シリコンバレーが世界最高のIT産業の集積地となるまでの知られざる歴史

アメリカ・サンフランシスコにある「シリコンバレー」には、Apple、Google、Intel、Adobe、Facebook、HPなど、世界に名だたるIT企業が拠点を構えることから分かるとおり、世界最大のハイテク産業が発達しています。一般的にはIntelなどの半導体メーカーが集まったことから始まったと考えられているシリコンバレーですが、その歴史をひもとくと思わぬ産業に起源があるようです。

Secret History | Steve Blank

http://steveblank.com/secret-history/

カリフォルニア大学バークレー校のビジネススクールで教鞭をとるスティーブ・ブランク教授による「シリコンバレーの知られざる歴史」についてのプレゼンテーションは以下のムービーに収められています。

Secret History of Silicon Valley - YouTube

ブランク教授によると、「シリコンバレーの歴史はどのように始まったか?」とスタンフォード大学のエンジニアリングを専攻する学生に尋ねるとたいてい、「インターネットからです。始めたのはマーク・アンドリーセンですね」とか「PCからですよね。スティーブ・ジョブズからです」などの回答が返ってくるほど、意外にもシリコンバレーの歴史についてはあまり知られていません。現在、IT業界の中心地であるシリコンバレーは、戦前の防衛産業(軍事産業)が起源であるとのこと。

なお、ブランク教授はプレゼンにあたって、自分は歴史学専門家ではないこと、第二次大戦中の話は西側諸国からの見解でソ連側の視点を欠いていること、多分間違いが含まれていることなどのエクスキューズをしていますが、内容はすべて公開されている文献に基づいているそうです。

1941年12月7日に、アメリカは第二次世界大戦に参戦しました。第二次世界大戦は電子戦の始まりでした。

イギリス軍とアメリカ軍の軍用機は欧州戦線でドイツ軍にことごとく撃ち落とされていました。

それはドイツ軍が誇る高性能レーダー網「Kammhuber Line」が原因だったとのこと。

ドイツ軍はドイツ北部から占領下のフランスまで防空レーダー網を敷き、イギリス・アメリカ軍の軍用機を検知して撃退していました。

アメリカ軍が1万8000機、イギリス軍は2万2000機の軍用機を撃墜・撃破され、両軍ともに約8万人の兵士が殺されたり捕らわれたりしたそうです。

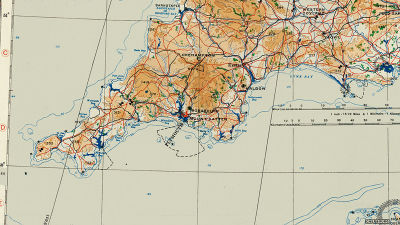

これはフランス全土に配置されたドイツ軍のレーダー網。

ドイツ軍は数種類のレーダーを使い分けていました。これは警戒範囲200マイル(約320キロメートル)の早期警戒レーダー「Mammut」で20基配置。

こちらは「Wasserman」。高さは190フィート(約58メートル)、警戒範囲は150マイル(約240キロメートル)で150基配備。

「Jagdschloss」は全方位360度、半径180マイル(約290キロメートル)の範囲をカバー。

ドイツ軍はさらに各地を30マイル×20マイル(約48キロメートル×約32キロメートル)のメッシュ状に分けて、ローカル防衛ネットワークも構築。

早期警戒レーダー「Freya」や……

小型レーダー「Wurzburg」なども活用して、ローカル防衛ネットワークは空中のドイツ軍用機に敵機の情報を送り、攻撃をサポート。

もちろん地上からも迎撃。これは高射砲「Flak」。

これはレーダーを装備したドイツ軍の夜間戦闘機。夜間や濃霧など視界不良の空で威力を発揮。

アメリカ軍の第二次世界大戦ムービーでよくみる爆弾投下のシーンは、決まって晴れた視界良好の日の映像ですが、ヨーロッパの冬は視界の晴れない日が続きます。

その解決策が空中から地上の様子を観測するための空対地レーダーでした。イギリス軍は1943年中盤に、アメリカ軍は1943年後半にそれぞれ実戦投入しています。

対ドイツ軍でアメリカ軍用機のミッション成功率は96%から80%。どの軍用機も25回のミッションを実行する必要がある中で、果たしてどれくらいの確率で生還できるのかを計算すれば、ほとんどパイロットが生きて還って来られないのは明らか。

こうしてアメリカ軍はドイツ軍が使用するレーダーを妨害したり混乱させたりするために敵軍の使うレーダー解析が不可欠という状況の中、ハーバード大学に秘密の研究所Harvard Radio Research Lab(RRL)が設立されました。

B-24J爆撃機に機材を積んでドイツの支配領域を飛び、ドイツ軍レーダーの信号を傍受して解析したとのこと。

RRLはWurzburgに対する有効な戦法として「アルミホイル作戦」を開発。これは、アルミホイルの束を空中から航空機の乗組員が素手で散布してドイツ軍レーダーを妨害するというもの。アルミホイル散布作戦にはなんとアメリカ国内にあるアルミホイル全体の4分の3が使われたそうです。

さらにアメリカ軍の戦闘機や軍用機にもレーダー妨害装置が設置されました。

なお、イギリス軍も戦闘機にレーダー妨害装置を配備しています。

この時点ですでにプレゼンテーションは30分を経過。しかし現在のシリコンバレーのIT産業につながる手がかりはほとんど出てきていません。軍事産業からIT産業への転換は、RRLのメンバーがキーパーソンになっていきます。

秘密の研究所RRLはMIT Radiation Labから分離する形で800人の研究者で構成されていました。その指揮をとっていたのはフレデリック・ターマン教授。このターマン教授こそ「シリコンバレーの父」と呼ばれる人物です。ターマン教授は1926年にスタンフォード大学教授に就任。後にヒューレット・パッカードを創設するウィリアム・ヒューレット氏とデビッド・パッカード氏の指導教官をつとめたことでも知られています。

第二次世界大戦前は軍事会社の研究部門が兵器開発をしていましたが、第二次世界大戦からは大学の研究室も兵器開発に参加し始めており、MITやハーバード大学などは巨額の研究費を使っていますが、スタンフォード大学に割り当てられた予算はわずかでした。

第二次世界大戦終了後、スタンフォード大学に戻ったターマン教授は、RRLから11人の研究者を引き抜き、Electronics Research Lab(ERL)を創設。次の大戦に備えて、マイクロ波の研究をスタートさせ、1950年までに「西のMIT」と呼ばれるほどにスタンフォード大学の研究開発力を高めたとのこと。

1949年にソ連が原子爆弾を開発すると戦争の世界が一変。いわゆる冷戦に突入します。冷戦という新しい戦争の時代に突入して1950年に朝鮮戦争が勃発。そのころ、スタンフォード大学は初めてアメリカ軍の官学共同軍事研究パートナーになり、予算が急激に増大。

そして、スタンフォード大学はNSA、CIA、海軍、空軍の研究パートナーの中心に躍り出ました。

旧ドイツ軍にならったロシア空軍やソ連の潜水艦や核兵器を注視する必要に迫られるなど、冷戦時代も第二次世界大戦に引き続き電子戦の様相を呈していたとのこと。

1950年代以降、スタンフォード大学のERLはポスドクの研究者やスタッフ総勢800人体制でレーダー情報収集(ELINT)の研究を大きく進展させ、CIA、NSA、空軍の信頼を勝ち取ってきました。

スタンフォード大学は電子工学の基礎研究を行い、その研究成果はスタンフォード大学周辺の地域にある軍需産業で形になり、できあがった製品はアメリカ軍に採用されました。例えば、ソ連の戦闘機が飛行できない高高度域を飛行して東側諸国の弾道ミサイル配備状況などを偵察するU-2は、スタンフォード大学が開発した10~40GHzのレーダーを配備しています。

このように軍需産業で力をつけたスタンフォード大学でしたが、ターマン教授の方針が、後のシリコンバレーを築く礎となりました。ターマン教授は「学生に起業することを奨励する」「スタンフォード大学教授に周辺の企業へアドバイスさせる」「ターマン教授を含むスタンフォード大学の教授が関連企業の役員になる」「大学の知的財産権を起業する学生に移譲する」「起業がアカデミックな経歴に役立つと啓発する」などを掲げ、スタンフォード大学の技術を周辺の企業やスタートアップに派生させました。

1950年代には冷戦時代とターマン教授の方針のおかげでスタンフォード大学周辺には主に軍需産業に携わるマイクロ波関連企業が集まり一大産業地となる「マイクロウェーブバレー」が形作られました。つまり、今もシリコンバレーに根付くエンジニアのアントレプレナーシップがこの頃に培われたというわけです。

1960年代になってもユニークな兵器の開発は進みました。これは、ミサイル追跡レーダーを妨害するバルーンを気流にのせてソ連まで飛ばすというプロジェクト「Melody」。

U-2の流れをくむロッキードのA-12はCIAの偵察機として開発されました。

ソ連の航空防衛レーダーシステム「Tall King」がどこに配備されているのかはアメリカ空軍の大きな関心事でしたがこれを解決するために検討されたのが……

月に「dish」と呼ばれるレーダー検出器を配備するという「Flower Garden」計画などなど。1950年代、1960年代のマイクロウェーブバレー隆盛のモチベーションは「利益」ではなく冷戦に対する「危機感」だったとのこと。

その後、スタンフォード大学周辺にベンチャー企業を支援するベンチャーキャピタルが成長しIntelなどの半導体メーカーや、ターマン教授の教え子の作ったヒューレット・パッカードをはじめとするハイテク企業が集まり、PCからスマートフォンやタブレット端末などの登場とともに、ハードウェア・ソフトウェアビジネスの一大拠点となるシリコンバレーが誕生することになったわけですが、シリコンバレー一帯に根付いた起業家精神は、第二次世界大戦から東西冷戦に至るまでの「戦争」が育てたようです。

・関連記事

シリコンバレーにあるアメリカ最大のホームレスキャンプ「ジャングル」の実態 - GIGAZINE

Googleを創った最初の社員の21人は今どこで何をしているのか? - GIGAZINE

時速1000キロ超の高速移動手段「ハイパーループ」の実地試験に考案者のイーロン・マスクがGOサイン - GIGAZINE

技術力のある人が起業してスタートアップのCEOになるとかかる呪い - GIGAZINE

シリコンバレーのスタートアップ企業が次々と食品業界に参入、その勝算は? - GIGAZINE

2016年完成予定のAppleの新社屋を上空からGoProで撮影したムービー - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in メモ, 動画, Posted by darkhorse_log

You can read the machine translated English article Unknown history until Silicon Valley bec….