※めちゃくちゃ長いです。一連の流れで読むと理解が深まると思います。自身の復習のためにも書き下しました。個々の章で完結しているので、それぞれ別の記事としても掲載しています。

近年は人工知能ブームが到来し、人工知能というワードを当たり前のように使う時代がやってきました。情報技術を学んでいる人にとって人工知能は、情報処理を効率的に行う素晴らしい技術の一つとして認識できるかと思います。一方で、技術的話題にあまり興味がない人にとっては、人工知能というワードに対して各々の解釈をして、時には誤解のような意見も見受けられます(人工知能の全容がハッキリしないうちは誤解というのはあまりにも強すぎる言い方ですが)。

人工知能がどういうものであるのかを知るには、人工知能を技術的にいかにして達成しようとしたかの歴史を知ることが一番であると思います。

ここでの記事の目的は技術的な観点からの人工知能について説明することです。

人工知能に対しては哲学的な視点も伴いますが、ここではそれには踏み込みません。

また、人工知能の歴史を概観するために数理的な話はなるべく控えます。

技術的にどういう工夫がされてきたか、そして現在何ができて、将来何が期待されるのかについて書き、人工知能なるものをどう解釈するかではなく、人工知能が何をしてくれるのかについて説明します。

哲学的議題の例:フレーム問題、中国語の部屋など。 今回これらには触れません。

人工知能の栄枯盛衰

人工知能というワードが世の中で大きく取り上げられるようになったのは初めてではありません。人工知能なるものが期待されるようになる度に、世の中はその存在に大きな期待を寄せました。そしてこれまで、その期待に答えられるような成果は出なかった、あるいは期待が過度であったために、幾度もの冬を人工知能は過ごしてきました。ここでは人工知能の開発の歴史を述べ、人工知能の栄枯盛衰を振り返りたいと思います。

初期の人工知能

まずは人工知能なるものをいかにして達成するのかということを考えなければなりません。まず最初に現れたアイデアは、「人間の脳を模倣する」ということでした。つまり脳の活動を真似るような仕組みを構築すれば、その仕組みは知的な振る舞いをするのではないかということです。

そして最初に生まれたアイデアが人工ニューロンです。

私達の脳は、ニューロンなる神経細胞によって構築されています。人間が脳によって知的な振る舞いをしていることは間違いないでしょう。これをスタート地点にして、脳を構成しているニューロンの活動を真似しようとしたものが人工ニューロンです。

人工ニューロンについて

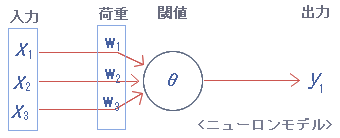

脳では無数のニューロンが電気のやりとりを行って活動をしています。1つのニューロンは多数の他のニューロンから電位を受け取り、その受け取り具合に応じて他のニューロンへ電位を与えます。1つのニューロンを見れば、それは多入力・多出力のシステムのように振る舞い、それが幾重にも結合し、複雑な活動を行っています。

ニューロンは電位を受け取れば受け取るほど、沢山の電位を出力するという単純な比例関係にはなっていません。たくさん電位を受け取っても全く電位を出力しない場合もありますし、少ない電位でも電位を出力するケースもあります。ニューロンは、電位の量だけでなく、どのニューロンから電位を受け取ったかによっても反応が違うのです。つまり、どのニューロンからの電気が特に重要であるかを選別しながら、その重要度がある一定値を超えた時のみ、電気を出力するようにできているのです。

人工知能の初期はこの動きを真似しようということから始まりました。

入力された電位xに対して、それぞれに重みwを乗じて、その総和が閾値θを超えた場合にのみニューロンは出力を行なうのです。

パーセプトロン

このような働きをするニューロンを複数準備することで、結果的には何かしらの知的な活動を行なうことが期待されました。そうして最初に考案された人工知能をつくる手掛かりとなる学習モデルがよく知られているパーセプトロンです。

パーセプトロンは、とある入力に対して、最後のニューロンがどういう反応をすべきかを教えると、自動で重みを調整していくような仕組みになっていました。

このような単純な仕組みだけでも、ある入力に対してニューロンが如何なる反応をすべきかを学習出来ました。また、未知の入力に対してもこれまでの学習の経験からどういう振る舞いをすべきかを予測して出力してくれるため、今後に大きな期待が寄せられました。

しかし、これは数理的な立場で見てみると単なる線形回帰や線形判別を行っているにすぎなく、統計学で古くから当たり前のようにできることを自動化したにすぎませんでした。このことが証明されるとパーセプトロンへの期待は薄まり、次第に研究への熱も冷めていきました。

記号処理の時代

人工知能達成へのアプローチは、脳を模倣すること以外にもう1つあります。それが「記号処理」という方法です。記号というのは文字とか図形とかそれらもろもろ全てを含んでいます。

我々人間も、何かを知的に判断しようとする時にこの処理をしています。文章を読むときには、どの単語がどのように連なっているのか処理することができますし、形容詞が名詞を修飾するというのは小中以来ずっと知っていることです。

関係を記号で表し、その記号の処理方法を直接教えてしまえば良いということです。

つまり、言語を覚えさせたければ辞書にある単語を全て記号として与えておき、どういう記号をどういう風に処理するのかをすべて与えておけば良い、将棋ならば駒の動かし方を与えておき、ルールを与えておけばいい、と言った具合です。確かに言語ならば文法や語法なるものを人間も駆使していますし、将棋をやるときに闇雲にやるのではなくルールを把握してやるのも当たり前です。

記号処理の限界

しかし我々は言語をルールのみで扱っているかと言ったらそうではありません。微妙なニュアンスの違いや比喩表現など、それらをどのようにしてルール化できるというのでしょうか。人間同士のコミュニケーションですら難しいところがあるのです。それをルールで決定的に決めるのは非常に困難でした。

また将棋でも同様に、ルールを知っているだけでは強くなれません。コンピュータのパワーを使って、全てのパターンを覚えさせたとしても、各々の曲面でどのパターンが良いのかを与えたデータから探索するのは実時間では不可能でした。当然のことながら人間の場合は全てのパターンなどは考えません。明らかにおかしなパターンは最初から考えずに、見込みのあるものだけを取捨選択しているはずです。そしてそれらの歴史が定跡としてまとめられているわけです。普通人間が将棋をやる場合は定跡から学び始めるはずです。

それでも数学やパズルなど論理的な思考のみで行える分野では成果を挙げました。しかしそれは中高生レベルが関の山で、それらが人工知能で達成された所で特に何の恩恵もありませんでした。

そうしてルールを完全に構築することが不可能であることが分かり、記号処理の時代も幕を閉じます。

エキスパートシステム

記号処理の手法を引き継ぎながら、専門的な判断を下せるようなシステムがエキスパートシステムです。例えば症状などから疾患の判断をするシステムや、人間に対してテストを行い、その結果からどのような勉強をすべきかなどを判断するシステムです。

このような人工知能はルールベースのAIと呼ばれており、専門的な判断システムとしてエキスパートシステムは実用化されました。

このエキスパートシステムは基本的には「もしも〜だったら、○○である」という「if〜thenルール」を記述したものでした。従って、専門家である人間が想定できたものしかエキスパートシステムは判断が下せないのです。また、新たなルールが追加されるべきだと分かったときに、複雑に出来上がってしまったルールのプログラムを修正するという実用的課題も大きく、ルールベースのAIの時代も終わりを告げます。

「機械学習」と「確率・統計的アプローチ」の時代へ

新たな時代の基礎的な発想は「確率・統計的アプローチ」です。

人間も生まれてから様々な経験を通して、ある場面でどのように振る舞えばいいかを学習してきたはずです。多くの経験から物事の判断をすることを学んできたというのは、無意識にでも沢山のデータを統計的に見ていると言えます。

ベイズ理論

確率分布により意思決定を表現することはベイズ理論に基づいて行われました。こちらは伝統的な統計学には嫌われていた考えでしたが、人工知能を達成する一手法としてひっそりと研究は進んでいました。代表的なものにベイジアンネットワークがあります。

ベイズ理論に関する概要は以下の記事にあります。

機械学習

コンピュータに統計的にデータを扱わせ予測させるとして、それをどのように行えば良いのかというのが機械学習です。

ベイズ理論は確率・統計に関する考え方の一つですが、現在は統計的な機械学習に対してベイズ理論の考え方を取り入れたものが使われており、現在はまさにこの機械学習の時代だと言えます。

機械学習と脳の模倣への流れ

深層学習、ディープラーニング

機械学習という観点と、脳の模倣という観点からニューラルネットワークが研究されるようになり、これらが上手く結びついて、現在は深層学習(ディープラーニング)という手法が提案されました。従来の機械学習は純粋に数学や統計の手法を扱ったものでしたが、ディープラーニングでは数学の立場では何が起こっているのか分からないという部分もあります。なぜかというと、まだ理論的には完全に解明されていない脳の仕組みを真似てみたら上手く行ったという経緯があるからです。むしろ、脳の仕組みを解明しようとシミュレーションをするという立場もあります。

機械学習と深層学習を分けている人や、機械学習の枠組みの中に深層学習があると捉えている人もいます。更にニューラルネットワークと機械学習を別々にとらえている人もいます。人工知能学会では機械学習とニューラルネットワークは別の枠組みになっていますが、これらの分類はあまり意識しないことにしておきます。ともかくこの記事では、何によって何ができるのかに着目します。

今までにも沢山の期待が寄せられては、その夢がかなわず朽ち果てて行きました。それと同じように機械学習・深層学習も終焉を迎えるのか、はたまたこれが人工知能を達成するための主役になるのか、まだ誰にも分かりませんが、非常に大きな期待と関心が寄せられていることは(このブログを見てくださっている方ならば)よくご存知だと思います。

更に以下に、機械学習と深層学習、ニューラルネットワークの歴史的経緯について述べます。

機械学習と深層学習(ディープラーニング)とニューラルネットワーク

機械学習とニューラルネットは本来は違うモチベーションで生まれたものです。

機械学習はデータから規則を自動で見出して、将来を予測する手法です。ニューラルネットは人工知能というものを達成しようとしたときに、人間の脳を模倣してモデル化しようとしたことが始まりです。元々は別の考えだと言っても、現在はニューラルネットワークがデータから規則を見出してうまく予測をすることができると分かっているのですから、機械学習を行なうための一手法としてニューラルネットワークを捉えることができます。

また、脳科学の発展とディープラーニングの登場によりニューラルネットワークは復権しました。

機械学習の手法という観点

サポートベクターマシンの出現

サポートベクターマシンも線形分離や線形回帰を行なう手法(主に線形分離)です。しかしパーセプトロンと決定的に違うのは、重みを計算する処理が比較的早いことです。

線形分離を行なう際には、分離に重要なデータ点のみを選別し、使うデータ量を減らします。また、学習を行なう際にも与えるデータに対して試行錯誤的に重みを変更するのではなく、凸最適化問題という比較的容易な問題を解くために、コンピュータにとって(比較的)優しいものとなっていました。

人工ニューラルネットであるパーセプトロンが多層化によって非線形問題への解決策を見出したのに比べ、サポートベクターマシンはカーネル法と呼ばれる手法で問題を解決したことも計算処理が早かった理由になります。

ニューラルネットとサポートベクターマシンの違いは以下で述べています。

サポートベクターマシンは現在でも使われている重要な機械学習の手法の1つです。

特にニューラルネットワークが復権するまでの間、サポートベクターマシンの勢いをとてつもなく、機械学習をやろうとしたときにニューラルネットワークを学ぶのなんて意味がないと考えられるほどに勢力が増していました。

機械学習の手法としてのニューラルネットワーク

脳の模倣をするという視点よりも、予測を行なうという視点の方が応用上明確な目標を得ることができます。従って機械学習の視点は、音声認識や画像認識、制御工学などの技術分野とも非常によくマッチングしていました。機械学習やパターン認識と呼ばれる手法を研究する人は、人工知能の研究者に限らなかったのです。実際、サポートベクターマシンのカーネル法は音声認識の現場で最初に応用されました。

機械学習というものにとって、当時のニューラルネットワークはサポートベクターマシンの劣化版にすぎません。計算時間はやたら掛かるくせにサポートベクターマシンよりも良い性能を出すわけでもなく、多くの機械学習の研究はサポートベクターマシンの方に移行していきました。基礎研究と応用研究、そして産業界の連携が重要なのは言うまでもありません。多くの応用側の立場にとって、サポートベクターマシンの方が圧倒的に魅力的だったのです。

脳の模倣という立場のニューラルネットワーク

元々ニューラルネットワークというのは脳を模倣したモデルであって、それが偶然にも(と言っていいのか?)機械学習の目的を、性能が良くないにしても、達成していたにすぎません。本来はニューラルネットワークというものを研究するモチベーションは機械学習という立場だけではなく、脳の模倣をするという立場もあるのです。

線形分離を行なう単純なパーセプトロンや、シグモイド関数を導入しロジスティック回帰分析を行うパーセプトロン、サポートベクターマシンにしても機械学習の立場ではそれらの成果は数学の手法の成果であるものばかりでした。実際、機械学習・パターン認識という立場からすれば、必ずしも生物の構造を反映している必要はなく、目的さえしっかり達成してくれれば良いです。しかし、ニューラルネットワークの発想の根源に戻れば、それは脳の模倣です。

まず脳の模倣として第一に考えられるのは、脳のニューロンは非常に多いので、それを真似てニューラルネットワークを多層化することです。これは実際にすぐに実行され、多層パーセプトロンが非線形な問題を解決できることが分かりましたが、そのようなニューラルネットワークの学習を計算することが当時のコンピュータでは時間的に困難で、しかも成果も(サポートベクターマシンに比べ)大したことがなかったというのは前述したとおりです。

しかし現代では計算機は性能が向上し、解析技術や計測装置も発達しました。更には脳の研究も進んできました。再び脳の研究の成果をニューラルネットワークに反映してみるというのは自然な流れだと言えます。

たった1つの学習理論

まず脳科学における仮説に「たった1つの学習理論」というものがあります。

視覚情報処理や聴覚情報処理などは、我々にとっては全く別のものに感じます。ものを見ることと音を聞くことは明らかに違うことです。ですからその情報処理も全く違うと思えます。しかし脳の処理機構はたった1つの統一的な処理を行っているとするのがたった1つの学習理論です。

ニューラルネットワークの応用を見てみると、音声認識や画像認識、自然言語処理、制御工学などの現場でニューラルネットワークは応用されていたものの、それらは完全に個々の技術に沿って準備されたものでした。しかし、たった1つの学習理論が正しいのであれば、ニューラルネットが脳を模倣したときには、工学の様々な分野に同じニューラルネットを応用できることになります。もしもそうならば、ニューラルネットワークを研究する意義は応用上でも大きなものになります。

スパース・コーディング

スパース・コーディングとは、ニューラルネットワークの各ユニットのほんの一部しか反応しないようにする学習手法です。実際にニューロンは殆どの場合に対して反応しないのです。我々の目は世界を映し出しています。この時、目の視神経がつながっている全てのニューロンが常に活動しているわけではなく、見ているものに応じて、何を見ているのかを認識できる最低限のニューロンの活動に抑えられているのです。例えばりんごをりんごだと認識できる最低限のニューロンが選択的に活動しているのです。

スパースコーディングを画像認識のニューラルネットに応用し成果が挙げられましたが、視覚細胞の研究から実装されたこの手法は、音声認識などでも成果を上げるようになりました。

視覚細胞の活動が応用され成果を挙げたことは大きなことです。スパース・コーディング自体は計算論的神経科学の研究の一貫として導出されましたから、これは脳の模倣が成果を上げたということなのです。

事前学習

事前学習というのは多層化されたネットワーク構造に対して1層ごとに学習を行って、学習を終えたものを繋いでいくという発想です。実際に脳の神経細胞でも同じような情報処理が行われています。

事前学習をするということは、学習をそれぞれ行ってから繋げていくということですから、結果的に多層構造になるのです。その構造を見てディープラーニングと呼ばれるようになりました。多層化という発想自体は昔からあったものです。ディープラーニングの最初のモデル、ディープビリーフネットワークの革新的な手法は、ネットワーク構造の多層化ではなく、事前学習です。

深層学習・ディープラーニング

サポートベクターマシンが機械学習の主流となっている中、ニューラルネットワークの学習手法に関する研究が、計算論的神経科学と共に発展していきました。現在ではディープラーニング(事前学習やスパースコーディングを用いている)により学習を行ったニューラルネットワークがサポートベクターマシンの性能を上回る結果を出しており、機械学習の研究としてもニューラルネットワークは復権しました。

サポートベクターマシンは完全に統計学や数学的手法に由来するものでした。その評価関数がどういう発想で生まれたものなのか、カーネル法には数学的にどのような意義があるのか、これらはハッキリ分かっています(分かっているというより、上手く行くような数学的手法を探した)。

当初のニューラルネットワークの逆誤差伝搬学習も、誤差を最小とするように勾配を計算するという方法です。しかし、ディープラーニングは数学的手法から出発したのではなく、脳の模倣から始めました。これが従来の機械学習(従来のニューラルネットワークを含む)とは全く違う点だと言えます。

計算機の性能向上

GPUを代表する高速計算技術の発達も、多数の計算を要するディープラーニングの研究を後押ししました。スパース・コーディングによって、ユニットの活動が抑えられ、計算量は少なくなったといえど、ニューラルネットワークが考案された当初の計算機では、ディープラーニングが実用化されることはなかったでしょう。

計算機や神経科学など、他の分野との連携によりディープラーニングは実用化まで至ったのです。

人工知能とディープラーニング

ディープラーニングの発想は新しいものでしたが、一度そのアルゴリズムを決めてしまえば、当然学習を進める手順は数値計算によって行われます。従って、あくまで計算上は従来のベイズ理論を応用した機械学習の手法や最適化手法を用いていることになります。ですから、いくら方法を変えても今までの機械学習と変わりはないと思うかもしれません。

しかし、脳科学の進展と共に、ディープラーニングの学習手法と、脳の実際の活動の対応が見られるようになり、まさに知能と呼べる対象に近づきつつあります。

ディープラーニングへの期待

しかし、計算を行ってみたものの、なぜその計算で学習が上手くいっているのかというのは分かっていないのです。計算方法を人間が解明して計算機に与えたのではなく、よくわからないが脳という機能を真似てみたら上手く行ったのです。

理論的になぜ上手くいくのかというのを解明するのは今後の課題です。しかし、なぜ上手くいくのかわからないということが、ディープラーニングの可能性を表しています。人間にとってわかりきった処理をしているのではないことが、むしろ発展の余地を示していると考えられます。

ディープラーニングの発想が脳の模倣から来ており、それで成果を上げているのですから、これが理論的に解明されることは、脳のニューロンの活動が理論的にわかったということです(あくまで簡易なモデルとしてですが)。これによって脳の研究が進み、更にディープラーニングに応用されていくという相乗効果を考えると、人工知能の実現も夢では無いように思えてきますね。

特徴抽出

ディープラーニングの重要な成果として、データの特徴を自動で抽出するというものがあります。従来は機械学習を行う前に、人間がそれぞれのデータに合わせて有用な特徴ベクトルを計算するということが必要でした。例えば音声であればスペクトルだとかケプストラムだとかです。このような特徴抽出は解析者の職人的技に依存していました。ディープラーニングではそのような特徴抽出すらも自身で行ってしまうのです。コレもなぜそれができてしまうのかは分かりません。学習の過程でどのようなことが起こっているのかは完全に把握できていないのです。

事前学習によって、その条件設定次第で主成分分析や多様体学習、スパース・コーディング

などを行っていると実験的に知られています。

ともかく、解析しようとするデータに対して事前に知識を持っている専門家でなければ行えなかった特徴抽出を、ディープラーニングが自動で行えるというのは目に見える知的な成果です。

予想を超える成果

なぜディープラーニングは特徴抽出ができるのかは分かりません。

しかしその特徴抽出が非常に高度なものであることは間違いありません。

将棋のプロ棋士が機械学習を導入したソフトに負けるようになった最近でも、囲碁はあと10年はプロ棋士に追いつけないとされていました。

しかし、ディープラーニングを導入した囲碁ソフトがプロ棋士を負かしたのはつい最近のことです。ディープラーニングの計算は非常に膨大なサーバーを使って行われており、そんな計算力任せの手法は卑怯だという意見も見られます。

しかし、膨大なサーバーを使うことは、単純に時間の短縮という実用レベルの問題であって、囲碁の戦局を判断できるように学習ができる(しかもプロレベルまで)という事実が見られたことはディープラーニングの研究にとって非常に大きな成果です。音声認識や画像認識に限らず、囲碁という人間が作り上げたルールの競技においても、経験を積ませることで対応することができるというのが重要なことなのです。

個々の目的に応じて、専門的な設計者が計算機にアドバイスをするのではなく、ディープラーニングという手法が自身でそれを達成したことに意味があります。

ディープラーニングへの危機感と期待

ここまで述べてきたとおり、ディープラーニングの成果は恐るべきものです。

専門的な知識をもった人間にしかできなかった特徴抽出を、計算機が行えるようになったことは大変興味深いことではありますが、一方でディープラーニングさえ使ってしまえば、人間はいらないということにもなりかねません。多くのビジネスの分野では、人件費を削減するために自動化を行おうとするでしょう。きっと職業に関する不安を抱えている人もたくさんいるはずです。

技術的特異点と呼ばれる問題も広く知られています。人工知能が完全に人間を凌駕してしまう時点のことです。しかし、これには人間の尊厳に関わる重大な危機感と、人工知能達成という目標への過度な期待が大きく含まれているように個人的には思います。

ディープラーニングは確かに成果を挙げています。先にも述べたとおり、ディープラーニングは時間さえあれば、あるいは計算機のパワーさえあれば、囲碁という難解な競技ですらこなしてしまいます。これは従来の機械学習ではできなかったことなので着実な進歩と言えます。

しかし、人間の脳は小さいです。にもかかわらず、囲碁もチェスも将棋もやろうと思えばできます。物体認識もできますし、音声だって聞き取れます。人工知能ができそうなことのほとんどすべてを(その性能の差はともかく)できるのが我々の脳です。まだまだディープラーニングは脳の驚異的な汎用性に対しては太刀打ちできません。

これにはやはり、まだ脳の構造とは違うと言わざるを得ません。真の意味で脳の模倣はできていないのです。事実、ディープラーニングで用いられるニューラルネットワークの振る舞いよりも脳の振る舞いは遥かに複雑です。

応用されているニューラルネットワークの多くは、信号の流れる方向が一方通行です。しかし、実際のニューロンは両方向に信号が流れますし、ループ構造を持ち、活動を抑制する機構もあり、更には活動に対する時間的な制約も課されています。今応用されて活躍している手法も、脳科学では21世紀に入る前の知見です(その知見が認められるまでにも時間が掛かった)。

ディープラーニングは確かに大きな進歩です。ですが、脳を模倣しようとするという点で、実は始まったばかりだと思います。人工知能の研究は長く続けられてきましたが、今は目的達成へのスタートを切ったばかりという印象を受けます。

応用上の立場

高度な機械学習のアルゴリズムよりも、人間が手で設計した物のほうが高性能な場合もあります。

例えば半径10mの円運動を行うように、学習によって自動車の操舵角や速度を決定するよりは、半径10mになるように速度と操舵角の数式を立てて解いた方が確実でしょう。もちろん機械学習の手法によって、数式を教えなくとも、試行錯誤しながらいずれその操舵角と速度を自身で決定できるようになるというのは、学習能力があるという観点で興味深いです。しかし学習に掛かる時間や計算機のパワーは無駄な資源にすぎません。

データ解析でも、場合によっては機械学習よりも人手で綿密に設計された重回帰分析の方が結果的に良い成果であることもあります。

ある程度不確実な大量のデータから何かを判断する際には統計的な手法の機械学習を、そしてやるべきことが決まっていて、精度と即応性が求められるときには制御工学などの理論的な手法を用いるなどの使い分けが必要だと思います。自動車の場合には、例えば前方に障害物を見つける画像認識を取り入れ、障害物との距離を検知したら、それを回避するのは学習によるのではなく、制御工学によって行うなどの方法もあります(障害物が現れたとしても、その距離によってブレーキの掛け具合は調整するべきで、その掛け具合は衝突を回避できる限り緩やかな方が良いでしょう)。

機械学習が大したこと無いと言う場合には、そもそも応用の方法がおかしいんじゃないかと思われるケースもあります。ココらへんは難しい問題ですし、やってみなければわからないところもあります。ともかく(私自身含め)人工知能を使うのではなく、チューニング屋さんになって人工知能に使われるようなことが起こらないように留意しなければならないと思います。

人工知能開発のスタートと今後

特徴抽出を自動で行うことができる学習手法を得たことが、人工知能開発へのスタートだと言えると思います。

これは人工知能の歴史に戻れば、ルールベースのAIの問題点を克服したと言うことになります。ニューラルネットワーク、そして機械学習という手法を用いた場合には、確かにたくさんのデータから予測を自動で行えるようになりました。しかし、どのようなデータを使って学習をするかというのは人間が指定していたのです。このデータを見れば上手く学習できるということを教えなければならなかったのが、データの情報から取捨選択を行えるようになった、このことは強調しすぎということはないでしょう。

そしてこの成果は、脳で行われている情報処理を真似たことで得られたので、ニューラルネットワークがディープラーニングによって本物の知能(ここでは人間の脳)に近づいたと言えます。

スパース・コーディングや事前学習のように脳の活動のシミュレーションと、それを様々な情報処理分野に応用し人工知能としての性能を検討することが協調していけば、我々が思い浮かべる人工知能なるものの達成に向かっていけるのだと思います。

そのためには純粋に脳科学の発達と、従来の様々な解析手法と脳情報処理との対応関係の研究、そして機械学習などの数学的な手法の研究、これらの人工知能研究を見守っていく世の中の姿勢も大事になってくると思います。

紹介

AIの衝撃

ニューロダイナミクス

全脳アーキテクチャ勉強会 サイト

一杉裕志(脳型のアーキテクチャを目指している)

項目別:関連記事

パーセプトロン

サポートベクターマシン

統計的機械学習全般

深層学習