Facebookで投稿や写真などをチェックできます。

タグ

- すべて

- css (1)

- 中国 (3)

- 原発 (6)

- 3D (2)

- 404 (1)

- API (5)

- AR (6)

- AdWords (1)

- BL (7)

- CM (2)

- EU (50)

- English (1)

- Eコマース (2)

- FTP (1)

- Facebook (14)

- GID (6)

- GoogleAnalytics (1)

- HIV (4)

- IT (3)

- JAXA (10)

- KJ法 (1)

- Korea (1)

- LGBT (82)

- Microsoft (2)

- NHK (2)

- Nujabes (1)

- PC (2)

- PDF (1)

- PR (1)

- Perl (2)

- RFP (1)

- SEM (1)

- SNS (27)

- Skype (1)

- TED (2)

- TG (4)

- TPP (2)

- TS (1)

- TV (1)

- UI (8)

- UK (104)

- UN (4)

- USA (139)

- VOCALOID (2)

- WAN争議 (3)

- WikiLeaks (40)

- Wikipedia (3)

- Windows (1)

- WordPress (2)

- XSS (1)

- ajax (4)

- al_jazeera (1)

- amazon (8)

- amedei (1)

- android (3)

- apple (1)

- blog (1)

- bot (1)

- browser (1)

- cgm (2)

- creative commons (1)

- css (25)

- editor (1)

- epub (2)

- excel (2)

- flash (16)

- flickr (3)

- gimp (1)

- google (31)

- html (15)

- http (1)

- icon (1)

- ielts (1)

- ikaros (2)

- imap (1)

- iphone (1)

- jasrac (3)

- javascript (5)

- jコソボ (1)

- kiva (1)

- last.fm (1)

- librahack (2)

- mac (1)

- mail (1)

- miau (4)

- mobile (3)

- mp3 (1)

- myspace (1)

- mysql (1)

- nasa (1)

- nato (2)

- oauth (2)

- openid (3)

- openoffice (1)

- overture (1)

- p2p (1)

- p4p (1)

- pagerank (1)

- pepsi (1)

- perfume (1)

- photoshop (1)

- pixiv (1)

- pop (1)

- powerpoint (1)

- ppt (1)

- rss (1)

- sbm (2)

- seo (26)

- sf (1)

- smo (2)

- soccer (1)

- sql (3)

- svg (1)

- tlo (1)

- togetter (1)

- twitter (111)

- ustream (6)

- web (13)

- web デザイン (5)

- web2.0 (2)

- webサービス (219)

- webデザイン (121)

- webマーケティング (123)

- web制作 (104)

- web広告 (2)

- web開発 (8)

- who (1)

- yahoo (4)

- youtube (14)

- あかつき (1)

- あとで見る (1)

- あとで読む (76)

- お菓子 (1)

- ちゃんと考える (2)

- はてな (1)

- はやぶさ (16)

- ひろゆき (4)

- やおい (8)

- よしながふみ (1)

- アイコン (2)

- アイスランド (7)

- アイヌ (8)

- アイルランド (3)

- アクセス解析 (13)

- アジア (2)

- アスペルガー症候群 (1)

- アトピー (1)

- アドオン (1)

- アニメ (24)

- アフィリエイト (1)

- アフガニスタン (10)

- アフリカ (10)

- アメリカ (6)

- アラビア語 (1)

- アラブ (1)

- アルゴリズム (3)

- イエメン (4)

- イカロス (2)

- イギリス (4)

- イスラエル (8)

- イスラム教 (1)

- イタリア (13)

- イタリア語 (1)

- イベント (7)

- イラク (3)

- イラン (5)

- インタビュー (13)

- インタフェース (2)

- インターネット (47)

- インターフェイス (3)

- インド (2)

- ウイグル (1)

- ウガンダ (7)

- ウクライナ (1)

- エイプリルフール (2)

- エジプト (150)

- エストニア (2)

- エスニシティ (1)

- エネルギー (69)

- エンターテインメント (1)

- エートス (6)

- オライリー (1)

- オランダ (8)

- オーストラリア (1)

- オーストリア (3)

- オープンアクセス (1)

- オープンソース (4)

- カナダ (1)

- カミュ (1)

- カメラ (1)

- カーリング (2)

- ガイドライン (1)

- ガジェット (1)

- ガボン (1)

- キャンペーン (3)

- ギャラリー (1)

- ギリシャ (8)

- ギリシャ語 (1)

- クィア (3)

- クイア (2)

- クラウド (2)

- クリエィティブ (1)

- クリエイティブ・コモ (3)

- ゲーム (5)

- コミケ (7)

- コミュニケーション (31)

- コミュニティ (2)

- コンテンツ (3)

- コンテンツマーケティ (1)

- サイト (1)

- サウジアラビア (1)

- サッカー (27)

- サポート (1)

- シェアハウス (4)

- シガー (1)

- ショップ (2)

- シリア (7)

- シンガポール (2)

- シーランド公国 (1)

- ジェネレータ (3)

- ジェンダー (115)

- ジャマイカ (1)

- ジャーナリズム (4)

- スイス (7)

- スウェーデン (10)

- ステロイド (1)

- ストックフォト (4)

- スピーチ (1)

- スペイン (8)

- スペイン語 (1)

- スポーツ (24)

- スーダン (3)

- セキュリティ (9)

- セクシャリティ (3)

- セクシュアリティ (16)

- セクシュアルマイノリ (1)

- ソフトウェア (3)

- ソマリア (2)

- ソーシャル (1)

- ソーシャルグラフ (1)

- ソーシャルゲーム (1)

- ソ連 (1)

- タイ (2)

- タグクラウド (1)

- ダウンロード (5)

- チベット (1)

- チュニジア (16)

- チリ (1)

- ツール (4)

- テキストマイニング (2)

- デザイン (20)

- デンマーク (5)

- データベース (3)

- トルコ (17)

- ドイツ (40)

- ニコニコ動画 (43)

- ニュース (3)

- ネタ (6)

- ネット (2)

- ネットワーク (2)

- ノルウェー (9)

- ハンガリー (2)

- バーレーン (17)

- パレスチナ (4)

- ビジネス (5)

- ファッション (9)

- フィギュアスケート (17)

- フィンランド (9)

- フェアユース (3)

- フェミニズム (45)

- フォント (26)

- フランス (24)

- フリーソフト (6)

- フリーフォント (23)

- ブラジル (4)

- ブログ (6)

- ブータン (2)

- プレゼンテーション (3)

- プログラミング (17)

- プログラミング言語 (2)

- プログラム (7)

- プロモーション (4)

- ベラルーシ (2)

- ベルギー (3)

- ベーシック・インカム (2)

- ペルソナ (5)

- ポルノ (2)

- ポーランド (6)

- マイクロファイナンス (4)

- マイクロペイメント (2)

- マスコミ (5)

- マンガ (55)

- マーケティング (66)

- ミャンマー (4)

- メディア (201)

- モバイル (6)

- ユーザビリティ (19)

- ユーザー調査 (6)

- ヨーロッパ (2)

- ランキング (2)

- ラーメン (3)

- リビア (114)

- リファレンス (4)

- リンク集 (2)

- レシピ (129)

- ロシア (16)

- 不動産 (2)

- 世界 (4)

- 中国 (37)

- 中東 (30)

- 京都 (2)

- 人権 (21)

- 人生 (3)

- 人類学 (3)

- 仏教 (3)

- 仕事 (2)

- 企業 (5)

- 会津 (2)

- 会計 (2)

- 作り帯 (2)

- 俳句 (3)

- 倫理 (2)

- 健康 (2)

- 写真 (35)

- 写真素材 (9)

- 出版 (26)

- 分析 (5)

- 創作 (3)

- 労働 (33)

- 動画 (21)

- 化学 (2)

- 北アイルランド (2)

- 北朝鮮 (2)

- 北海道 (16)

- 医療 (143)

- 南部スーダン (2)

- 印刷 (6)

- 原子力 (12)

- 原発 (244)

- 台湾 (3)

- 司法 (59)

- 同人 (3)

- 哲学 (5)

- 図書館 (18)

- 国籍 (2)

- 国際 (194)

- 地図 (2)

- 地方 (5)

- 地震 (2)

- 報道 (5)

- 外交 (11)

- 天文 (2)

- 夫婦別姓 (5)

- 婚姻 (11)

- 学問 (9)

- 学習 (5)

- 宇宙 (28)

- 宇宙開発 (2)

- 宗教 (22)

- 対談 (2)

- 将棋 (5)

- 少子化 (3)

- 差別 (101)

- 平沢進 (2)

- 広告 (24)

- 広報 (2)

- 建築 (7)

- 形態素解析 (5)

- 心理学 (2)

- 思想 (19)

- 思考 (74)

- 性 (50)

- 憲法 (2)

- 戦争 (24)

- 手話 (3)

- 批評 (9)

- 技術 (10)

- 携帯電話 (6)

- 放射線 (270)

- 政治 (239)

- 教育 (160)

- 数学 (16)

- 文化 (119)

- 文学 (7)

- 文房具 (2)

- 文献 (2)

- 料理 (2)

- 旅行 (10)

- 日本 (420)

- 日本語 (5)

- 映画 (11)

- 書籍 (42)

- 書評 (3)

- 本 (16)

- 札幌 (14)

- 条例 (2)

- 検索 (29)

- 検索エンジン (17)

- 歴史 (81)

- 民法 (3)

- 決済 (2)

- 沖縄 (10)

- 法律 (104)

- 海外 (108)

- 海外ブログ(日本人) (2)

- 漫画 (2)

- 災害 (64)

- 物理 (2)

- 特許 (4)

- 犯罪 (5)

- 現代思想 (2)

- 環境 (2)

- 生活 (100)

- 生物 (12)

- 画像 (5)

- 画像処理 (14)

- 画像認識 (2)

- 着物 (2)

- 知的財産 (2)

- 研究 (14)

- 社会 (346)

- 社会保障 (3)

- 社会学 (3)

- 福島 (94)

- 福祉 (118)

- 科学 (91)

- 移民 (3)

- 紛争 (2)

- 素材 (12)

- 経営 (6)

- 経済 (91)

- 結婚 (6)

- 統計 (64)

- 練習スタジオ (2)

- 美術 (3)

- 翻訳 (50)

- 翻訳元 (5)

- 翻訳前 (4)

- 翻訳後 (16)

- 老後 (5)

- 育児 (6)

- 自然 (3)

- 自然言語処理 (2)

- 芸術 (2)

- 英語 (54)

- 著作権 (107)

- 行政 (119)

- 表現 (7)

- 表現の自由 (11)

- 裁判 (49)

- 言葉 (9)

- 言語 (35)

- 評論 (3)

- 語学 (11)

- 読書 (4)

- 論文 (4)

- 論理 (3)

- 警察 (2)

- 議論 (7)

- 貧困 (2)

- 資料 (9)

- 購入予定 (3)

- 起業 (2)

- 軍事 (25)

- 辞書 (2)

- 農業 (14)

- 通信 (2)

- 通販 (6)

- 進化 (3)

- 運動 (4)

- 金融 (24)

- 開発 (23)

- 闘牛 (2)

- 障害 (4)

- 雇用 (2)

- 雑学 (3)

- 雑誌 (3)

- 電子書籍 (22)

- 韓国 (8)

- 音楽 (28)

- 食 (50)

- 高速化 (2)

- 日本 (420)

- 社会 (346)

- 放射線 (270)

- 原発 (244)

- 政治 (239)

- webサービス (219)

- メディア (201)

- 国際 (194)

- 教育 (160)

- エジプト (150)

SNSに関するcohalのブックマーク (27)

-

cohal 2011/10/11

cohal 2011/10/11- webマーケティング

- SNS

リンク -

-

nasita

nasita(ナシタ)とは、「札幌市民や観光客など札幌に関心のある人々を、ソーシャルメディアを通じて結びつけるプラットフォームを作ることで、時空を超えた交流を引き起こし、市民の創造活動を活発化する。」というコンセプトのもと、クリプトン・フューチャー・メディアにて、開発を進めているWEBシステムです。nasita(ナシタ)とは、「札幌市民や観光客など札幌に関心のある人々を、 ソーシャルメディアを通じて結びつけるプラットフォームを作ることで、 時空を超えた交流を引き起こし、市民の創造活動を活発化する。」 というコンセプトのもと、 クリプトン・フューチャー・メディアにて、開発を進めているWEBシステムです。 ※nasitaは北海道弁の「なした?」(「どうしたの?」の意味)を語源にしています。 nasitaでは、札幌駅前通地下歩行空間「北2条地下広場空間」のデジタルサイネージにてコンテンツを展開中

-

Facebook禁止でも中国でユーザー急増中 香港では既に生活の一部に【マインドフリーDaniel Leung】 | TechWave(テックウェーブ)

2月18日に大阪で、TechWaveとマインドフリー株式会社が共催したイベント「ソーシャルが開く2011年のビジネスチャンス」の中で、マインドフリーのレオン・メイ・ダニエルさんのお話が面白かったので、その内容を寄稿していただきました。ダニエルさんは、香港出身。大阪の女性と結婚されたので、大阪で起業されました。香港、台湾、中国本土の情報に詳しく、セミナーでは、Facebookへのアクセスが中国では政府の政策として禁止されているのにもかかわらず、富裕層を中心にあの手この手でアクセスする人が増えているというお話や、香港では既に生活の一部になっているというようなお話をしていただきました。 マインドフリー株式会社 代表取締役 レオン・メ・イ・ダニエル(Daniel Leung) 2月18日のセミナーでお話しました内容の一部を記事にしまして、情報共有したいと思います。少しでも皆さんのお役に立つのでした

-

悪徳業者から生まれたカオスなソーシャル・ネットワーク――フレンドスター・フェイスブックに対する、マイスペースの異質さ

昨年夏にメールマガジン『αシノドス』及びブログ『シノドスジャーナル』に寄稿させてもらった記事「Facebookの普及に見る米国の社会階層性と、『米国=実名文化論』の間違い」が、ふたたび読まれている。ベン・メズリック著『facebook』などを参考にしつつ、世界最大のソーシャルネットワークサービス(SNS) フェイスブックの誕生と初期の発展について、米国社会における階級意識などを通して論じた記事だったが、そのメズリック本を原作とした映画『ソーシャル・ネットワーク』が日本でも一月に封切りされたことをきっかけに、「映画を観る前の予習として」あるいは「映画をより理解するために」として、ブログやツイッターなどでこの記事が紹介されているようだ。映画をきっかけにフェイスブックにアカウントを作った人も多いようで、ようやく日本でもフェイスブックが流行るか、それとも一時の流行で終わるか、注目される。 さて一方

-

Facebookの生みの親が超ソーシャルグッドなSNS「Jumo」をリリース!

米ハーバード大学在籍時にマーク・ザッカーバーグ氏(Mark Zuckerberg)とともに「Facebook」を創設し、2008年米大統領選挙の「オバマ・キャンペーン」ではソーシャルメディア戦略を統括した、ソーシャルメディア界の”寵児”クリス・ヒュージ氏(Chris Hughes)が、社会変革のための画期的なソーシャルネットワークサービス「Jumo」を立ち上げました。 西アフリカ語で「together in concert(ともに協力し合おう)」という意味を持つ「Jumo」は、社会貢献に取り組むNPOや慈善団体と一般の人々をつなぐソーシャルネットワーク。創業者のヒュージ氏は、Facebookやオバマ・キャンペーンでの自身の経験から、「オンラインテクノロジーは、よりよい社会に変革するための強力なツールとなる」と考え、このサービスを開設しました。従来の社会貢献向けオンラインコミュニティは、NP

-

Facebookについて

しの(77.0kg) @raf00 日本のWebサービス運営は「タイムマシン経営」と言われたりしているのだけど、実際日本とアメリカのインターネットで起きることを見ていると、「新しいモデルはアメリカで生まれて、日本が早々にパクり、結論は日本で先に出ている」という傾向はすげえ多い。 2011-01-14 14:25:49 しの(77.0kg) @raf00 小さい例で言えばフラッシュモブが流行る前から2ちゃんでは吉野家集合など突発オフが行われていたし、携帯ではEメール利用や携帯専用サイトなど圧倒的に日本が未来を進んでいた上に電子書籍だって日本が最も進んでいた。事例を挙げるとキリがない。 2011-01-14 14:27:32 しの(77.0kg) @raf00 で、facebook論がどうも鈍い考察で埋まってしまうのは、mixiという「全部入りSNS」が先に日本で流行り飽きられている土台がある

-

-

-

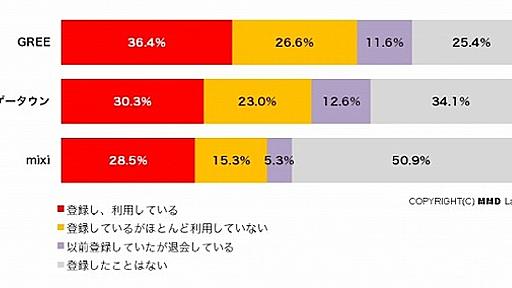

【2010年11月最新版】直近決算発表に基づくmixi、GREE、モバゲーの業績比較 ~ Amebaとニコニコ動画もあわせてチェック:In the looop:オルタナティブ・ブログ

【2010年11月最新版】直近決算発表に基づくmixi、GREE、モバゲーの業績比較 ~ Amebaとニコニコ動画もあわせてチェック 日本三大SNSサービスの、2010年7-9月期の四半期決算発表が出揃った。 3ヶ月前の記事では、「ハイブリッドモデル」(自社ゲーム+オープンゲーム)で先行したモバゲータウンが他社を圧倒するも、成長鈍化のきざしがあることを報告した。一方、約半年遅れて「オープン化」したGREEはページビューが急上昇しはじめ、今後の再成長を予感させている。また、mixiは「ソーシャルグラフ・プロバイダー」という独自コンセプトを掲げ、国内でも普及しはじめたFacebookとの対決姿勢を鮮明に打ち出したことをレポートした。 ・ 直近決算発表に基づくmixi,GREE,モバゲーの業績比較 (8/16) 筆者がこの三社比較記事をはじめたのは2009年だが、そのころと比べて、三社を取り巻く

-

プーペガール森永社長が目指す「ファッション誌読むよりプーペガール」の世界

今回のEビジネスマイスターは、これまでで初となる女性社長の登場です。しかも、入社4年目という若さで、しかも“美人すぎる社長”としてちまたでも話題のプーペガール森永社長。どんな方かとおもい、話し始めて数分で、実に順応性の高い人だと気がつきました。業界の雄であるサイバーエージェントにおいて、女性向けのファッションに特化したSNS「プーペガール」にどのようなきっかけでかかわり、好調を維持しているのかお伺いしました。 Eビジネスマイスター:森永 佳未 株式会社プーペガール 代表取締役社長 兼 主宰 2006年、京都大学卒業。同年4月、株式会社サイバーエージェント入社。人事本部、社長室を経て、プーペガールサービス立ち上げに携わる。2008年3月、子会社化に伴い、入社2年目にして社員1,800名ほどの中から代表取締役社長に抜てき。現在、エンジニア、デザイナーら男女15人のスタッフを率いる。 森永氏 全

-

決算発表から読む3大SNSの現状と今後【ループス斉藤徹】 | TechWave(テックウェーブ)

株式会社ループス・コミュニケーションズ代表取締役 斉藤 徹 日本三大SNSサービスの2010年4-6月期の四半期決算発表が出揃った。 3ヶ月前の記事では、自社ゲームとオープンゲームの「ハイブリッドモデル」を選択したモバゲータウン(以下、モバゲーと省略)が、「オープンモデ ル」(オープンゲームのみ)のmixiと「クローズモデル」(自社ゲームのみ)のGREEを圧倒し、ひとり勝ちの様相となったことを報じた。 ・ 【2010年5月版】直近決算発表に基づくmixi,GREE,モバゲーの業績比較 (5/19) 3社の異なるコンテンツ戦略の結果がはっきりと数値としてあらわれた前四半期だったが、この4-6月も基本的な傾向は変わらないようだ。 ただしオープン化に踏み切ったGREEに回復の兆候があらわれるなど、見逃せない変化が発生している。またFacebookの本格上陸、スマートフォンの浸透など、3社を取り巻

-

-

-

「ミクシィ」も「ツイッター」もいらない! 中高生の最新ケータイ活用術(サイゾー) - Yahoo!ニュース

「ミクシィ」も「ツイッター」もいらない! 中高生の最新ケータイ活用術 サイゾー8月16日(月) 13時51分配信 / 国内 - 社会 ──ツイッターブームがあいかわらず続いているその裏で、中高生の間だけで盛り上がるサイトがある。世間の潮流とは違うこれらのサイトを活用し、独自の文化を築いていくのか。そこにある、彼らだけの“ソーシャルコミュニケーション”とは!? インターネットサービスが本格的に始まった1995年前後に生まれた現在の中高生は、物心ついた頃には自宅のIT環境が整備されていた「デジタルネイティブ」世代だ。そして、彼らの必須アイテムは、いうまでもなく携帯電話。通学の電車内で、放課後の街角で、常にケータイをイジる彼らの姿は、もはや当たり前の光景だ。実際、文部科学省、ケータイキャリア各社、教育系出版社、ティーン向けファッション誌など、どの機関・媒体の調査においても、09年の時点で、中学

-

Facebookの普及に見る米国の社会階層性と、『米国=実名文化論』の間違い

世界最大のソーシャルネットワーキングサービス(SNS)、Facebookが日本(語圏)に進出してから二年がたった。よく知られているように、Facebookは実名での登録を前提としていることが特徴であり、「米国で人気の実名SNSが日本社会において受け入れられるか」と話題になった。日本で最も利用されているSNS・ミクシィも、かつては実名での登録を推奨していたが、個人情報や個人的な写真が流出するという騒ぎを経て、実名で利用されることはあまりない。日本語版開始から二年たったいま、日本在住のFacebookユーザ数も二〇〇九年だけで約三倍に増えたものの、国別ランキングでは上位三十位にすら遠く及ばず、米国の1%前後に留まっている。 Facebookが日本で広まらないのは、当初から言われていたように、実名登録制が日本のネット文化に合わないからである、という説明がよく聞かれる。なるほど、匿名を前提とする2

-

-

Second Lifeは終わらない 増えるユーザー、成長する経済

2007年ごろ、経済誌やネット関連メディアを大いににぎわせ、「次のインターネットの主役」とまで言われた3次元仮想空間「Second Life」が、メディアの表舞台から姿を消して久しい。 Second Life内に「SIM」(島)を構えて参入していた大企業も、ほとんどが撤退。「Second Lifeは失敗だった」――そんな論調で語られることもある。 だがSecond Lifeは終わっていない。企業の参入は急速に減ったが、アクティブユーザー数は着実に伸びている。日本のアクティブユーザー数は、ブーム当時の2~3倍。Second Life内の経済も成長しており、2008年年間で3億6000万ドル(約360億円)分の仮想通貨が流通している。経済メディアや大企業の失望とは裏腹に、コミュニティーは成長を続けているのだ。 07年当時のブームは何だったのか、今Second Lifeでは何が起きているのか。S

-

-

公式Twitter

- @HatenaBookmark

リリース、障害情報などのサービスのお知らせ

- @hatebu

最新の人気エントリーの配信

処理を実行中です

キーボードショートカット一覧

j次のブックマーク

k前のブックマーク

lあとで読む

eコメント一覧を開く

oページを開く