【読売新聞】 大阪大は7日、微生物病研究所の平松征洋元助教(昨年3月末で退職)の論文7本に 捏造 ( ねつぞう ) や改ざんがあったと発表した。100点以上の図表で不正が確認され、大学は論文の取り下げや訂正を勧告し、既に3本が取り下

欧州国際書店連盟(EIBF)による欧米・オセアニア19カ国を対象にした「RISE消費者行動調査2023年12月」では意外にもイタリアが調査国内の読書率・購買率ともにトップだった。だが日本人の多くはイタリアの出版・読書について何も知らない。イタリア出版者協会(Associazione Italiana Editori, AIE)の各種調査から知られざる読書大国・イタリアの実態を紹介したい。 イタリアの書籍市場まず書籍市場の動向だが、2024年は半期で6.76億ユーロ(約1000億円)で、ここ数年はインフレを考慮しても安定している。Nielsen BookScanによる年間の売上は年間約16.97億ユーロ(約2748億円)なのでニールセン調べの方がやや上振れしているのだが、こちらも安定を見せている。なお電子書籍は8000万ユーロ(130億円弱)、オーディオブックは2800万ユーロ(約45億円)

フジテレビの日枝久という人がいて、どうやら資本関係的には全然オーナーでもないのにすごい権力を握っているらしい(ホリエモンの買収を阻止するべく暗躍したのもこの人らしい)…という話は聞いた事ある人も多いんですが、一体何者で、どういう理由でそんなすごい権力を持っているのか?とかは知らない人も多いと思うんですよね。 で、フジテレビのこの問題に対する 『決定版』 と言ってもいいぐらいすごい本があるんで、それを紹介したいんですよ。 メディアの支配者(講談社文庫) 中川一徳 この本、フジテレビの歴史についてものすごくものすごく詳細にわかると同時に、とにかく単純に「面白い」ので、本当にオススメです。 この問題の「当事者w」の一人といっても過言ではない堀江貴文さんが、Newspicksの動画で特番みたいなのを組んでましたが… この動画で堀江さんや後藤さんをはじめとする出演者の人たちですら「これってどうしてこ

2025年も、たくさんの本に出会いたい! 毎日さまざまな話題のエントリーが生まれるはてなブログの中から「旬な話題」をピックアップする企画「はてなブログで話題」。今回は「2024年ベスト本」をテーマに記事を紹介します。 毎年、年末年始に多く投稿される「今年読んだ本」を紹介するエントリー。私はこれが大好きです! 自分が読んだことのある本について「わかる! そこに感動したよね!」と共感するのも楽しいですし、知らなかった本を手に取るきっかけにもなって面白いんですよね。なにより単純に世の中にはまだまだおもしろい本がたくさんあると思えてワクワクします。 週間ランキングにも頻繁にランクインしているところを見ると、私と同じような考えの方も多いのかもしれません。 ということで今回は「2024年ベスト本」をテーマに、2024年に読んで面白かった本・印象に残った本について書かれたエントリーをまとめて紹介します。

「わび・さび」「数寄」「歌舞伎」「まねび」そして「漫画・アニメ」。日本が誇る文化について、日本人はどれほど深く理解しているでしょうか? 昨年逝去した「知の巨人」松岡正剛が、最期に日本人にどうしても伝えたかった「日本文化の核心」とは。 2025年を迎えたいま、日本人必読の「日本文化論」をお届けします。 ※本記事は松岡正剛『日本文化の核心』(講談社現代新書、2020年)から抜粋・編集したものです。 「ジャパン・フィルター」が機能しなくなる 大和本草や国学のような国産物の開発、日本儒学の研究といった連打は、政治や思想や文化における「中国離れ」を引きおこします。日本はこのままいけるんではないか、もっと充実した国になれるんではないか。宝暦天明期や文化文政期には、そんな驕りさえ出てきます。 ところが、そこにおこったのがアヘン戦争(1840)です。イギリスが清を蹂躙した。幕府が唯一親交を温めてきたオラン

安堂ホセさんは東京都出身の30歳。 2022年に『ジャクソンひとり』で文藝賞を受賞して小説家デビュー。今回、3回目の候補で受賞が決まりました。 受賞作の『DTOPIA』は、フランス領ポリネシアのリゾート地で、世界各地から集められた10人の男性がミスユニバースの白人女性を射止めようと競い合う、世界配信の「恋愛リアリティー番組」が舞台です。 物語は、10人の男性のうちの1人、「キース」と呼ばれる日本人の男性を、幼なじみで、自分の性を男女のどちらにも位置づけない「ノンバイナリー」の「モモ」の視点で描いています。 モモは父親が日本人、母親がポリネシア出身というルーツをもっていて、番組で繰り広げられる出来事やキースとの回想シーンを通じて、人種やジェンダー、それに戦争、虐殺といったテーマについて鋭く問う作品となっています。 安堂ホセさんは記者会見で受賞について「うれしいです」と短く述べた上で、「完成度

ある種の作家には歳をとって経験を積み重ねての円熟ということが言いうるのだろうが、少なからぬ作家には未熟だが破天荒な青春期こそが最良の時代であるのではないか、と時々言いたくなる。 SFについていえば結局のところかつてのビッグ3、アイザック・アシモフ、ロバート・A・ハインライン、アーサー・C・クラークについてもそれは顕著なのではなかろうか。晩年のアシモフによるロボットものと銀河帝国ものとの統合にしても、やり残した宿題を片付けようというその律義さは立派であり、実際そこから我々は思想的課題を引き継ぐことができるのではあるが、文芸作品としてまたエンターテインメントとしてアシモフの晩年の作品が面白いかどうかはまた別の問題である。 ハインラインにしてもそれは同様で、70年代ともなれば「巨匠」扱いで分厚いハードカバーの大長編をどんどん出すようになるわけだが、正直言って客観性を欠いたおやじの説教が緊張感を欠

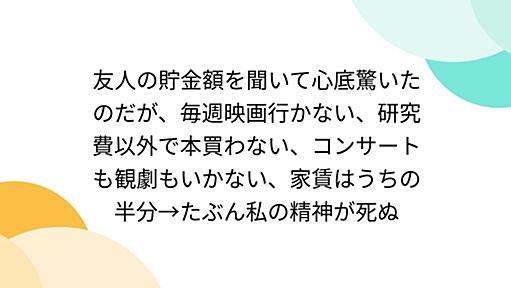

Yumiko YOKOTA @derobement 横浜美術大学助教。博士(文学)。現代フランス哲学。バタイユを中心に、デリダ、ナンシー、エクリチュール・フェミニンなど脱構築系の哲学・思想研究。最近のテーマは哲学×エッセイ。ハムスターとまた暮らしたい(よもぎ🌈、ぽんず🌈)。「優雅な生活が最高の復讐である」を胸に、文化人・教養人になろうプロジェクトを勝手に展開中。 researchmap.jp/yumiko_yokota/ Yumiko YOKOTA @derobement 友人の貯金額を聞いて心底驚いたのだが、毎週映画に行かない、サブスク複数入会しない、研究費以外で本買わない、展示もコンサートも観劇もいかない、図録買わない、服買わない、家賃がうちの半分とかだとちゃんとしっかり貯金ができることを知ったのだが、多分それだと私の精神が死ぬ。 2025-01-11 15:07:07 Yumik

かつて「月刊OUT」というアニメ/サブカル誌がありました。 このウェブサイトでは、元読者3人からなる「月刊OUT勝手連」が 18年にわたる雑誌の歴史を振り返ります。 「月刊OUT」は、1977年に創刊され1995年に休刊となった、みのり書房発行の月刊誌です。当初はサブカルチャー系総合誌として発刊されましたが、徐々にアニメと読者投稿を主体とした雑誌へと変貌していきました。 この雑誌は、発行されていた18年間、アニメを中心に、おたくカルチャーの成長拡大と並走しながら、少なからぬ影響を与えてもきました。しかし、その功績が語られる機会が多かったとはいえません。かつてのおたくカルチャーがポップカルチャー全体に浸透している現在、おたくカルチャーを源流とする大きな文化史のなかに月刊OUTを位置づける作業が必要なのではないでしょうか。 もうひとつ、単なる歴史のひとコマという視点では見えないものがあります。

この記事は、本が読めないWEBライターが初めて「羅生門」を読むだけの記事です。 <この記事に出てくる人> 読書が苦手なWEBライター。人の倍以上の時間と体力を使わないと本が読めない。 みくのしんが本を読む手伝いをする。 今回、みくのしんが読むのは芥川龍之介の「羅生門」です。教科書で読んだことがある人も多いかもしれませんね。 事前にみくのしんに聞いてみたところ、「読んだことがない」「マンガの必殺技で見た名前だ」という反応だったので、これを機に初めての「羅生門」に挑戦してもらうことにしました。 余談ですが、2022年度から高校国語のカリキュラムが変わり、「山月記」や「羅生門」などの文学作品を授業で取り扱う機会が減っているそうです。 もしかすると、今後は「学校で羅生門を読んだことがない」という人も増えていくのかもしれませんね。 「羅生門」かぁ〜! いかにも難しそうな話だな〜! 俺一人だったら絶対

今年(2024年)おもしろかった本を一気に紹介していこうかと。今年は特に8月以降はバタバタしていてあまりブログが更新できなかったのが心残りだけれども、それはそれとして良い本がSFでもノンフィクションでもたくさん刊行された年だった。年末年始も寒くなりそうなので、よかったらここで紹介した本をお供にしてください。 国内SFを紹介する 藤井太洋『マン・カインド』 春暮康一『一億年のテレスコープ』 宮西建礼『銀河風帆走』 田中空『未来経過観測員』 間宮改衣『ここはすべての夜明けまえ』 市川春子『宝石の国』 海外SFを紹介する 韓松『無限病院』 P・ジェリ・クラーク『精霊を統べる者』 ベッキー・チェンバーズ『ロボットとわたしの不思議な旅』 ラヴィ・ティドハー『ロボットの夢の都市』 まずサイエンスノンフィクション以外のノンフィクションを紹介する。 ハリー・パーカー『ハイブリッド・ヒューマンたち』 V林田

時間移民 劉慈欣短篇集Ⅱ 作者:劉 慈欣早川書房Amazonこの『時間移民』は、『円』に続く劉慈欣のSF短篇集だ(早川書房から刊行のものとしては)。収録作は13篇で、90年代に書かれた作品から、2018年発表の現時点では最新作となる短篇まで幅広くおさめられている。劉慈欣の短篇が長篇に負けず劣らずおもしろいのはKADOKAWAの二冊を含む短篇群でよくわかっていたつもりだったが、本作を読んであらためて劉慈欣ってやっぱ短篇もうめえなあと驚くことになった。 ちなみに、KADOKAWAの二冊と合わせて、劉慈欣の全短篇はこれで全部訳されているらしい。四冊読むだけで劉慈欣の全短篇を読んだといえるのだから、比較的追いつきやすい作家といえるだろう。短篇集としては『円』の続きにあたるので、順番を気にするのであれば『円』から読むべきだろうが、別に相互に繋がりのある内容があったりするわけではないので、本作から劉慈

PHOTO ©Paik Dahuim 光と糸 ハン・ガン 去年の1月、引っ越しのために倉庫を整理していたら、古い靴箱が一つ出てきた。開けてみると、幼年期につけていた日記帳が10冊あまり入っていた。表紙に「詩集」と鉛筆で書かれた薄い中綴じの冊子を見つけたのは、その日記帳の束の間からである。A5サイズのざら紙5枚を半分に折り、真ん中をホチキス止めした小さな冊子。題名の下には二本のくねくねした線が並べて引いてある。左から上がってくる6段の階段状の線と、右へ下っていく6段の階段状の線。表紙絵のつもりだったのだろうか? または単なる落書きだろうか? 冊子の裏表紙には1979という年度と私の名前が、中には合計八篇の詩が、表紙の題名と同じ鉛筆の筆跡できちんと書かれていた。ページの下にはそれぞれ違う日付が時系列で記入されている。八歳の子供らしい無邪気な拙い文章の中で、4月の日付がついた詩が一つ、目にとまっ

読書は素晴らしい!なぜなら…… ・本を読む人は高収入 ・読書する子ほど成績が良い ・優れた小説は人格を涵養する なんてことを耳にする。読書のメリットは、世界各国における横断的・継続的な調査において有意な相関が見出され、「科学的に証明された」なんて聞かされる。その後のセリフは「だから本を読め」と続く。 本当? このブログを読む人は、多かれ少なかれ、読書に興味を持っている方だろう。そんな皆さんが、自分がしていることの「効用」を高らかに謳われると、くすぐったいような反面、疑わしく思われるかもしれない。あるいは「収入や教養のために読んでるわけじゃない」なんて反発するかもしれぬ。 そして、カンのいい方なら、「疑似相関」とか「因果の逆転」といったキーワードを思い浮かべるかもしれぬ。 正解。 なので、思い浮かべた方は以下を読まなくてもいい。 本書は、世の中にはびこる「読書有用論」の根拠となっている統計調

2025年1月にデビュー20年を迎えるミステリー作家の深町秋生さん(49)は出身地の山形を拠点に活動し、今日も田園風景に囲まれた地元の喫茶店や道の駅で原稿に向かう。東北に根を張って書き続ける理由を尋ねた。 【写真】山形の喫茶店で原稿を執筆する深町秋生さん ――「“全編山形弁”がCOOL‼」。山形市で探偵業を営むシングルマザーを描いた「探偵は女手ひとつ」(光文社文庫)の帯の言葉だ。探偵と言っても、普段の仕事はサクランボ農家の手伝いや独居高齢者宅の雪かきなど便利屋同然という異色のヒロイン。作中で山形県内を舞台に次々起きる事件には、過疎や高齢化、貧困に苦しむ地方都市の実態が反映されている。 「探偵ものって、なぜか都会が舞台になります。(米国)ロサンゼルスのダウンタウンを行くフィリップ・マーロウみたいな。そういう図式を崩したかった。田舎の清らかなところと清らかじゃないところを書こうと思いました」

先月、92歳で亡くなった詩人の谷川俊太郎さんが亡くなる直前まで手がけていたクリスマスがテーマのスヌーピーの翻訳絵本が完成しました。 完成したのは、アメリカの漫画「ピーナッツ」の作者が1964年に出版した絵本を谷川俊太郎さんが翻訳した「クリスマスはいっしょの時間」です。 「クリスマスは」から始まるユーモアや世相を表した短い文章がおなじみのイラストとともに30点収録され、原文のあとに谷川さんの日本語訳がついています。 谷川さんはスヌーピーの漫画「ピーナッツ」の翻訳者として1万7000以上に上るすべての作品を手がけ日本に広く紹介したことでも知られています。 今回の作品は、ことしの夏ごろから翻訳にあたり、亡くなる3週間ほど前まで刊行に向けた作業を行っていたということです。 編集を担当した河出書房新社の伊藤靖さんは「谷川さんの翻訳は彼や彼女など翻訳小説では避ける傾向にある代名詞もそのまま訳されていて

〈アジア文芸ライブラリー〉というシリーズの中の人をやっておりますと、もっとアジアの文学を読みたいんだけど、どうやって探したら良いのかがわからない、とか、なにか良い作品を教えてください、といったお声を、イベントなどでいただくことがあります。(そもそものアジア文芸ライブラリーとはなにか、についてはことらからどうぞ) わたしもアジアの現代文学は結構たくさん読んでいまして、これまでに様々な出版社がアジアの現代文学を出版してくれたおかげで〈アジア文芸ライブラリー〉はあるので、他社から出ている作品も〈アジア文芸ライブラリー〉と同じくらい読んでほしいです。 そういうわけで、ここではアジアの文学のシリーズや、アジアの文学のブックガイド的なウェブサイトなどをご紹介したいと思います。 ただ、最初にお断りしておきたいのですが、以下ではアジアのシリーズものを紹介しているのですが、実際にはもっと多くの本が単行本とい

p.97 「So What?」の繰り返しによるイシューの磨き込みより ①の「地球温暖化は間違い」といった焦点の定まらない主張だと反論しようがないが、⑤にまで磨き込まれていれば、白黒はっきりさせるために何をどう検証すればよいか、見えてくる。 「So what?」の他に、「空・雨・傘」といった技法が登場するため、気づく方もいるだろうが、これはマッキンゼー&カンパニーのコンサルになる。ただし、本書が他のマッキン本と異なるのは、完全に血肉化されているところだろう。 本書は、「コンサルティングファームの報告書のリード文に最終的に何を書くか」を丁寧に解説したものだ。だがこれは、そのまま、「どの課題に取り組めば、成果が出たといえるか(そしてそれをどう伝えるか)」という現場の問題に応用できる。 与えられた問題に疑問をいだかず、唯々諾々と取り組んでいるうちに終業時刻となる。怖いのは、頑張って残業しても終わら

リリース、障害情報などのサービスのお知らせ

最新の人気エントリーの配信

処理を実行中です

j次のブックマーク

k前のブックマーク

lあとで読む

eコメント一覧を開く

oページを開く