法科大学院を出なくても司法試験の受験資格が得られる「予備試験」の今年の志願者が約1万2600人に達し、学生離れが続く法科大学院の志願者総数を初めて上回ったことが分かった。政府は法科大学院教育のてこ入れなどの対応を急ぐものの、事態が好転する兆しは見えない。法科大学院を法曹養成の中核に据える司法制度改革の手詰まり感が一段と鮮明になってきた。予備試験は本来、経済的事情などを抱えた人向けの例外的制度で

1. Category Service # of no-paid users # of paid users Paid ratio Note Price Date URL(1次ソースでないものも多々あるので注 意) Social Game Gree 14.2% SNS登録ユーザーのうち有料ソー シャルアプリの利用率 2010.8.9- 2010.9.2 http://web- tan.forum.impressrd.jp/u/2010/09/07/8766 Social Game モバゲータウン 11.9% Social Apps mixi 6.3% Cooking 食べログ 350,000 0.7% 月間利用者数対比 300円/月 2014.3.19 ? http://newspicks.com/w/news/361869 Cooking クックパッド 1,200,000 2.9% 月間

GREEが3期連続となる前年割れの決算との観測記事が発表されたことで、ソーシャルゲーム業界への失望が広がっている。 ソーシャルゲームは、基本的にモバイルブラウザ上のWebアプリだ。対して、爆発的なヒットを続けているガンホーのパズル&ドラゴンズ(パスドラ)などは、スマートフォン上のネイティブアプリである。つまりゲーム市場でも、ついにWebアプリがネイティブアプリに追い抜かれたということだ。 PCプラットフォーム上でWebアプリがネイティブアプリを圧倒し、ほとんどのコンピューティングがWebブラウザ上で行なわれるようになったのは2005年以降のことで、そのときの状況がWeb2.0と呼ばれたのは記憶に新しい。 現状でもこの現象は進行しており、音楽アプリ(例えばiTunes)やオフィススイート(Microsoft Officeなど)、写真加工・編集アプリなど、比較的専門性の高いものでなければWeb

ネクソン<3659>は、本日(10月1日)、gloopsの株式を100%取得し、子会社化すると発表した。買収価額は365億円で、筆頭株主で88.88%を持つ梶原吉広氏、池田秀行氏(5.56%)、植頭啓行氏(5.56%)から本日付けで現金で取得した。 ネクソンは、日本のゲーム市場で引き続きPCオンラインゲームを中心に業容拡大に注力していくことに変わりはないが、近年、モバイルゲーム市場が急速に拡大していることを鑑み、gloopsの株式取得を通じてモバイルゲーム市場へ本格参入することにした、としている。すでにネクソンは、6月にはインブルーも買収しており、gloopsのモバイルソーシャルゲームの企画・開発・運営力はプラスになると判断したようだ。 また、gloopsにとっては、ソーシャルゲームを国内だけでなく、グローバルに事業展開するうえで、ネクソングループの持つユーザー基盤やゲーム運営力、パートナ

樋渡 啓祐 @hiwa1118 今日18時半から、武雄市立図書館で、CCCとの連携による新武雄図書館構想について、市立図書館関係者、市民に対して説明会を行います。もちろん、私が説明します。時間無制限。ご覧の方々の参加お待ちしています。 2012-05-20 09:26:25 樋渡 啓祐 @hiwa1118 しかし、今日の佐賀新聞の社説はひどかった。新図書館構想、何も決まっていないのに、あれだけ書くとはね。今すぐ、反論書きたいところだけど、福岡県の女性議員の皆さんに講演に呼ばれて今、プレゼン資料作成中。こんな馬鹿な社説書くから、新聞って売れなくなるんだよな。 2012-05-20 09:28:44 樋渡 啓祐 @hiwa1118 今朝は、楼門朝市はバスして、7時から住まいの地区の清掃活動に参加。公民館と資源ゴミ場が対象だったけど、こうやって定期的に集まる仕掛けがあると、話が弾むし、いろいろ教

「ソーシャルゲームのすごい仕組み」を読んだので簡単に感想を。一応自称ゲーマーの僕ですが、従来のテレビゲームとソーシャルゲームってそもそもどう違うんだっけ、についてうまく表現できませんでした。この本ではその辺りの違いについてうまく書かれていてとても面白かったです。 ざっくり言うと 作者のまつもとさんはTCG(トレーディングカードゲーム)好きで、どちらかと言うとソーシャルゲームがあまり好きじゃないなのかもなぁ。ちなみに、僕はそうです。マジックザギャザリングのカードとかまだたまに買います。 ざっくり言うと以下の感じの内容。 ソーシャルゲームとはそもそも何なのか。 どうやって生まれてきたのか。 従来のテレビゲームとソーシャルゲームの本質的な違いは? ソーシャルゲームの抱える問題。ゲームの未来。 従来のゲームとソーシャルゲームの本質的な違い、それこそがタイトルの「すごい仕組み」なわけですが、 ミッシ

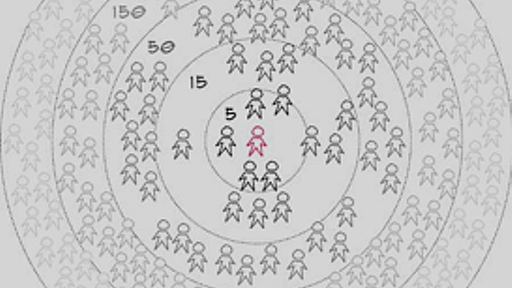

[読了時間:4分] インターネット上では情報が上から下の一方通行ではなく、相互に横に流れるー。そう言われるようになって久しいが、実際には「横の情報の流れ」の形ってはっきりと体系だって語られることが少なかった。マスメディアに代わって力を持つと言われるようになったインフルエンサーからの情報発信だって、所詮は上から下への一方通行の情報の流れ。 ところが最近読んだ「Grouped: How small groups of friends are the key to influence on the social web (Voices That Matter)」という本の中には、横同士の相互の情報の流れについて興味深いデータや考察が幾つも掲載されていた。 参考までに代表的なものを幾つか見てみよう。 大半のコミュニケーションは親密な数人が相手 本の中で紹介されていたのは、Stefana Broad

ソーシャルメディアが購買に与える影響とは Webや広告関連の情報を集めたブログサイト「インターネット広告のひみつ」に気になる記事が掲載されていた。「ソーシャルメディアはファーストクリックで評価すべき」という記事である。 この記事はAdobe Digital Indexが3月に発表したレポート“Why marketers aren’t giving social the credit it deserves”を解説したもので、米国の225社を超える小売、旅行、およびメディア産業企業のWebサイトへの17億回を超える訪問を分析したということである。結果として、ソーシャルメディアにおいては、ラストクリック(消費者が購入を行う直前のメディア)よりも、ファーストクリック(消費者が最初に接触したメディア)に価値があるとしている。 それは右の図にある、訪問者あたりのファーストクリック、ラストクリックにお

このところ、ソーシャルゲームとはなんなのか、ソーシャルゲームはこれからどうなっていくのかといった記事が相次いで話題になっています。どれもなかなか興味深くはあるのですが、一読して「あれ?これって別にソーシャルゲームに限らないんじゃ?」という感想を抱いた人も多いんじゃないかと思います。「射幸心」「承認欲求「自己達成感」…言われてみればどれもなんとなく納得してしまいそうですが、だからといって「それ」がヒットしている最大の要因だと言われると首を捻ってしまいますよね。実際、これらはゲームそのものがもともと持っている面白さの一要素であって、ソーシャルゲームが特別何か新しいアプローチをしているわけでもないんです。 ソーシャルゲームとキャバクラの違い - よそ行きの妄想 ソーシャルゲームはそのうち飽きられバブル崩壊するのか? - teruyastarはかく語りき 任天堂はなぜソーシャルゲームをやらないのか

リリース、障害情報などのサービスのお知らせ

最新の人気エントリーの配信

処理を実行中です

j次のブックマーク

k前のブックマーク

lあとで読む

eコメント一覧を開く

oページを開く