YouTube terminates five right-wing channels linked to the DOJ’s Russia indictments

Windows 11 の詳細が発表され、そのシステム要件に「TPM2.0」が含まれていることが分かりました。Windows 11のシステム要件を満たすかどうか判定するツールを自作PCで実行してみると結果は「このPCではWindows 11を実行できません」と非対応であり、TPM2.0が利用できない状態であることも分かりました(確認方法)。 そこで今回、BIOS(UEFI BIOS)の設定を変更し、TPM2.0を利用できる状態に設定変更できた際の手順を紹介します。 利用しているハードウェア(自作PCの場合はマザーボード)に設定の場所や項目は依存してしまうため、直接参考できるケースは限られるかもしれないのですが、「TPMの設定ってどんな感じ?どこにあるの?」であったり、より具体的な「Intel PTTってどこで有効にするの?」などと困ってしまった際の、参考にしてみてください。 ※今回の利用PC

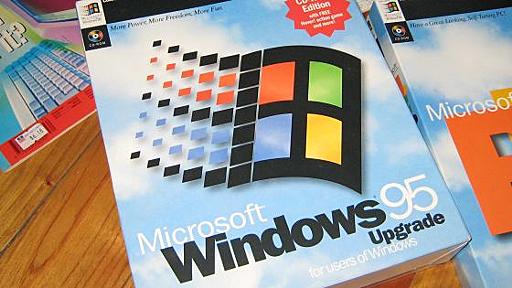

by Yining Zhang 1995年にリリースされたWindows 95では、高速なCPUで動作させると起動に失敗するという問題がよく知られており、AMD製CPU「K6-2」に対してはパッチで対策が取られていました。そんな「Windows 95起動失敗問題」について、1987年から1997年にかけての古いPCやソフトウェアの情報を扱う「OS/2 Museum」のメディアマスターであるMichal Necasek氏が原因を解明し、そこから学べる教訓を語っています。 Those Win9x Crashes on Fast Machines… | OS/2 Museum http://www.os2museum.com/wp/those-win9x-crashes-on-fast-machines/ Necasek氏は知り合いから「Windows for Workgroups 3.11が仮

「6年勤めたNTTを退職しました」という記事が、注目を浴びているようですが、この筆者が NTT を辞めた理由が、私が32年前(1986年)に NTT を辞めた理由とあまり変わらないのに、少々驚きました。 私が NTT を辞めた件に関しては、これまで色々なところで話しては来たのですが、まとまって文章にしたことがなかったので、これを機会に書くことにしました。普段ならメルマガ(週刊 Life is beautiful)の読者限定で書くところですが、今回だけは、出来るだけ多くの人に読んで欲しいので、ブログ記事として公開します。 当時、NTTは電電公社から民営化したばかりで、1985年に入社した私は、NTTとしては第1期生でした。大学は、早稲田の理工学部電子通信学科で、修士課程まで行きました(当時は、情報学科はまだ独立しておらず、電子通信学科がソフトウェアとハードウェアの両方をカバーしていました)。

Linus Torvalds、Microsoftが「ジャンプしてみろよ」と言えばIntelとAMDはジャンプする LKML: Linus Torvalds: Re: [PATCH 0/3] TLB flush multiple pages per IPI v5 IntelのCPUのTLBの挙動に、頻出するパターンにおける最適化らしきものが施されていることが観測できることに対して議論した後で、 前にも言ったように、Transmetaで働いていた時期、俺はNT以前のWindowsがどういう世界だったかということを垣間見た。GDI protection traversalはGDIがカーネル側に入るたびにTLBを全部フラッシュするらしく、また当時の一部のグラフィックベンチマーク(これはまだハードウェア支援されたVGAグラフィックが一般的ではなかった時代のことだ)は、5千から1万命令以内にTLBを全

Deleted articles cannot be recovered. Draft of this article would be also deleted. Are you sure you want to delete this article? ドワンゴがニコ動の画像配信向けにFPGAエンジニアを募集したり、マイクロソフトはBingをFPGA実装したり、Baiduもディープラーニングの高速化にFPGAを導入したりと、なんだか世の中急にハードウェアくさくなってきた。IoTとは違う意味で。 金融分野ではすでにCPUでは遅すぎてFPGAによるナノ秒単位の株取引が行われているって記事を書いたのは2年前だけど、ここ数年はIntelのCPUのクロックもあまり上がらなくなってきたし、Fusion-ioやNetezzaといった大手御用達のハイエンド鬼速ストレージも、フタを開ければ中身はすでにF

By Sarabbit MicrosoftがWindowsのエラー報告システムによって送られてきたデータの分析を行ったところ、デスクトップPCよりもノートPCの方がハードウェア障害の発生率が低いという結果が出ました。このほかにも分析結果は多岐にわたっており、CPUを通常運用するのとオーバークロック運用するのではどちらのほうが寿命が長持ちするのか、反対にアンダークロックするとどうなるのかなど、面白い結果が出ています。 (PDFファイル)Cycles, Cells and Platters: An Empirical Analysis of Hardware Failures on a Million Consumer PCs Microsoft analyzes over a million PC failures, results shatter enthusiast myths | Ex

すべて Microsoft 製品 Microsoft 365 Office Windows Surface Xbox セール サポート ソフトウェア Windows アプリ OneDrive Outlook Skype OneNote Microsoft Teams PC とデバイス Xbox を購入する アクセサリ VR & 複合現実 エンタメ Xbox Game Pass Ultimate Xbox Live Gold Xbox とゲーム PC ゲーム Windows ゲーム 映画とテレビ番組 法人向け Microsoft Azure Microsoft Dynamics 365 Microsoft 365 Microsoft Industry データ プラットフォーム Power Platform 法人向けを購入する Developer & IT .NET Visual Studio

リリース、障害情報などのサービスのお知らせ

最新の人気エントリーの配信

処理を実行中です

j次のブックマーク

k前のブックマーク

lあとで読む

eコメント一覧を開く

oページを開く