<< 2021夏プロ「新しい世界観の概念装置を組み立てる:ホワイトヘッド哲学を学び、アレグザンダー思想の理解を深める」 | main | 2021年秋学期 井庭研 各プロジェクトにまつわる文献リスト >> 井庭研では、たくさん本を読みます。難しいものも読みます。重要なものは、何度も読み直し、読み込みます。 本を読むのは、単にそこに書いてあることを知るということではありません。本を読むのは、考え方の型を知り、考える力をつけるためであり、それを自分の創造の道具・基盤とするためです。概念・知識は単体ではあまり役に立ってはくれませんが、他の概念・知識とつながって豊かなネットワークに育っていくと、ものを考える力、創造的に発想する力の源泉となります。 そのためには、ある程度の量を一気に読むことが重要となります。《量は質を生む》のです。ある程度の分量の本を短期間にどんどん読むことで、概念・知識のつながり

絞り込み

-

検索対象

-

ブックマーク数

-

期間

-

セーフサーチ

philosophyの検索結果281 - 320 件 / 325件

-

ix-careercompass.jp 昨年ワタシは「テック企業が哲学者を雇うべき理由 あるいは(バイトテロの無知がもたらす予期せぬ教育的効果)」というエントリを書いているが、Google や Apple や Facebook といった巨大テック企業は本当に哲学者を雇っていたんだね。 世界的には「哲学コンサルティング」の導入が急速に広がっています。哲学コンサルティングとは、哲学的な知見や思考法、態度や対話をなんらかの仕方でビジネスや組織運営に応用することを指します。 グーグル、アップル、フェイスブック・・・ 世界的企業がこぞって「哲学者」を雇う理由 | iXキャリアコンパス 欧米と日本の「哲学コンサルティング」の利用の違いはなんか分かる気がする。 欧米の哲学コンサルティングには企業・経営理念の構築や根拠づけ、倫理規定・コンプライアンス策定といった経営レベルのものが多いのに対して、日本の場合

-

ohmura-takahiro.com

- 4 users

- www.ohmura-takahiro.com

- 学び

- 2020/11/23

-

陰謀論の美学

- 4 users

- chez-nous.typepad.jp

- 世の中

- 2021/02/02

陰謀論もウィルスと同じように広がり、またウィルスと同じように、陰謀論から身を守ることのできる確実なワクチンというものは存在しない。 事実を直視しなさい!と言っても、コロナ騒動にせよアメリカ大統領選挙にせよ、私たちのほとんどが見ている「事実」というのは、みずから現場に赴いて目の当たりにする現実ではない。メディアによって媒介された情報である。私たちが「あなたは事実から目を逸らしている」と言っても、陰謀論者はその「事実」を伝えるメディアが操作されていると主張するのだから堂々巡りであり、彼らを議論で説得することは不可能なのである。 陰謀論は理屈でない。むしろ感情である。だから合理的な議論の対象というよりは、美学の対象なのである。美学は陰謀論に対するワクチンにはならないけれども、一種の鎮静剤くらいにはなる。なぜなら美学とは、「事実」を問題にするのではなく、直接的な感覚経験、「直感」を問題にする態度だ

-

不適切な表現は作品の一部ですか?

- 4 users

- chez-nous.typepad.jp

- 学び

- 2020/09/14

◉ れいわTANUKI問答ポンポコ 013◉ 【Q】昔の小説や映画、あるいは昭和時代のマンガなどにもよく「作中には現在の人権意識からすると不適切な表現がみられますが、作品の歴史的価値を尊重しオリジナルのままで収録します」みたいな但し書きがあります。意味は理解できるのですが、そう言われると余計にその問題の箇所とはどこだろう、という興味が湧いたりします。ふつう差別語などの不適切な表現は、気にする人がいるなら言い換えればいいだけではと単純に思ったりもしますが、芸術作品の場合はそれを変えてはいけないという特別な理由があるのでしょうか? 美学ではどう考えられているのかということが知りたくて質問しました。 【A】「昭和時代」ですか‥‥(笑)。いや、もちろん2つも前の元号なので「時代」扱いされても当然なのですが、自分が生まれ30代までを過ごした時間を何気なく「時代」と言われると、つい感慨にひたってしまい

-

2012年にFacebookの精神を伝えるために社員へ配られた伝説の本「Little Red Book(小さな赤本)」が無料でダウンロード可能に

- 4 users

- gigazine.net

- テクノロジー

- 2024/12/03

Facebookのユーザー数が10億人を超えた2012年当時、急速な拡大に伴ってマーク・ザッカーバーグCEOのビジョンを会社全体と共有することが難しくなっていました。そんな中でFacebookは、自分たちのビジョンを「Little Red Book(小さな赤本)」という小冊子にまとめて社員に配布することで、Facebookの目的や文化を共有することにしました。そんな「Little Red Book」を手に入れたクラウドサービス企業・Antimetalのマシュー・パークハーストCEOが、全文をオンラインで無料公開して誰でもダウンロード可能にしています。 Facebook's Little Red Book https://www.map.cv/blog/redbook 「Little Red Book」はデザイナーのベン・バリー氏によって作成された小冊子であり、Facebookのビジョンが印

-

見かけを疑い、隠された真実を暴き出すこと。「中立」や「自然」や「普通」などなく、実際には特定のイデオロギーや世界観に基づいたものであると気づくこと。ばらばらに存在しているかに見える事象を、その背後にある体系や構造の次元に照準を合わせることで、あるまとまりをもって理解すること。賢くなるとはこうした知的営為に習熟することであり、テクストを読むとはこの隠れた次元をこそ見出すことであり、そうした実践を続けていくことで、わたしたちはきっと世界をよりよく知り、よりよく変えていけるはずだ。作品と批評的に向き合うとは何よりこうした姿勢を採ることであり、これが作品として囲われた領域とその外の世界とをつなぐ回路となる。例えば、それまで気づかれずにいた女性蔑視やホモフォビアを可視化し、西洋や日本の植民地主義や帝国主義、オリエンタリズムを指摘し、後期資本主義の様態や資本家による搾取の構造を描き出し、有形無形の権力

-

2020年2月に急逝した、蔵原大氏の遺稿を精選・集成し、関係者30名の追悼文を添えた本文540頁の大著です。戦略学研究から出発し、ウォーゲーム史・シリアスゲームを通じた産官学の連携の研究といった分野で重要な仕事をなした故人の業績、および人柄を偲ぶよすがとして、電子書籍版を非営利で無償頒布いたします。 【[編]石塚正英・岡和田晃、[発行]蔵原大遺稿集刊行会】 2020年12月31日電子版初版 2021年3月31日電子版第2版、印刷版初版 【2021年5月19日追記】 このたび、諸般の事情により散逸したものと思われていた蔵原大氏の遺稿が見つかりましたので、同書の補遺としまして、あわせてダウンロード可能にしました。題して「「現実の戦争」としてのウェルズ『宇宙戦争』」。2018年12月5日、岡和田晃が東海大学文芸創作学科で開講したSF論のゲスト講師としての特別講演のレジュメとなります。戦略論および

-

このページは、スタンリー・カヴェル『理性の呼び声』・『フィルカル Vol. 9, No. 1』 の刊行を記念して開催するブックフェア 「スタンリー・カヴェルからはじめる書棚散策」 をご紹介するために、WEBサイト socio-logic.jp の中に開設するものです。 本ブックフェアは、2024年8-9月に、紀伊國屋書店 新宿本店三階にて開催されます。フェア開催中、店舗では 選書者たちによる解説を掲載した20頁のブックレットを配布しますが、このWEBページには その内容を収録していきます。 なお、過去にも本フェアと同趣旨のブックフェアを開催しています。そちらの紹介ページもご覧いただければ幸いです: 実践学探訪: 概念分析の社会学 ( エスノメソドロジー ) からはじめる書棚散策(2014) 社会のブックガイド:ルーマンからはじめる書棚散策(2015) 分析美学は加速する:美と芸術の哲学を駆

-

サステナビリティから「リジェネレーション」の時代へ : サステナブル・ブランド ジャパン | Sustainable Brands Japan

- 4 users

- www.sustainablebrands.jp

- 学び

- 2020/05/17

サステナブル・ブランド(SB)国際会議の新しいテーマは、「We are Regeneration」です。この秋開催のSB国際会議(カルフォルニア州ロングビーチ)では、この「リジェネレーション:再生」というコンセプトを切り口に、持続可能性というステージから、どう私たちが「新たに再生していく力」を創りあげていくか。世界に向けて大きく発信される予定です。 日本ではまだ馴染みの薄いこの「リジェネレーション/リジェネレーティブ」という言葉。ここ数年、欧米のサステナビリティ関連の記事の中で、企業や市民レベルの動きの中で急速に扱われるようになりました。この言葉の奥に秘めた可能性のエネルギーが、深い地層の中から動き出している感覚です。 しかしながら、この「リジェネレーション」という言葉は、日本語としてまだ明確に訳されてもおらず、コンセプトも広がっていません。一般的には、「再生」や「新生」と訳されますが、こ

-

現代認識論入門 上枝 美典著

- 4 users

- www.keisoshobo.co.jp

- 学び

- 2020/07/17

英米哲学の確固たる一分野でありながら、問題が多様化し、全体像を見通すことが困難となっていた現代認識論。ゲティア問題とその解決のための試みを軸に、外在主義の流れとその反動としての内在主義、さらに文脈主義や徳認識論、知識第一主義といった最新の動向まで、ダイナミックな展開を一望のもとに描く画期的な入門書が遂に登場。 正誤表(PDF) まえがき 第1章 知識の標準分析 1.1 知識とは正当化された真なる信念である 1.2 真という要素 1.3 信念について 1.4 真の信念は知識に足りない――正当化 1.5 定義をマスターしよう――必要・十分・必要十分 1.6 三つの要素がすべて必要なのか 第2章 ゲティア問題とは何か 2.1 ゲティアはどのように標準分析を批判したか 2.2 正当化された真なる信念が知識でない二つの事例 2.3 ゲティアは二つのことを前提する 2.4 ゲティア問題へ接近してみる

-

古い訳文をサルベージ:アルヴァ・ノエ「ジェンダーは死んだ! ジェンダーよ永遠なれ!」(2011年)

- 4 users

- flipoutcircuits.blogspot.com

- 世の中

- 2021/01/10

Alva Noë, "Gender Is Dead! Long Live Gender!" NPR, June 24, 2011. バークレーの哲学教授が NPR に書いた文章を,むかし訳してたなぁと思って掘り出してきた.この文章は,たとえば「女性とはこういうもの」「男性とはこういうもの」という概念カテゴリーが,プライミング(呼び水効果)をとおして当人の行動に影響するという点を強調している. 以下,訳文. 頭のなかで,物理学教授のすがたを思い描いてほしい.彼の暮らしがどんなものだか,想像してみよう.ほんの一時でいいから,彼になったつもりになってみよう.この物理学教授であることがどんなものだか,感覚をつかんでみるんだ. さて,ここで仕切り直し.こんどはチアリーダーのことを思ってみよう.彼女を思い描いてみよう.彼女の暮らしがどんなものだか想像してみよう.彼女になったつもりになってみよう.このチ

-

2024年5月刊行予定、リー・マッキンタイア『エビデンスを嫌う人たち――科学否定論者は何を考え、どう説得できるのか?』(西尾義人訳)の刊行カウントダウンとして、いち早く内容をお届け、解説全文を公開いたします! その前に、簡単に本書のご説明を―― 地球平面説、気候変動否定、コロナ否定、反ワクチン、反GMO、そして陰謀論。 科学的証拠(エビデンス)があっても、それを真実とは認めない人々は分断を生んでいます。 彼らはなぜ荒唐無稽な物語を信じてしまうのでしょう? その謎をさぐるべく、神出鬼没の科学哲学者は陰謀論者の国際会議に潜入し、炭鉱労働者と夕食を囲み、モルディブの海をダイビングする……。彼らの本音と最新科学の成果から、科学否定論者に共通する5つの特徴を見出し、対話の可能性、説得の方法を考えます。 「真実が事実に基づかない、信じることが真実の証」とされるトランプのやり方に代表されるポストトゥルー

-

稲岡大志(いなおか ひろゆき) 1977年生まれ。大阪経済大学経営学部准教授。2008年神戸大学大学院文化学研究科博士課程修了。博士(学術)。専門はヨーロッパ初期近代の哲学、数学の哲学、スポーツの哲学・倫理学、アニメーションの哲学など。著書に『ライプニッツの数理哲学―空間・幾何学・実体をめぐって』(昭和堂、2019年)など。 森功次(もり のりひで) 1981年生まれ。大妻女子大学国際センター専任講師。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程終了。博士(文学)専門は美学・芸術哲学(特に美的価値・芸術的価値の理論)。主な著作・論文に、『ワードマップ現代現象学』(新曜社、2017年、共著)、「美的なものはなぜ美的に良いのか:美的価値をめぐる快楽主義とその敵」(『現代思想』2021年1月号)など。主な訳書にロバート・ステッカー『分析美学入門』(勁草書房、2013年)、ノエル・キャロル『批評について

-

-

第641号コラム:「暗号学者の視た理念と現実(天国からの恩師のご下問に応えて)―『楕円曲線暗号から情報セキュリティ総合科学まで』」 | デジタル・フォレンジック研究会

- 3 users

- digitalforensic.jp

- テクノロジー

- 2020/11/29

HOME » 一覧 » コラム » 第641号コラム:「暗号学者の視た理念と現実(天国からの恩師のご下問に応えて)―『楕円曲線暗号から情報セキュリティ総合科学まで』」 第641号コラム:辻井 重男 理事 兼 顧問(中央大学研究開発機構 機構フェロー・機構教授) 題:「暗号学者の視た理念と現実(天国からの恩師のご下問に応えて)―『楕円曲線暗号から情報セキュリティ総合科学まで』」 1.究極の本人確認―本当に自分のカードか? Q.君は、現役の頃は、大した研究をしていなかったが、最近は、究極の本人確認等について、一寸はマシな論文を書いたりしているようだな。 A.天国から見て頂いてお恥ずかしいですね。公開鍵暗号の秘密鍵に、マイナンバー・STR(DNA)を秘密に埋め込むと言う3階層公開鍵暗号の提案等しています。デジタル庁を設置するとか、日本も遅ればせながら、デジタル化に本腰を入れる気運が出て来たようで

-

言語哲学がはじまる - 岩波書店

- 3 users

- www.iwanami.co.jp

- 学び

- 2023/10/25

フレーゲからラッセル、そしてウィトゲンシュタインへ――二十世紀初頭、言葉についての問いと答えが重なりあい、つながりあっていった。天才たちの挑戦は言語哲学の源流を形作っていく。その問いを引き受け、著者も根本に向かって一歩一歩考え続ける。読めばきっとあなたも一緒に考えたくなる。とびきり楽しい言葉の哲学。 はじめに 第一章 一般観念説という袋小路 1 どうして言葉は新たな意味を無限に作り出せるのか 新たな意味の産出可能性という問題 言語は有限の語彙と文法からなる 2 「猫」の意味は何か 「富士山」と「猫」 指示対象説 3 個別の猫と猫一般 太郎は「猫」の意味が分からない 個別性と一般性のギャップという問題 4 心の中に猫の一般観念を形成する? 「猫」は猫の一般観念を指示するという考え 批判その1――一般観念とは何か 批判その2――一般観念説はコミュニケーションを不可能にする 批判その3――観念も

-

昨年の夏に碑文谷公園で見かけた猫 Walton, Kendall L. (2008).Pictures and Hobby Horses: Make-Believe beyond Childhood. In Kendall Walton, Marvelous Images: On Values and the Arts. Oxford University Press.*1 はじめに|ウォルトンによる描写の哲学 レジュメ 1.ゴンブリッチの代用品説 2.ごっこ遊びが生み出す虚構世界 3.ごっこ遊び世界と画像世界 4.画像世界の拡張 5.想像の役割と心理的な参与 6.ごっこ遊び説の理論的メリット ✂ コメント はじめに|ウォルトンによる描写の哲学 今回はケンダル・ウォルトン(Kendall Walton)による描写の哲学。ウォルトンが描写について書いている論文はいくつかある。参照文献を兼ねて

-

宇宙と存在の震え - 日々帳

- 3 users

- mventura.hatenablog.com

- 学び

- 2020/11/11

ツイッターの良いところは瞬発的な思いつきを発散できることであるが、時間がすぎれば記憶の霞のむこうに消えいってしまう。 セルフまとめしたりもできるけど、それもそれでなんだか恥ずかしいしな。 というわけでブログにつらつらと書いておくことにした。 ツイッターでつぶやいたばかりの話を。 * 仕事中にBGM的にYoutubeを流したりするけど、ドキュメンタリーとか講義とかは、単調な仕事のおともにとても良い。 認知行動療法の基礎と展開 - YouTube はてなブックマークでひろった認知療法の講義、実際に自分が試すかどうか別として、認知や人の記憶の仕組みなど、体系立てて知っていくのは面白い。 まだ半分くらいしか見てないので総評はできないけど、とくに印象に残ったのは、考えすぎる人はうつ病になりやすいということだった。「考えすぎる」というのを自動思考ともいうようで、たんなる好き・嫌いから、なぜあの人は、な

-

harvard.hosted.panopto.com 合理性講義,一旦応用編に入っていたが,第13回はヒトの非合理性が社会的動機,特に部族主義的動機からも来ているという記述モデル的なピンカーによる講義が1回挟まる形になっている.第14回は応用編に戻り,双曲割引問題を扱う. 第13回「社会的,政治的バイアス」 いよいよCOVID19によるパンデミックの影響が出始め,講義参加者が大きく減り,教室では社会的ディスタンスをとるように教示がある.その中でピンカーの講義が始まる. これまでヒトの意思決定のいくつかの非合理性を見てきた.コストや計算リソースの限界,それを解決するためのヒューリスティックス,フレーム,用語,会話文脈の影響などだ.今回はまた別の非合理性のソースを考えよう,それは社会性の影響だ メルシエはヒトの合理性は議論で相手を説得するための適応だと論じた.では何故そもそも他人を説得しようと

-

井庭崇のConcept Walk | 2021夏プロ「新しい世界観の概念装置を組み立てる:ホワイトヘッド哲学を学び、アレグザンダー思想の理解を深める」

- 3 users

- web.sfc.keio.ac.jp/~iba

- 学び

- 2021/06/27

井庭研2021夏の特別研究プロジェクト 「新しい世界観の概念装置を組み立てる:ホワイトヘッド哲学を学び、アレグザンダー思想の理解を深める」 担当:井庭 崇(総合政策学部教授) タイプ:特別研究プロジェクトA(4単位:2021秋学期に履修申告) 実施形態:オンラインですべて実施 2021年8月5日〜9月30日の間の15回 【概要】 本プロジェクトでは、クリストファー・アレグザンダーがしばしば参照する哲学者アルフレッド・ノース・ホワイトヘッドの哲学について、文献読解を通じて理解を深めます。単にホワイトヘッドの哲学を理解するだけでなく、全体性、有機的秩序など、アレグザンダーに通じる概念を改めて深く理解する機会としたい。 アルフレッド・ノース・ホワイトヘッド(1861-1947)の哲学がどういうものかは、『ホワイトヘッドの哲学』(中村昇, 講談社, 2007)の次の紹介がわかりやすい。 「われわれ

-

はじめに あなたは、最後のページに辿り着き、呆然としているだろうか。それとも、書店やネット上で表紙を見かけて、この本、草野原々による『大絶滅恐竜タイムウォーズ』を買うべきかどうかをまだ迷っているのだろうか。いずれのあなたもさいわいだ。前者のあなたは、人類史のなかで、運よく、この物語を読むことのできた人間なのだから、そして、後者のあなたは、これからこの物語を読むことのできる人間なのだから。 だが、いずれのあなたも困っているかもしれない。呆然としたあなたは、この物語をいったいどう評したものか、どう受け止めたものか、と、そして、購入を検討するあなたは、この魅力的なタイトルの本『大絶滅恐竜タイムウォーズ』を買うべきかどうか、読むべきかどうか、と。 ふたつのあなたは同じ情報を必要としている。すなわち、 「この物語は(何が)おもしろいのか?」 本解説では、これらの問いに答えることを目指す。 先に結論を

-

Deleted articles cannot be recovered. Draft of this article would be also deleted. Are you sure you want to delete this article? はじめに Qiitaは本来技術的なお話をするところかなと思いますが、アドベントカレンダーの最終日ぐらい分野外の消える魔球でも許されるに違いない!と判断しましたので、今回は「技術そのもの」について考える技術哲学のお話を少しだけお届けしようと思います。私からのクリスマスプレゼントです 技術哲学とは そもそも技術哲学ってなんだ?というところから説明します。技術哲学とは、哲学の一分野として、技術的な人工物やプロセスの性質、意義、倫理的意味などを探究する学問です。哲学は世界の万物を学問の対象にしているので、技術も例外ではないわけですね。ある技術が

-

人工知能が大学を解体する①

- 3 users

- chez-nous.typepad.jp

- テクノロジー

- 2023/05/17

しばらくこのブログを書かなかったのは、特に理由があるわけではない。忘れていたわけでもないのだが、少し間が空くと、何となく書きにくくなる。動画の配信の場合と同じである。そういえばこの数ヶ月、どちらかというと動画の方に気が向いていて、書くことがちょっとおろそかになっていた。それはたしかだ。 室井尚さんが3月21日に亡くなったこと、その前後のことや、彼と計画していた「哲学とアートのための12の対話」についても、ここではまだ書かなかった。学会誌に訃報や追悼のテキストを書いたり、「対話」については彼の亡くなる9日前の3月12日に銀閣寺でプレトークを行い、その記録は動画でもテキストでも公開しているのだが、そうした作業に追われてこのブログでの投稿に戻ってくる余裕がなかったかもしれない。ちなみにそれらについての情報は以下↓にあります。 https://mxy.kosugiando.art/?fbclid=

-

新美南吉 二ひきの蛙

- 3 users

- www.aozora.gr.jp

- 学び

- 2021/01/20

緑の蛙(かえる)と黄色の蛙(かえる)が、はたけのまんなかでばったりゆきあいました。 「やあ、きみは黄色だね。きたない色だ。」 と緑の蛙(かえる)がいいました。 「きみは緑だね。きみはじぶんを美しいと思っているのかね。」 と黄色の蛙(かえる)がいいました。 こんなふうに話しあっていると、よいことは起(お)こりません。二ひきの蛙(かえる)はとうとうけんかをはじめました。 緑の蛙(かえる)は黄色の蛙(かえる)の上にとびかかっていきました。この蛙(かえる)はとびかかるのが得意(とくい)でありました。 黄色の蛙(かえる)はあとあしで砂(すな)をけとばしましたので、あいてはたびたび目玉から砂(すな)をはらわねばなりませんでした。 するとそのとき、寒い風がふいてきました。 二ひきの蛙(かえる)は、もうすぐ冬のやってくることをおもいだしました。蛙(かえる)たちは土の中にもぐって寒い冬をこさねばならないので

-

記事:作品社 2021年1月、作品社より刊行された『ニュー・アソシエーショニスト宣言』――「世界変革への“新たなる宣言”!」 書籍情報はこちら 「NAM」後のアソシエーション運動 私は2000年に新アソシエーショニスト運動(NAM)を大阪で開始した。それは、簡単にいえば、「資本と国家への新対抗運動」である。そのとき、その理論的枠組として『NAMの原理』を出版した。組織としてのNAMは、2年で解散することになった。しかし、それでアソシエーションの運動そのものが終わったわけではない。NAMの解散に際して、私が反省したのはつぎの点である。NAMのような組織が意味を持つのは、多くの小さなアソシエーションがあった上で、それらがアソシエート(連合)するときである。NAMを組織するのは、早すぎた。 現代のアソシエーショニズムに影響を与え続けているカール・マルクス ゆえに、NAMの解散後も、私を含め、多く

-

この記事で自己肯定感の話題に疑問を呈したけど、私はそのほかの自己効力感とか自己省察とか自己の確立とか、自己自己自己自己してるのに前から違和感がある。 私はソクラテスの「汝自身を知れ」とばかり、自己省察を繰り返した結果、「私はタマネギである。むいてもむいても何もない」と感じた。 https://note.com/shinshinohara/n/nc2258df2a312?s=09 それは「自己」だけの話だけではない。たとえば鉄をどうやって理解するか。触るとヒンヤリ、夏日に当たるとヤケドしそう、刀、トンカチ、クギ、溶けると赤く光る、さびやすい、銀色、赤錆、電気を通す、磁石にくっつく。鉄を理解するには、鉄以外との出会いを観察するしかない。 鉄を取り巻く鉄以外のものとの出会い方を見て、おぼろげに私たちは「鉄とはこんなものだ」をおおよそ理解する。概念(おおむねの意味)とはよく言ったもの。鉄以外との関

-

ルールと美意識|山口周

- 3 users

- note.com/shu_yamaguchi

- 世の中

- 2024/12/17

ニュータイプ:自らの道徳観・世界観に従って判断し、行動する オールドタイプ:決められたルールに従って判断し、行動する 現代において、トランスサイエンスのような定義、つまり科学万能主義に対するオルタナティブを見つける必要性が、60年代よりも強まっていると思います。科学でなければ、何が答えを準備してくれるかを明言することは難しいですが、その答えのひとつとしてあるのは「倫理」でしょう。人間が何をすべきか、何をなすべきでないかの線引きは、科学では用意できません。 村上陽一郎[1]私たちは一般に「決められたルールに従う」ということを無条件に良いことだと考え、何かを判断しなければならないというとき、まずルールを確認し、確認したルールに立脚して判断しようとします。 このような行動規範は当然のことで特に批判されるべきものではありませんが、一方で、これがあまりに強く働きすぎると、逆の命題が肯定されるという副

-

2021年がスタートしました。2020年は新型コロナウイルス一色の年でしたが、株式や投資信託などの資産運用においても波乱の1年でした。 今年も首都圏の1都3県に緊急事態宣言が発令されるなど、まだまだ新型コロナウイルスの猛威はとどまる所を知りません。 �t� aUp � aU株式や投資信託においては、年内に日経平均株価が3万円を超えるという意見もありますが、半信半疑の方もいることでしょう。 株式や投資信託は自分で売買の判断をするため、孤独な世界でもあることからストレスも溜まりやすく、いつでも冷静な判断ができるとは限りません。 そこで、このご時世だからこそ知っておきたい「株式の6つの格言」を紹介します。

-

学生時代、わたくしがはじめて手にした漢文の歴史書は、趙翼の『廿二史箚記』だった。学部2年生の史料講読のテキストに用いた。卒業まで3年間つきあい、漢文史料の訓読、出典の調べ方、解釈の基礎をならった。テキストは、入手しやすかった台湾の世界書局刊行本であった。句読点はついていたが、小さな活字がぎっしり並んでいる。最初見たときは、吐く息をわすれた。ただ1年もたてば、漢字の行列も平気になった。これが、史料講読の最大の成果だった。 大学の教員となってからも、中国通史のテキストがわりに『廿二史箚記』を史料講読に用いた。理由は、もはや言うまでもなかろう。中国史専攻の教員・学生は、たいていなんらかのかたちで『廿二史箚記』の恩恵をこうむっているはずである。ちなみに、いまは老眼が進み、字が大きい『史学叢書』所収本と謙謙舎版和刻本を使っている。

-

わかったようなわからないような....人間活動における理性 (既存の邦題は「意思決定と合理性」)ハーバート サイモン 訳:山形浩生|TAKASU Masakazu

- 3 users

- note.com/takasu

- 世の中

- 2020/09/27

ありがたいことに山形浩生さんが訳しなおしたバージョンが無料で公開されている。かつイチオシなので、まず読んでみることにした...が、自分が普段読むようなものとはだいぶ違っていろいろ戸惑っている。 ケインズは読まなくても、こっちはみんなバシバシ読んでほしい。ハーバート・A・サイモンは本当にスゲー人だし、この本「人間活動と理性」の密度はもうブラックホール級です。しかも短くてお手軽。これがあのクズ翻訳しかなかったというのは、文化的犯罪。功徳を積んだなあ。https://t.co/VZnl643YCf — Hiroo Yamagata (@hiyori13) September 23, 2020 テーマ:人間にとって合理的とはなにか講演全体のテーマは、「人はどうやって行動しているか」のようだ。 人は完全に合理的に動くわけではないが、おおむね合理的に(トクをするように)動くとされている。だが、生物とし

-

妊娠検診で風疹抗体が陽性だった理由ピンクドルフィンさんは、すでにコロナワクチンを打っていた母に、自分も接種を決めたことを報告した。すると、母の口から衝撃の事実が明かされたという。 「母が『ワクチン怖がってるけど、実はお父さんがあなたに打ってたみたいよ』とさらっというんです。それまで私はワクチンを1本も打ったことがないと思っていました。けれど、父は母に黙ってこっそり私にMR(麻しん風しん混合ワクチン)と子宮頸がんワクチンを打っていたんです」 お父さんは母子手帳を最後の最後まで隠していたが、亡くなった後に母が見つけたようだった。確かに高校生の頃、父と病院に行った記憶がある。 実は、妊婦検診で風疹の抗体が陽性だったピンクドルフィンさん。妊婦にとって、非常に重要な風疹抗体の有無。妊娠中に初めて風疹に感染すると、赤ちゃんが心臓などに障害を持つ可能性があるといわれている。女性の場合は、幼児期に風疹ワク

-

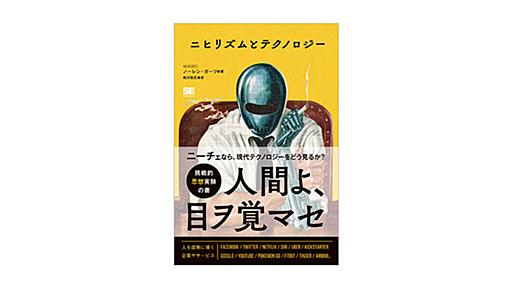

ニヒリズムとテクノロジー | 翔泳社

- 3 users

- www.shoeisha.co.jp

- テクノロジー

- 2021/05/03

ニーチェだったら、現代テクノロジーをどう見るだろう? 挑戦的「思想実験」の書が上陸 【本書の概要】 ・ニヒリズムの観点から、テクノロジーと人間の関係を読み解く ・SNSや有名アプリ・サービスを題材に、人が「無」に向かう構図を解説 ・現代の研究や調査、理論を反映、ニーチェの哲学が現代に通用することを示す 【人を虚無に導く企業やサービス】 Facebook, Twitter, Netflix, YouTube, Google, Pokemon GO, Fitbit, Uber, Airbnb, Tinder, etc. 【対象読者】 ・哲学的観点から現代テクノロジーとの向き合い方を考えたい人 ・AIやアルゴリズムが人に与える影響が気になる人 ・テクノロジーと自己の関係を見直し、批判的かつ楽観的な思考を得たい人 ※哲学理論が登場します。不慣れな方は事前に目次や内容をご確認ください ※テクノロジー

-

私がひそかに「檜垣型」文章と呼んでいるもの|山口尚

- 3 users

- note.com/free_will

- 暮らし

- 2021/04/01

檜垣立哉が最も良い文章を書くときは彼が競馬について語っているときだ、と考えたりする。私は競馬のことをほとんど知らない(人間の乗った馬が競争し観客がそれでもって賭博するということくらいしか知らない)。だが「オグリキャップ」について語った次の一節はそれだけで私の心を揺さぶる。《ここには真実がある》と感じさせる文章だ。檜垣曰く、 誰もがそうであるように、二十代の一時期の私は、自分がなにものであるのかも、なにをしているのかもわからない時間を過ごしていた。荒川沿いの薄暗いアパートで彼女と暮らしながら、競馬場かウィンズに向かう以外に自分の身のもちようがない日々をすごすなか、オグリキャップの走る姿はとにかく驚異だった。そこでは確かになにかが生きており、ともあれ生きていることには意味があるのだということを、オグリはあまりに自明にみせてくれたからだ。タマモクロスに追いすがり、中央いり以降ではじめて負けたオグ

-

外界の認識論と懐疑論の根深さ――バリー・ストラウド『君はいま夢を見ていないとどうして言えるのか』(永井均監訳、岩沢宏和・壁谷彰慶・清水将吾・土屋陽介訳、春秋社、2006年)|山口尚

- 3 users

- note.com/free_will

- 暮らし

- 2020/08/21

外界の認識論と懐疑論の根深さ――バリー・ストラウド『君はいま夢を見ていないとどうして言えるのか』(永井均監訳、岩沢宏和・壁谷彰慶・清水将吾・土屋陽介訳、春秋社、2006年) バリー・ストラウドの著書『君はいま夢を見ていないとどうして言えるのか』は、言ってみれば、知識にかんするひとつの宿命を語るような本である。ではその宿命は何か。それは或る種の「懐疑論」が払拭されないという不可避性である。「知識」概念をどのように構想しようとも懐疑論はつねに残響する。逆から言えば、懐疑論の息の根を止めることはできない、ということだ。 同書はデカルト、オースティン、ムーア、カント、カルナップ、クワインを取り上げる――本ノートでは《各々の哲学者がどのような仕方で懐疑論と関わっているか》についてのストラウドの理解をひとつずつ押さえていく。6人のうちで懐疑論に最も好意的な者として描かれるのはデカルトであり、それ以外の

-

山田尚文さん | Research | Asa Ito

- 3 users

- asaito.com

- 世の中

- 2020/11/27

「ヴィジュアル系視覚障害者」を自認する山田尚文さん。弱視の世界は全盲とは全然ちがっていて、「いろいろ変なことが起こる」そう。医学的には「視野が欠けている」という症状になっても、脳が補完しているので、本人にはそのように見えるわけなく、ドライブ中に高架がひんぱんに現れたり、人間違いが増えたり。在宅勤務になり、オンラインのコミュニケーションになったことで、かえって同じ土俵に立てるようになったというのは意外な発見でした。 山田尚文さんプロフィール 1955年、三重県生まれ。30代で緑内障を発症し、ロービジョン(弱視)の視覚障害者。 電機メーカー勤務。趣味は、音楽鑑賞、絵画鑑賞、読書。 ◎オンラインだとむしろ同じ土俵に立てる 山田 ついさっきまで在宅で仕事をしていました。 伊藤 お疲れのところありがとうございます。オンラインでの仕事はいかがですか?オンラインでの会議などもあったりすると思いますが。

-

How to think in writing

- 3 users

- www.henrikkarlsson.xyz

- 学び

- 2024/07/07

The reason I've spent so long establishing this rather obvious point [that writing helps you refine your thinking] is that it leads to another that many people will find shocking. If writing down your ideas always makes them more precise and more complete, then no one who hasn't written about a topic has fully formed ideas about it. And someone who never writes has no fully formed ideas about anyt

-

『フィクションは重なり合う』のAmazonページに、実はレビューが書かれているのを最近知って、ちょっとそれに対する応答をしつつ、ちょっと気になっていることをメモしておきたい。 2.2.分離された虚構世界の > 例えば、TVアニメ『四月は君の嘘』の22話(最終回)「春風」における演奏会演奏会のシーンを取り上げてみよう。主人公の有馬公生が演奏会でピアノを演奏しているのだが、シーンの途中から公生とピアノがステージ ではなく、水面上に置かれている映像へと変わる。ホールの様子は消えて、水平線の広がる水面上で公生が演奏している映像である。 この映像について、著者はこれをフィクションの世界の中で起きていることだと主張しています。 『フィクションは重なり合う』カスタマーレビュー「大事なところを「明らかだ」で済まされてしまった」 この点について、2つの応答の仕方がある。 『四月は君の嘘』の映像において、「水

-

哲学って何の役に立つんだよ

- 3 users

- anond.hatelabo.jp

- 学び

- 2022/11/26

新着記事

キーボードショートカット一覧

j次のブックマーク

k前のブックマーク

lあとで読む

eコメント一覧を開く

oページを開く