アーティストにとってサブスクは地獄の入り口か?──ストリーミングが変えた音楽産業

川本真琴の訴え

(「川本真琴 on Twitter」2022年9月20日)

先日投稿された、シンガーソングライター・川本真琴のツイートが波紋を呼んでいる。「サブスク」とは、Apple MusicやSpotify、LINE MUSICなど定額制の音楽ストリーミングサービスのことだ。

それはこの2日前のシンガーソングライター・七尾旅人のツイートを受けてのものだと思われる。七尾は「もし生き残らせたい『推しミュージシャン』が居たら、コスト回収率の高いCDを一応買ってあげて(略)」と呼びかけていた。

つまり、ここ5年ほど日本でも生じてきたCDからストリーミングへの移行によって、アーティストの経済的な問題が生じつつある──と、ふたりは暗に訴えた。

果たしてサブスクは“地獄の入り口”なのか?──現在の音楽状況を考えていこう。

成長し続けるグローバル音楽産業

まず確認しておくのは、世界の音楽状況だ。

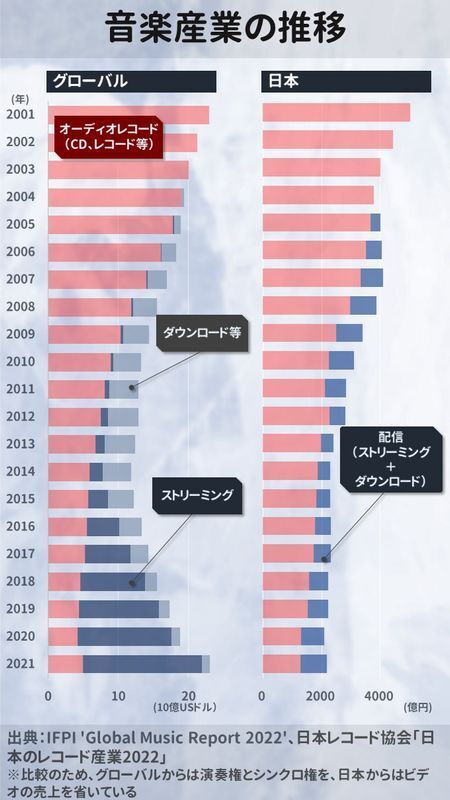

グローバル音楽産業は2014年を底に回復を続けている。売上ベースで見れば、2021年はストリーミングが65.3%、ダウンロード等が4.3%と、配信が全体の約7割を占める。一方、CDやレコードなどフィジカル(物理メディア)は19.3%(2021年)と、年々その割合は減っている(ただし昨年売上は増えた)。

全体としては、音楽メディアはほぼストリーミング(サブスク)にシフトしている。ストリーミングは2017年の段階でシェアのトップとなっており、翌2018年には全体の約半分を占めるようになった。これは5年ほど前からの状況だ。

だが、日本に目を移せば、そこにはまったくべつの光景が広がっている。

川本真琴の代表曲「桜」が大ヒットしたのは1998年だったが、この年をピークに音楽産業は下落傾向を続けている。2014年以降は2200億円前後で下げ止まっており、マーケットは最盛期の三分の一近くにまで落ち込んでいる。ただし、それでも音楽産業の規模は世界で2番目の水準だ。

両者を比較すると、成長傾向が続くグローバルに対し、日本は底を打ったまま横ばいが続いている。

CD依存を続けるのは日本だけ

そんな日本では、いまもCD売上への依存が続いている。配信とフィジカルを比較すれば、2021年はフィジカルが59.1%、対して配信は40.9%となった。ストリーミングの成長率は、2014年以降にグローバルでは年平均37.3%なのに対し、日本では同10.1%にとどまっている。極めて遅い。

一方CD(フィジカル)が音楽産業の過半数を占める国は、もはや日本くらいだ。たとえば、世界でもっともマーケットの大きいアメリカでは、配信が89%を占め、フィジカルは11%にしか過ぎない。しかもフィジカルでは、アナログレコードがCDの倍近く売れている(RIAA ’U.S. SALES DATABASE’)。日本に次ぐ産業規模のイギリスやドイツ、フランスでも、配信が概ね7割以上を占める。また、日本以外の上位4か国は、総じて音楽産業が急成長(回復)している。

ここまでをまとめると、以下となる。

・世界の音楽産業は右肩上がりだが、日本は下げ止まったまま

・世界の音楽産業の中心はストリーミングだが、日本だけCDが中心

つまり、日本の音楽産業だけがかなり異質な状況となっている。以上が現状のおさらいだ。

違法DLを打ち負かしたサブスク

ストリーミングサービスの浸透には、それなりの理由もある。

2014年頃まで、世界の音楽産業はNapsterなどのファイル交換ソフトや違法ダウンロードによって大きなダメージを受け続けていた。ストリーミングサービスは、それを克服するために生み出された。

実際その安価な定額料金と利便性によって、違法な音楽聴取に打ち勝ちつつある。たとえCDよりも単価が低くても、無料で違法にやり取りされるよりはずっといい──世界の音楽業界はそう判断した。こうした過去を振り返れば、サブスクは地獄の入り口ではなく、間違いなく地獄の出口だった。

結果、世界ではストリーミングにシフトして音楽産業が成長している。ならば、日本もストリーミングにシフトすればいい──論理的にはそうなる。

現実的にも、CDがむかしのように売れる時代に戻ることはない。CDのデジタル音源は、ダウンロード販売やストリーミングで代替可能だからだ(むしろ最近ストリーミングサービスは、CDよりも高音質のハイレゾ音源を売りにし始めた)。インターネットがなくならない以上、音楽がCDで流通する時代に逆行することは考えにくい。

ライブ市場の活性化

2010年代以降、日本ではCD売上の減少をカバーする策をさまざまに講じてきた。

ひとつは、ライブ・コンサートの活性化だ。高度成長期、日本は公共施設を全国すみずみに建設することで地域経済を活性化してきた。「ハコモノ行政」と呼ばれる公共事業だ。これによって、日本ではコンサート施設が地方でも充実している。

ライブはそのアドヴァンテージを使ったものだ。2010年に1600億円だったライブ市場は、2019年には4237億円にまで拡大した。2.7倍もの成長だ。CDが売れず配信にも積極的ではないなか、日本の音楽産業はライブに活路を見出していた。

が、そこで生じたのが新型コロナウイルスのパンデミックだ。2020年は前年比マイナス82%となり、2021年も2009年と同水準の1547億円にとどまった。

来年以降、2019年以前の正常な状況に戻ると思われるが、その間の3年で失われたライブ文化がどの程度回復するかはまだわからない。たとえばプロ野球では今シーズは入場制限のない有観客開催を続けているが、2019年の8割程度にまでしか回復していない。以前は常に満員だった巨人や広島の主催試合でも、空席が目立つのが実状だ。

破綻した「AKB商法」

もうひとつのCD売上の減少を回避する策は、CDに音源以外の特典をつける方法だった。AKB48や乃木坂46など坂道グループでは、直接会える握手券を封入し、かつ音源やパッケージが異なるCDを販売して複数枚購入を促進した。これがいわゆる「AKB商法」だ。また握手券でなくても、複数パッケージのCD販売はジャニーズやK-POPなどアイドルを中心に一般化している。

だが、「AKB商法」も新型コロナの蔓延によって破綻した。握手会はオンラインのトーク会などで代替されているが、現状AKB48のシングル売上はコロナ前の三分の一以下の水準にまで落ちている(これはSKEやNMBなど他の48グループメンバーが、AKB48に参加しなくなったことも関係している)。握手会の再開も直接の接触があるため、当面先になると予想される。

以上のように、日本でストリーミングの浸透が遅れたのは、ライブに力を入れることでCD売上の減少を補填したことと、「AKB商法」などでCD販売の維持を目指したからだ(当のAKBや坂道グループは早い段階からストリーミングを解禁しているが)。だが、そこにパンデミックが生じて厳しい状況に陥った──それが日本の現状だ。

極めて低い再生単価

ここから本題に入る。

冒頭で引いた川本真琴のツイートのように、ストリーミングの再生単価はたしかに低い。サービス(やおそらく再生時間)によっても異なるが、1再生あたり0.2~1円程度だと言われている。1億回再生であれば、2000万~1億円といったあたりだ。そこから原盤権利者や著作権者などに分配されるので、アーティスト(実演者)に入っている額はさらに少なくなる。

これはイギリスでも問題となっている。競争市場局は、昨年ストリーミングサービスの調査を計画していると発表した('CMA plans probe into music streaming market'2021年10月19日)。アーティストが受け取る額があまりにも低いことが問題視されたためだ。

現状、たしかに再生単価は低い。だが、再生回数が増えればある程度問題は改善されることになる。よって、(あくまでも現状においてだが)そのソリューションのひとつは極めてシンプルで、日本のサブスクのユーザー数をもっと増やすことだ。欧米のストリーミング浸透率を踏まえれば、その母数は現在の倍にまで増える可能性がある。単純に考えれば、それで再生回数も倍に増える。

グローバル化した音楽市場

もうひとつのソリューションは、海外市場へのアプローチだ。ストリーミングの利点は、即座かつ簡便に世界中の音楽にアクセスできることにある。YouTubeとともに、ストリーミングは音楽市場を一気にグローバル化した。こうしたなかでは、国内だけにターゲットを絞る必要はまったくない。

だが、日本はそもそも国内市場が大きく、CDとライブでその市場を維持してきたためにあまり海外進出の向きが見られなかった。海外志向のアーティストは少なく、同時にプロダクションも海外展開の手法を知らないからである。また、そもそも内向きの展開ばかりしてきたために、J-POP自体がグローバルの流行とはかけ離れてしまった(「秋元康はインターネットの片隅で『鎖国』を叫ぶ──が、HYBEとSKY-HIは独自の道を突き進む」2022年4月30日)。

そうした日本とは極めて対照的なのが韓国──つまりK-POPだ。IT先進国であり、かつ映画やドラマなどのコンテンツでもグローバルで成功を収めてきた韓国について多くの説明は必要ないが、要はコンテンツを海外に売ることを当然と考えてきた。

それは国内マーケットが小さいこともあるが、インターネットが進展すれば、IP(知的財産)がグローバル産業になるとの想定があったからだ。日本の音楽産業に欠けていたのは、未来を構想するこの意識だ。

DXに成功したマンガ

少々寄り道となるが、ここで音楽以外のコンテンツ産業の現状も確認しておこう。そこには参考になることも多いからだ。

インターネットとデジタル化は、それまでアナログな方法でやり取りされてきたコンテンツ(情報)を簡便に流通させる手段だ。この四半世紀ほど、それは音楽に限らず情報を扱う産業で段階的に進んできた。具体的には、文章→画像→音楽(音声)→動画といった順番だ。

たとえばむかしなら文章(記事)は、雑誌や新聞など紙メディアだけで流通していた。しかし、段階的にそれはウェブに置き換わっている。いまやコンビニエンスストアの雑誌棚は縮小され、雑誌を置いてない店舗もあるほどだ。

書籍やマンガも電子版がかなり浸透している。なかでも画像コンテンツのマンガは、2019年にシェアが逆転し、2021年は売上の61%を電子版が占めている(出版科学研究所「コミック販売額」)。違法ダウンロードの問題や縦読みマンガ(ウェブトゥーン)への進出の遅れは見られるが、マンガのDX(デジタル・トランスフォーメーション)はいまのところ順調だ。

減衰する放送産業

動画では、Amazonプライム・ビデオやNetflixなどのOTT(配信サービス)の浸透によって、レンタルビデオ店が減り続けている。GEOはリユースショップ(古着や家電、IT機器)に活路を見出し、TSUTAYAは蔦屋書店として業態転換を積極化させている。

それよりも厳しいのは、放送会社だろう。とくにBS放送のWOWOWは、契約数が2018年9月の293万をピークに減り続けている。今年8月には260万となり、4年で33万契約も減った(WOWOW「2022年度 加入件数推移」)。

契約数がすでにNetflixの半分以下だと見られるWOWOWは、Amazonも含めたOTTの浸透を見越して早い段階でテニスを中心としたスポーツ中継に軸足を移した。しかしスポーツでも専門OTT・DAZNの浸透もあり、契約数を回復できていない。Paraviなど配信事業も始めており、放送事業から撤退する未来に進みつつある。

通信によって代替可能な放送には、今後も明るい兆しはない。WOWOWだけでなく、NHKも2023年度中にBSのチャンネルをひとつ削減することを予定している(NHK「NHK経営計画 2021-2023年度」)。イギリスの公共放送・BBCも、2034年を目標に放送からの離脱を予定しているように、放送は通信に置き換わる未来に徐々に進み始めている。

日本の宿痾「イノベーションのジレンマ」

音楽ストリーミングの浸透は、文章や動画コンテンツでも生じている避けられない流れだ。紙や放送がデジタル(通信)に置き換わるように、音楽もCDから配信へと変わっているだけだ。

そこで重要な点は、大切なのはコンテンツであってメディアではないことだ。より具体的には、記事や音楽やニュース・ドラマが大切なのであって、新聞・雑誌(紙媒体)やCDや放送ではない。音楽をはじめ日本でエンタテインメントのDXが遅れているのは、コンテンツとメディアが一体化して発展し、その産業構造が極めて完成されていたからだ。

だが、ストリーミング普及の遅延は、通信によってグローバル化したコンテンツ産業においては致命傷になりかねない。遅れてグローバルに乗り出しても、競争力を持てずに手遅れになる可能性がある。

こうした音楽産業の構造変化で連想するのは、自動車産業だ。テスラをはじめ、EV(電気自動車)が主流になりつつあるグローバルに対し、従来のガソリン車や水素自動車にこだわった日本のメーカーは大幅に遅れてしまった。昨年末にトヨタはやっとEVに注力することを発表したが、手遅れになるギリギリだったと感じる。

新たな技術による破壊的イノベーションが生じた際、それまでに成功していた企業ほど、従来のビジネスモデルにこだわって失敗する──クレイトン・クリステンセンは、それを「イノベーションのジレンマ」と呼んだ(1997年)。音楽に限らず20世紀に栄えた日本の各種産業は、このジレンマに陥って低迷し続けているように見える。まるで宿痾のごとく。

これまで筆者は繰り返しジャニーズやAKB商法の問題を指摘してきたが、それはこうした強い危機感からなる。K-POPを持ち上げたいからだとか、そんなサブカル島宇宙の象徴闘争など最初からどうでもいい。このまま産業構造の転換が遅れれば、極めて危険だからだ。

撤退戦におけるCDは藁

ストリーミングに話を戻せば、そこでは前述したようにアーティストの経済的な問題が確実に存在する。しかし、そのソリューションが死にゆくメディアであるCDへの依存であることは、非常にリスキーだ。その場しのぎにはなっても、CDは撤退戦において掴む藁でしかない。

では、どのような解決法があるのか?

そのひとつとして大きな期待をされているのが、NFT(非代替性トークン)だ。音楽に限らずアーティストの創作物などのデジタル資産に、固有の価値を付けるアイディアだ。デジタルコンテンツは劣化なくコピーが可能だが、ブロックチェーンで追跡可能にすることで、非代替的(固有)な価値が生じるというものだ。

そこで期待されているのはコンテンツ(デジタル資産)を投資対象にすることで、デジタル時代のコンテンツ経済を活性化させることにある。投資対象であることとはつまり、その価値が変動することを意味する。

たとえば、キャリアの浅いクリエイターが自らのコンテンツに投資を募り、その資金で制作活動を続けて後に大ヒットすれば、当初は安値だったデジタル資産の価値も上がるというスキームだ。

期待されるNFT

もちろん、NFTが上手くいくかどうかはまだわからない。絵画のような一点ものではなく、劣化のしないデジタルコンテンツに固有の価値がつくかどうかは未知数だ。個人的には、写真に絵画のような価値を持たせるオリジナルプリント(作者自身が認める大判の写真で、ナンバリングやサインがされている)の文化を連想するが、物理的な固有性もないために今後浸透するかどうは正直わからない。

ただ、現状では世界中のアーティストがNFTに大きな期待を寄せているのは間違いない。日本では、音楽家の坂本龍一が率先して「Merry Christmas Mr. Lawrence」のメロディーを分割して発売したことが話題となった。その後、小室哲哉やPerfume、ももいろクローバーZなどもNFT商品を発売している。

K-POPでは、BTSのHYBEが暗号資産取引所の運営会社と合弁会社を設立し、NCTなどのSMエンタテインメントもメタバースの会社と提携してNFT商品の発売を予定している。5年ほど前からK-POPではメタバースに注目し、aespaのようにデビューからアバターを発表している存在もいる。いまは、メタバースとNFTの結合によってさらに勢いが増しつつある状況だ。

繰り返すが、NFTがどれほど上手くいくかはわからない。だが、定着した後で参入しても市場でプレゼンスは見せられず、加えて遅延しただけ売上を逃すことになる。むしろ、現段階で中心的なプレイヤーとなってNFTの成功を目指しているのがK-POPのプロダクションだ。

タニマチから投資家へ

そしてNFTの発想は、ファンにCDの複数枚購入を促すようなビジネスモデルより健全でもある。CDの複数枚購入は投げ銭の域を出るものではなく、「信者ビジネス」とも揶揄されるようにファンの射幸心を利用した宗教活動のようですらある。

筆者がそれを強く危惧したのは、ずいぶん前にCDショップであるアイドルグループのファンを見かけたことだ。中学生くらいの女性だったが、特典かパッケージが異なる同じCDを3枚も購入していたと記憶する。こうした光景は、いまでも続いている。

もちろん買うのは自由だが、中学生にはかなり高い買い物だ。そして、もし20年後にそのグループが解散していたとき、彼女は音楽ファンでいてくれるだろうか──そう思った。

日本のファンビジネスは宗教やタニマチ的な性格を強め、若年者までも囲い込んでカネを吸い上げるビジネスモデルを構築してきた。BE:FIRSTをプロデュースするSKY-HI(日高光啓)も、それに疑義を投げかけNFTを好意的に捉えている(宮本恵理子「【独自】起業家・SKY-HIが考える、日本の音楽業界『再興のシナリオ』」、『DIAMOND SIGNAL』2022年1月4日)。

NFTが「信者ビジネス」よりも健全なのは、投げ銭ではなくコンテンツを資産として保有でき、不要になれば売却もできるからだ。もちろん価値が下落する可能性もあるが、CDのように二束三文にはならない。少なくとも、その場しのぎにしかならないCDに依存してゆっくり衰弱するよりも、未来の可能性はある。

タニマチから投資家へ──NFTは、ファンにもそうした転換を求めるアイディアだと言える。

ロングテールのリスク

最後にストリーミングの未来について触れておこう。筆者が現状よりも心配しているのは、実はこちらのほうだ。

ストリーミングサービスの多くは定額制(サブスク)で、Spotifyのように広告入りの無料利用が可能なサービスもある。再生単価は、「全収入を全再生回数で案分した単価をベースにして、各楽曲の再生回数に応じて分配している」と見られる(山崎潤一郎「AppleとSpotifyのストリーミング報酬比較で浮かび上がる、音楽コンテンツビジネスの次の戦略」、『ITmedia NEWS』2021年04月30日)。これは、音楽以外のあるIT系コンテンツサービスでも同じ方式なので、おそらく間違いない。

となると、現在はまだストリーミングのユーザー数は増える余地があり、前述したように現状の倍にまで拡大する可能性もある。そうすれば、再生単価は同じでも売上が増える可能性は高い。

だが定額制である以上、ストリーミングサービスが浸透しきったら頭打ちになる。実際、動画配信のNetflixはユーザー数に伸び悩みを見せ始めている。そこからは、サービスや料金体系を変えない限りは売上が増えにくくなる(Netflixが今年11月から欧米で広告付きの低額プランを始めると報道されているのはそのためだ)。

そのとき生じる可能性として挙げられるリスクは、音楽人気が細分化されてアーティストの収入がさらに減ることだ。

物理的な商品を扱う店では、上位20%の商品が総売上の80%を占める「パレートの法則」が生じるとされる。しかし、Eコマース(オンライン通販)で早くから指摘されていたのは、「ロングテールの法則」だ。Amazonのように物理的な店舗を持たなければ多くの在庫を確保できるので、販売数の少ないニッチな商品の総和が多くの割合を占める現象だ。グラフにすれば、恐竜のしっぽのように見えることから「ロングテールの法則」と名付けられた。

物理的な商品ではない音楽や動画のストリーミングサービスでは、ロングテールの法則がより生じやすい可能性がある。しかもストリーミングが浸透しきっても、コンテンツは一方的に増加し続けるので、人気が細分化されて個々のアーティストの収入が減る可能性もある。その逆に、ポピュラー音楽が流行文化である以上、新曲に人気が集中する状況は今後も続くのでそうならない可能性もある。

新曲のライバルは旧作

また、ストリーミングですでに生じつつある問題は、新曲の競争相手が過去作になることだ。エンタテインメント調査企業・Luminateは「新しい曲のシェアが縮小し続けている」と指摘している(『Gigazine』2022年8月27日)。

たしかにストリーミングは、国内/外だけでなく、新/旧曲のアクセス障壁もなくしたサービスだ。実際、これによって欧米や韓国で発掘されて世界的なブームとなったのは、80年代の日本のシティポップだ。

こうした状況は、現役や新規参入のアーティストのモチベーションを奪うことにもつながる。これに対するソリューションは、おそらく分配における歩率の差別化となる。つまり、旧作の歩率を下げ新曲の歩率を上げる方法だ。

コンテンツ(情報財)は、新しいものにより価値が置かれる傾向にある。たとえば動画配信以前の映画であれば、劇場→DVD販売・レンタル→地上波放送と、時間経過とともに他のメディア(ウィンドウ)で展開していく戦略だった。それと並行して、観賞者の料金も下がっていった。出版でも、ハードカバーの書籍は一定期間が経てば安い文庫版が出る。

ストリーミングで歩率における差別化はおそらく今後生じるだろうし、もしかしたらすでに行われているかもしれない。

現役アーティストの優遇は、音楽チャートでも行われている。アメリカのBillboardチャートでは、旧作のチャートインには複数の条件がある。「リカレント・ルール」と呼ばれるこの方式は、旧作のチャートインのハードルを上げることで、新たなヒット曲を生み出すための人為的な操作だ(「Billboard JAPAN Hot 100にリカレント・ルールは必要か?」、『“天”ブログ はてなブログ版』2020年1月18日)。

音楽業界のエコシステムを機能させるためには、経済的な旧作の処理だけでなく、文化的にいかに過去と距離を取るかということも肝要なのである。

特性かつ宿命の「限界費用ゼロ」

ここまで長くストリーミングについて考えてきたが、そもそも単価が下がるのは避けられないことでもある。それは、デジタル化によって限界費用がほとんどゼロになったからだ。デジタルコンテンツ=情報財が抱える問題は、まさにここに端を発している。

「限界費用」とは商品を1単位増やすときにかかるコストを指す。CDではプレスやパッケージの印刷・製本費、そして流通等の追加コストが必要だったが、配信ではそれがほぼゼロになった。

よって、制作段階では予算はもちろん必要だが、その後の追加費用は(宣伝などをしない限りは)ほとんどかからない。ただしそれは、違法コピーにもほとんど追加費用が発生しないことを意味する。

限界費用のゼロ化とそれによるリスクは、デジタルコンテンツの特性でもあり宿命でもある。定額制のストリーミングサービスは、なんとかしてそこに経済的価値を発生させる画期的なアイディアだった。

そして実際に音楽産業が回復し続けている以上、現状ではストリーミングに頼ることが最善策であると言える。さらにNFTのような新しいアイディアによって、サブスクリプションモデルの課題を超克しようとしている──それが筆者の現状認識だ。

よって、川本真琴や七尾旅人の訴えに筆者が回答するならば、以下となる。

1:ストリーミングのユーザー数の増加に期待

2:積極的な海外進出

3:NFTへ参入

それはおふたりの期待に沿うものではないかもしれないが、論理的にはこうなる。

- ■関連記事

- ジャニーズのジレンマ──Sexy Zoneの洗練されたシティポップはやはりストリーミング配信されない(2022年5月31日/『Yahoo!ニュース個人』)

- 秋元康はインターネットの片隅で「鎖国」を叫ぶ──が、HYBEとSKY-HIは独自の道を突き進む(2022年4月30日/『Yahoo!ニュース個人』)

- 「AKB商法」破綻後の“音楽をちゃんとやるAKB48”──LE SSERAFIMと競うグローバル時代(2022年4月29日/『Yahoo!ニュース個人』)

- 秋元康の“魔法”が解ける日に向けて──ラストアイドルの解散が示す「AKB商法」の終焉(2022年3月31日/『Yahoo!ニュース個人』)

- なぜマツケンはバイクに乗ったのか?──未来へのアイロニーとノスタルジー(2022年1月29日/『Yahoo!ニュース個人』)

- 沈没していく“地上波しぐさ”──高視聴率ドラマ『日本沈没─希望のひと─』が見せる絶望的な未来(2021年12月14日/『Yahoo!ニュース個人』)

- 1980年代の『紅白歌合戦』になにがあったのか──メディアの変化、そして歌謡曲からJ-POPへ(2021年12月7日/『Yahoo!ニュース個人』)

- ポストBTS時代を見据えたHYBEのグローバル戦略──大手J-POP企業の買収はあるのか?(2021年9月24日/『Yahoo!ニュース個人』)

- SMAP解散から5年──終焉に向かう「芸能界・20世紀レジーム」(2021年8月20日/『Yahoo!ニュース個人』)

- なぜジャニーズは海外市場を掴めない? BTSとの比較で分かった“日韓アイドル”の圧倒的格差──男性アイドルシーンの転換点 #2(2021年5月11日/『文春オンライン』)

- 紅白落選も必然だった…AKB48が急速に「オワコン化」してしまった4つの理由──AKB48はなぜ凋落したのか #1(2020年12月27日/『文春オンライン』)