小児科、産婦人科、精神科…医療施設の増減を確認してみる(2016年)

病院、診療所、有床と無床、言葉の意味とその動向

高齢化と共に需要が増える公共機関の一つが医療施設。昨今では少子化の原因の一つと評される産婦人科の減少と合わせ、その数の動向に注目が集まっている。その推移を厚生労働省の医療施設調査・病院報告の最新(2016年11月11日付発表、2015年分)、そして過去の公開値をもとに確認していく。

まずは医療施設の種類別における数の増減だが、それらの説明の際に登場する言葉の解説を一通りしておく。医療施設数の動向を示した次以降のグラフには、これらの用語が用いられている。

●病院

医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者20人以上の入院施設を有するものをいう。

●一般診療所

医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所(歯科医業のみは除く)であって、患者の入院施設を有しないもの又は患者19人以下の入院施設を有するものをいう。

●歯科診療所

歯科医師が歯科医業を行う場所であって、患者の入院施設を有しないもの又は患者19人以下の入院施設を有するものをいう。

●「有床」と「無床」

1床でもベッド(病床)を有する診療所は「有床診療所」。入院施設を持たずに診療のみを行う診療所は「無床診療所」。

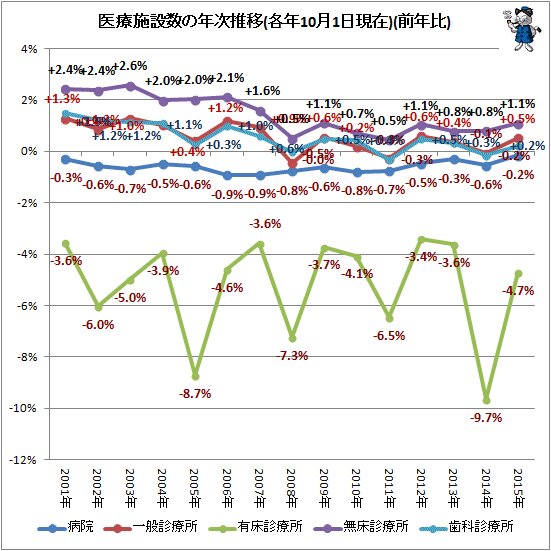

最初は医療施設数の推移。前年比のグラフでは「有床診療所」の変動幅が大きいため他の動向が見えにくくなることから、それを除いたものも併記する。

「歯科診療所」、いわゆる歯医者さんは一般の印象通り、数が多い。「歯医者が過剰」との話はよく耳にするが、都心部など人口密集地帯で「歯医者」とキーワードを入力して地図検索をすると、目を疑うばかりの数が表示される。全国で7万件近く、一般病院数の約8倍に達している実態には、その多さを再認識させられる。

一方、病院数の数は漸減。この数年に限っても、前年比はマイナス値を維持している。診療所の数そのものも2008年以降はマイナス圏に振れる年も見受けられるようになり(直近の2015年は前年比でプラス0.5%と3年ぶりに前年比プラスを計上したが)、さらに中味を見ると無床診療所の割合は増加、入院が可能な有床診療所は減少の一途をたどっている。人口の漸減、医療技術の進歩で入院日が短くなる(入院の必要の無い手術も増えている)のと共に、診察と処方せんを書いてもらうのがメインとなる、高齢者を筆頭とした通院患者が増えたことなど、状況・需給の変化に沿った動きといえる。

精神科は増え、産婦人科や小児科は減る

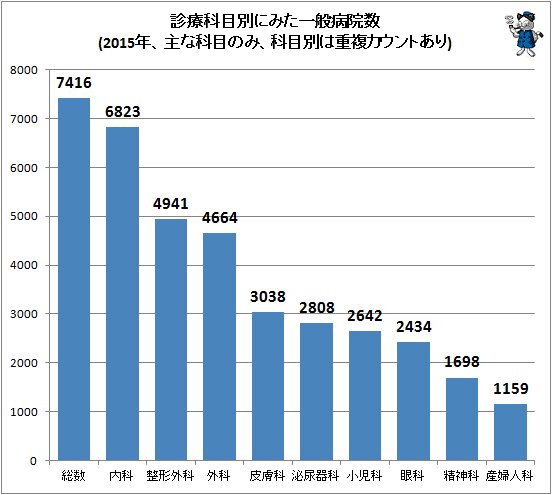

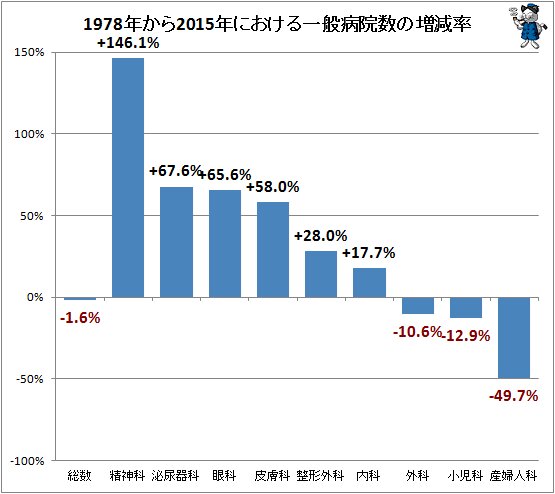

続いて一般病院における診療科目数の変移。これは重複した値となっている。例えば小児科・産婦人科を兼ねる病院があれば、それぞれの診療科で1つずつ数えている。今回は直近2015年分の主要な科数のグラフに加え、取得可能なデータの上で一番古い1978年の値を基準値の1.00とした時の変移の折れ線グラフ、同じく40余年近くに渡る変化によって生じた変化率を元にしたグラフを生成した。

主要診療科ではあるが、大よそ1990年、バブルの終わりごろまでは増加を示していたものの、それ以降は整形外科や内科、小児科、外科は漸減、皮膚科や眼科、泌尿器科は横ばい。

それらの動きとは別に目立つのが精神科の動き。まるで他の診療科目とは別モノであるかのような動きをしている。元々日本には少なかった科目であることに加え、需要の増加に伴い供給数も増加している実情に合わせたものと考えられる。ちなみに具体数は2015年時点で1698。産婦人科の1159よりは多いが、眼科(2434)や小児科(2642)などと比べれば少ない。

子供と深いかかわりのある診療科の小児科や産婦人科は、子供の数そのものや医師数同様、病院の診療科目としても減少の一途をたどっているのが分かる。特に産婦人科は他の診療科目よりも以前から漸減の動きを見せていたが、1990年代後半から減少が加速化、今世紀に入って減少スピードは穏やかになったものの、持ち直しの気配は無く、数は減り続けている。減少幅はこの40年近くでほぼ5割、つまり半減しており、確実に少子化のスピードを上回っている。

この動向から、出産予定の人が、産婦人科の予約を取るのに難儀する話は冗談でも何でもないことが、あらためて認識できる。いわゆる「懐妊が分かった時点で出産の予約をしないと間に合わない」といった落語のような話が、世間一般の常識になる状況である。

少子化問題では、産婦人科の減少問題をいかに解決していくかも重要な要素となる。「出産できる環境が無いから子供はあきらめよう」との考えは、経済的な問題以外に医療面でも大きな要因となる。医療現場の責任と保護の観点も合わせ、人口や潜在患者数の減少具合以上に加速した減り方を見せる診療科への対応は、社会福祉の観点でも重要な課題として挙げられよう。

■関連記事: