「日報や稟議書など、無駄な作文をさせていませんか?」

そう語るのは、これまでに400以上の企業や自治体等で組織変革の支援をしてきた沢渡あまねさん。その活動のなかで、「人が辞めていく職場」に共通する時代遅れな文化や慣習があると気づきました。

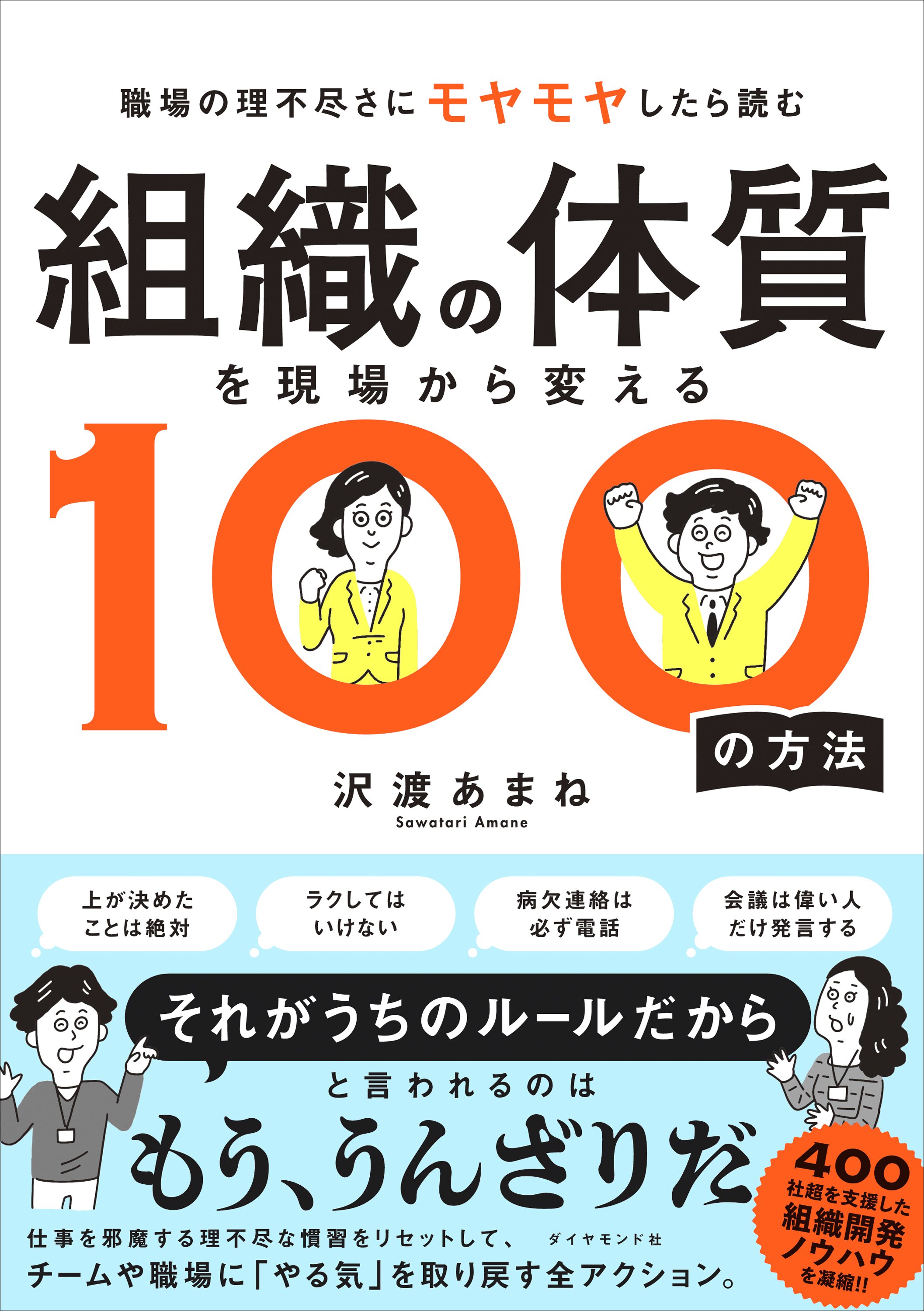

それを指摘したのが、書籍『組織の体質を現場から変える100の方法』。社員、取引先、お客様をうんざりさせる「時代遅れな文化」を指摘し、現場から変えていく具体策を紹介。「まさにうちの会社のことだ!!」「すぐに実践してみます!」と、とくに現場リーダー層を中心に多数の反響があり話題に。この記事では、本書より一部を抜粋・編集し、「人が辞めたくなる組織の特徴」を紹介します。

日報や稟議書など、作文させられていないか?(イラスト:ナカオテッペイ)

日報や稟議書など、作文させられていないか?(イラスト:ナカオテッペイ)

作文に手間と時間をかける組織

作文行為が多いかどうか。ここにも組織ごとの違いが表れる。

たとえば、あなたの組織には日報を書く習慣があるだろうか。

日報は日常的な作文行為の代表である。日報そのものには組織内のコミュニケーションを活性化させるメリットがある。マネージャーとメンバー、あるいはメンバー同士、お互いどんな仕事をしているのかを知る。気づきを促し、共有する習慣を身につける。論理的思考を向上させるトレーニングの意味もあるだろう。

一方で、作文に時間をかけすぎて、本来の業務をする時間や集中力を奪うのは問題である。

日報を書くための残業が恒常化していたり、残業をつけるのに気がひけてサービス残業が常態となっている組織も見かける。

「当社はフレックスタイム制を導入しているから問題なし」とか、そういうことではない。時短勤務や週3日勤務の人などは、それだけ本来の業務に使える時間が削られる。

その時間、もっと他のことに使えるのでは?

中には日報を書き終わるまで帰れない、挙句の果てには日報を書かずに帰ったメンバーを管理職が猛烈に叱責するなど独裁国家さながらの運用をしている組織もあり、さすがにどうかと思うのである。

運送事業者における運行日報など、法令で作成や保管を義務付けられているものはさておき、そうでない日報の提出にそこまで目くじらを立てる意味がどこにあるのだろう。

20名~30名程度の小さな組織ならさておき、100名、200名規模になっても日報の慣習を続けている組織もあるから驚きだ。おそらくマネージャーも全員の日報を見ることはできないし、仮に見るとしても相当の労力と時間を消費する。その気力と体力は他のことに使ったほうがいい。

いかに労力を減らすかばかり考えるようになる

報告書や稟議書の類も然りである。

細かな言い回しや誤字脱字、あるいはいわゆる「てにをは」をマネージャーや決裁担当者から指摘され、差し戻しされる。

とりわけ研究者など、専門能力が高い人が作文行為で削られる様子は見るに堪えない。

やがて「下手なことを書くとツッコミが入る」「余計な提案はしないでおこう」「毎日、定型文でいいや」と、適切に報告するよりも、労力を減らすことに思考が切り替わる。

これでは本来の役割を果たせていないし、主体性を損ない隠蔽体質をも醸成しかねない。

ダイバーシティ&インクルージョンの観点でも、日報を毎日必ず書かせる必要が本当にあるのか見直したい。仕事の目的、組織の規模感、職種の特性などを勘案し、やり方を改めよう。

(本稿は、書籍『組織の体質を現場から変える100の方法』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。書籍では、「無駄な作文作業」を減らすための具体的な方法も紹介しています)