- TOP|会社設立

- ›

- 会社設立メディア

株式会社設立の流れを解説!基本手順を押さえてスムーズな手続きを

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。

近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)

1977年生まれ、奈良県奈良市出身。

起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori

YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】

書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

この記事でわかること

- 株式会社設立までの流れ

- 会社を立ち上げた後に必要な手続き

- 株式会社を作るメリット

- 会社設立の失敗事例と注意点

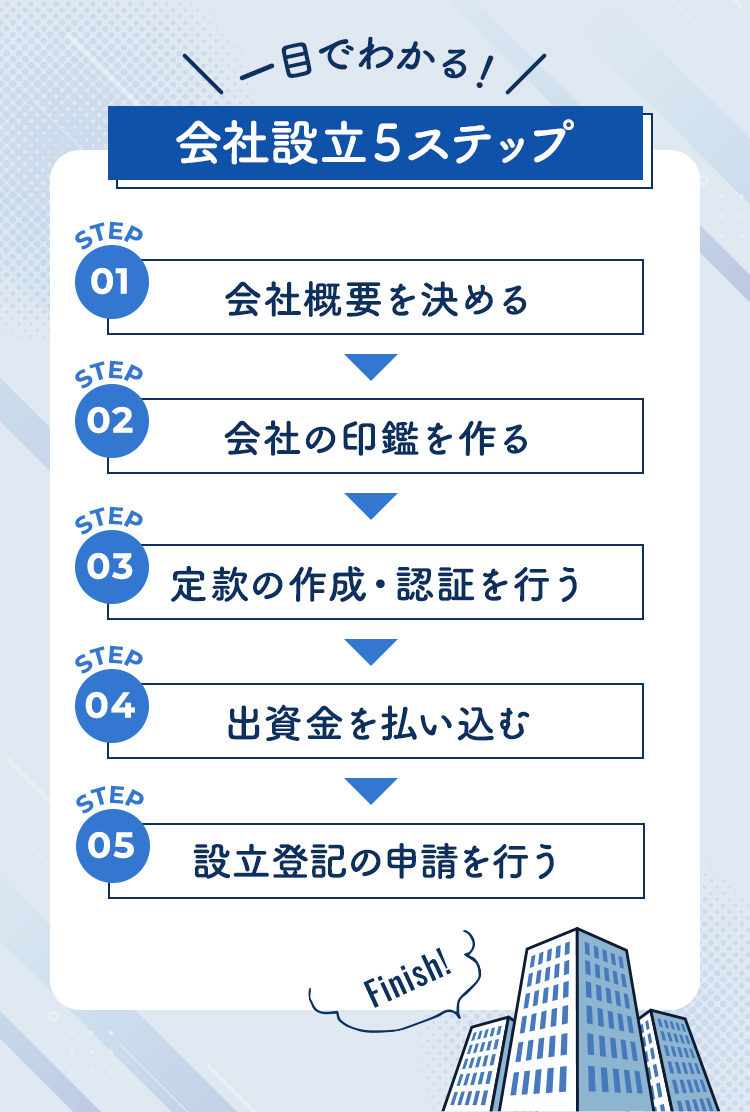

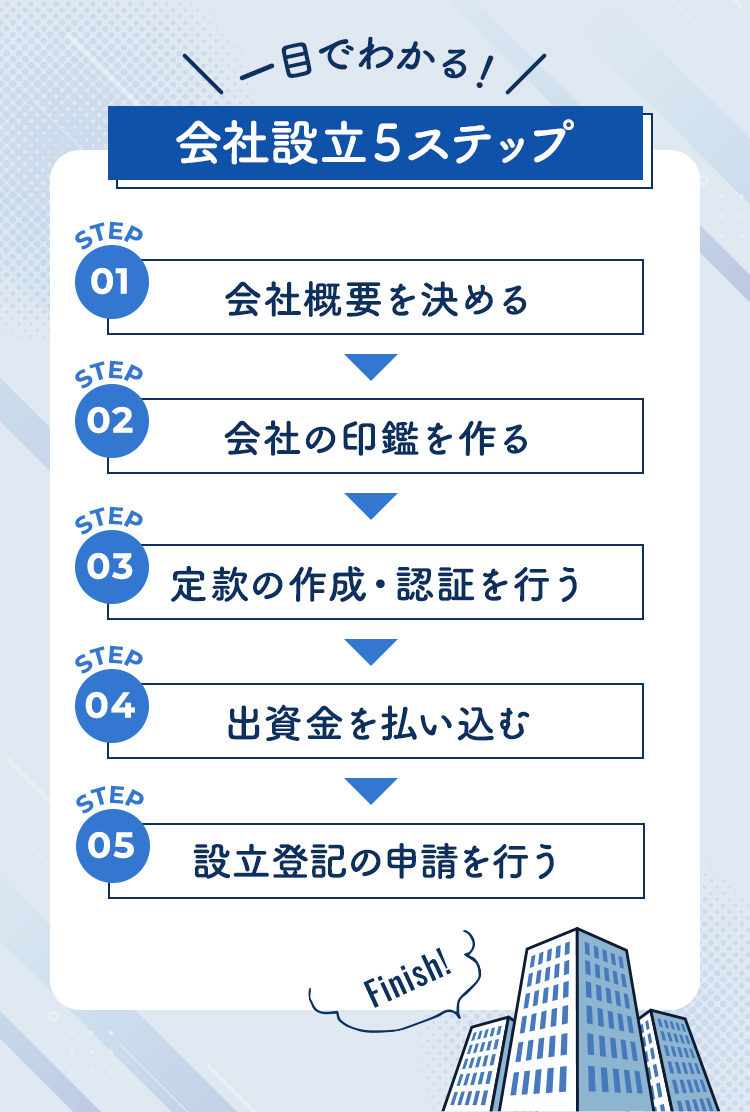

会社設立までの流れは、会社名や事業目的などの基本事項を決めることに始まり、設立登記を完了させることでゴールとなります。株式会社を作る手順は、以下の5ステップです。

株式会社設立の流れ

- 1. 会社概要を決める

- 2. 法人印(会社の印鑑)を作成する

- 3. 定款の作成・認証を行う

- 4. 出資金(資本金)を払い込む

- 5. 設立登記の申請を行う

「会社を設立したいけど、何から始めればいい?」「手続きが複雑そうで不安…」そんな悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか?

この記事では、会社設立の専門家である税理士が、株式会社設立の流れを5つのステップに分けて丁寧に解説します。費用や期間の目安、必要書類リストはもちろん、豊富な実務経験に基づいた注意点や失敗事例も紹介します。

さらに、会社設立後の手続きや、株式会社設立のメリットも詳しく説明。この記事を読めば、会社設立の全体像を把握し、スムーズに手続きを進められるようになります。ぜひ、参考にしてください。

会社設立は法人設立とほぼ同じ意味

「会社設立」と「法人設立」は似た言葉ですが、厳密には「法人設立」の中に「会社設立」が含まれます。法人には、株式会社、合同会社、NPO法人などさまざまな種類があり、会社はそのうちの一つです。しかし、一般的に「会社設立」と言えば「株式会社」または「合同会社」の設立を指すことが多いです。

実際、新しく作られる法人の90%以上は「会社」であり、そのなかでは株式会社の設立が7割以上を占めます(2番目に多いのは合同会社の設立です)。ここでは、設立件数が最も多い株式会社に焦点をしぼって会社の作り方をまとめていきます。

参考:2023年の「新設法人」 過去最多の15万3,405社、宿泊業は1.4倍|東京商工リサーチ

会社設立までの流れは5ステップだけでOK!

年齢15歳以上や人数1名以上など、株式会社を作るための要件はいくつかあります。とはいえ、会社を作ることに特別な資格は不要です。上図のとおり、株式会社の設立は5ステップだけで完了します。以下では、会社設立までの流れを詳しく見ていきましょう。

1.会社概要を決める

最初にやるべきことは、会社の基本事項の決定です。これらは、会社の事業内容や方向性を決める重要な要素です。以下のような情報を整理して会社概要を決めていきます。これら以外にも会社設立時に決めることは多くありますが、まずはここでピックアップした項目をしっかり固めていきましょう。

- 商号(会社名)

- 事業目的

- 本店所在地

- 出資者と資本金

- 設立日

- 事業年度

- 役員の構成

商号(会社名)

商号(会社名)は、会社のイメージを左右する重要な項目です。事業内容に合う言葉を使ってみたり特別な意味を持たせるなど、決め方はさまざまですが、以下のようなルールがあります。

- 必ず会社の種類(株式会社など)を前か後ろに入れる

- 使用できない文字や記号がある など

ある程度は自由に決められる会社名ですが、一定のルールがある点には注意しなければなりません。会社名の決め方には細かい制約があります。NGワードに気をつけて慎重に決めましょう。

事業目的

事業目的は、これから取り組むビジネスの業種や内容を意味します。ステップ3で定款(ていかん)という書類を作るときにも重要になる項目です。将来的に行う可能性のある事業も含めて、できるだけ具体的に記載しましょう。

たとえば不動産関連業の会社を設立する場合、次のような事業目的が考えられます。

- 不動産の売買、仲介、斡旋、賃貸及び管理

- 不動産鑑定業及び不動産に関するコンサルティング

- オフィスビル、マンション、アパート等不動産の管理、賃貸、売買、仲介並びにコンサルティング

とくに許認可(国や自治体から事業実施を認めてもらう手続き)が必要な業種で会社を作る場合、定款の「目的」欄には決まった文言を記載しなければなりません。飲食業や建設業などが、許認可を取るべき業種の一例です。事業目的の一覧などをうまく使いつつ、起業したいビジネスの内容を言語化する必要があります。

本店所在地

本店所在地とは会社の住所のことで、会社名や事業目的と同様、定款に必ず記載すべき項目の1つです。必ずしも賃貸オフィスである必要はなく、バーチャルオフィスや自宅の住所を本店所在地とすることもできます。

もちろん設立後に会社の住所が変わることは珍しくありません。ただ、本店所在地の変更には多くの手続きや費用がともないます。想定外の手続きや出費を避けるためにも、設立時の本店所在地には長期的に利用できる場所を選んでおくと安心です。

出資者と資本金

資本金は、事業の元手となる軍資金ともいえるお金です。株式会社の設立では、この資本金の額を決定したうえで1株あたりの価格を定めます(1株の価格は1万円または5万円が一般的です)。出資者が複数名いる場合、引き受ける株数に応じた金額をそれぞれが出資することになります。

- 資本金の額を決定する

- 1株あたりの価格を決める

→ 発行する株数が決まる - 出資者が引き受ける株の割合を決める

- それぞれの株数に応じて出資する

会社設立時の資本金の額は1円以上から認められます。ただ、資本金の額はステップ5に登場する「登記すべき事項」にあたり、いずれは誰もが見れるようになる会社情報です。取引先や金融機関からの信用面を考慮すると、資本金を極端に少ない額にすることはおすすめできません。

たとえば、株式会社の設立登記には最低でも15万円の登録免許税がかかり、その他にも定款認証費用など諸経費がかかります。そのため、登記費用など設立にかかる諸経費を賄えるくらいの資本金額を設定しておくとよいでしょう。

出資者は、設立手続きが完了したのち株主となります。会社設立の企画や手続きを行う人を「発起人」といいますが、発起人1名で会社を作る場合、その人がすべての株を引き受けて出資金を払い、発起人=株主となります。株主は会社の意思決定に大きく関わるため、出資者が複数名いるケースでは株主の持株比率をよく検討しなければなりません。

設立日

会社の設立日は、後述する設立登記の申請日になります。登記を申請できるのは法務局の業務取扱時間内に限られるため、土日祝日や年末年始(12月29日~1月3日)を設立日にすることはできません。逆にいうと、これら以外の日はいつでも設立日にすることが可能です。

注意点として、本店所在地の管轄外の法務局に誤って申請したり、登記の必要書類に大きな不備があると、申請をやり直すことになって設立日が予定より遅れてしまう可能性があります。節税に有利な日や縁起の良い日など、会社設立日にこだわりたい人は要注意です。

事業年度

事業年度は、会計年度とも呼ばれ、会社の損益や資産状況をまとめるため(=決算のため)に設定される期間のことです。事業年度は自由に設定できますが、とくに重要なポイントは決算日をいつにするかになります。

たとえば、決算日が繁忙期と重なってしまうと、通常業務の忙しさに決算業務が加わるため多忙を極めることになるでしょう。また、設立日から近い日を決算日にしてしまうと、消費税の免税期間(最長で設立2期目まで)が短くなるというデメリットがあります。事業年度を決めるポイントは他にもあるため、いろいろな角度から考えてみてください。

役員の構成

役員とは、会社経営における重要な意思決定、運営上の管理監督などを行う人のことです。「取締役」や監査役などがその例で、会社設立時には役員の構成(誰がどのポジションに就き、どのような内部機関を作るか)を固める必要があります。

3名以上の取締役からなる「取締役会」を設置しないのであれば、役員(取締役)一人だけでも会社設立は可能です。この場合、その一人が発起人であり株主であり取締役でもあるという状態になります。なお、取締役会を設置する場合には、取締役だけでなく監査役も必要です(会社法 第327条2項)。

2.法人印(会社の印鑑)を作成する

会社設立の2つ目のステップは、法人印(会社の印鑑)の作成です。会社名が決まったら、専門の業者に会社のハンコを作ってもらいましょう。

代表的な法人印は、以下の3種類です。とくに「会社代表者印」は会社の実印にあたる重要な印鑑です。登記申請書類に押印したり、法務局に届け出て登録したりする必要があります。会社設立後にも、取引先との契約書や法人名義の申込書などの押印に使用します。

- 会社代表者印:会社設立登記や重要な契約で使用する、最も重要な印鑑

- 銀行印:銀行口座開設や手形・小切手の発行などに使用する印鑑

- 角印:請求書や領収書などに使用する社印

「銀行印」は、小切手や手形に押印するときや会社名義の口座を開設するときなどに使うハンコです。「角印」は主に日常業務用の印鑑で、請求書や領収書に判を押すときに使用します。法人印を作る際には、これらと会社代表者印をあわせた3点セットで業者に依頼するとスムーズです。

このほか、よく作成される印鑑に「ゴム印」もあります。ゴム印は「住所印」とも呼ばれ、会社名のほか、住所や電話番号なども刻印された印鑑です。納品書や封筒などへの押印で重宝され、会社設立完了までに作ってしまう人が多く見られます。

3.定款の作成・認証を行う

会社設立へのステップ3は「定款(ていかん)」の作成・認証です。定款とは会社の基本ルールをまとめた書類のことで、会社設立時に必ず作成しなければなりません。株式会社を立ち上げる場合、定款の内容などを公証役場でチェックしてもらう定款認証の手続きも必須です。以下では、定款の作成と認証についてまとめます。

会社の基本ルールを定款にまとめる

定款は「会社の憲法」とも呼ばれる重要書類ですが、その書き方には厳格な決まりはありません。日本公証人連合会の見本を参考にしたり、弊社の「定款自動作成システム」に必要事項を入力したりすれば、書式の大枠はすぐに完成します。

参考:定款等記載例(Examples of Articles of Incorporation etc) | 日本公証人連合会

一方、定款の内容については慎重な検討が必要です。定款には、記入していないと定款自体が無効になる「絶対的記載事項」や、定款に書かなければ効力を持たない「相対的記載事項」などの重要項目があります(その他の項目は任意的記載事項といいます)。下表は、定款の記載事項の一例です。

| 絶対的記載事項 | 相対的記載事項 | 任意的記載事項 |

|---|---|---|

| ・商号 ・事業目的 ・本店所在地 ・設立時の出資額またはその最低額 ・発起人の氏名と住所 | ・株式の譲渡制限 ・現物出資する財産 ・株主名簿管理人 ・取締役の任期 ・取締役会の設置 など | ・事業年度 ・公告の方法 ・株券の再発行 ・定時株主総会の招集時期 ・取締役の員数 など |

ざっと見ただけでも、考えることが多くて大変そうです。ただ、書き方には一定のパターンがあり、重要な記載事項はステップ1でも検討しています。必要な決まりを見極め、記載例を参考に書いていけば定款は自分で作成可能です。そもそも、どの項目を盛り込めばいいのかわからない場合には「行政書士」や「司法書士」などに相談するのもよいでしょう。

なお、定款の作成には収入印紙代4万円がかかります。収入印紙とは、印紙税を納付するために貼る紙片のことです。ただし、紙の定款ではなく電子定款(PDF化された電子文書の定款)を作る場合には、収入印紙代は不要になります。

公証役場で定款の認証を受ける

株式会社の設立では、作成した定款の内容を公証役場でチェックしてもらう定款認証の手続きが必須です。公証役場は、公証人(豊富な法務経験を持つ一種の公務員)が業務を行っている事務所のことで、全国に約300カ所あります。

定款認証の手続きの流れは以下のとおりです。公証役場で手続きをする前に、あらかじめメールやFAXなどで定款の原案を送って公証人の事前チェックを受ける段階がある点には注意しましょう。認証では「定款の内容や体裁に問題がないか」のほか、定款どおりの会社を作って活動する意思や発起人としての責任の認識なども確認されます。

- 定款の原案を事前にチェックしてもらう

- 管轄の公証役場に予約の連絡をする

- 定款認証を受ける

定款認証の必要書類は、下表のとおりです。「実質的支配者となるべき者の申告書」については、公証人による事前チェックの段階で定款案とともに提出します。

| 書類名 | 概要・備考 |

|---|---|

| 定款 | 印刷・製本した3部を提出。 |

| 印鑑証明書 | 押された印鑑が実印であることを証明する書類。発起人全員分(発行から3カ月以内)が必要。 |

| 実質的支配者となるべき者の申告書 | 経営を実質的に支配できる人が暴力団などの反社会的組織と無関係であることを申告する書類。 |

| 委任状 | 代理人が手続きする場合に必要な書類。 |

定款認証には手数料がかかり、その金額は1万5,000~5万円です。認証手数料は資本金の額などによって変わります(2024年12月から下限が「3万円→1万5,000円」に改定されました)。このほかの定款認証の費用として、謄本(登記申請で必要になる定款のコピー)の交付手数料もあります。金額は2,000円前後が一般的です。

参考:公証人手数料令の一部を改正する政令の公布について | 日本公証人連合会

なお、電子定款の認証では、法務省が提供するオンライン申請システムや独自の申請用ソフトを使う関係で、手続きの流れが上記とは変わってきます。必要書類についても「紙の定款の提出は1部で問題ない」などの違いがあります。電子定款の作成を考えている人は注意してください。

参考:登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと

4.出資金(資本金)を払い込む

定款認証を終えたら、出資金(資本金)の払込みを行います。払い込む金額は定款に記載した資本金額です。この段階ではまだ会社名義の口座が作れないため、出資金は発起人の個人口座に払い込むことになります。

払込みが完了したら、登記申請時に提出する払込証明書の添付資料として通帳のコピーが必要になります。コピーするのは、表紙と1ページ目(口座情報の部分)、出資金の振込明細がわかるページの3カ所です。ネット銀行の場合、これらの情報がわかるスクリーンショットでも問題ありません。

5.設立登記の申請を行う

ステップ4までを終えたら、いよいよ設立登記です。会社住所を管轄する法務局で商業・法人登記の申請を行います。書類に大きな不備がなく、法務局の繁忙期でもなければ、申請から完了までの期間は1週間ほどです(繁忙期は3~4月頃で、登記完了には10営業日ほどかかります)。手続きが無事完了したら、登記申請日が会社設立日となります。

設立登記にあたって提出する書類は下表のとおりです。必要な書類とその枚数は、定款の記載内容や設立時の人数、取締役会の有無などによって変わってきます。ひと口に「株式会社の設立」と言っても、個々の状況に合った書類作成が求められるわけです。

| 書類名 | 概要・備考 |

|---|---|

| 株式会社設立登記申請書 | 商号や本店所在地、資本金の額などを記入する書類。申請書の様式は、法務省のWebページ「商業・法人登記の申請書様式」からダウンロードできる。 |

| 収入印紙貼付台紙 | 登録免許税を納めるときに使用するA4サイズの台紙。登録免許税は収入印紙で納付するため、税額に応じた収入印紙を貼り付ける台紙を用意する。 |

| 定款 | 認証を受けた定款の謄本を1部用意する。 |

| 発起人決定書(発起人の同意書) | 設立時の役員や本店所在地、資本金の額などに対する発起人の同意を証明する書類。定款に記載がある場合は不要。 |

| 就任承諾書 | 代表取締役や取締役、監査役に就任したことへの承諾を証明する書類。 |

| 印鑑証明書 | 取締役が複数人いる場合、全員分が必要(取締役会を設置しているなら代表取締役の分のみ)。有効期限は発行から3カ月。 |

| 払込証明書(払込みを証する書面) | 出資金の全額が所定の銀行口座に払い込まれていることを証明する書類。通帳のコピーを添付する。 |

| 印鑑届書 | 会社代表者印を法務局に登録するための書類。設立登記に必須の書類ではないが、一般的には登記申請書類とともに提出する。 |

| 印鑑カード交付申請書 | 印鑑カードを発行するための書類。交付された印鑑カードは、会社代表者印の印鑑証明書を取得するときに提示する。 |

| 登記すべき事項を記録した別紙または電磁的記録媒体 | 商号や本店、公告の方法などの「登記すべき事項」をまとめた資料。書面のほか、CD-RやDVD-Rといった電磁的記録媒体でも提出できる。 |

なお、株式会社の設立登記では15万円以上の費用がかかります。これは上表の「収入印紙貼付台紙」を使って納付する「登録免許税」の最低額が15万円だからです。資本金の0.7%が15万円を超えた場合、その金額が登録免許税の納付額になります。

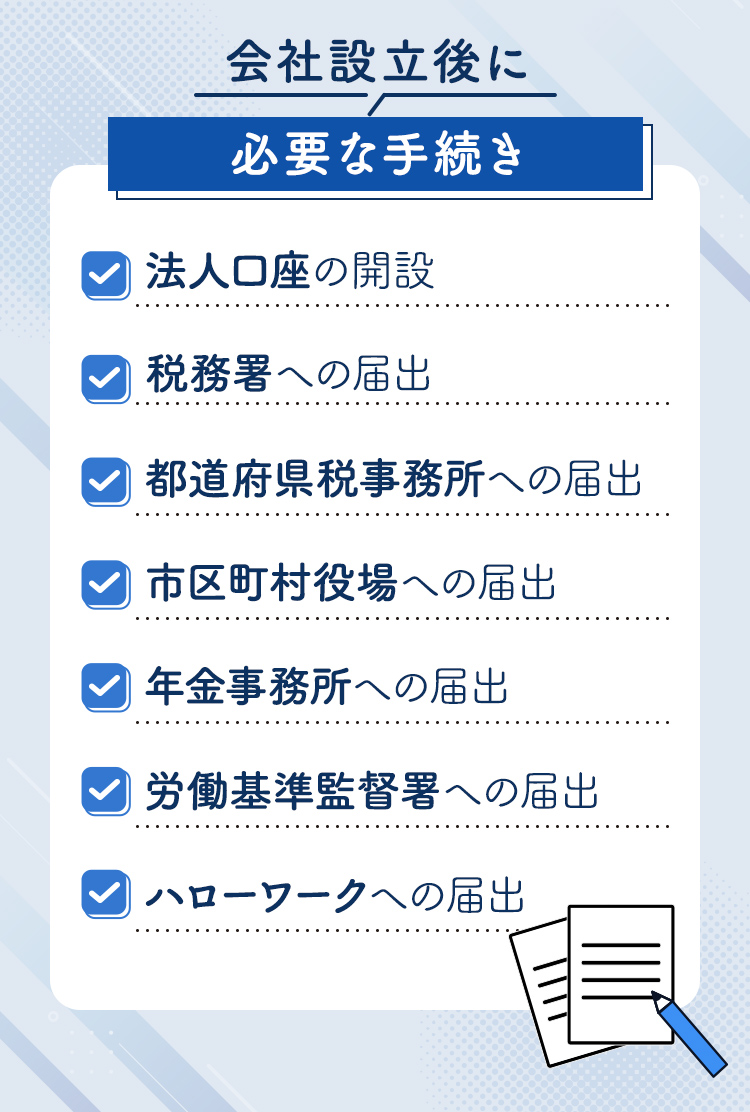

会社設立後にも必要な手続きがある!

登記が終わったら会社設立は完了です。ただ、完了とは言っても、設立直後にやるべきことも多くあります。代表的な設立後の手続きは上図のとおりです。とくに届出関係には期限もあるため早めに動く必要があります。以下では、それぞれの手続きについて解説します。

法人口座(会社名義の口座)の開設

会社設立が完了したら、法人口座(会社名義の普通預金口座)を開設しましょう。取引先とのお金のやり取りや公共料金の引き落とし、社会保険料の支払いなど、会社設立後に預金口座が必要になる場面は何度も到来します。

法人口座を開設するには、所定の書類を準備して審査を受けなければなりません。審査は個人の口座開設よりも厳しく、開設までには2週間~1カ月ほどの時間がかかるケースがあります。金融機関によって必要書類は異なりますが、以下のような書類を提出するのが一般的です。

- 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)

- 会社代表者印の印鑑証明書

- 代表者の本人確認書類(運転免許証など)

「履歴事項全部証明書」は「登記事項証明書」や「登記簿謄本」とも呼ばれます。会社代表者印の印鑑証明書と同様、設立登記が完了したら取得できるようになる書類です。代表者の本人確認書類としては、免許証や個人番号カードなどの公的証明書が求められます。

税務署への届出

会社を設立したら、管轄の税務署に届出を行います。代表的な提出書類とその概要は下表のとおりです。

| 書類名 | 概要・備考 |

|---|---|

| 法人設立届出書 | 会社を設立したことを税務署に報告する書類。定款のコピーなどの添付書類とともに設立日から2カ月以内に提出する。 |

| 青色申告の承認申請書 | 税制優遇を受けられる「青色申告」の申請書類。設立日から3カ月以内(最初の事業年度末のほうが早い場合はその日まで)に提出する。 |

| 給与支払事務所等の開設届出書 | 給与の支払い開始により源泉徴収義務者になることを届け出る書類。期限は設立日から1カ月以内で、社長一人の会社でも提出が必要。 |

| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 毎月必要な源泉所得税の納付を年2回にまとめて行うことを申請する書類。従業員10人未満の会社が対象。明確な期限はないが、設立後すみやかに提出する。 |

このほか、物品を取り扱い、在庫が発生する場合に必要な「棚卸資産の評価方法の届出書」や、毎年の減価償却費を定額にするための「減価償却資産の償却方法の届出書」など、必要に応じて提出するタイプの届出書もあります。それぞれの書類の様式は、税務署の窓口だけでなく国税庁のWebサイトからも入手可能です。

都道府県税事務所や市役所への届出

税務署への届出書類に「法人設立届出書」がありましたが、この書類は都道府県税事務所や市町村役場にも提出します(東京23区内での設立の場合、区役所への提出は不要です)。

届出書の名称や様式、添付書類は自治体によって異なります。税務署用と控え用を含む4枚セットが用意されている自治体も見られます。添付書類は、登記事項証明書や定款のコピーなどです。提出期限は設立から15日~1カ月ほどで、これも自治体によって異なります。

年金事務所への届出

会社を設立したら、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務付けられています。これは、従業員を雇用せず、一人で会社を作る場合も同様です。社会保険の加入手続きは、管轄の年金事務所に以下の書類を提出することで完了します。

- 健康保険・厚生年金保険 新規適用届:新規加入の事実から5日以内に提出

- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届:役員報酬の金額が決定した場合や従業員を雇用した場合に提出

- 健康保険 被扶養者(異動)届:扶養家族がいる場合に提出

「新規適用届」には登記事項証明書を添付します。新たな加入者が出たときに必要な「被保険者資格取得届」もあわせて提出し、その加入者に扶養家族がいる場合「被扶養者(異動)届」も必須になります。提出期限は、新規加入の事実から5日以内です。届出書によって添付書類は異なるため、準備する際は日本年金機構のWebサイトも確認しましょう。

参考:事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき|日本年金機構

労働基準監督署とハローワークへの届出

従業員を雇用する場合、社会保険に加えて労働保険(雇用保険・労災保険)にも加入しなければなりません。必要書類は、労働基準監督署とハローワークに提出します。下表が、必要な届出書とその概要です。

| 書類名 | 提出先 | 概要・備考 |

|---|---|---|

| 労働保険保険関係成立届 | 労働基準監督署 | 会社が労働保険の適用対象になったことを届け出る書類。従業員を雇用した日の翌日から10日以内に提出する。 |

| 適用事業報告 | 会社が労働基準法の適用対象になったことを届け出る書類。明確な提出期限はないが、雇用後すみやかに提出する。 | |

| 労働保険概算保険料申告書 | 保険関係の成立日からその年度末までの概算保険料を申告・納付するための書類。従業員を雇用した日の翌日から50日以内に提出する。 | |

| 雇用保険適用事業所設置届 | ハローワーク (公共職業安定所) | 会社が雇用保険の適用対象になったことを届け出る書類。従業員を雇用した日の翌日から10日以内に提出する。 |

| 雇用保険被保険者資格取得届 | 新たな雇用保険加入者が生じたときに必ず提出する書類。従業員を雇用した日の翌月10日までに提出する。 | |

| 労働保険保険関係成立届の事業主控 | 労働保険保険関係成立届が受理されるともらえる書類。 | |

ハローワークへの届出では「労働保険保険関係成立届の事業主控」が必要であるため、届出は「労働基準監督署→ハローワーク」の順で行います。それぞれ提出期限や添付書類があるため、労働保険に加入する場合には入念なリサーチと準備が必要です。

なお、社会保険や労働保険にまつわる手続きは「社労士(社会保険労務士)」に代行を依頼することもできます。社労士は人事・労務管理のエキスパートです。ここで解説した社会保険関係の届出に不安があるなら、社労士に相談すると安心できます。

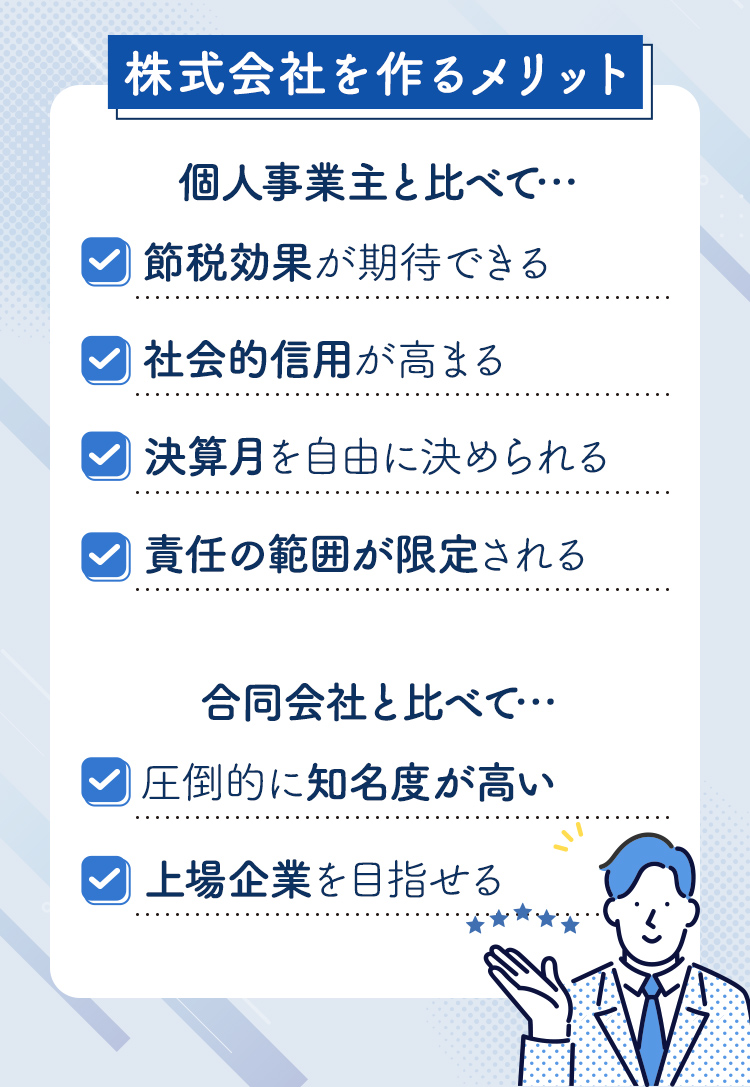

株式会社を作ったらどんなメリットがある?

設立登記を終えて各所への届出まで完了させたら、あとは事業に専念するのみです。株式会社の強みを活かして本格的にビジネスに取り組んでいきましょう。以下では、個人事業主や合同会社と比較した株式会社設立のメリットをまとめておきます。

個人事業主と比較した場合

まずは、個人事業主と比べたときの会社設立のメリットです。個人事業主が会社を作ることを「法人化」といい、法人化によって得られるメリットは数多く存在します。ここでは、以下の4点について見ていきましょう。

- 大きな節税効果が期待できる(節税効果)

- 社会的信用がぐんと高まる(社会的信用)

- 決算月を自由に決められる(決算月の自由度)

- 責任の範囲が限定される(有限責任)

大きな節税効果が期待できる

個人事業主と会社で大きく異なるのは、利益に課される税金が所得税か法人税かという点です。一般に、課税所得が500~800万円になると、所得税より法人税のほうが安くなります。高い売上が見込めるなら、法人化による節税効果は非常に大きいです。

また、会社として事業を行うと個人事業主よりも経費の幅が広くなります。たとえば、自身への給料を「役員報酬」として経費にできたり、経費でカバーできる住居費や出張費の範囲が広がったりといった点は見逃せません。このような経費の幅の拡大も、会社設立による大きな節税メリットです。

さらに、赤字を繰り越せる期間(ある年に発生した損失を翌年度以降の利益と相殺できる期間)にも個人事業主と会社で違いがあります。個人事業主の赤字の繰越期間は最長3年ですが、会社の場合は最長10年です(青色申告の場合)。この繰越期間の違いも、法人化で節税効果が見込める1つのポイントだといえます。

社会的信用がぐんと高まる

会社は、個人事業主よりも社会的信用を得やすいです。企業によっては「法人としか取引しない」と決めているところもあり、ビジネスの規模を大きくしたいのであれば会社を設立したほうが有利になります。また、公的機関や銀行などに融資を申し込む場合も、個人事業主より会社のほうが通りやすい傾向があります。

社会的信用が問題になるのは、新しい取引先に対してだけでなく、すでにある得意先についても同様です。会社設立の相談に来られる方のなかには「得意先から法人化を求められた」というケースも少なくありません。それだけ会社と個人事業主の信用度には大きな違いがあるのです。

決算月を自由に決められる

会社を作って起業する3つ目のメリットは、決算月を自由に決められることです。会社設立の流れ「ステップ1」では、会社設立日や繁忙期との兼ね合いを考えて決算時期を決める必要があると解説しました。

これは言い換えると「税制上有利なタイミングや忙しい時期を考慮に入れて決算月を自由に決められる」ということです。個人事業主の場合だと決算月は12月と決まっているため、各々の事情に合わせて決算月を設定できるのは会社設立の重要なメリットになります。

責任の範囲が限定される

会社を作る4つ目のメリットは「責任の範囲」についてです。株式会社や合同会社が債務を負った場合、社長の責任は出資額の範囲に限られます(有限責任)。たとえ会社が倒産したとしても、債権者に対して出資額以上の支払いをする義務は生じません。

一方、個人事業主は無限責任で、すべての債務について無限の責任を負います。事業に失敗して負債を抱えると、個人の財産をなげうってでも債務を弁済しなければなりません。多額の負債が生じたときのことを考えると、個人事業主より会社のほうがリスクを最小限にできます。

合同会社と比較した場合

ここまで、個人事業主と比較した会社設立のメリットを解説しました。次は株式会社と合同会社の違いを見ていきましょう。先述のとおり、合同会社は株式会社の次に設立件数の多い会社形態です。両者を比べたときの株式会社のメリットは、大きく2点にまとめられます。

- 圧倒的な知名度

- 上場による資金調達の可能性

株式会社のほうが圧倒的に知名度が高い

会社形態としての圧倒的な知名度は、株式会社の大きな強みです。アップルやアマゾンなど、合同会社には多くの有名企業も含まれます。しかし、会社名こそたくさんの人に知られていても、合同会社という形態については今なお認知度が高いとはいえません。

また、株式会社を設立すると、会社代表者は「代表取締役」と名乗ることができます。合同会社の場合、代表取締役に相当する役職名は「代表社員」です。ビジネスシーンでは肩書きのなじみやすさも信用を左右する一要素になるため、この違いはあなどれません。知名度の影響力を考えると、合同会社より株式会社のほうが信用面で有利です。

株式会社なら上場を目指すのも夢じゃない

自社の株式が証券取引所でオープンに取引されるようになることを上場(株式公開)といいます。上場企業になれるのは厳しい審査をパスした株式会社のみです。合同会社は株式を発行しないため上場することができません。

上場は会社のステータスであり、上場企業になると資金調達がしやすくなったり優秀な人材を集めやすくなったりします。会社を大きくして上場を目指し、上場してさらに事業をスケールアップさせたいという展望があるなら、株式会社の設立がベストでしょう。

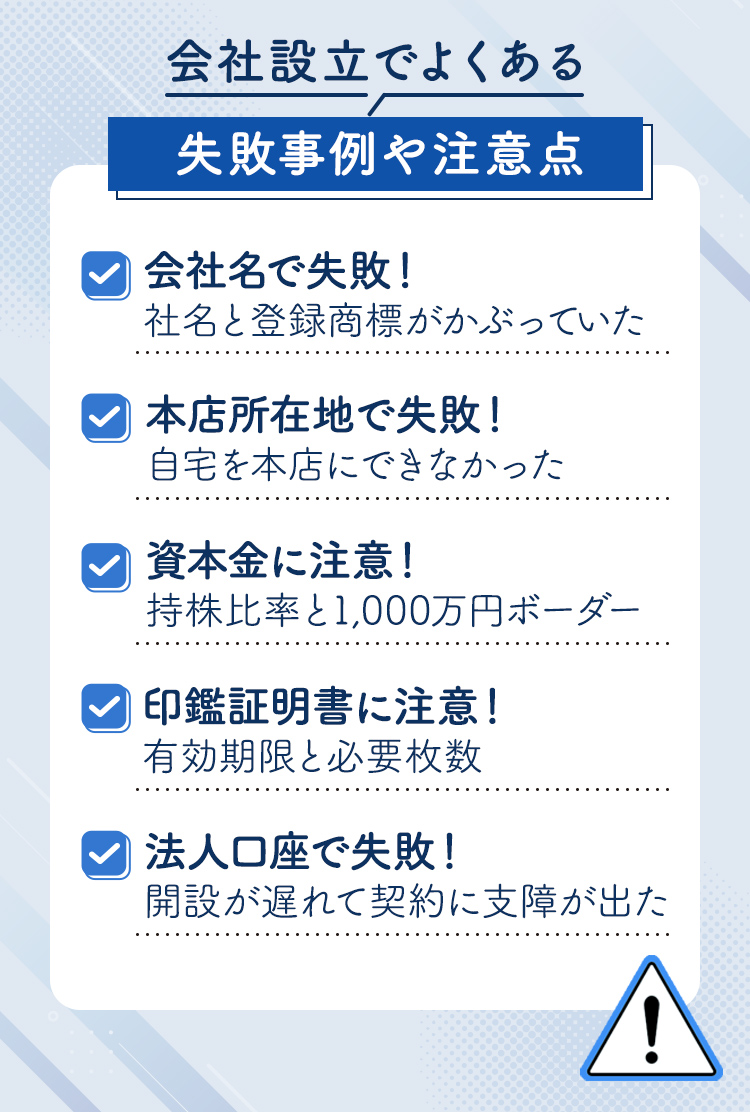

これだけは気をつけて!会社設立でよくある失敗事例や注意点

創業者や起業家の成功談を聞くことは、会社設立の大きなモチベーションになります。一方、成功体験に触れることと同じくらい失敗事例を知ることも重要です。成功にはさまざまな要因が絡んできますが、失敗するポイントは意外と共通していたりします。

ここでは、会社設立の現場で専門家がよく見る失敗例や注意点を紹介します。これらを押さえれば、設立手続きでつまずいたり後悔することはガクッと少なくなるはずです。安心して会社を作れるよう、先人たちの失敗から大いに学びましょう。

【会社名で失敗】登録商標とかぶって予定外の登記変更へ

会社名に関する失敗として「登録商標と社名がかぶっていた」というケースがあります。登録商標とは、自社の商品・サービスを他社のものと区別するために特許庁に登録したマークや名称のことです。登録商標と社名がかぶると、最悪の場合、商標権侵害で訴えられてしまいます。法務局は商標まで調査しないため、登記前に自身で確認しましょう。

また、登録商標だけでなく同業他社の会社名そのものにも注意が必要です。社名がかぶると、ネット検索で上位に表示されなかったり取引先やお客様を混乱させたりする恐れがあります。もちろん、他業種でもイメージが良くない同名会社があると、いらぬ勘違いを引き起こしかねません。

なお、設立後に会社名を変えるには登記変更が必要で、変更手続きには費用もかかります。そのうえ関係各所への連絡や印刷物の変更など、予定外の手間も多く降り掛かってきます。会社名を決める際には、登録商標や他の社名に十分な注意が必要です。

【本店所在地で失敗】あなたの自宅は本当に本店にできるか

自宅の住所を本店所在地(会社の住所)として登記することは法的に問題ありません。実際、小規模の会社を設立するケースで、自宅の住所を本店所在地とすることはよくあります。注意すべきは「居住以外の用途で部屋を使うことが家主に禁止されていないか」という点です。

自宅で会社を経営する場合、設立後に郵便受けに会社名を表示させる必要があります。本店として利用できない部屋だと、あとで家主に発覚してトラブルになるかもしれません。とくに賃貸住宅や公営団地に住んでいる人は、あらかじめ管理人に確認したうえで設立登記を行いましょう。

ちなみに、会社名と同様、本店所在地の変更にも多くの手間と費用がかかります。税務署や市役所などへの異動届の提出、銀行や取引先などへの連絡、会社案内や名刺などの変更も必要です。そして登記変更では3~6万円の登録免許税が発生し、司法書士に依頼すると5~10万円ほど費用もかかります。会社の引っ越しは、本当に大変な手続きなのです。

【資本金に注意】持株比率と1,000万円ボーダーの落とし穴

共同出資で会社を作る場合、とくに株主の持株比率(正確には議決権の比率)が重要になります。出資するということは、会社経営に関する意思決定権を持つということです。裏を返せば「出資者同士の関係が悪化すると持株比率によって経営に支障が生じる」ということになります。

たとえば、持株比率が3分の1を超えると、株主総会の特別決議(会社の解散や資本金額の減少などの重要事項を決める会議)の議案を否決することが可能です。また、2分の1を超えると、役員報酬の変更や取締役の解任なども単独で決議できます。持株比率に偏りがあると、あとで株主間の関係が悪化して安定経営が崩れる事態が起こり得るわけです。

このほか、資本金の注意点として重要なのが「1,000万円のボーダー」です。資本金が1,000万円を超えると、1期目から消費税の課税事業者となったり、法人住民税が高くなったりします。資本金の下限「1円以上」はよく知られていますが、1,000万円未満という上限も意識すると税金面の後悔は少なくなるでしょう。

参考:No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき|国税庁

参考:総務省|地方税制度|法人住民税

【印鑑証明書に注意】有効期限と必要枚数は見落としがち

印鑑証明書は、定款認証や設立登記を行うときに提出する書類です。必要書類の表にも記載しましたが、この証明書には「発行から3カ月以内」という有効期限があります。うっかり期限切れのものを提出してしまうミスが多いため注意しましょう。

また、印鑑証明書は枚数にも注意が必要です。とくに発起人が複数名いる場合などは、認識漏れがないよう必要枚数を周知したうえで準備する必要があります。ただ、公証役場でも法務局でも、印鑑証明書の原本は返還してもらうことが可能です。1通しか印鑑証明書を取得しなかった場合でも、原本還付の手続きを行えば登記まで完遂できます。

【法人口座で失敗】開設が間に合わず法人契約に支障が

建設業界や大手企業と取引がある場合、「~月から法人契約したいから会社設立しといて」と得意先に言われることも珍しくありません。このとき、期限までに設立手続きが完了しても、法人口座ができておらず契約書が作れないというケースがあります。会社設立と口座開設のタイムラグを見越して動いていれば回避できた失敗です。

また、そもそも口座開設の審査に落ちることもよくあります。許認可が必要な事業を行うのに許認可を取得していなかったり、事業目的が多すぎたり資本金の額が少なすぎたり、審査に落ちる理由はさまざまです。法人口座ありきの行為は、口座開設が済んでから行いましょう。

会社設立でよくある質問3選

最後に、会社設立の相談でよくある質問に回答していきます。具体的な質問事項は、次の3点です。

- 設立にかかる期間や費用はどれくらい?

- 設立手続きは自分でできる?

- 外国人が日本で会社を作るには?

設立にかかる期間や費用はどれくらい?

株式会社は、最短2~3週間ほどで設立できます。この期間は、会社概要の決定から設立登記の完了までの目安期間です。設立後には法人口座の開設や各所への届出も必要なため、事業に専念できるまでには1カ月程度はかかるでしょう。専門家に手続きを代行してもらうと、起こりうる失敗を極力回避でき、よりスピーディーな設立が可能です。

また、株式会社を作るには約23万円の費用がかかります。会社設立の費用として大きな出費は、登記時に納付する登録免許税(最低15万円)と、定款の作成・認証費用(紙の定款の場合、5万5,000~9万円前後)です。このほか、法人印の作成費用(5,000~1万円程度)、印鑑証明書や登記事項証明書などの発行手数料(数千円)もかかります。

設立手続きは自分でできる?

会社設立の手続きを自分一人で完了させることは可能です。専門家でないと設立手続きができないということはまったくありません(一人で会社を作る手順はここで解説したものと同様です)。ただ、定款認証や登記申請、設立後の届出など、会社を作るには数多くの慣れない手続きをクリアする必要があります。

「会社設立について何もわからなくてとりあえず検索してみた」という人や「自分でやろうとして途中でつまずいてしまった」という人の場合、自力ですべての手続きを終えるには相当な時間と労力が必要です。自分で設立するか専門家に依頼するか、士業事務所の無料相談なども利用して検討するとよいでしょう。

外国人が日本で会社を作るには?

外国人が日本で会社を作る場合、経営・管理ビザ(在留資格「経営・管理」)を取得することが1つの要件です。経営・管理ビザは、入国管理局(出入国在留管理庁)に申請して取得します。在留資格「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」のどれかがあるなら、経営・管理ビザは不要です。

また、外国人の会社設立では、印鑑証明書がない場合にサイン証明書と宣誓供述書(日本語でないならその日本語訳文)を提出したり、出資金の払込み口座として指定できない銀行があったり、特別な注意点もいくつか存在します。日本人が会社を作るとき以上に、慎重な準備が必要です。

株式会社を設立するときは専門家にも相談しよう

株式会社設立までの流れは上図のとおりで、会社概要を決めてから設立登記を終えるまで、5つのステップで設立手続きは完了します。ただ、会社を作った直後にも、法人口座を開設したり届出書類を提出したり、やるべきことは多いです。とくに専門家に頼らずに手続きをするなら、時間に余裕を持って動く必要があります。

株式会社を作る最大のメリットは、圧倒的な知名度による社会的信用の得やすさです。個人事業主と比較しても合同会社と比較しても、この信用面の強さはビジネスを展開するうえで大きな武器になります。

また、いざ会社を作ろうとして失敗しないためには、行政書士や司法書士などの会社設立の専門家を頼ることも重要です。ここで紹介したような失敗しやすいポイントも、設立手続きのエキスパートであれば熟知しています。スムーズな起業を実現したい人は、専門家に代行を依頼するのもよいでしょう。

ベンチャーサポート税理士法人では、会社設立に関する無料相談を実施しています。税理士だけでなく行政書士や司法書士、社労士も在籍しているためワンストップで相談が可能です。レスポンスの速さにも定評があるため、初めての方もお気軽にご相談ください。