戦争とは、自分にとってなんだったのか。70余年にわたって、考え続けている人がいる。

青春真っ盛りの19歳に徴兵に取られ、「終戦」の4日前に戦場に駆り出され、そして地獄を見た男性は言う。

「戦争によって、自分の人生は変えられてしまった」

「18歳で上京してきて1年間、青春を謳歌していましたよ」

そう、BuzzFeed Newsの取材に笑顔で話すのは、松本茂雄さん(93)だ。

1925(大正14)年、福島生まれ。当時のことを伺うと、懐かしそうに目を細め、こう語り始めた。

「ちょうど僕が小学生のころ、国会議事堂が落成して。ああいう建物をつくりたいと、建築家に憧れたこともあった。親戚に医者が多かったから、医者にもね」

「でも、あるとき父の知人の銀行役員に『経済でも学んだらどうだ』と言われて、ふと、銀行員もいいなと。それで、早稲田の政経を受けたんです」

松本さんは、旧制中学5年生で早稲田大の政治経済学部に合格。1943(昭和18)年に上京し、予備教育を受けるため第二早稲田高等学院に入学した。

終戦の2年前のことだ。

渋谷駅から歩いて10分ほどのところに下宿していた。宮益坂を通って駅まで行き、バスで早稲田まで行く。そんな日々だった。

「入学してすぐね、ある教師が集まった生徒に言ったんです。『君らは何をしにここにきたのか。あれを見ろ』と。ガラス窓の先にあったのが、日本女子大でね。『あそこに3年通うんだよ。そこで生涯の伴侶を見つけるんだ』と(笑)」

それゆえ、日本女子大のある目白台に向かう坂は、生徒たちの間で「3年坂」と呼ばれた。

松本さんもそんな「教え」に従って、放課後に女子大生に会いに行ったこともある。

負けるとは思っていなかった

デートは大体が喫茶店だった。

白いのれんをかけた店では、アイスコーヒーを売っていた。伊勢丹の屋上では、ハイカラだった「マカロニ」を食べたこともある。

学生服に早稲田のバッジをつけるのが誇らしかった。女子は「モンペ」ではなくワンピースやスカートをまとっていた。まだ、時代は「平時」だった。

「戦争を強く意識したことは、なかったね。映画館でやっていたニュース映像では勝った、勝ったとばかり流れて、負けるとも思っていなかった」

夏休みにはテントを買って、男友達と地元でキャンプをした。いまでいうアイドルたちが公演していた新宿の劇場「ムーランルージュ」にも通いつめた。

「ムーランのことはなんでも知っているという4人衆がクラスにいてね。そいつらを通さないと、なかなか簡単には行けなかった」

普通に遊んで、普通に勉強をして、そして就職する。そんな風に松本さんは思っていた。

しかし、灰色の時代はすぐそこまで、近づいていた。その年の10月には20歳以上の学生の徴兵猶予が解除された。いわゆる「学徒出陣」のはじまりだった。

強化された戦時体制、そして

1944(昭和19)年になると、国民を戦時に組み込む体制はより強化された。

2月25日に閣議決定された「決戦非常措置要綱」により、学徒動員の強化や旅行制限、休日削減、高級享楽の禁止などが決められた。

世の中の空気が、変わったように感じたという。「だんだんと、ガタガタになってきてね」

授業では、配属将校による軍事教練が始まった。小銃を持って「ヤッ」と突撃する訓練だ。

性には合わず、すぐに嫌になった。自動車部に入って免許を取れば単位が免除になると聞き、入部した。

学徒動員もはじまり、松本さんたちも広尾での建物疎開や、新子安にある昭和電工の工場に動員され、寝泊まりをしながら働いた。

姉が買ってくれた煙草のパイプ

ほかのクラスメートとは離れ、千葉県・印旛陸軍飛行場の建設作業にまわされた。

肉体労働に従事させられたわけではない。軍と建築業者、さらに朝鮮人労働者の間をつなぐような役割を任されたという。

「その頃から、空襲もひどくなってきました。B-29が頭の上を通るたび、その恐ろしさよりも……圧倒的な力に、参りましたね。いつか日本は負けるんだろうなという気がしていましたよ」

徴兵の年齢が20歳から19歳へと下げられた。初夏になって、実家から遊びに来た上の姉は言った。

「いつ軍に行くかわからないから、銀座に行こう」

ものがあまりなくなっていた松坂屋で買ってくれたのが、煙草の高級パイプだった。徴兵検査に「第三乙種」で合格したのは、その後のことだった。

戦争から逃げることはできなかった

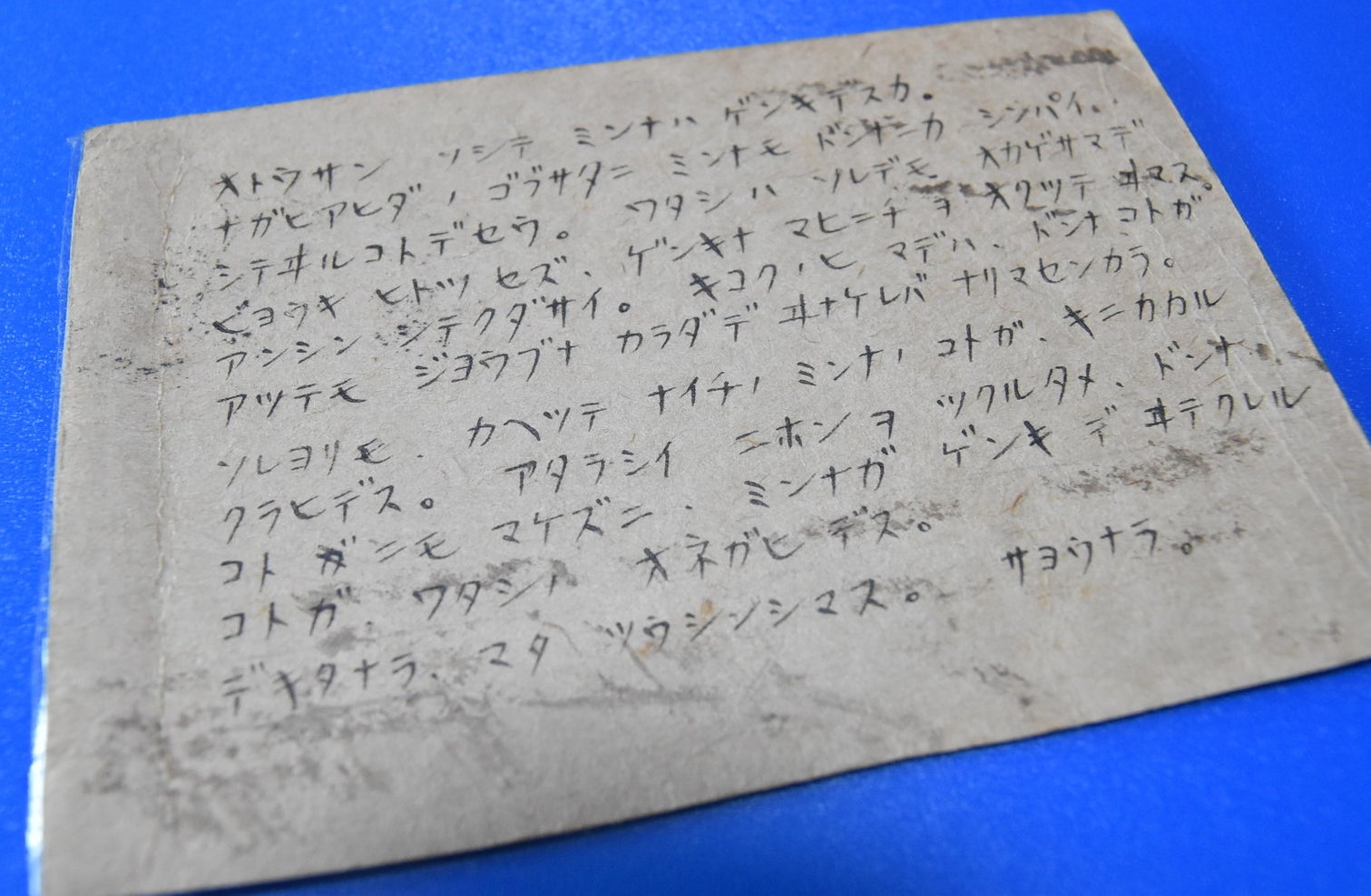

1945(昭和20)年2月。飛行場での作業に従事していた松本さんのもとに、入隊通知が届いた。「ハガキより少し小さいくらいの」大きさだった。

「ああ、ついに来たかと。戦争には行きたくはなかった。でも、逃げることもできなかった」

大学には休学届けを出し、下宿は引き払った。すぐに荷物をまとめて、実家に帰省した。

「地元のまちでは何十人もの人にね、歌で見送られたんです。『勝ってくるぞと勇ましく』で始まる曲の歌詞に、『死んで還れと励まされ』とあってね。みんなが歌っているのを聞いて、生きて帰れないのは当たり前のことなんだ、と思いましたね」

出征当日は、前夜に降り続いた大雪で、辺り一面が銀世界だった。

ホームに詰めかけた人々の万歳三唱に送り出された汽車は、すぐに雪でスリップし止まってしまった。

少しでも長く出征兵たちと話そうと、大勢の家族たちが客車に駆け寄った。上の姉もそのひとりだった。じっと、松本さんの目を見て言った。

「いいね、必ず生きて帰って来るのよ。きっと、これは、約束よ」

上官に破られた岩波新書

行き先は、海を越えた満州(いまの中国東北部)だった。

外部に漏らさないように言われていたが、せめて家族だけには伝えようと思った。

「ヨレヨレのつぎはぎだらけの軍服」に着替える際、憲兵を欺くためにトイレにかけこんだ。郷里に送り返す学生服の裏地をやぶり、ひそかに「満州に行きます」と書き記した。

「そこから3ヶ月みっちり訓練だった。つらかったですね。殴られることも多かった」

軍事教練を嫌に感じていた松本さんにとって、軍隊の空気は酷でしかなかった。朝から晩まで殴られ、突き飛ばされ、血だらけになったこともある。

大学の友人から手渡された本は、上官に見つかり、ビリビリに破られ捨てられた。

第一次世界大戦で戦死した学徒兵の手紙をまとめた『ドイツ戦没学生の手紙』という、岩波新書の本だった。

同年代の仲間たちがいたのが、せめてもの救いだった。迫撃砲部隊に配属されたが、重たい機材を運んで歩くときには、ともに助け合ったこともあったという。

「そうやって、戦友になっていくんですよ」

戦争は、終戦4日前にはじまった

そんな松本さんにとっての戦争は、1945年8月11日にはじまった。

終戦の、たった4日前のこと。その一週間ほど前に、幹部候補生に合格したばかりだった。

相手は、日ソ中立条約を破棄して国境を破ってきたソ連軍だ。日本軍の10倍の規模だった。

初めての戦場だった。山に掘られた穴の中で、砲弾に撃針を入れ、砲撃手のもとに運ぶ役割を担っていた。何か葛藤はあったのか。

「ただただ、必死でしたね。勝つか負けるか、生きるか死ぬかなんて、そんなこと分からないですよ」

「いずれにしても、相手を殺さなければ、自分が殺されるのはわかっている。良い悪い、というよりも、その場では相手を殺して、恐怖から逃れるために、全力を挙げるしかない」

相手は大量の火力で、日本軍を圧倒した。陣地に乗り込んだ重戦車は、壕の上から兵士ごと押し潰した。

呼び出された「肉攻用員」

しかし、味方は対戦車砲は持ち合わせていなかった。軍曹が、松本さんら兵士たち呼び出し、言った。

「中隊ごとに5人の肉攻用員を出すことになった。誰か自分から志願する者はいないか」

爆弾を持って戦車に特攻するーー。顔を上げることができなかった。少しでも動けば目に留まり、選抜されるのではないかと、石のように固まった。

結局、5人が指名された。彼らの顔に張り付いていた周囲への蔑みと侮蔑が混じったような微笑みを、忘れることはできない。

日本軍は陣地を捨て、後退。「小豆山」と呼んでいた近くの山に逃げこんだ。弾薬は尽き、白兵戦をするしかなくなっていた。

「ソ連軍の砲撃が激しすぎて、木が全部焼けて禿山になってしまったんです。山全体がこげくさかったのを、よく覚えています。地元の人は“火焼山”と呼んだのです」

「道を一歩行けば、バラバラと機関銃で打たれる。非常に親しくしていた、同郷の戦友も道端で死んでいた。突撃していったり、自決したりした部隊もあった。でも、不思議なことにね。私たちには命令が何も降らなかったんです」

戦友の遺体から奪ったコメ

日本で玉音放送が流れた8月15日も、戦闘は終わっていなかった。

それでも、とにかく食糧を探さないといけない。いったんは避難し隠れていた松本さんは、遺体だらけの小豆山に戻った。

「真夏の太陽が照らし続けるでしょう。まだ3〜4日も経っていないのに膨らんで。顔は紫色になって、耳や口、穴という穴が大きく緩んでしまうんですよ。そのポケットに手を突っ込んでね、コメなんかを探したんです」

ソ連兵の攻撃があった。湿地に飛び込んだ。周りの草は銃弾で吹き飛び、目の前で手榴弾が炸裂した。死を覚悟した。

「僕は、戦死した彼らに助けられたんですよ。射撃を受けているときは、ずっと遺体の間にいた。死んだふりをして、どうか守ってくださいと祈って、頼んでいた」

「プライドも見栄も、そんなものもみんな捨ててね。高校までに自分の体につけようとした、学んだことを全部なくして、捨て切っちゃったんだよ。あのときに」

コメを手に仲間のところに戻ると、誰もいなくなっていた。味方を探す道中、日本軍が世話になった現地の一家が、皆殺しにされていたのを見た。

6つの遺体の横では、彼岸花が咲いていた。

家族に届いた戦死公報

松本さんは、小豆山で戦死したことになっていた。「戦死公報」が家族の元に届いていたという。

しかし、実際は捕虜に取られ、シベリアの収容所に送られていた。

日本が負けたと知ったのは、その年の暮れのことだ。収容所で読んだ新聞で、はじめてその事実を知った。

極寒の地での収容生活は、厳しいものだった。工場や住宅の建設作業に当たらされたが、真冬には気温がマイナス50度まで下がる日もあったほどだ。

父にもらった腕時計はソ連兵に奪われた。姉からもらったパイプも足に踏まれ、壊れてしまった。

「日本と、家族とのつながりが、すべて途絶えてしまったんですよ」

飢餓状態の抑留生活

食べ物はパンとスープ。常に飢餓状態で、衛生環境はひどく、病気が蔓延した。

多くの戦友たちが、バタバタと倒れて行った。政府の記録によれば、約57万5千人が抑留され、約5万5千人が死亡したとされる。

そんな過酷な抑留を生き延びた松本さんが日本に戻ったのは、3年後の1948(昭和23)年のことだった。

京都の舞鶴港に船でたどり着き、汽車に乗った。乗り換えのための彦根の駅に迎えに来た下の姉から、上の姉が肺結核で死んでいたことを聞かされた。

「私は、幼い頃に母親を亡くしていたんですよ。だから、母代わりの姉だった。私が抑留中に送った手紙を読んだ、その数日後に亡くなったそうです。戦死していなかった、生きていたんだ、と喜んだまま。26歳でした」

もし、戦争がなければ……

早稲田大学に復学し、卒業後はトヨタに入社した。会社の上司は、自分と同い年だった。戦争に行っていない人間だった。

早稲田の同級生も、自分以外はみな、戦場に行っていなかった。“普通”に大学に進み、卒業し、そして各々の人生を歩んでいた。

しばらくは、戦場の夢にうなされることもあった。それでも仕事に邁進した。

「戦争がなければ、したいことはたくさんあった。だからといって、逃れているわけではありませんよ。あきらめることだって、できない。だって、それが私なんだから」

ただ、戦後になって、複雑な感情を抱くようになったこともある。当時の上層部が自分たちの部隊を「玉砕せしめる」と決めていたことを、知ったからだ。

「お国のために滅私奉公をして、自分は功労者であるとも感じている。かたや、あの亡くなった満州人からすれば、侵略者でもあった。一方で国に捨てられた、犠牲者でもある。罪悪感、屈辱感、そして敗北感がいまも拭えないんですよ」

自分に、何が起きたのか

90を超えるいまでも、自身の戦争体験を新聞に投稿したり、母校で講演したりしている。体験を本にもまとめ、出版もした。自分史も綴っている。

それはすべて、自分にあったことを整理し、再確認するための作業だ。

「はっきりしたいんですよね。自分や死んだ戦友たちに起きたことは、なんだったのか。戦争も抑留も含め、自分の人生だったのだから。変な言い方かもしれませんが、最近ようやく、納得できるようになってきた」

それでも。取材の最後、松本さんは、こうもつぶやいた。

「戦争によって、自分の人生は変えられてしまった。もうずっと、心から笑うことが、できていないんです」

UPDATE

【UPDATE】 一部表現を修正いたしました。

【訂正】松本さんの講演に関する記述がありましたが、内容に誤りがありましたので、削除いたします。ご迷惑をおかけした「コープみらい東京都本部」にお詫び申し上げます。