新型コロナウイルスの感染拡大が続き、新たな変異ウイルス「オミクロン」への置き換わりも進んでいる。

先に流行した海外では既にピークを超えた国が出ており、日本の流行の収まりも早いのではないかとも推測されている。

実際はどうなのか。

BuzzFeed Japan Medicalが京都大学大学院医学研究科教授の理論疫学者、西浦博さんに聞くと、明るい要素も見えてきた。

※インタビューは1月18日に行い、その時点の情報に基づいている。

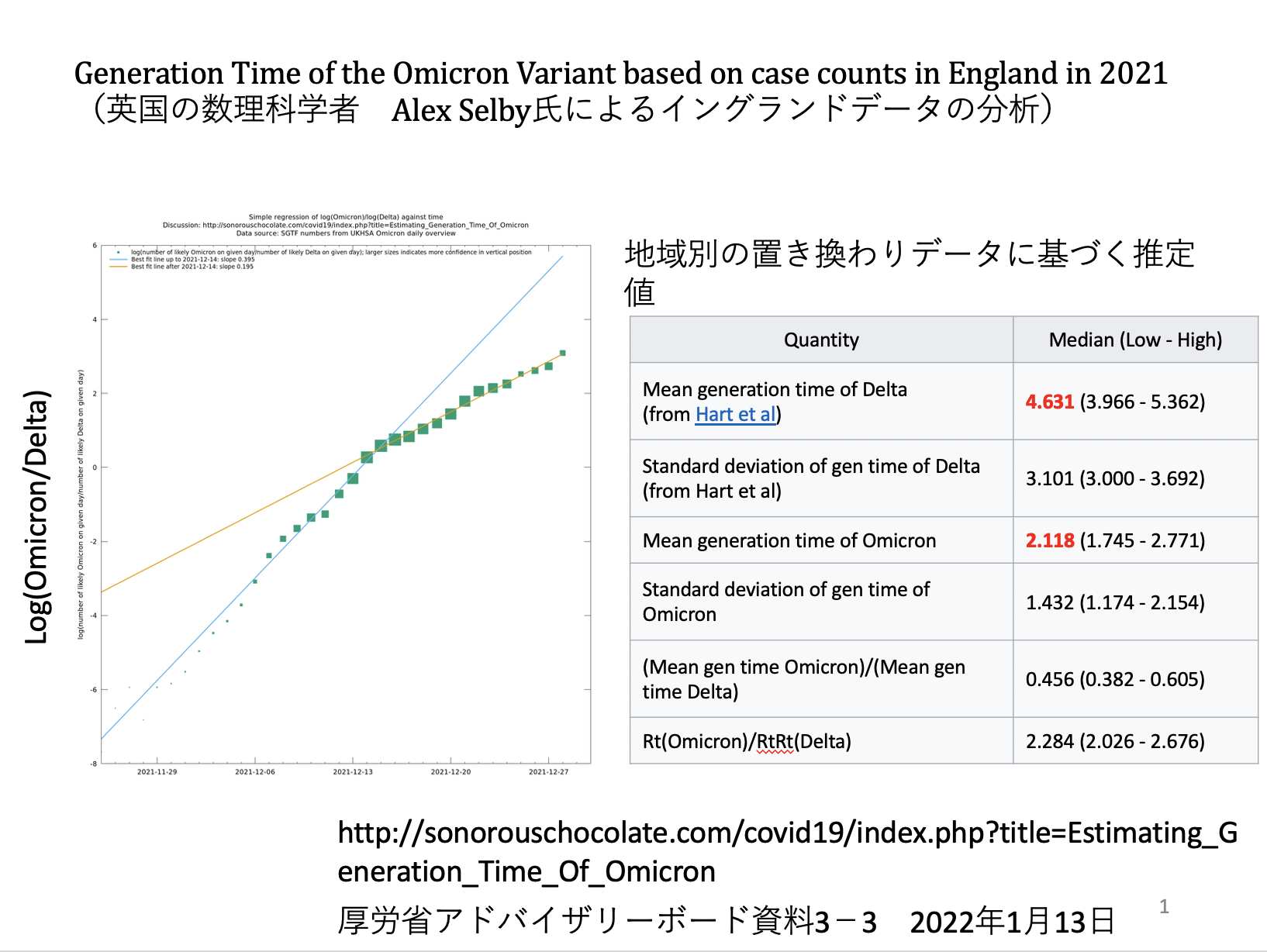

世代時間は「デルタ=5日」→「オミクロン=2日」

——オミクロンでは、デルタ株よりも「世代時間」が短くなったと言われています。まず「世代時間」の意味をご説明いただけますか?

世代時間というのは、感染源となる感染者が自分が感染してから2次感染を起こすまでの時間間隔のことを言います。感染から感染までの時間間隔です。

発病から発病までの平均時間も世代時間に近いと言われています。要するに、感染者がどれぐらいのスピードで移り変わるかを示しています。

——オミクロンはデルタよりもどれぐらい短くなっているのでしょう?

これまでの世代時間の平均値は、従来株で5日間でした。デルタ株は僕たちの推定では4.7日ぐらいです。

イギリスの研究者でケンブリッジの数理科学出身のアレックス・セルビー氏が分析をして、世代時間が短くなっているのを示してくれました。

デルタ株の平均世代時間はここでは4.6日ですが、オミクロンは2.1日です。今までこの直接的な証拠は十分なかったのですがとうとう出てきました。

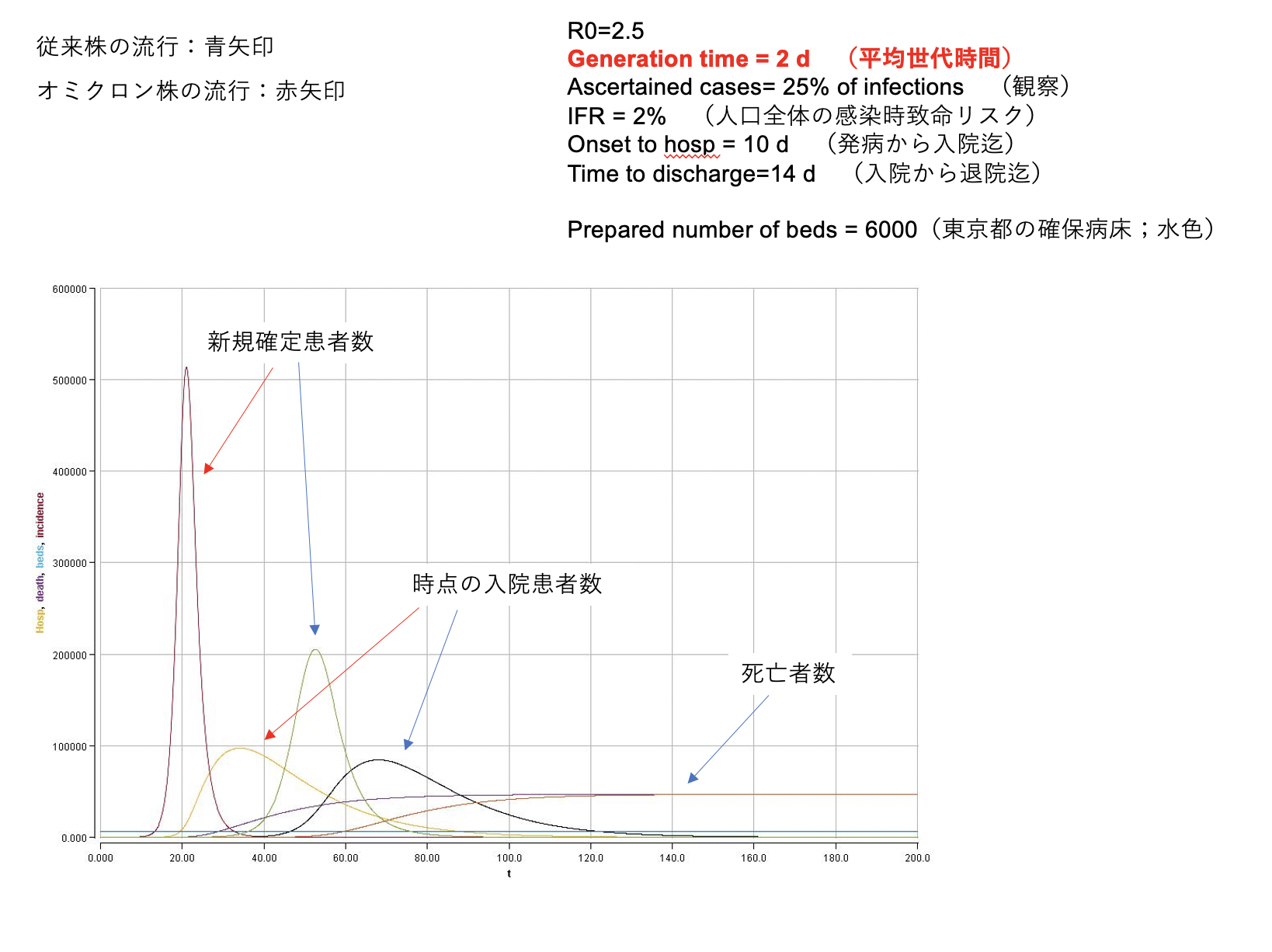

感染者数、入院の流行が早い

——世代時間が短くなるとどういう影響があるのですか?

世代交代が早いので、思ったよりも勝負が早く済む可能性があります。

SIRモデルという数理モデルを使って、従来株で何も対策をせずにそのまま流行した場合を検討しましょう。東京都の1400万人人口で、基本再生産数(※)は2.5、世代時間は平均5日間で、感染した人の4分の1が診断されているというシナリオでシミュレーションしています。

※すべての人が感染し得る人口において、何も対策を打たなかったときの感染者1人あたりが生み出す2次感染者数

ここで、平均世代時間をオミクロン並みの2日に変えてシミュレーションし直したのがこのグラフです。青の矢印が付いているのが元のグラフです。赤がシミュレーションし直したグラフです。

元のグラフ(世代時間5日間)では流行開始から50日でピークを打ちます。一方で、世代時間が2日だと、22日ぐらいでピークになります。しかも新規感染者数の伸び方が急激です。

入院患者数のピークも早く訪れます。これまでだったら入院患者のピークとして備えなければいけないのは流行70日目ぐらいで、最悪に備えるまでに2ヶ月以上もあって比較的余裕がありました。この計算だと30日目で入院患者数ピーク(最悪の状態)が来ます。

より早く流行し、より急峻な流行曲線になることが問題であるとわかってきました。

ピークは流行開始から1ヶ月ぐらいで訪れる

——前向きに捉えれば、ピークを打つのが早いからそんなに長く苦しまなくても済むとも言えますか?

そうです。もし伝播がこのまま進むと、流行期間自体はこれまでとは比べものにならないぐらい短く終わることになると思います。

——このままの勢いだと日本でのピークはいつぐらいになりそうでしょうか?

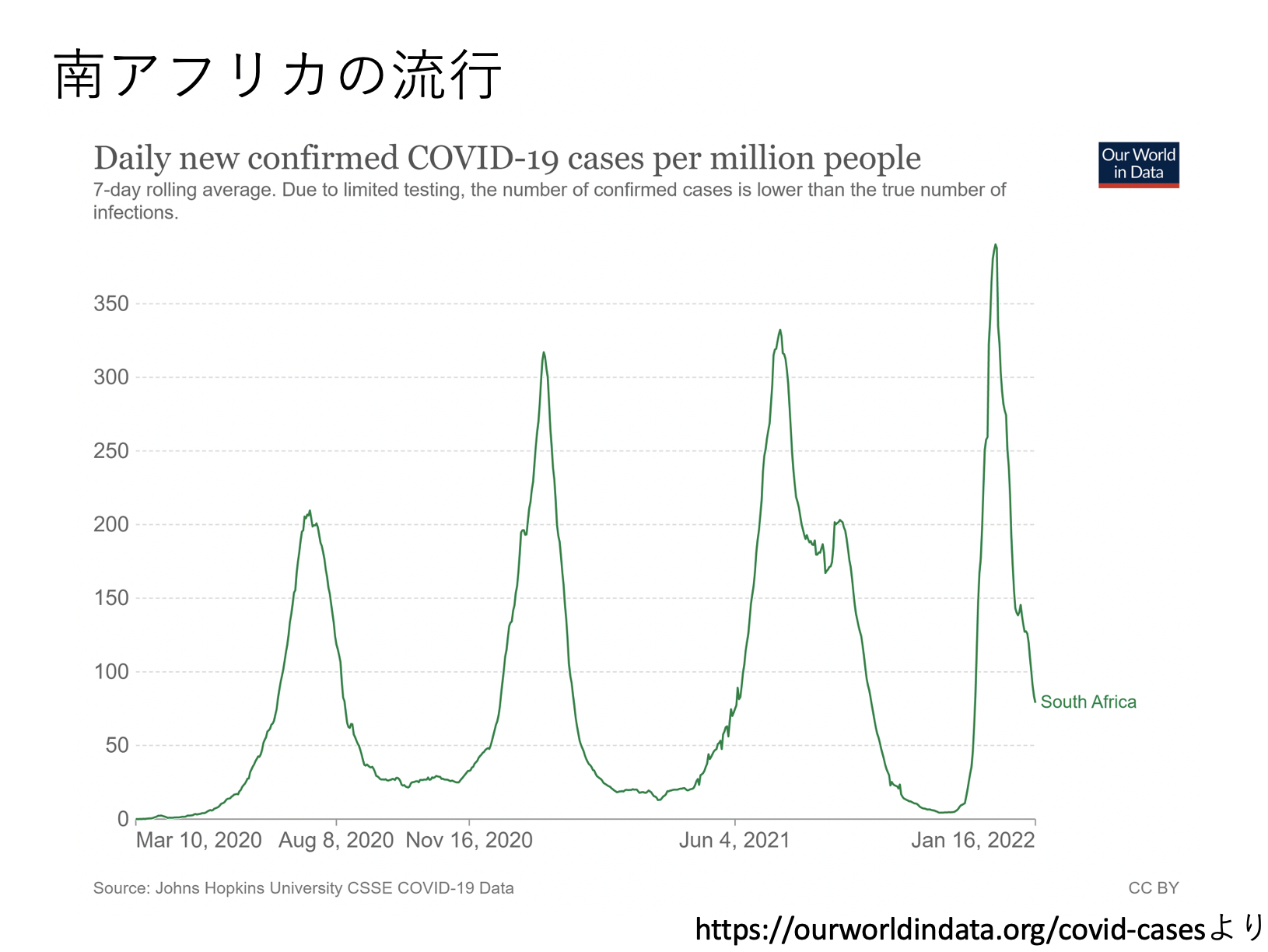

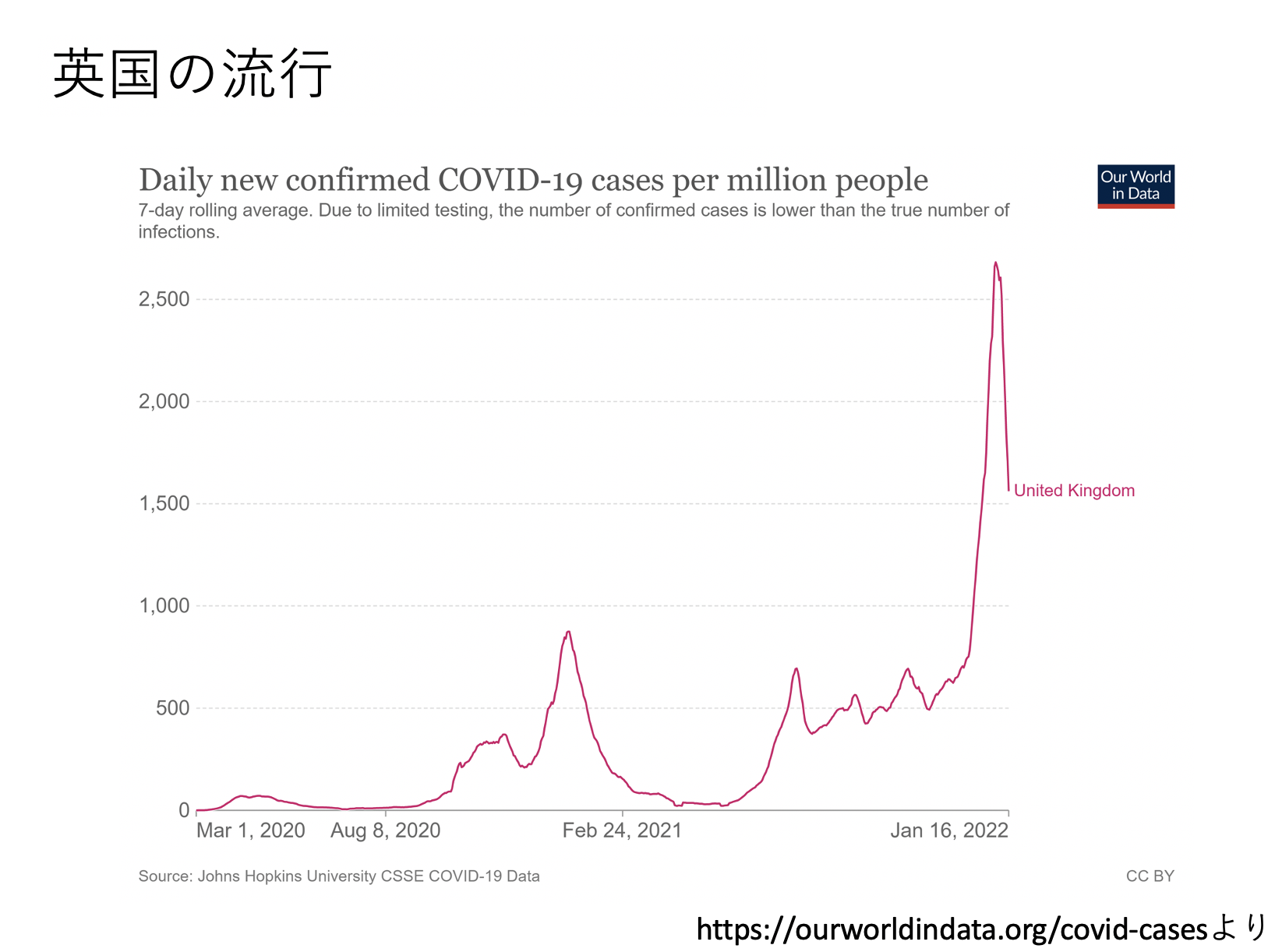

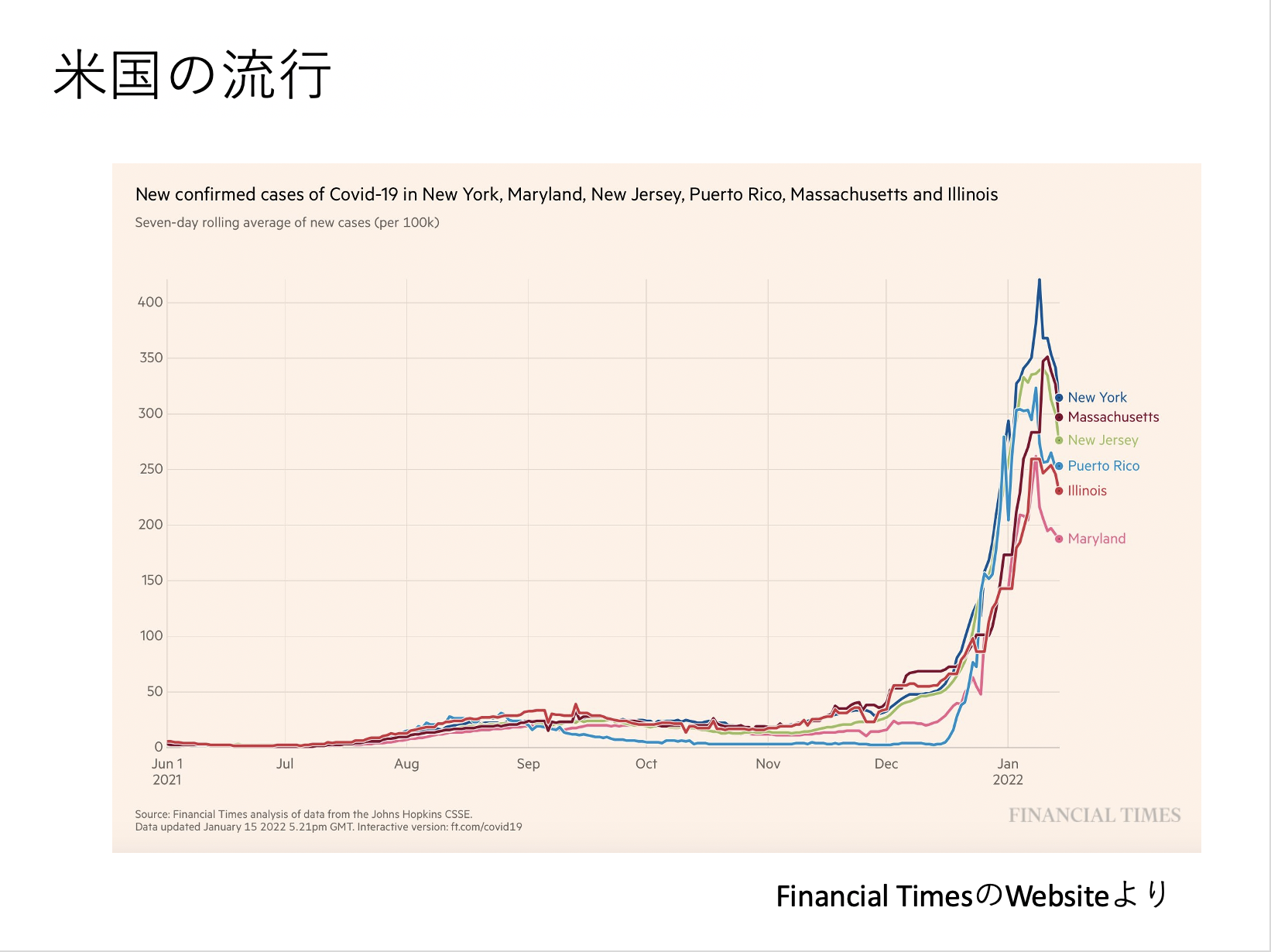

南アフリカやイギリスのデータを見るとわかりやすいのですが、オミクロンの明確な流行は12月に始まって、1月半ばにピークを迎えています。だいたい1ヶ月です。

だから単一人口を想定している数理モデルでの「22日でピーク」というシミュレーション結果は短すぎるかもしれません。

いずれにしても、海外での観察結果を元に考えれば、日本で1月に入って流行が始まったことを考えると、大規模流行に突入した場合には早ければ1月末とか、2月の上旬にピークになるかもしれないということですね。

日本にとって厳しいのは、ピークが早まり、高くなれば、医療の逼迫もものすごい規模のものが一瞬でドンと訪れることになることです。日本の医療提供体制はこれまでも薄氷の上に立っている状態でした。今後感染者数が増加したときの医療提供体制は相当に厳しいと思います。

対策を決めるのもスピード勝負

——となると、対策を打つ判断もスピード感がなければいけませんね。

はい。ピークが早いということは、流行対策を始めるのも相当早くなければいけません。

誤解をおそれずに冗談まじりで振り返ると、第1波の時は緊急事態宣言を出す時に、スピードを持って手続きがとられたかというと疑問でした。1週以上前から、翌週に開く儀式の段取りをして、その後に何かの決議を取ってという風な、のんびりした動きをしていました。

率直なところ、日単位で状況が動くオミクロンはそれでは間に合いません。

——現政権の政策決定のスピードについてはどう評価していますか?

私たち専門家のスピードも俊敏ではありませんので.....。「急いでやらないと危ない」という知見が専門家の中に入ってきたのもここ数週間のことです。

それに伴い、「早い流行対策をしたほうが良さそうだ」と専門家の意見が政権に伝えられます。最新知見に基づいて素早い判断が必要になる、対応のレベルアップを求められているわけです。

そういう意味ではこれまでにないスムーズさです。ただし、今後もスピード対応が保証されているわけではありません。

——昨年12月23日のインタビューでも、先生は今の状況をある程度、予測していましたが、早めに手を打てませんでした。SNSでも「西浦先生の予測は1ヶ月ぐらい寝かせるとみんなが追いつく」とつぶやいている人がいました。

予防できるものを全て予防の願い通りに実行できない、というのは予防医学の性(さが)だと考えています。コロナとの付き合い方だって社会の中で変化しているわけですから、仕方ない部分が多々あります。

ただし、皆さんも学習していただいているので、皆さんともども大きなミスはしていないと思います。

実効再生産数は当初の想定よりも低く 流行規模も小さくなる可能性

——もう一つ、世代時間が短くなることで明るい要素も出てきているようですね。

昨年12月のインタビューでは「オミクロンの実効再生産数はデルタ株の3〜4倍」とお話していました。その時の推定値は世代時間がデルタとオミクロンで変わらないという想定のもとで、平均5日間として計算していました。

オミクロンの増殖が早いのは揺るぎのない事実ですが、その中で世代交代が早いことを加味すると、実効再生産数はこれまで想定していたよりも小さいことがわかりました。

先ほど登場したアレックス・セルビー氏は2.2倍程度としています。僕らの推定もデルタの1.5倍から2.5倍の間くらいであろうとデータを更新しています。当初考えていたよりは低そうだとわかったのです。

オミクロンの基本再生産数もデルタ株より低そうであることがわかってきています。だいたい2台ではないかと考えられます。

これまでの間、北半球の冬でデルタ株の基本再生産数は5ぐらいで考えられてきました。そのレベルの流行では、世代時間が2日間だとものすごい高いピークになってきます。でもそのようにはならなそうだとわかってきた、ということですね。

既にピークアウトしたと思われる他の国々の流行を見ても、ピークはそこまで高くありませんでした。仮に大規模な流行を許してしまったとしても、最悪の地獄絵図のようなことは起きないということです。

感染する人の割合も当初の想定よりは少なく済みそうです。ただ日本の医療提供体制は他の国に比べると脆弱なので、大流行すれば医療逼迫は起きます。でも医療提供体制に対する負荷は、当初の最悪想定よりもマシになりそうだとわかっています。

何よりここで認識しておきたい大事なことは、この流行は制御できるものだということです。皆さんに勇気を持って立ち向かっていただきたい。

デルタ株の流行が予防接種がない時に起こったとしましょう。それが、社会が分断された中で起きたとすれば、制御はどう考えても難しかったでしょう。

それと比べ、オミクロンは適切に抑制政策を打てば、後手後手に回るようなことは避けられる可能性があります。

これはオミクロンの流行を遅らせることができた日本の明確なアドバンテージだと思います。南アフリカ、イギリス、アメリカの流行を横目に見ながら、どういうメカニズムでこの株の流行が起きているのかを知り、予防接種に関する知見もだいたいが出そろう。そうすると、理詰めでベストの対策が何かを考え、それをうつことができるのです。

時間稼ぎをした短い12月期の間、残念ながらブースター接種が高齢者で劇的に進むことはありませんでした。しかし、そのかわりに他国の状況をじっくり見てオミクロンの性質を知ることができたのは、日本の戦いを間違いなく有利にすると思います。

日本は流行までの時間を稼いだ結果、有利に戦える

——欧米、南アフリカの教訓を踏まえて、日本で今、何ができるでしょう?

3回目接種が行き渡っていないところでは、残念ながら医療逼迫が起きています。そういうところでは肺炎で中等症以上で呼吸が苦しいのに、助けられない患者が出る現象が起きています

また、アメリカでは年始から社会活動の維持が難しくなる事例や事業が出てきています。例えば、乗務員の多くが濃厚接触者になることによって飛行機が飛ばせなくなる事態が起こりました。様々な分野で業務の継続計画がダメージを受けて回らない状況になりました。

でも日本ではそういう状況を理詰めで冷静に避けることができる。少なくともそういう判断ができるカードをもらえているということです。

その対策を進めながら、高齢者や基礎疾患のある人に3回目接種を進めると、救える人たちをちゃんと救いながら第6波を駆け抜けることができるのではないでしょうか。

——ただ日本でも一足先に流行が始まった沖縄では感染や濃厚接触によって医療従事者が働けなくなって、診療を制限する事態も起きました。

濃厚接触者になる人はかなりいますが、今までのやり方だとどうなるのかわかり、そういう事業計画を組み直すところまでできています。

あるいは無症状でも感染した人に接触すると医療従事者も感染し得るとわかったので、対応方針を大急ぎで練ることができつつありますよね。

——先に流行した国ではどこも減少が始まっているわけですね。それは後を行く日本にも朗報ですね。

流行開始当初、南アフリカなどは国際的な支援が必要になるのではないかと心配していましたが、急激に上がった後、急激に低下しています。流行ピーク前に実施された行動制限の影響もありますが、集団免疫もできた。これはかなり明るい兆しです。

日本も第6波の夜が明けるのはそんなに遠くないのです。長いトンネルに入ったわけではない、と考えましょう。

「ベロベロに飲むような接触」だけは避けて

——明るい要素も見えてきて少しホッとするところですが、気は緩められませんね。今、私たちはどう行動すべきだと思いますか?

明るい要素が増え、オミクロンには全く抵抗できないわけではないことが見えてきました。

一方で、予防接種の完了後は、本当は今ごろ「ワクチン・検査パッケージ」が進められて、感染症との付き合い方をゆっくり考えられる段階にありました。ここでなんらかの制限が始まれば、おそらく反発が生まれるでしょう。

でも、今回の流行は適切に対処すれば被害規模も小さく留めつつ乗り越えられる可能性は残っています。

それがうまくいくかは、この後の対策での皆さんの行動にかかっています。日本の対策は要請ベースなので、うまく行くかどうかは私たち社会が決めているのです。

みんなで協力して走り抜けられるかが、この国の未来を次の若者たちのために明るく照らしてあげる上で、すごく重要です。皆さんも冷静にデータを見ながら、移動や接触について考えてほしい。

対策として最も重要な1つは、「ベロベロに飲むような接触」をなんとか避けられないかということです。オミクロンではアルコールでベロベロになるような接触を避けると、一定割合の伝播が減ると考えられます。それだけでも社会で合意して実行できないでしょうか?

その間に3回目接種を後期高齢者や基礎疾患がある人に効率的に届けて死亡を防ぐ。そのためにはどうしたらいいかをみんなで必死に考えたいと思うのです。

(終わり)

【西浦博(にしうら・ひろし)】京都大学大学院医学研究科教授

2002年、宮崎医科大学医学部卒業。ロンドン大学、チュービンゲン大学、ユトレヒト大学博士研究員、香港大学助理教授、東京大学准教授、北海道大学教授などを経て、2020年8月から現職。

専門は、理論疫学。厚生労働省新型コロナウイルスクラスター対策班で流行データ分析に取り組み、現在も新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードなどでデータ分析をしている。