『ゲームゲノム』は、テレビゲームを“文化”として捉え、古今東西の名作の魅力を深堀りするNHK初の教養番組。2021年10月15日、パイロット版が放送されて話題になり、2022年1月24日には55分の拡大版に再編集された『ゲームゲノム SPECIAL EDITION』が放送された。

そんな同番組が、2022年10月5日よりレギュラー番組として再スタート。ゲームクリエイターや作品愛あふれるゲストが登場し、MCの本田翼さんや三浦大知さんとトークをくり広げている。

2022年12月21日の放送で最終回を迎えるということで、『ゲームゲノム』の生みの親であり、総合演出を務めるNHKディレクターの平元慎一郎氏にインタビューを実施。レギュラー化に至った経緯や最終回の見どころ、気になる今後の展開を伺った。このインタビューをチェックして、『ゲームゲノム』の最終回や今後に備えてほしい。

(聞き手:ファミ通グループ代表/林克彦)

平元 慎一郎(ひらもと しんいちろう)

NHK所属のディレクター。『あさイチ』や『みんなで筋肉体操』などの番組制作に携わり、『ゲームゲノム』では企画の立ち上げを行う。番組のレギュラー化に伴い、総合演出を担当。文中は平元。

全国からゲーム好きのディレクターが集結し、『ゲームゲノム』がレギュラー化!

――2022年1月24日に放送された拡大版の前に、平元さんにインタビューしてお話をいろいろ伺いました。当時は、「『ゲームゲノム』をレギュラー番組にはしたいけれども、まだ決まっていない」とのことでしたが、あの後、どういった経緯でレギュラー番組になったのですか?

平元林さんにインタビューをしていただいたときに、「鋭意協議中です!」みたいなお話をさせていただいたと思いますが、じつは当時、レギュラー化に向けてすでに動いていました。具体的にどういう話があったかというと、拡大版の反響も含めて、もう一度、視聴者の皆さんにどういう風に番組を見ていただいたかっていうのをしっかり分析して、どこがおもしろかったのか、何が足りなかったのか、レギュラー化を決定する編成部門に絶賛プレゼン中だった感じですね。

平元ただ、その話し合いでネガティブな意見よりも、「ほかの作品だったらこういう切り口でいけるよね、『ゲームゲノム』が掲げたコンセプトでもっとおもしろく紹介できるよね」といった、ポジティブな意見のほうが多く出たんです。パイロット版で取り扱わせていただいた『デス・ストランディング』のほかに、僕の頭の中にはすでに取り上げたい作品やテーマがたくさんあったので、そこでいっしょにプレゼンを行いました。

とはいえ、レギュラー化するにあたって、僕ひとりで何本もディレクターを務めることは物理的に不可能なのは明々白々でした。さらに、僕ひとりが考える“ゲームゲノム”だと作品のチョイスや番組のメッセージが偏ってしまい、絶対に面白くならないという意識もあって。その段階でまずは“ゲームゲノム制作班”をどうやって作っていくのかというような組織論も含めて話し合いを行い、2022年の2月、3月ぐらいからレギュラー化に向けて具体的に動き出した感じです。

――すぐにレギュラー化に向けて動き出せたのは、パイロット版が社内の反応もよくて、編成の皆さんもこれはちゃんとレギュラー番組としてやるべきだよね、という声があったからだと思います。

平元とてもありがたいことに、実際にそういった言葉もいただきました。でも、何よりも大きかったのは、「『ゲームゲノム』を見たよ」という局内のディレクターの声がものすごく多かったんです。とくに20代、30代のディレクターの反響が大きかったのと、歴史的な視座も含めて、「ゲームを文化、作品として捉えるのは新しくておもしろいよね」という声がありましたね。

――なるほど。

平元あと意外だったのが、拡大版を放送したときに50代や60代の視聴者から驚きの声が寄せられたことでした。いまのゲームに触れていなかった方たちが、番組を通してクリエイターの方たちが込めた哲学などに気づいて、「そのゲームを子どもや孫が遊んでいるのか」、「いまのゲームはこんなにすごいんだな」といった声が実際に届いんたんです。その声を編成や制作の上層部の人たちも受け止めてくれて、「これはレギュラー番組としてチャレンジする価値があるんじゃないか」と後押ししてくれました。

――先ほどチームビルドの話題が出ましたが、ゲームに理解がある、かつちゃんとゲームが好きな人を仲間として引き入れないと成立しない番組だと思います。そのあたりの問題は、どのようにクリアーしてチームを作ったのですか?

平元まず“レギュラー化しましょう”となったときに、プロデューサー陣からは「平元には総合演出をやってほしい」とお願いされました。結果的に全10回の放送になったわけですが、それぞれの『ゲームゲノム』とは何か、番組が大事にしていることや、コンセプトから外れる可能性がある演出の可否判断、新しいチャレンジをするときのさじ加減みたいなものは、僕がその都度示してほしいと。

その一方で、僕ももう一度番組を作りたい、ディレクターとして担当したいという気持ちも強くあったので、少なくともあと9人のディレクターが必要という話になりました。ただ、この規模の番組を相当のスピード感をもってパイロット版からレギュラー化した番組は、NHKで過去にほとんどなかったんです。

少なくとも僕の見聞きしてきた経験では存在しない。だからそもそもどのように進めればいいのか、その母体となるチームもなかったんですよ。レギュラー化が決まった喜びも束の間、「10月スタートで毎週、計10本……間に合うのか?」という不安が大きかったのが正直なところでした。

平元そこで取った作戦が「全国一斉提案募集」というスキームです。NHKは47都道府県すべてに放送局があり、そこに若手からベテランまで多様なディレクターが所属しています。普段は地域に根差した番組作りをしている彼らに「こういう番組を作ってみませんか」と呼びかける社内公募のような仕組みがあるんです。『ブラタモリ』や『ドキュメント72時間』などさまざまなのですが、そこに『ゲームゲノム』を入れさせてもらえたんです。これはNHKの組織の強みを感じましたね。

――社内公募でやる気のある人にみずから来てもらったと。実際にどれくらいの数が集まったんですか?

平元自身のゲーム愛と取り上げたい作品のプレイ体験からどのような“ゲームゲノム”を抽出できるのか、セットにして企画することだけを条件にしました。結果的に、全国津々浦々の放送局から数十もの企画が集まりました。その中からいくつかの企画を採択して、あとは東京の部署の中でも人員調整が可能だったので、そこからディレクターを募ってチームを作った感じですね。

ゲームを扱うという新たな番組で、しかも拡大版を含めてもまだ2本しか放送実績がない状況で公募を行い、数十の企画が集まるのは珍しいと、プロデューサー陣もビックリしていました。

――『ゲームゲノム』は、扱っているタイトルのラインアップがすごくバラエティーに富んでいますよね。いわゆるメジャーなタイトルももちろん、知る人ぞ知るみたいなタイトルもピックアップされていて。レギュラー化して扱うタイトルは、どうやって決めたんですか?

平元公募で集まったタイトルは、メジャーなものも多くて被りもありましたが、30を超える作品やシリーズが挙がりました。それぞれここがおもしろくて、ここに自分の人生を変えられたみたいな熱いメッセージが書いてありました。ただ、10本のラインアップがバリエーション豊かというか、古今東西の形になったのは、やっぱり『ゲームゲノム』という番組で、僕らが定義したものをちゃんと抽出できるかどうかを何よりも大事にはしていることが大きいと思います。

取り上げる作品を選ぶときに、最新のタイトルだから、売り上げがすごいから、みんな知っているからみたいなことで考えるのは、最初の段階でやめました。重要視したのは、ゲームを文化・作品として捉えたときに、そのプレイ体験が自分たちの感情や価値観にどのような影響を与えたのか、何かを考えるきっかけになったかということ。それらがゲームシステムや世界観とちゃんと紐づいて語れるものがあるかどうか、でした。

ディレクターがまとめた企画書に、そうしたことが説得力を持って書かれているものから議論を進めていきました。その結果、紆余曲折はありましたが、残った作品が『ゲームゲノム』で取り上げるラインアップになりましたね。

――ディレクターの熱量はもちろん、しっかり言語化されていたり、これを伝えたいんだという思いだったりが、きちんとまとめられているものから選んでいると。

平元そうですね。ただ、熱意がなくて言語化されている企画書はひとつもなかったのも間違いなくて。そのうえで、何て言えばいいんでしょうか。どれも熱意があって、ちゃんと言語化されているんですけど、「何がこの作品の“ゲームゲノム”なのか、この番組で何を伝えたらオーケーとされるのか」、拡大版を含めて2本しか参照できる番組がなかったので、企画書を書いているディレクターたちも手探りだったと思います。

『ゲームゲノム』という番組のことがまだよくわかっていない中でも、切り口がおもしろかったり、その作品から唯一無二の要素を見出していたりする企画はいいよねという話になりました。ほかにも、まだフワッとしているけど、担当ディレクターに話を聞けば、形になりそうなものも積極的に取り上げています。「こんなにも企画書を読むのがおもしろい番組はほかにはない」と感じましたね。

ゲームメーカーへのアプローチの仕方とこだわりのゲストのキャスティング方法

――タイトルを決められた後は、各メーカーさんにアプローチをしていったと思います。連絡を取ったときの反応はどうでしたか?

平元反応はさまざまだったんですが、番組のことをご理解くださったのが、我々としては非常にうれしかったですね。「ゲームを作品として紹介したい」という、このひと言に共鳴してご協力をいただけたので。

レギュラー化1回目の放送で『ワンダと巨像』と『人喰いの大鷲トリコ』を取り上げたときに、“孤独と生命”という大きなテーマを掲げたいと上田文人さんにお伝えしました。そこで議論があって、本当にそのテーマでいいのかな、と。間違っている、ということではなくて「ゲームとしてあえて明確にしていない部分もありますが、そこはどうしましょうか」というところを、その都度、クリエイターさんや広報さんと協議して、作品や番組に対する理解を深めさせていただけたのが非常に印象的でしたね。

平元『ゲームゲノム』という番組でやりたいことと、クリエイターの皆さんが作り上げられた作品の中でプレイヤーに感じてほしいこと、それはあえていままで言語化してこなかった部分も当然あると思っていて。クリエイターの皆さんには、「野暮なことはわかっているんですが、それでもお伝えしたいことが僕らにはあって、ごいっしょさせていただけないでしょうか」とまずはご相談して、それに対して「ぜひやりましょう」というように皆さん快く応じていただきました。

メーカーさんがふだん行っているPRの仕方とは違いますし、ほかのゲーム番組ともアプローチが異なるので、伝えかた、取り上げかたについては深く議論させてもらいました。

――確かに、ゲームメーカーやクリエイターにとってはなかなかないアプローチの仕方ですよね。番組に出演されていたクリエイターの方たちも、とても楽しそうなのが印象的でした。

平元クリエイターの皆さんは全員、「プレイヤーが作品を遊んだ上でその魅力を味わったり、感じたりしてもらう。その先の感想は千差万別でいい」と最初にお話されるんです。でも、『ゲームゲノム』ならではの作品の魅力の伝えかたがあるんじゃないかとお話して、収録に臨んでもらうと、皆さん本当に楽しそうな雰囲気で。

――それはうれしいですよね。『ライフ イズ ストレンジ』を開発したのはフランスのゲームスタジオ(DONTNOD)ですし、『This War of Mine』はポーランドのインディースタジオ(11bit Studios)が開発したタイトルなので、クリエイターへの取材もたいへんだったと思いますが……。

平元『ライフ イズ ストレンジ』と『This War of Mine』に関しては、さまざまな制限がある中でクリエイターさんをスタジオにお呼びすることが難しいのは分かっていました。それでも絶対にインタビューを行いたいなとは考えていて。制作スケジュールの兼ね合いもあったりしたので、結果論の部分はもちろんあるのですが、DONTNODさんは、現地のロケクルーが撮影を行いながら、担当ディレクターがリモートで日本からインタビューを行いました。

平元クリエイターの方が日本のカルチャーで育っていて、「『ファイナルファンタジーVI』や『クロノ・トリガー』をプレイしていて、なにか感動的な物語をゲームにしたいと思い始めたんです」ということをお話されたんですね。“日本のゲームやアニメ、マンガに影響を受けて、いまの彼らがいる”ということが、日本のテレビ番組の取材を受けてくれるきっかけになったんじゃないかなと思いましたね。本当に感謝しています。

また、11bit Studiosさんに関しては、担当ディレクターが現地へ取材と撮影に伺いました。戦時下の市民のサバイバルを描いた『This War of Mine』を取り上げたのですが、ものすごくセンシティブなテーマを扱ったゲームですし、番組でお伝えするメッセージも相当に重たくなる。ですから、これは責任者たるディレクターがきちんとクリエイターの方と顔を見合わせてお話を聞いて来るべきだなと判断しました。

平元クリエイターの方への取材と併せて、番組ではポーランドで『This War of Mine』が政府から推薦図書に指定されていて、高校の授業などで戦争について学ぶ教材に使われているというエピソードも紹介しています。この取材に関しても、実際にディレクターが現地の学校と信頼関係をしっかりと築いたうえで、ご協力をいただいて撮影を行いました。そのかいがあって、非常に説得力のある回に仕上がったと自負しています。

――僕たちも週刊誌を作っているのでわかるのですが、基本的に毎週放送するのはめちゃくちゃたいへんだったと思います。どうやって乗り越えたんですか?

平元毎回、綱渡りだった……とは言いませんが(苦笑)、やはりかなりたいへんでしたね。スケジュールが後半、厳しくなることはわかっていたので、僕が担当した第1回の『ワンダと巨像』と『人喰いの大鷲トリコ』は、かなり前倒しで動いていたんです。それでも全体でいうとかなりスケジュールがパツパツだったんですけど……。

正直に言うと、当初想定していた放送のラインナップとは、順番が少しだけ入れ換わりました。ただ幸いにも、『ゲームゲノム』は毎回テーマが独立していますし、前後の関連性がない番組なので、視聴者の方にはあまり影響がないので大丈夫かなとは思っていましたけど、裏ではいろいろとやりくりをしていたんですよ。

――やはり、相当な苦労があったのですね。

平元でも、最後は参加してくれたディレクターたちの熱量に助けられたと思います。僕のような若造が何を偉そうなことを言っているんだと思われるかもしれませんが、最初に『ゲームゲノム』という番組を作るにあたって、「マスターピース(傑作)を作らなければいけないんだ」という話をディレクター陣にしたんですね。

というのも、僕は過去にゲームを扱ったテレビ番組を観たときに、僕ならこう作れたのにという、悔しさだったり、悲しさだったり、うらやましさだったり、複雑な感情を持ったことがあって。一度、番組を作ると、同じタイトルを扱った番組をすぐに作ることはできないので、「作るからには、絶対マスターピースにしよう。クリエイターの皆さんが持っている哲学や作品のメッセージをちゃんと伝えきろう」とみんなで決めたんです。

それをディレクター陣が熱く受け取ってくれて、事前に宣言したことで、制作でたいへんなことがあっても、「マスターピースにしよう」という思いが、番組を作るうえでのモチベーションになったと教えてくれました。この思いをチームで共有できたのは、すごく大きかったですね。

――「マスターピースを作る」という共有意識があったからこそ、たいへんなスケジュールも乗り越えることができたのですね。

平元そうですね。あとはなんとか事前取材や許諾交渉などが終わっても、収録スタジオを押さえたり、ゲームクリエイターの方やMC、ゲストの方たちのスケジュールを調整したりするのもたいへんで。とくにゲストの方たちは、扱う作品のことをその人目線で語っていただくキャスティングを徹底したので、「目的の方が呼べないんだったら収録を見送る」ぐらいの気持ちでいました。そういう意味でも、最後はギリギリのところでの勝負でもあったかなと思います。

――ゲストのキャスティングも驚きでした。そのゲームについてしっかり語れる方たちを、どうやって見つけてきたんだろうって。

平元キャスティングは難しかったですね。ゲームが好きだと公表されている芸能人や文化人の方はたくさんいらっしゃいますが、その中でも「この作品がすごく好きです、この作品だったら誰にも負けない熱量があります」とアピールしている方は少ないので。

そんな状況の中で、ピッタリなゲストを見つけるのは本当に難しかったのですが、たとえば『ライフ イズ ストレンジ』と『ライフ イズ ストレンジ2』のときは、品川祐さんと最上もがさんにゲストとして出演していただきました。品川さんは、ゲーム実況で『ライフ イズ ストレンジ』をプレイされていたので、語ってもらえるだろうと思ったんです。

平元その担保があったゆえに、もうひとりのゲストに最上さんを呼ぶことができました。というのも、最上さんはでんぱ組.incを脱退されて、シングルマザーとして子どもを育てるという大きな決断をされています。これまでいろいろな重みのある選択をされてきたからこそ、選択が大きなテーマである『ライフ イズ ストレンジ』を取り上げたときに、品川さんとは違う側面から作品について語っていただけるのではないかという気持ちがありました。

――なるほど。いずれのゲストの方たちもゲームについて自分の視点で語っていましたが、平元さんがとくに印象に残っている方は?

平元いちばんシビレたのは、『ロマンシング サガ2』の回に出演してくれた金子ノブアキさんですね。金子さんが『ロマンシング サガ2』をあそこまで愛しているかどうかは、おそらくですけど、どこにも公表されていなかったと思います。正直、僕らも恐る恐る依頼したという経緯があって。

というのも担当のディレクターが、“自分と同世代で、小学生のときに『ロマンシング サガ2』をプレイしたであろうゲーム好きの著名人や芸能人”をリストアップしてきたんですね。リストアップした方たちからは、「なにか『サガ』の匂いを感じる」と(笑)。

――『サガ』の匂い(笑)。

平元そのリストアップされた中に金子さんの名前があったんですが、「こればかりは聞いてみないとわからないぞ」って。それで「ゲームはお好きですよね。……『ロマンシング サガ2』ってプレイされたことがありますか。……あるんですね。しかも、好きですか。……それなら番組に出てくれませんか」といった具合に、四段論法ぐらいで交渉しました。

ただ、担当ディレクターの勘が当たって、金子さんからは「ぜひとも、というか絶対に出たいです!」とアツい返事をいただいて。僕らの「マスターピース理論」じゃないですけど、金子さんも「ロマサガ2」のゲストとして他の人に譲りたくないくらいの思いを語ってくれていたのが印象に残っています。

そこはNHKというか、ある種、テレビ局の強みかなとは思いました。「『ゲームゲノム』という番組で、『ロマンシング サガ2』を扱うんですけど、ゲストとして出演してくれませんか」とフラットにお聞きすることができたので。結果的に、金子さんにお声がけしてよかったです。あんなに無邪気で楽しそうにゲームを語る金子さんを見ることができましたし、おかげで作品の魅力もより伝わったと思っています。

――ゲストはもちろん、MCの人選もすばらしいですよね。前半は本田翼さん、後半は三浦大知さんがMCを務めていましたが、バトンタッチすることは最初から決めていたのですか?

平元はい。全10回やると覚悟を決めた段階で、毎回スタジオの座組のありかたを変えたいなとは思っていました。たとえば、クリエイターの方に出てもらえたら、絶対にクリティカルな言葉を聞くことはできると思いますが、スケジュールが合わない可能性もありますし、先ほどお話しした海外スタジオのように、収録スタジオに来ていただくのが難しいこともありますから。毎回同じ形に固執するのではなく、むしろ違う形にして演出の幅というか、番組内のバリエーション論に繋げたほうがいいと思ったんですね。

また、MCという観点でも、ちょっと挑戦したいなと考えていました。前半の本田さんは、ゲーム愛のあるインフルエンサーとしても活躍されているうえに、親近感のある方なので、ゲームを文化として捉えるという新しいキャッチコピーの番組に対して、視聴者の方に訴求していただけるんじゃないかということで、MCをお願いした経緯があります。

平元前半のMCは本田さんで早々に決まっていたのですが、後半をどなたにお願いするかちょっと悩みましたね。せっかくバトンタッチするなら、いい意味で本田さんとは異なる視点を持った方にしなければいけないと考えたからです。しかも、番組の放送がスタートして少ししてからバトンタッチの発表をするという視聴者へのサプライズ、という観点もあって。

とにかくMCという大役を担っていただき、番組を深めていただける人は誰だろう、と。いろいろと検討する中で、歌手やダンサーとしてのクリエイティビティがあり、ゲームの実況配信も熱心にやられている三浦大知さんだったら、独自の視点で後半5本の作品をみてもらえるんじゃないかと。

三浦さんは「本当に僕でいいんですか?」と何度も確認してくれたくらい喜んでくださって。最初の打合せの段階で、“心の握手”ができたというのが僕も本当にうれしかったですし、本田さんと同様、収録に対する熱量も半端じゃないものがありました。結果的に、おふたりに前半後半のMCを担当していただいてよかったなと手応えを感じていますね。

スタジオトークで飛び出したシーンを再現する、ゲーム映像の収録への強いこだわり

――本田さんがピュアな質問をするのに対して、三浦さんはじっくり言語化されていたのがとても印象的でした。キャラクターが違っていて、おふたりともよかったですよね。番組は30分に編集されていましたが、やはり泣く泣くカットしたシーンも多かったのですか?

平元もちろんありますが、レギュラー化するにあたって、パイロット版のときのように拡大版を何本も作ることは難しいなと思っていて。ですから、スタジオトークの収録時間はどれだけ盛り上がっても、基本的に1時間強に収めようと考えていました。VTRを観ていただく時間も込みだったので、実際にお話をしていただく時間は1時間もなかったと思います。そこからスタジオトークは、15分ぐらいに凝縮したイメージですね。

――スタジオトークをする段階でVTRができ上がっているので、それを観たうえでトークをするテーマや内容も大体決まっていますもんね。

平元そうですね。トーク収録を終えて、その後、VTRとトーク部分を合わせて28分45秒の番組に落とし込むんですけど、基本的に大きく構成が変わることはありませんでした。林さんがご指摘された通り、スタジオで見ていただくVTRの段階でキーワードだったり、VTRを受けてお話いただく大枠のテーマみたいなものだったりはある程度固めていたので。

収録が最後の答え合わせになり、さらに僕らが想定していた以上のおもしろい裏話や深い解釈がでるように一生懸命、準備を進めていましたね。そういう意味では、スタジオ収録までがいちばんのピークというか、がんばりどころだったと思います。

――とはいえ、VTRにも凝っていましたよね。我々もゲームを録画して、よりよい写真や動画を見せたいなって気持ちがあるので、平元さんたちが苦労されているのがよくわかるんですよ。ゲームを進めないといけませんし、そこに手間暇を惜しまずにやってらっしゃるじゃないですか。あれはどなたが実際にプレイして編集をされているんですか?

平元キャプチャーロケは、基本的に担当するディレクターが実際にプレイをしていて、必要なシーンやカットを集めています。一部担当ディレクターだけでは追いつかないときは、チームの中で「僕いま空いてます!」みたいに手を挙げてくれたディレクターが手伝ってくれたりと、助け合いながらの部分もありました。

――でも、ふつうにプレイするのと、必要なシーンを集めてプレイするのって、ぜんぜん違うじゃないですか。撮影する際も、いろいろな苦労があったと思いますが……。

平元たくさんありましたね。たとえば、『ワンダと巨像』はオープンワールドのゲームですが、愛馬のアグロに乗って軽快に駆け抜けられる場所がいくつもあって。ふつうにプレイすると気持ちがいいんですが、BGMがなかったり、風の音が印象的で。テーマを紐解く上で、「巨像探しの旅の中で、なんともいえない孤独を感じる」というようなナレーションを当てたがいたために、わざとゆっくり走ったりして。本当は、そのフィールドはもっとも駆け抜けやすいのに(苦笑)。

――(笑)。

平元もちろん、ふつうにプレイしていても感じる体験や感覚を象徴的に映像化して伝えるのが目的なので誇張しすぎるようなカットは避けるように意識しています。ほかのディレクターたちからも、いろいろな苦労があったと聞いています。

『ペルソナ5』の回のときは、カネシロ・パレスを紹介するときに、1回ATMになっている人たちを見せてから、パレスが銀行であることが分かるように見せたほうが驚きがあっていいよね、とか。つまり同じ情報でもカメラワークを駆使することで見えかたが変わってくる。ほかの番組ではカメラマンに一部託しているところを『ゲームゲノム』ではディレクターが全部やる、という感じです。

――確かに、そのほうがわかりやすいですよね。平元さん自身が、ゲームの撮影にとくにこだわったシーンもお聞きしたいです。

平元『ワンダと巨像』と『人喰いの大鷲トリコ』の回のときのスタジオ収録で、上田さんがトリコの興味レベルの話をしてくださって。じつはトリコって、生き物らしさをリアルに表現するために独自のAIが設定されていて、主人公の少年のほかに、鳥や風、キャラクターなどいろいろなものにパラメータが設定されていて、それらが動くことでトリコの興味レベルが変わって反応もリアルタイムに変化するようになっているんです。

僕は事前取材の段階で知っていたので、スタジオ収録のときにぜひその話をしてくださいとお願いしてはいたのですが、どういう文脈で上田さんが話してくれるかはわからなくて、そのときはVTRを用意していなかったんですね。ただ、その話がすごくいい形で収録できたので、編集の段階で、これは言葉だけじゃなくて、ゲーム映像といっしょに表現したいよねって話になって。

でも、トリコの動きはランダムなうえに、上田さんがお話してくれたシチュエーション通りに再現するのが本当にたいへんで。苦労して遺跡の高いところまで登って、鳥が来るのを待って、トリコがいい具合に反応したときに水場に飛び降りて、バシャンという大きな音を立ててトリコが振り向いてくれたシーンをフレームに収めるみたいな(苦笑)。

――それはめちゃくちゃやり直していそう(苦笑)。

平元トータルで30回か40回ぐらいチャレンジしたのかな? でも、じつは僕が撮影したんじゃないんですよ。このときは、ほかの回の試写とかでバタバタしていて、僕が自分の作業に追いついていなくて。幸いにも第1回を担当した編集マンがこれまたゲーム好きで、「僕がやっておきますよ」と言ってくれたんですね。それで何度もチャレンジして成功したものを、「平元さん、どうですか」って見せてくれて。上田さんがお話してくれた通りのシチュエーションだったので、映像を見たときは感動しましたね。

――僕らも仕事柄わかるんですが、ワンショットを撮るために何十時間もかけないといけないことってありますからね。

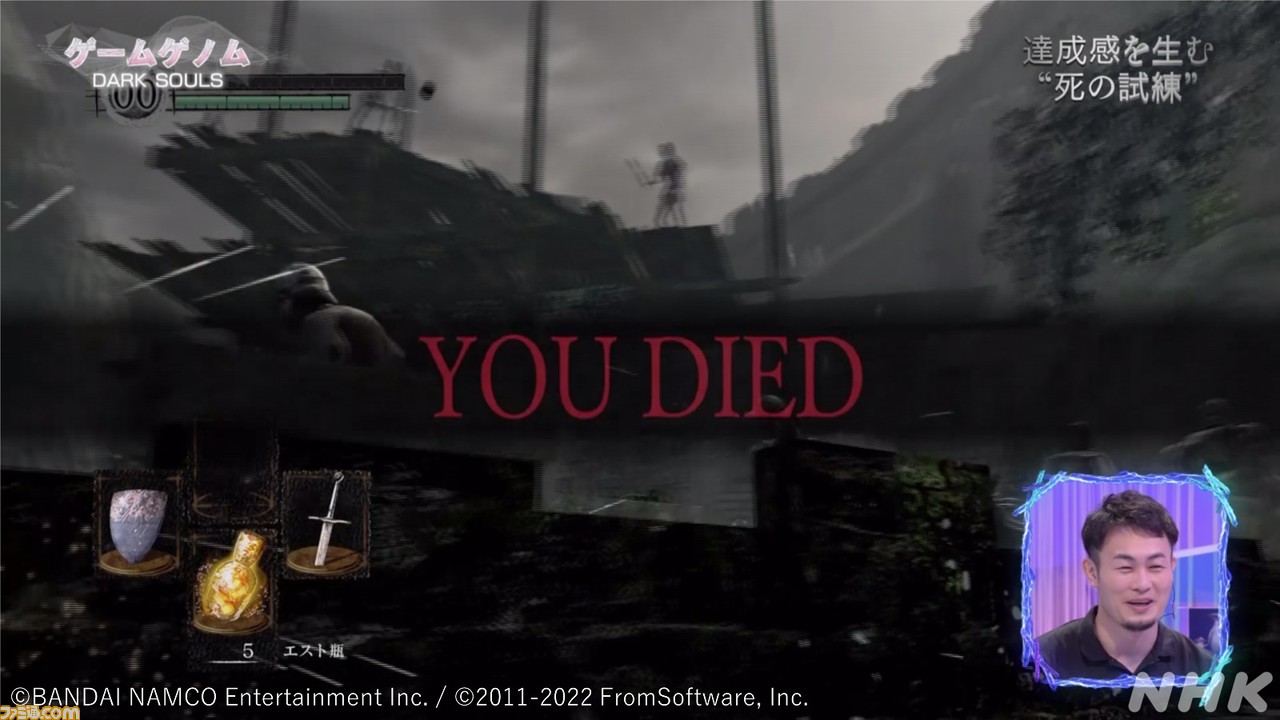

平元でも、ゲームの撮影に時間をかけることで作品の魅力を再確認できたというメリットもあって。『DARK SOULS』では、“死にゲー”であることを表現するために何度も死んで挑戦してをくり返すわけなんですけど、やっぱりそのプロセス、試行錯誤が究極の達成感につながることが再確認できました。

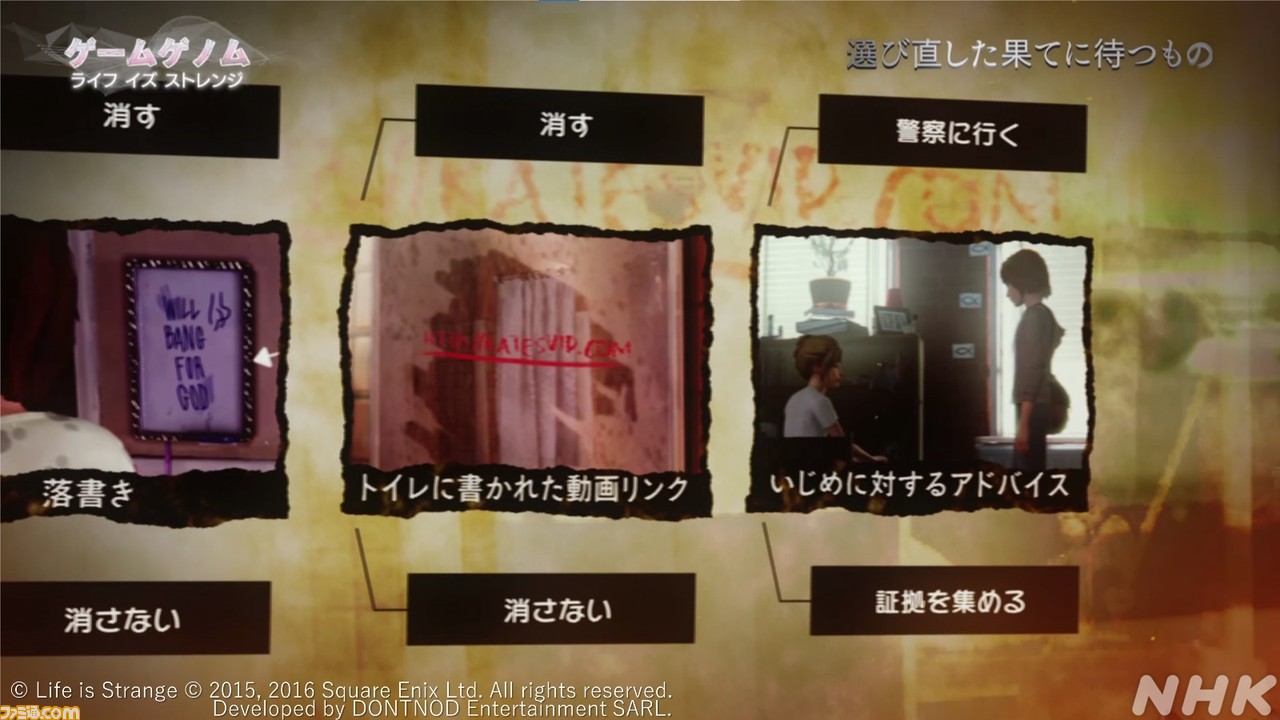

『ライフ イズ ストレンジ』ときも、プレイヤーの選択によって変わる物語のおもしろさや選択自体の重みを伝えたかったんですけど、番組で紹介するシーンを決めるためにやっぱり全部の分岐パターンを撮って確認したい、と。そうすると、こんなにも多くの選択肢と分岐があるんだってことを改めて理解しながらロケができました。

平元それに『ロマンシング サガ2』のときは、なかなか技をひらめかない中で、ひらめいたときの喜びをロケで体感でたり。番組で伝えたいことがロケの中で実際に起きて、それらのフィルターがうまく重なったことで、番組としての解像度を高くできたんじゃないかなと。もちろん、いまはこんな風に「こだわった話」として振り返られますが、当時の各ディレクターの苦労はそれぞれ大きかったと思います。

――ゲームファンの方ってある意味目が肥えているので、こだわり抜くとそこまでやるんだと驚嘆してくれるんですが、逆に手を抜くとすぐにバレちゃうので。

平元そうなんですよ。だからみんなビビっていました(苦笑)。NHKでは、コメント(ナレーション)を当てるときに、なんとなくの映像を置くことを揶揄して“コメントバック”っていうんです。「これはコメントバックになっているから、もっと魅力的な映像にしよう」ってよく議論するんですけど、『ゲームゲノム』でコメントバックを使ったら、ゲーマーの方たちに絶対にツッコまれるな、と。

――それだけ気合が入っていたからこそ、ゲーム映像もクオリティーの高いものになっていたのですね。でも、それだけがんばって撮影していると、尺がもうちょっとほしいってなるんじゃないですか?

平元どの回も、もっと尺がほしいと思っていました。ゲームの概要を伝えるVTRパートだけでも、尺が足りないことは僕らも自覚をしていて。たとえば、サブキャラクターの存在がストーリーやシステムを語るうえで重要なんだけど、尺が足りなくてあまり触れられないとか。

具体的に言うと、『ライフ イズ ストレンジ』では主人公マックスの話はするんだけど、親友・クロエはどうしよう、みたいな。ディレクターたちもキャラや物語はもちろん、細かいシステムや音楽なども含めて愛着が半端じゃないので、涙を流しながら削った部分もたくさんありました。

一方でスタジオトークも紹介したい内容がたくさんあって。取り上げた作品を通してどのような感動があったのか、ゲストやMCに語ってもらいながら、クリエイターの方たちからメッセージや作品に込めた思いを聞く。僕らからしたら、ひとつひとつが金言です。番組にとって何が大事なのか優先順位を決めて重要なものから使わせていただくために、どこをカットするかは、各ディレクターが最後まで悩み抜いたところだと思います。

最終回は『TOKYO JUNGLE』と『Stray』。気になる番組の見どころと今後の展開は?

――これまで9回放送された中で、どのような手応えを感じているのか教えてください。

平元具体的な数字をお話することはできないのですが、平日の23時台にも関わらず、たくさんの方がリアルタイムで視聴してくれたと報告を受けていますし、なにより録画視聴率が高かったと。とくに20代、30代の視聴者が多くて、やはりゲームが当たり前の存在になっている世代に受け入れられている印象ですね。録画視聴率が高かったのは、ゲームのパッケージのようにコレクションしたい人が多かったのかなと感じました。

放送前後は、自分たちで信じられないくらいエゴサーチをしているのですが(苦笑)、おもしろいなと思ったのが、視聴者の皆さんの感想が千差万別なんですよ。「こんなゲームがあったんだ」、「やったことはないけどおもしろそう」といううれしい感想がある反面、ファンの方たちからは「ぜんぜん魅力が伝わっていない」、「取り上げかたが浅い」といった厳しいご指摘もあって。

賛否両論になることは想定していましたし、むしろいろいろな意見をたくさん言ってくれるのはありがたいなと思いました。意見が多いぶん、それだけ各作品に対して熱量の異なる方たちが、『ゲームゲノム』という番組に集まってくれて、それぞれ感じたことをSNSなどで発言してくれる。すごく盛り上がっているなと実感することができたので、作り手としてものすごくありがたかったですし、ご批判やご指摘も含めて、真摯に受け止めつつも、とてもうれしかったですね。

――本日(2022年12月21日)には、最終回となる10回目の『ゲームゲノム』が放送されます。取り扱う作品は『TOKYO JUNGLE』と『Stray』ということで、ちょっと不思議な組み合わせですよね。動物つながりはわかるのですが、メーカーやジャンルも異なるので。ぜひ見どころを教えてください。

平元先ほどお話した通り、制作スケジュールはてんやわんやしたところがあったので、すべてを美化してお伝えするつもりはないんですが、結果的にラストの10回目が『TOKYO JUNGLE』と『Stray』になったのは、番組として大きな意味があったんじゃないかと考えてしまうぐらい、感慨深いものがありました。

というのも『ゲームゲノム』の番組のコンセプトは、ゲームを文化や作品として捉えて、文化としての魅力を伝えるってことなんですけど、そこに“古今東西の”って言葉をつけたんですね。これはゲームだけではなくて、映画や音楽などもそう思うんですが、名作と呼ばれる作品たちは、時代や作られた場所は関係ない。普遍的な魅力や価値、メッセージを持っていると僕は信じていて。それを『ゲームゲノム』の番組で伝えたいなと考えていました。

そういった思いがあった中で、最後に取り上げるのが『TOKYO JUNGLE』と『Stray』なんです。『TOKYO JUNGLE』は2012年発売という少し前のゲームなのに対して、『Stray』は2022年に発売された最新のタイトル。クリエイターも日本とフランスという違いがありますよね。

平元生まれた時代や場所も異なるアニマルゲームを、『ゲームゲノム』という番組の目線で捉えたときに、それぞれ重なっている部分もあるし、当然重なってない部分もあって、比較してみるとおもしろいんじゃないかということに、企画段階で手応えを感じました。実際に、番組で実現したかった古今東西のゲーム論みたいなことを、ひとつ体現できた回になったんじゃないかなと感じています。

――似たような作品で古今東西のゲーム論を語るうえで、発売当時話題になった『TOKYO JUNGLE』と『Stray』はベストな組み合わせだったかもしれません。

平元番組の見どころをお話すると、スタジオトークには『TOKYO JUNGLE』を手掛けた片岡陽平さんをお招きしていて、『Stray』のプロデューサーのスワンさん(Swann Martin-Raget 氏)にリモートインタビューをしたVTRを観てもらったんですね。

そのとき片岡さんが、とても印象的なことをお話してくれて。「『Stray』のゲーム画面を通して、自分たちが動物を主人公にするゲームに託したもの、そこで表現したかったもの、表現するうえで難しかったことみたいものがすごく重なって、プレイ画面から見て取れた」と感想を言われて、そこにMCの三浦さんがまた秀逸なコメントをしてくださるんですけど、ふたりのクリエイターが古今東西の垣根を超えた瞬間で感動したんですね。

――それは製作者冥利に尽きますね。明日放送される10回目で最終回を迎えるということで、今後の展開が気になりますが、平元さんは今後、『ゲームゲノム』をどのように進化させていきたいとお考えですか?

平元NHKとして正式に、何か決まっていることをお伝えできる状況ではないのですが、僕たち制作班としては、シーズン2と言いますか、新たな『ゲームゲノム』を作りたいという気持ちは強く持っています。

パイロット版も含めた11本を作ってみての手応えがあったということと、視聴者の皆さんからも多くの反響をいただいているという実感もあるので、皆さんの期待につぎのシーズンでもお応えしたいです。そしてなによりも視聴者の皆さんの心を動かす番組をもっとお届けしたいっていうテレビディレクターとしての強い気持ちもありますから。

あとは10本作ってみて、まだまだ足りないなということに改めて気づいたので。シーズン2を作ることができるなら、もっといろいろな作品の『ゲームゲノム』に迫りたいですね。それに本数が増えれば増えるほど、これまで制作した『ゲームゲノム』の明度だったり、彩度だったりがよりはっきりするような気がしていて。文化、作品と言ったからには、比較できるものが増えていくほど、語れることも多くなっていくと思うんです。

たとえば、パイロット版の『デス・ストランディング』では“繋がり”をテーマに扱いましたが、別の作品で“繋がり”をテーマに番組を制作することもぜんぜんありえると考えていて。そうなったときに、『デス・ストランディング』の“繋がり”と別の作品の“繋がり”の違いはなんだろう、と。それぞれ得られる体験があって、同じ“繋がり”というテーマでも、作品論や文化論の違いを明確にできると思います。本数を重ねていけばいくほど、比較がよりおもしろくなっていくような番組像が『ゲームゲノム』で目指したいところではありますね。

――視聴者の方から、この作品で『ゲームゲノム』を制作してほしいという声も届いているんじゃないですか。

平元本当にありがたいことに、そういった声も実際に届いていて。どのゲームとは言えませんが、取り上げてほしいと言ってくださる作品の中には、企画書で出ていたタイトルもあったんですよ。3回目、4回目くらいの放送を迎えていたときに、「『天穂のサクナヒメ』を取り上げてほしい」という声もあって。その後、実際に8回目で取り上げることになるわけですけど、まだ発表できないから「もうちょっと待っていてください!」と思ったりして(苦笑)。

平元視聴者の意見も取り入れながら、ゲームカルチャーのライブラリーになるような番組を目指して、引き続きチャレンジしていきたいなという気持ちもあります。何よりも「観てもらえる番組」、「観てよかったと思う番組」、「また観たいと思う番組」にしていきたいですね。ではないと放送している意味がないと考えています。

これは番組に出演してくださったクリエイターの皆さんが揃って仰っていたことにも重なるんです。表現は皆さんさまざまでしたが「ゲームは、プレイヤーに遊んでもらって初めて完成するんだ」、と。テレビ番組も同じだなとハッとさせられました。というわけで、是非“ひとまずのラスト”となる第10回を楽しんでいただき、「次」に繋がる後押しをいただけたらうれしいです。

ありがとうございました!