知らないことに気付くためのひとつの視点

知らない課題、気づいていない課題を探索できるような時間をもつことは、自身の成長にも繋がるはずです。

分かっている課題に取り組む危険性

アメリカ国務長官ドナルド・ラムズフェルドが残した有名な言葉があります(下記はWikipediaの引用)を基に意訳したもの)。

何かが起こっていない報告は、いつ聞いても興味深い。なぜなら、我々が既に知っていると既知しているものと、十分に理解していないがあることに気付くからだ。しかし、未知の情報、つまり我々が知らないことすら知らない情報も含まれている。

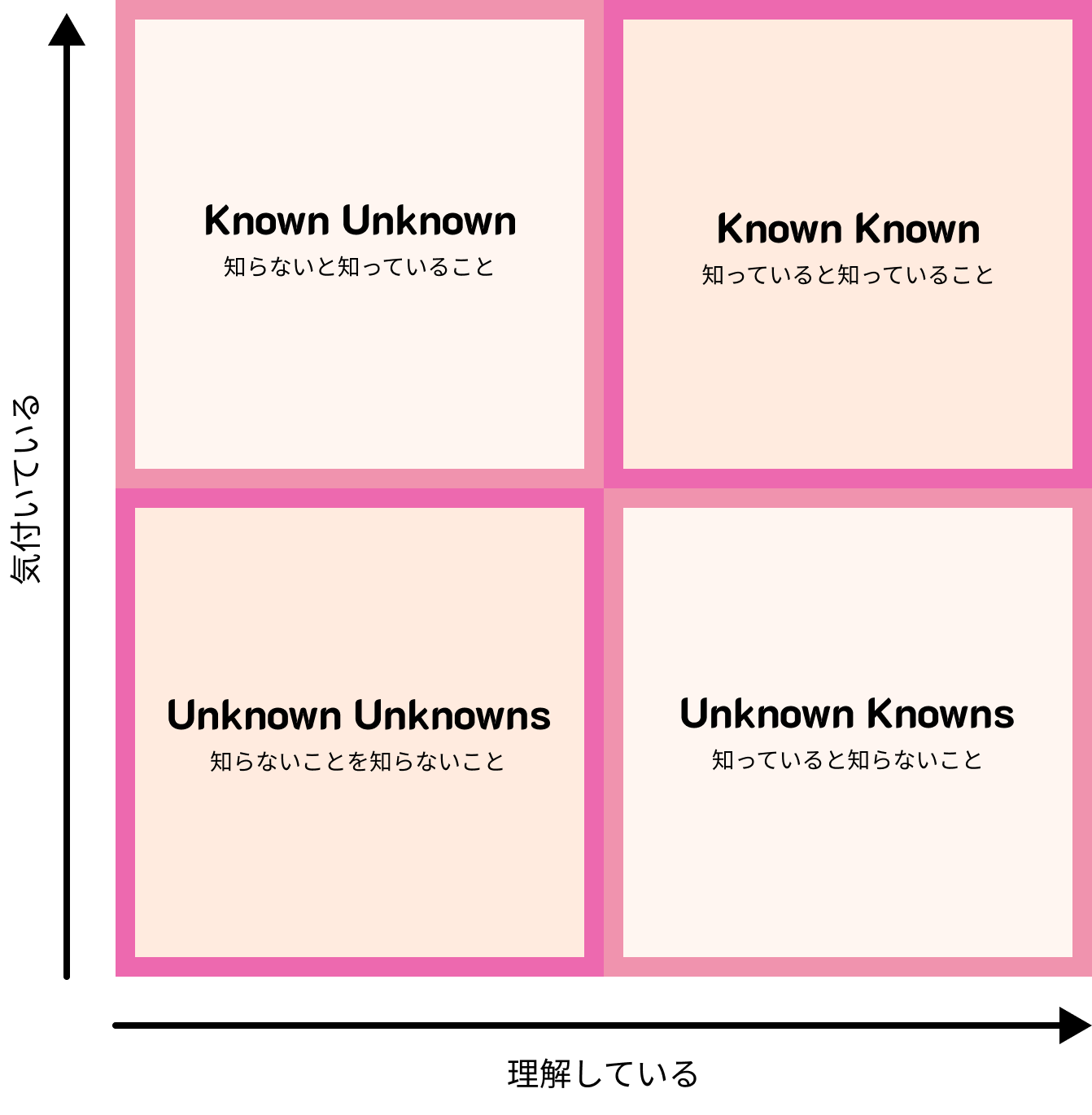

彼の言葉をタイトルにした「The Unknown Known 」というドキュメンタリーもあります。非常に哲学的ですが、定性・定量データを扱う人たちにとって重要なメッセージです。ドナルド・ラムズフェルド元国務長官は「Known Knowns」「Known Unknowns」「Unknown Unknowns」について話していますが、「Unknown Knowns」という組み合わせもあります。これらをリスク分類の一環で下図のようにマトリックス図でまとめてる場合があります。

Known Knowns (知っていると知っていること)

- 知るべき理由と内容を理解している状態

- 「取り組むべき課題だと十分に理解している」

Known Unknowns (知らないと知っていること)

- 知るべきことがあると気づいているが、十分に理解していない状態

- 「課題のようだが、きちんと理解していない」

Unknown Knowns(知っていると知らないこと)

- 知っている気がするけど、確信に至らない状態

- 「重要な課題だが、身近には感じられない」

Unknown Unknowns (知らないことを知らないこと)

- 知るべきことがあることすら気づかない状態

- 「そんな課題があるようにも思えないし、重要とも思えない」

リサーチは課題への理解を深める「Known Unknowns (知らないと知っていること)」を明らかにする活動に偏りがちです。ユーザーからフィードバックが来ていたり、定量・定性調査などを通して課題があるのは分かっているので、それらをきちんと理解するためにリサーチをします。課題に対して「なぜ」と問いかけて理解を深めることが重要ですが、見えている範囲の課題にしか取り組めません。つまり、「Known Unknowns 」は我々が課題であることに気付いていることが前提になります。

こうした既に分かっている課題を掘り下げるだけのリサーチは『受け身』になりがちです。課題を発見するのではなく、発見されている課題を解決に向けて整理するのが目的になります。分かっていることをリサーチするという姿勢だと、視野が広がるほどの発見もないですし、我々の価値観を刺激もありません。目の前にある課題を取り組むだけで、なかなか課題の本質へ取り組む機会を失う場合もあります。

課題の理解は欠かせないので「Known Unknowns 」への取り組みは必須ですが、「Unknown Knowns(知っていると知らないこと」「Unknown Unknowns (知らないことを知らないこと)」を明らかにするリサーチも取り組んでいきたいところ。特に「Unknown Knowns」は我々がもつバイアスに気付く機会になります。例えば、B2B プロダクトにはジェンダー問題は関係ないという思い込み(バイアス)が、重要な課題を取りこぼす場合があります。私たちが無意識に抱く当たり前に問いかけできるのが「Unknown Knowns」のリサーチだと思います。

ただ、ロードマップどころか、個々の施策にも直結しないリサーチをするのは簡単なことではありません。エスノグラフィやフィールドワークなど「Unknown Knowns」「Unknown Unknown」を明らかにする手法はあるものの、それをプロダクト開発プロセスに取り込むのは至難の業です。大企業であれば未知の発見ができるような調査・研究に特化した組織をつくり、結果を基にプロトタイプを作るところがあります。素晴らしい取り組みですが、情報がサイロ化してしまったり、現場プロダクト改善には活かされない場合もあるので最適解とも言い難いです。

組織の大きさや成熟度によって、「Unknown Knowns」「Unknown Unknown」への取り組み方は変わります。どうやって推進していくか考える前に、私たちひとりひとりが問いかけを忘れないことが重要な一歩になります。リサーチだけでなく、デザインに関しても「当たり前」「こうあるべき」「だいたい分かっている」といったバイアスはあるはずです。特に実践を長く続けていると固定概念によって課題が見えなくなることがあります。

知っている課題について理解を深めるだけでなく、知らない課題、気づいていない課題を探索できるような時間をもつことは、良いプロダクト作りだけでなく、自身の成長にも繋がるはずです。