ドットインストール代表のライフハックブログ

会社には組織がつきもので、組織はOSのファイルシステムのような階層構造を持っている。そして、会社組織というものは、しょっちゅう変更される運命だ。この変更に迅速、柔軟に対応するために、OSのファイルシステムのように、データベース上のツリー構造をマウスで自在に操作できるようにしたい。Railsにはツリー構造を扱うための仕組み、acts_as_treeがある。これと、前回使ったsortable_elementを組み合わせて、マウスによるツリー構造の操作に対応してみた。 acts_as_treeの組込み parent_idフィールドの追加。(前回のマイグレーションファイルにオレンジ色の1行を追加した。) # マイグレーション:db/migrate/001_create_locks.rb class CreateLocks < ActiveRecord::Migration def self.up

今は瀬川記念小児神経学クリニック… 患者を生きる朝起きられず、昼夜が逆転 背後に潜んでいた二つの病気(2019/8/31) ■【まとめて読む】患者を生きる・眠る「睡眠相後退症候群」 東京都内の高校1年の女子生徒(16)は、中学時代、部活に塾にと忙しい生活を送る…[続きを読む] 救急医は忙しい? 「ER型」「自己完結型」多彩な現場[ニュース・フォーカス](2019/8/29) 認知症の根本治療薬、相次ぐ開発中止 完成を阻む壁とは[ニュース・フォーカス](2019/8/29) 睡眠リズム戻す治療開始、「治りたい」気持ちが不可欠[患者を生きる](2019/8/29) 結核の仲間の病原菌、正確に特定 薬の選択が容易に[ニュース・フォーカス](2019/8/28) 子宮頸がんワクチン接種「決めかねる」4割 厚労省調査[ニュース・フォーカス](2019/8/31) 遺体になぜ金属片? 北

クリックで手軽にiOSやMacと親和性の高いサーバー運用ができる、そんな夢を背負ってデビューしたServer.appは、気がつけば、その役割を縮小し細々とした存在になってしまいました。同時に、その掲げられた夢にすがって恩恵を受けていたユーザーたちは、路頭に迷う時代になりました。 中小オフィス向けサーバーを簡単に構築、管理できるという位置づけでのServer.appの提供はなくなりました。しかし、その向こう側には、かつてと変わらないパワフルな環境が引き継がれています。ここでは、Server.appに頼らず、macOSの基本構成を中心に、ちょっと小さなオフィスや自宅向けのサーバー環境を構築、運用する方法を考えていきます。

_ [Ruby] Ruby 技術者認定試験の問題を予想してみました さらに追記:第二回試験を受けましたが、この日記の予想問題とはあんまり近くはありませんでした。試験勉強をされる方は、リファレンスマニュアルと NaCl さん謹製のRuby認定試験対策問題を読むのが良いと思います。 追記:まつもとさん曰く、実際の問題はもう少しストレートで優しいものになる予定とのことです。 10 月に実施される予定の Ruby 技術者認定試験の問題を予想してみました。とりあえず 30 問。組み込み関数・変数・定数・クラスの問題がほとんどないので、増やすつもりです。 エントリーレベルだそうなので簡単な問題にしてみましたが、簡単すぎでしょうかね。(会社の後輩に見せたところエントリーレベルにしては難しいとの評でした。SJC-P を念頭においていたのでひねった問題にしてしまったかもしれません……)除いた分野は、ブロッ

お知らせ 2007年11月27日 参加希望者が少ないため、Ruby認定試験の第二回に向けた勉強会は行わないことにしました。 総合的な問題を11問追加しました。合計で、20問公開してます。 ご活用ください。 総合問題 No.1 2007年11月21日 総合的な問題を9問を公開しました。 11月26日(月)までに、10問程度を追加する予定です。 総合問題 No.1 2007年10月26日 解答と解説を公開しました。ご覧ください。 回答と解説 2007年10月26日 第15回オープンソースサロンで, 問題のいくつかを解説しました。ご参加いただきありがとうございました。 はじめに Ruby認定試験 の対策として、NaCl の有志で模擬試験問題を作成しました。 Ruby認定試験は次の日程で行われます。 第一回 2007年10月27日(土) - 終了 第二回 2007年12月1日(土) - 終了 第

東京大学 浅見研究室は7月12日、情報系の学生や若手エンジニアのための交流企画として、「IT企業はほんとに泥のように働かされるのか~ナナロク世代がお答えします」と題したカンファレンスを開催した。「IT業界のネガティブな側面が指摘される中、その実態を『ナナロク世代』が『ハチロク世代』に向けて伝える」という趣旨で、会場となった東京大学 本郷キャンパスの教室には、大勢の学生や若手エンジニアが集まった。 モデレータはCerevoの岩佐琢磨氏が行った。パネリストとして、大谷陽明氏(ソニー)、尾藤正人氏(ウノウ)、柴田竜典氏(日本オラクル)、加藤篤延氏(NTTコムウェア)が登壇。「個人としての参加であり、それぞれの企業や活動を代表する見解ではない」としながら、それぞれの経験を元にIT業界について語った。 始めに、主催者である東京大学 大学院情報理工学系研究科の川原圭博氏が企画趣旨を説明。「毎年、電子情

●いろんな事情があるのです 「この件についてどう思いますか?」等、漫画家さんに今回の件に関して、コメントを強引に求めるのは迷惑になるのでやめましょう。 ■騒動の発端■ ■小学館の反応■ ■ニュース報道■ ■一般週刊誌■ ■雷句派■ ■少年サンデー編集者(冠茂)派■ ■どっちもどっちだよね派■ ■距離を置きたい派■ ■今のところ静観派■ ■漫画家の反応 ■漫画家関係者の反応■ ■漫画原作者の反応■ ■漫画雑誌編集者の反応■ ■漫画評論家/ライターの反応■ ■イラストレーターの反応■ ■小説家の反応 ■その他の反応■ ■匿名者の反応の反応■ ■参考になりそうなエントリー■ ■今回の件とは直接関係はないが参考になりそうなエントリー■ だいぶ情報量が増えてきたので、新着情報がチェックしにくくなってきたかと思います。 そこで新着情報だけを載せ

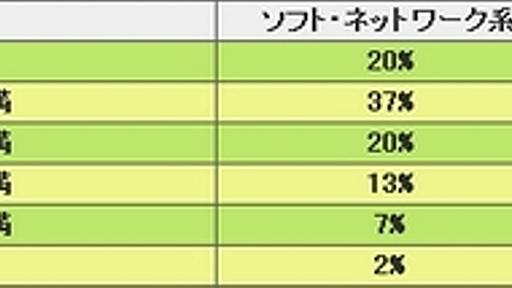

リクルートは7月10日、エンジニアの残業実態調査の結果を発表した。同社が運営する情報サイト「リクナビNEXT Tech総研」で3264人のエンジニアに対して予備調査を行い、残業手当が支給されていると回答した84%の回答者のうち、無作為に300人を抽出して詳細を調査した。 平均退社時間については、「19時~20時未満」が最も多く35.3%、次いで「20時~21時未満」が23.3%、「~19時未満」が18.3%、「21時~22時未満」が14.3%の順となった。退社時間が20時以降になる人を合計すると全体の46.3%となり、「慢性的な残業状態が続いている」と同社は説明している。また、「23時以降」という回答も1.7%存在した。なお、職種分野別に見ると、ソフト・ネットワーク系(ソフト系)と電気・電子・機械系(ハード系)で大きな差は見られないものの、ハード系がやや遅い退社時間であるとしている。

次世代ブラウザ Firefox - 高速・安全・自由にカスタマイズ 「軽い」「使いやすくなった」と評判のfirefox3。僕もご多分に漏れず正式版公開と同時にサッサと乗り換えてます。 普通こんだけメジャーなソフトのバージョンアップというと「○○は良くなったが××は前のほうが」とか言われそうなもんだけど、firefox3って全然悪い評判聞かないので乗り換えに躊躇する理由ほとんど無かったんだよね。唯一、そして非常に大きな理由になりえたのはアドオン対応なんだけど、僕は元々そんな大した数のアドオンは入れてなかった上にほとんど既に対応していたので問題無し。 しかしバージョンアップして前とほとんど同じ使い方というのもいかにも味気ない話です。せっかくなので、お薦め記事を巡ったり公式ページを彷徨ったりして常用アドオンを増やしてみました。 「それ、Firefox3でも出来るよ?」とOpera信者に言い放つた

先日はお願いメールの話でしたので、首尾良くお願いが通じた場合のお話しを。 お礼とか感謝は、する方もされる方も嬉しいものです。「ありがとう」っていい言葉ですよね。なんか道徳の時間っぽくなってきましたが、そこはそれ。その爽やかな気持ちを当事者だけじゃなくて、スマートに周りへ振りまいてみるというのが、今回のTipsです。 お礼を伝えるときには、人づてに伝えてもらう。例えば取引先だったら当事者の上司だったり部下だったり、会社の部下だったらその直属の上司とか同僚とかに、「●●の件ではありがとうと伝えて欲しい」という旨を依頼してみるわけです。伝言を頼まれた方も、お礼を伝えるだけですから気分も楽ですしね。 ただし、人づてなので「本人に届くかどうか確実じゃない」というデメリットもあります。そんな不安があるときには、メールでもダメ押しで送っておきましょう。言づての手法をメールに応用すると「お礼のメールはなる

リリース、障害情報などのサービスのお知らせ

最新の人気エントリーの配信

j次のブックマーク

k前のブックマーク

lあとで読む

eコメント一覧を開く

oページを開く