タグ

- すべて

- .net (4584)

- accounting (383)

- activerecord (329)

- activism (399)

- adobe (3004)

- advertising (466)

- afp (547)

- aist (418)

- al-jazeera (1973)

- alexa (403)

- algorithm (2630)

- amazon (891)

- amazon-ec2 (470)

- amazon-redshift (462)

- amazon-s3 (479)

- amazon-web-services (2875)

- analytics (9651)

- android (988)

- angular (582)

- angular-2 (420)

- angularjs (1319)

- animation (425)

- anime (479)

- apartment (326)

- api-management (356)

- apple (1137)

- application (456)

- architecture (505)

- arrest (392)

- ars-technica (1813)

- art (10120)

- art-auction (577)

- artificial-intelligence (498)

- artificial-neural-network (2535)

- asahi (1811)

- atlantic (1033)

- atmarkit (3777)

- audio (681)

- australia (498)

- authentication (724)

- automobile (497)

- aws-lambda (413)

- bank-of-japan (1488)

- banks (628)

- barack-obama (852)

- bbc (20754)

- biennale (776)

- biology (5068)

- bitbucket (512)

- bitcoin (335)

- blockchain (1194)

- blog (1328)

- bloomberg (14790)

- books (3151)

- buddhism (383)

- business-promotion (1154)

- c (384)

- c# (631)

- c++ (912)

- c-family-programming-language (4915)

- cabinet-office (5193)

- cakephp (366)

- california (3265)

- canada (744)

- carnegie-mellon-university (512)

- cascading-style-sheets (910)

- central-processing-unit (2413)

- channel-9 (785)

- charles-murray (612)

- chatbot (606)

- chiba (656)

- child-development (1318)

- china (4567)

- chunichi-shimbun (430)

- circleci (351)

- city (349)

- classmethod (913)

- cloud-computing (596)

- cluster-analysis (2275)

- cluster-manager (1786)

- cnet (384)

- cnn (2879)

- comfort-women (358)

- comic (391)

- commentary (413)

- commodity-market (657)

- communication (411)

- community-building (7369)

- company (5067)

- compiler (346)

- concurrent-computing (3388)

- connecticut (481)

- connpass (1322)

- conservatism (426)

- construction (4493)

- content-generating (484)

- continuous-integration (715)

- cornel-university (423)

- creative (885)

- crime (1741)

- criminology (1663)

- critic (563)

- d3.js (389)

- daiwa-institute-of-research (767)

- data-mining (390)

- data-processing (362)

- data-structure (4681)

- data-visualization (2450)

- data-warehouse (453)

- database (5629)

- death (2161)

- deep-learning (1910)

- dentsu (353)

- department-of-commerce (3976)

- design (638)

- diplomat-magazine (345)

- docker (3586)

- documentation (862)

- domain-name-system (443)

- dpj (550)

- e-book (722)

- e-learning (324)

- earthquake (524)

- ec (1129)

- economic-growth (2476)

- economics (368)

- economist (1939)

- education (986)

- elasticsearch (374)

- electronica (2790)

- elixir (5939)

- emacs (1435)

- email (384)

- employee-business (640)

- employment (784)

- energy (743)

- energy-policy (1127)

- english (593)

- entertainment (690)

- environmental-policy (5773)

- erlang (3348)

- ethereum (559)

- event (698)

- examination (2942)

- facebook (4034)

- file-system (325)

- film (759)

- finance (626)

- financial-times (2290)

- firebase (325)

- fiscal-policy (450)

- fiscal-problem (321)

- food (1331)

- forbes (1877)

- forecasting (2302)

- foreign-affairs (543)

- foreign-exchange-market (1888)

- fortune (888)

- fox (355)

- france (823)

- fraud (482)

- fukushima (341)

- functional-comparison (708)

- game (1495)

- general-election (427)

- germany (526)

- gerontology (575)

- git (492)

- github (23055)

- globis (1553)

- go (2514)

- google (4011)

- google-chrome (1040)

- google-cloud (1604)

- google-play (338)

- government (621)

- graphql (1033)

- guardian (5655)

- guide (1387)

- gun-violence (398)

- hacker-news (346)

- harvard-university (878)

- hatelabo-anonymousdiary (373)

- hatena-bookmark (36535)

- havard-business-review (765)

- health (642)

- healthcare-industry (1514)

- heroku (969)

- hong-kong (544)

- house-of-councillors (358)

- housing (698)

- html (5461)

- http-server (349)

- huffington-post (630)

- hypervisor (477)

- ict (2400)

- ieice (358)

- impress (1279)

- impression-management (554)

- india (768)

- infrastructure-as-a-service (761)

- installation (682)

- intel (1345)

- intelligent-agent (1079)

- interview (535)

- investment (578)

- ios (581)

- ipa (1851)

- iphone (694)

- italy (918)

- itmedia (583)

- itochu-techno-solutions (323)

- japan (3148)

- japan-china-disputes (766)

- japan-korea-disputes (845)

- japan-research-institute (401)

- java (2749)

- javascript (11513)

- jazz (689)

- jiji-press (1550)

- jil-pt (569)

- jpcert (586)

- jquery (375)

- json (405)

- jst (1647)

- kenplatz (3461)

- keras (385)

- kernel (1335)

- kickstarter (641)

- korea (705)

- kubernetes (2173)

- kyoto-university (483)

- la-biennale (702)

- labor-economics (10216)

- language-model (683)

- laravel (721)

- law (566)

- ldp (1207)

- liberalism (638)

- libertarianism (768)

- library (703)

- line (514)

- link-building (422)

- linux (6509)

- local-government (7640)

- log-management (558)

- los-angels-times (830)

- lpi (829)

- machine-learning (9322)

- macos (451)

- mainichi (758)

- manga (390)

- market-research (2617)

- market-trend (9962)

- marketing (717)

- massachusetts (2956)

- mathematics (594)

- media (1616)

- media-art (413)

- media-manipulation (357)

- medical (761)

- meditation (484)

- medium (3168)

- meetup (2135)

- microsoft (3503)

- microsoft-azure (516)

- microsoft-developer-network (949)

- middle-east (1725)

- military (1055)

- ministry-of-economy (3891)

- ministry-of-education-culture (1010)

- ministry-of-finance (468)

- ministry-of-internal-affairs (977)

- ministry-of-land (400)

- ministry-of-welfare (12479)

- mit (2350)

- mitt-romney (692)

- mobile (601)

- mobile-app (1039)

- mobile-application-development (3572)

- module-loader (628)

- monetary-policy (2949)

- morphological-analysis (353)

- movie (19484)

- mozilla (1205)

- murder (787)

- museum (563)

- music (5934)

- mysql (1350)

- national-diet-library (4396)

- national-institute-of-health (4985)

- national-library-of-medicine (4917)

- national-vulnerability-database (3870)

- natural-language-processing (566)

- ncbi (4840)

- network (469)

- network-engineering (1138)

- neuroscience (790)

- new-york (525)

- new-york-times (5424)

- new-yorker (690)

- newsweek (1083)

- nginx (794)

- nhk (4060)

- nikkei (1465)

- nikkei-bp (4163)

- nist (3973)

- nli-research-institute (1309)

- node.js (3248)

- nomura-research-institute (459)

- nosql (686)

- note (416)

- novel (324)

- npm (334)

- npr (1561)

- ntt-data (483)

- nu-jazz (343)

- nuclear-power (517)

- nuclear-power-phase-out (691)

- nvidia (435)

- ocaml (1077)

- online-advertising (361)

- openstack (513)

- oracle (353)

- organization (1476)

- oricon (3220)

- os-level-virtualization (3224)

- osaka (719)

- package-management (509)

- paleolibertarianism (599)

- pandas (592)

- pathology (6085)

- pennsylvania (496)

- people (5651)

- peoples-daily (1524)

- performance-engineering (667)

- perl (703)

- personal-development (521)

- peter-thiel (334)

- phoenix-framework (894)

- photo (1170)

- php (2857)

- physiology (2549)

- platform-as-a-service (4282)

- plugins (1057)

- police (717)

- politics (3369)

- postgresql (1602)

- powershell (1158)

- presidential-election (551)

- privacy (803)

- product-hunt (380)

- productivity (893)

- programming (606)

- programming-language (371)

- prtimes (1281)

- psychology (546)

- public-company (634)

- public-health (459)

- pubmed.gov (4838)

- python (4905)

- qiita (14709)

- qualcomm (985)

- qualcomm-snapdragon (864)

- quora (366)

- radiation-poisoning (583)

- rakuten (699)

- ranking (402)

- rape (449)

- raspberry-pi (1341)

- rdbms (1647)

- react (788)

- react-native (1930)

- real-estate (1074)

- real-estate-economics (5496)

- recruit (866)

- reddit (411)

- redis (435)

- reference (986)

- religion (891)

- remote-procedure-call (414)

- research (1635)

- researchmap (1092)

- reuters (6153)

- review (1637)

- rieti (403)

- ril (1640)

- robotics (837)

- rspec (666)

- ruby (11858)

- ruby-family-programming-language (8524)

- ruby-on-rails (6539)

- rubyflow (1740)

- rumor (573)

- russia (1092)

- rust (1525)

- saatchi-art (436)

- sankei (2276)

- scala (1386)

- scikit-learn (344)

- search-engine (933)

- security (1105)

- security-engineering (3592)

- security-management (1052)

- senkaku-islands (716)

- seo (4738)

- serps (346)

- services (3825)

- sexology (1585)

- shinzo-abe (710)

- single-board-computer (1249)

- slideshare (437)

- smart-city (416)

- smart-contract (478)

- smartphone (898)

- social-media (498)

- social-media-marketing (1304)

- sociology (1351)

- software (1221)

- software-debugging (517)

- software-deployment (1667)

- software-design-pattern (688)

- software-engineering (3073)

- software-testing (2593)

- sothebys (354)

- soundcloud (491)

- space (356)

- speaker-deck (1903)

- sports (427)

- stack-overflow (7079)

- stanford-university (1665)

- statistics (1099)

- steelmaking (624)

- stock-market (880)

- stress-management (603)

- structured-query-language (399)

- style-sheet-language (421)

- suicide (336)

- summer-olympic-games (351)

- swift (868)

- swiss (400)

- syria (382)

- tax (387)

- tax-law (568)

- techcrunch (629)

- ted (575)

- teikoku-data-bank (593)

- telegraph (2137)

- television (551)

- temporary-work (385)

- tensorflow (1528)

- tepco (321)

- thesis (689)

- think-tank (11866)

- til (352)

- time (1889)

- titanium-mobile (604)

- tokyo (1685)

- tokyo-shoko-research (647)

- tools (5913)

- toru-hashimoto (358)

- tourism (652)

- travel (457)

- trend-micro (547)

- trial (744)

- trouble (1241)

- typescript (1111)

- ubuntu (641)

- uc-berkeley (1019)

- ucla (560)

- unit-testing (654)

- united-kingdom (2254)

- united-nations (477)

- unity (2271)

- university (2298)

- university-of-oxford (443)

- unsupervised-learning (2238)

- usa (16043)

- usa-today (775)

- value-added-tax (355)

- video-game-development (2322)

- videonews (419)

- vimeo (845)

- violence (521)

- virtualbox (321)

- wall-street-journal (1200)

- washington-post (895)

- weather (465)

- web-analytics (461)

- web-api (2532)

- web-based-application-framework (2082)

- web-creative (334)

- web-design (378)

- web-service (2082)

- webpack (590)

- welfare (654)

- windows (3497)

- windows-10 (408)

- wired (699)

- womens-work (498)

- wordpress (516)

- workflow-management-system (1334)

- world-economic-forum (559)

- x (3174)

- xamarin (1249)

- xamarin.forms (459)

- xml-master (767)

- yahoo-textream (526)

- yale-university (456)

- yomiuri (1836)

- youtube (4165)

- zoology (1127)

- hatena-bookmark (36535)

- github (23055)

- bbc (20754)

- movie (19484)

- usa (16043)

- bloomberg (14790)

- qiita (14709)

- ministry-of-welfare (12479)

- think-tank (11866)

- ruby (11858)

関連タグで絞り込む (120)

- 2004-indian-ocean-earthquake

- 2012-indian-ocean-earthquake

- afp

- algorithm

- analytics

- artificial-neural-network

- audio

- bbc

- bertalan-mesko

- biology

- birth-control

- bloomberg

- brain

- brainstem

- canada

- chatgpt

- child-development

- china

- christianity

- chunichi-shimbun

- cluster-analysis

- cnet

- combined-oral-contraceptive-pill

- contamination-control

- covid-19

- creationism

- darin-k-edwards

- diaster

- disinformation

- diversity

- earthquake

- ecology

- education

- environmental-policy

- eva-a-m-van-dis

- evan-gorelick

- fda

- fish

- fishery

- food

- fraud

- fukushima

- fukushima-i-npp

- fukushima-i-nuclear-disaster

- gallup

- gene

- genetics

- global-warming

- gpt-3

- greed

- hatena-bookmark

- healthcare-industry

- hepatitis

- hippocampus

- hisashi-moriguchi

- huffington-post

- indian-ocean

- induced-pluripotent-stem-cell

- insect

- ipcc

- itmedia

- japan

- journalism

- kevin-welsh

- kizzmekia-s-corbett

- korea

- kyodo-news

- lake

- language-model

- machine-learning

- magazine

- mariana-lenharo

- medical

- medication

- memory

- meteorite

- mexico

- moon

- movie

- nanotechnology

- nature-neuroscience

- neuroscience

- nikkei

- nurture

- openai

- over-the-counter-drug

- personal-development

- photo

- physiology

- r

- radiation-poisoning

- research

- rice

- river

- robust-health

- russia

- salmon

- science

- scientific-american

- sexology

- shinya-yamanaka

- sociology

- sockeye-salmon

- space

- statistical-significance

- statistics

- stem-cell

- tanka

- text

- thesis

- united-kingdom

- unsupervised-learning

- vaccination

- vaccine

- voice

- wall-street-journal

- wired

- yangtze-river

- yomiuri

- zoology

natureに関するnabinnoのブックマーク (57)

-

nabinno 2024/08/13

nabinno 2024/08/13- bloomberg

- evan-gorelick

- nature

- language-model

リンク -

-

Japanese research is no longer world class — here’s why

Thank you for visiting nature.com. You are using a browser version with limited support for CSS. To obtain the best experience, we recommend you use a more up to date browser (or turn off compatibility mode in Internet Explorer). In the meantime, to ensure continued support, we are displaying the site without styles and JavaScript.

-

-

-

「ChatGPT」の課題とオープンソースAIの必要性を訴える論考、Natureに掲載

OpenAIのテキスト生成プログラム「ChatGPT」は大人気だが、その性能は科学研究に関して膨大な数の誤った情報を広める恐れをはらんでおり、内部機能を精査できるオープンソースの代替プログラムが必要であることなど、課題を指摘する論評が、権威ある学術誌「Nature」に掲載された。 「ChatGPT: five priorities for research」(ChatGPT:5つの優先すべき研究課題)というタイトルの論評で、研究者らは「専門的な研究に会話型AIを利用すれば、誤り、偏見、盗用が持ち込まれる可能性が高まる」点をきわめて広範な危険として挙げ、「ChatGPTを利用する研究者は、誤りや偏りのある情報によって誤った方向に導かれ、そこから得た結論を自身の思考や論文に取り込んでしまう危険がある」と指摘した。 この論評の筆頭著者は、オランダにあるアムステルダム大学の精神医学科・同大学医療セ

-

-

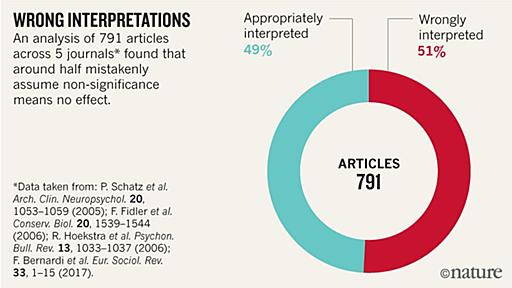

「“統計的に有意差なし”もうやめませんか」 Natureに科学者800人超が署名して投稿

「統計的に有意差がないため、2つのデータには差がない」──こんな結論の導き方は統計の誤用だとする声明が、科学者800人超の署名入りで英科学論文誌「Nature」に3月20日付で掲載された。調査した論文の約半数が「統計的有意性」を誤用しており、科学にとって深刻な損害をもたらしていると警鐘を鳴らす。 「統計的に有意差がない=違いがない」は間違い 例えば、ある薬の効能を調べたいとする。統計学では一般的に「仮説検定」を行って薬を与えたグループとそうでないグループを比較し、薬効の指標となる何らかのパラメータに統計的有意差があるかどうかを見る。仮説検定は、2つの事象の差異が偶然生じたものかどうかを統計的に結論付けるものだ。 もし、統計的有意差がある(薬を与えた群のパラメータの方が有意に大きい)なら「薬には効能がある」という結論を導けるが、有意差がなかった場合はどうだろうか。 「統計的有意差がある=薬効

-

World’s largest plant survey reveals alarming extinction rate

Thank you for visiting nature.com. You are using a browser version with limited support for CSS. To obtain the best experience, we recommend you use a more up to date browser (or turn off compatibility mode in Internet Explorer). In the meantime, to ensure continued support, we are displaying the site without styles and JavaScript.

-

Hybrid computing using a neural network with dynamic external memory

Thank you for visiting nature.com. You are using a browser version with limited support for CSS. To obtain the best experience, we recommend you use a more up to date browser (or turn off compatibility mode in Internet Explorer). In the meantime, to ensure continued support, we are displaying the site without styles and JavaScript.

-

遺伝 1,092例のヒトゲノムから得た遺伝的多様性の包括的マップ : Nature : Nature Publishing Group

Affiliations Wellcome Trust Centre for Human Genetics, Oxford University, Oxford OX3 7BN, UK. Gil A. McVean, Peter Donnelly, Gerton Lunter, Jonathan L. Marchini, Simon Myers, Anjali Gupta-Hinch, Zamin Iqbal, Iain Mathieson, Andy Rimmer, Dionysia K. Xifara & Angeliki Kerasidou Department of Statistics, Oxford University, Oxford OX1 3TG, UK. Gil A. McVean, Peter Donnelly, Gil A. McVean (Principal In

-

Deep learning

Thank you for visiting nature.com. You are using a browser version with limited support for CSS. To obtain the best experience, we recommend you use a more up to date browser (or turn off compatibility mode in Internet Explorer). In the meantime, to ensure continued support, we are displaying the site without styles and JavaScript.

-

Programming tools: Adventures with R - Nature

Thank you for visiting nature.com. You are using a browser version with limited support for CSS. To obtain the best experience, we recommend you use a more up to date browser (or turn off compatibility mode in Internet Explorer). In the meantime, to ensure continued support, we are displaying the site without styles and JavaScript.

-

Nature Publishing Group : science journals, jobs, and information

Thank you for visiting nature.com. You are using a browser version with limited support for CSS. To obtain the best experience, we recommend you use a more up to date browser (or turn off compatibility mode in Internet Explorer). In the meantime, to ensure continued support, we are displaying the site without styles and JavaScript.

-

Nature Neuroscience

Thank you for visiting nature.com. You are using a browser version with limited support for CSS. To obtain the best experience, we recommend you use a more up to date browser (or turn off compatibility mode in Internet Explorer). In the meantime, to ensure continued support, we are displaying the site without styles and JavaScript.

-

Nature promotes read-only sharing by subscribers - Nature

Thank you for visiting nature.com. You are using a browser version with limited support for CSS. To obtain the best experience, we recommend you use a more up to date browser (or turn off compatibility mode in Internet Explorer). In the meantime, to ensure continued support, we are displaying the site without styles and JavaScript.

-

Nature ハイライト:海馬での記憶固定 | Nature | Nature Portfolio

脳:海馬での記憶固定 2012年11月22日 Nature 491, 7425 海馬の活動のリップル波と呼ばれる振動は、それ以前の経験の「再生」と結びつけられており、学習や記憶の固定と関連すると考えられている。こうしたリップル波がほかの脳領域にどう影響しているかは、今のところほとんどわかっていない。しかし今回、オフラインの記憶固定時に中脳が抑制され、これによって海馬と皮質の間のやり取りが優先的に確保されて、情報転送が最適化されている可能性が示唆された。N Logothetisたちは、サルで、海馬のリップル現象を記録すると同時に、機能的磁気共鳴画像化法で脳全体の活動を記録することにより、リップル発生時には皮質の大部分が活動しているのに対し、中脳や脳幹は抑制されていることを見いだした。

-

自然詠 - Wikipedia

自然詠という分類は、戦後になって社会詠が盛んに作られるようになってから生じたものであり、当初は、正岡子規によって提唱された、歌の手段、方法としての「写生」の提唱がその根本にある。後に、子規の言う「写生」は、客観と主観のそれぞれの立場からの見解の対立、結社の中の立場としての対立など様々な形の対立を生んだが、当然にして、その結論は自然を詠んだ歌が、単なる自然の描写の歌であって、主観的立場がないということはあり得ないという方向であった。 「沖べより氷やぶるる湖(みづうみ)の波のひびきのひろがり聞ゆ」 これは、「写生道」、「鍛錬道」を説き、「写生と称するもの外的事象の写生に非ずして内的生命唯一真相の捕捉なり」と言った島木赤彦の歌であるが、単なる自然描写のようではあるが、そうではない。赤彦の住む諏訪湖を望む小高い丘から見ると、湖の沖より氷が解け広がり波打ってくるのが見える。音が聞こえてくるようだ。冬

-

Acid-bath stem-cell study under investigation - Nature

Thank you for visiting nature.com. You are using a browser version with limited support for CSS. To obtain the best experience, we recommend you use a more up to date browser (or turn off compatibility mode in Internet Explorer). In the meantime, to ensure continued support, we are displaying the site without styles and JavaScript.

-

酸浴による体細胞リプログラミング(1月30日Nature誌掲載論文) | AASJホームページ

メディアはこの話題で持ち切りだ。何人かの知り合いの記者からもコメントを求められた。自分の考えは全て自分のチャンネルを通してだけにしようと決めているので、メディアにコメントするのは全てお断りした。勿論このホームページ(HP)に書いた事を私の意見としてメディアに載せていただく事は、HPの宣伝にもなるので歓迎だ。さて、この論文については私も関係者の一人なので、まずそれを断っておく(神戸理研発生再生研究センター(CDB)に昨年まで在籍、現在も顧問)。意見にバイアスがかかるのを恐れ、これまでCDBの研究を取り挙げる事を控えていた。しかし小保方さんの論文への反響が大きいので、禁を破ってこのHPでも自分の考えを書き残す事にした。 この論文には私も思い出が深い。最初にこの話を聞いたのは仕事でイスラエルに滞在していた約1年半前の事で、メールでの依頼に応じて論文のレフェリーコメントにどう答えればいいのかなどボ

公式Twitter

- @HatenaBookmark

リリース、障害情報などのサービスのお知らせ

- @hatebu

最新の人気エントリーの配信

処理を実行中です

キーボードショートカット一覧

j次のブックマーク

k前のブックマーク

lあとで読む

eコメント一覧を開く

oページを開く