2020/06/27 Scrum Festa Osaka Online 四国トラックで話した資料です。 ネイチャーオブオーダー(NOO)に正面から取り組みました! 公演時の資料を若干修正しています!Read less

2020/06/27 Scrum Festa Osaka Online 四国トラックで話した資料です。 ネイチャーオブオーダー(NOO)に正面から取り組みました! 公演時の資料を若干修正しています!Read less

Tokyo Agile Community (TACO)の「Scaled Agile with Jim Coplien」の講演メモ。 taco.connpass.com 英語がわからない私が、同時通訳してくれた内容を私の理解でメモしたものです。 断片的な上、正しくない表現や誤りが多いと感じます。いつも以上に自信がありません。 講演者と質問者と通訳者と私の言葉がとてもまざっています。 正しく理解したいため、違う点や補足などあれば、ぜひフィードバックお願いします。 Tokyo Agile Community (TACO) について 私は3回目の参加でした。 今回は、講演者の影響なのか、いつもと参加者層が違った(増えた)ように感じました。 (Twitterで聞いたら、来たことある人は、少数だったらしいと、川口さんが教えてくれました) TACOは、主催者の方の多くが日本語ネイティブではない日本(東

RSGT2020の基調講演をやっていただく Jim Coplien さんによる、大規模組織のお話がありました。 この話を聞くのは実は三回目(飲み屋、ウィーンでのScrum Gathering、今回)ですし、ありがたいことに、色んな人に日本語で説明することもあるので、周りの人とも話しながら自分なりの認識がまとまってきました。 いや、お前のまとめなんていらないんだよ、とは思いますが、全体をちゃんと書くのは難しいので(ビデオとっとくべきでした)、ざざっと書いておきます。 人々は組織をツリー構造*1で考えがちで、実際に公式な組織アサインはそのように運営されがちだが、末端のノード間やたすき掛けのようなつながりは自然に起きていて、それによって情報流通の効率性が維持されている。これは、兼務をつけて複数部署にマネージャーを頭出しさせるのとも違うし、マトリックス型組織でプロジェクト運営するのともちょっと違う

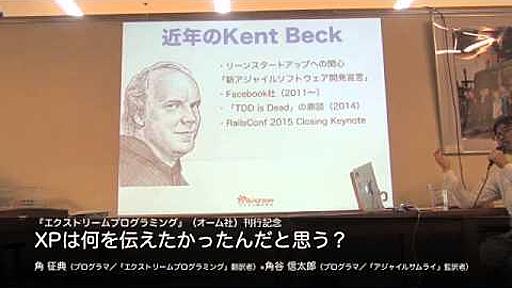

2015/6/26収録 Kent Beck・Cynthia Andres 共著 『エクストリームプログラミング』(オーム社)刊行記念 角 征典(プログラマ/『エクストリームプログラミング』翻訳者) 角谷 信太郎(プログラマ/『アジャイルサムライ』監訳者) 1996年に誕生した「エクストリームプログラミング」は、1999年に出版された『Extreme Programming Explained』にその内容がまとめられました。その後、全面的に改定が加えられ、2004年に第2版が出版されました。『エクストリームプログラミング』(オーム社)は、この第2版の新訳となります。誕生から約20年が過ぎたいま、新訳を詳細に紐解きながら、ケント・ベックがXPで何を伝えたかったのかを改めて考えます。ベテランの方は昔を懐かしみながら、若い方は新鮮な気持ちでご参加ください。 前半:角征典先生による講演「XP

2. 【反例】1回だけのKPT copyright2014 akipii@XPJUG関西 2 名前名前名前名前 1回だけの回だけの回だけの回だけのKPT 頻出場所頻出場所頻出場所頻出場所 プロジェクト完了報告プロジェクト完了報告プロジェクト完了報告プロジェクト完了報告 症状と結果症状と結果症状と結果症状と結果 KPTはプロジェクト完了時のはプロジェクト完了時のはプロジェクト完了時のはプロジェクト完了時の1回しか実施されない回しか実施されない回しか実施されない回しか実施されない 挿話証拠挿話証拠挿話証拠挿話証拠 「せっかく改善案が出たのに次に生かされないね」「せっかく改善案が出たのに次に生かされないね」「せっかく改善案が出たのに次に生かされないね」「せっかく改善案が出たのに次に生かされないね」 根本原因根本原因根本原因根本原因 ・ふりかえりを定期実施するタイミングが作れない。・ふりかえりを定

書籍"Fearless Change: Patterns for Introducing New Ideas"の日本語訳が出版され、ありがたいことに献本をいただきました。翻訳者にはアジャイル界隈で日頃お付き合いをいただいている方々の名前が並んでいます。 原著は Mary Lynn Manns, Ph.D. と Linda Rising, Ph.D.による名著で、2004年に出版されています。それが10年の月日を経て、待望の日本語版が出版されたということです。私自身もこの本は既に原書で読んでいましたが、日本語版についても改めて目を通しています。 そういえば、今の会社に入る時のインタビューで「何をやりたいのか?」と聞かれて、「組織のtransformationをやりたい」と答えたことを思い起こすとともに、今まさにこの本を読み返す必要が出てきたタイミングで日本語版が出版されたのも何かの縁と思って

訳出が待望されていた『Fearless Change アジャイルに効く アイデアを組織に広めるための48のパターン』が刊行されたので、さっそく購入して読みました。 この本は、ひとことでいうと組織変革を試みるひとへの手引です。組織には歴史や慣性などもあって、ただ意欲のまま無手勝流に変革に臨んだところで、きっとうまくいかないことでしょう。そこで、先人の知恵を集積したものとして紹介されるのがパターンです。プログラマにとってのデザインパターンが、ソフトウェア設計という困難な仕事に道標を与えるように、この本で紹介されているパターンたちもまた、組織変革にとって役立つことでしょう。 Fearless Change アジャイルに効く アイデアを組織に広めるための48のパターン 作者: 川口恭伸,木村卓央,高江洲睦,高橋一貴,中込大祐,古家朝子,安井力,山口鉄平,米沢仁,角征典出版社/メーカー: 丸善出版発

先日(10/30)「ジム・コプリエン (James O. Coplien) : Advanced Scrum - 組織パターンでScrumを微調整する "Scrum Fine-Tuning using Organizational Patterns」という研修 + ワークショップに参加しました。先日刊行された『組織パターン (Object Oriented SELECTION)』に基づき、著者のコープ氏自らによる解説を聞ける貴重な機会でした。 研修について コープさんについては、『組織パターン (Object Oriented SELECTION)』その他の本などの活動により、非常な敬意を抱いているのですが、今回、これまた尊敬する角谷さんに機会を与えていただき参加することができて、とてもよかったです。コープ氏、角谷さんをはじめとするコーチ陣のみなさま、ありがとうございました。 研修の内容は

野中郁次郎先生を一橋大学に訪問、アジャイル、スクラム、創造、マネジメントについてディスカッションする機会を得ました。 先生はもちろん、ナレッジマネジメント、知識創造経営、そして、Scrumという言葉を生んだ、「The New New Product Development Game」という1986年の論文の著者の一人。もう一人は現在ハーバードの竹内さん。一昨年の AgileJapan 2010の基調講演、昨年は、Jeff Sutherland との対談が Innovation Sprint で実現、ハーバードの竹内さんのクラスにJeff Sutherland が呼ばれたりするなど、アジャイル会との交流が進んでいます。 ぼくが持ち込んだ、顧客を巻き込んだ、見える化された職場のワークスタイルの写真なんかを見ながらお話ししていたら、 PDCAって日本人大好きなんだけど、これは本当に欲しいもの、い

『グレイトフル・デッドにマーケティングを学ぶ』(日経BP社)という奇妙なタイトルの本が2011年12月に出版されました。グレイトフル・デッドとは1960年代にサンフランシスコで誕生したヒッピーカルチャーを象徴するバンドで、日本では「知る人ぞ知る」存在ですが、ビートルズやローリング・ストーンズと同じくらいの歴史があり、アメリカではなお人気を誇っています。 この翻訳書のキモは、インターネットによって実現される「フリーミアム」や「シェア」といった最新のビジネスモデルを、実はグレイトフル・デッドが40年前から実践していた、というところ。しかしその方法論からは、マーケティングだけでなく「生き方や震災の復興についても学べるところがある」と、監修と解説を手がけた糸井重里さんは語ります。 インタビューから、1998年に糸井さんがスタートさせた「ほぼ日刊イトイ新聞」と、グレイトフル・デッドの間に、意外な共通

〒722-0032 広島県尾道市西土堂町18-6 電話:0848-23-3921 FAX:0848-23-3922 mail:

パターンに機能と型を取り戻す アジャイルにおいてアーキテクチャを表現する DCI James O. Coplien (著) 和智 右桂 Growth xPartners Inc. (翻訳) Copyright c 2010 Gertrud & Cope. All rights reserved. はじめに 本稿は James O. Coplien 氏の論文「Restoring Function and Form to Patterns」(http: //www.software-architect.co.uk/slides/sa10-JimCoplien Patterns.pdf)の全文を、氏 の許可を得て翻訳したものです。 要約 15 年以上前、我々はソフトウェア・パターンの規範のための基盤を築いた。—この規範は後に長 いこと、ソフトウェア・アーキテクチャにとっての中心になったものであ

February 2010 設計プロセス論の現在 Introduction 藤村龍至「なぜ今、設計プロ... Cover Interview 伊東豊雄「インタラクティブ... Interview 中山英之「レガシーがログに... Text 濱野智史「藤村龍至の『超線... Mail Dialogue 松川昌平「アルゴリズミック... After talk 山崎泰寛「立ち上げること/... 藤村龍至の「超線形設計プロセス」について 今回、『ART and ARCHITECTURE REVIEW』の創設にあたって筆者が編集部より依頼されたテーマは、「ゼロ年代を総括するべく、設計プロセスの現在について論じてほしい」というものだ。しかし、紙幅も限られた——Webマガジンなので物理的な限界は無いに等しいとはいえ——本稿では、十分に議論を尽くすことは困難だ。 そこで以下では、2010年2月6日に開

リリース、障害情報などのサービスのお知らせ

最新の人気エントリーの配信

処理を実行中です

j次のブックマーク

k前のブックマーク

lあとで読む

eコメント一覧を開く

oページを開く