1 Test

1 Test

Transféré par

Mou ÀdDroits d'auteur :

Formats disponibles

1 Test

1 Test

Transféré par

Mou ÀdDescription originale:

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

1 Test

1 Test

Transféré par

Mou ÀdDroits d'auteur :

Formats disponibles

Universit Mohammed V Rabat

Ecole Suprieur de Technologie

Dpartement maintenance industrielle

Filire: Gnie industriel et maintenance

Comptes Rendu Des Tp

-Matire 1 : Systme nergtique

TP 1 : Etude dune centrale de traitement dair (CTA)

TP 2 : Etude dune chaudire de production deau chaude

TP 3 : Etude dune installation frigorifique

- Matire 2 : THERMIQUE INDUSTRIELLE

TP 1 : Etude dun change concentrique

TP 2 : Mesure de la conductivit thermique des matriaux isolants

TP 3 : Mesure de la conductivit thermique des liquides et gaz

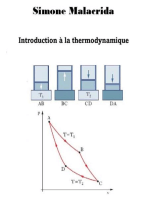

- Matire 3: THERMODYNAMIQUE

TP1 : Etude d'une pompe chaleur.

TP2 : Etude dune machin frigorifique.

TP3 : Etude dun refroidisseur commercial

RAPPORT REALISER PAR : AIT

BEKHOUCH Mouad

RAPPORT SOUMIS : Mr. KHABBAZI

Systme ENERGETIQUE

-TP N 1 : Etude dune centrale de traitement dair (CTA)

-TP N 2 : Etude dune chaudire de production deau chaude

-TP N 3 : Etude dune installation frigorifique

Anne universitaire 2017/2018 page 1

Etude dune centrale de traitement dair (CTA)

1.-Rsum

-Lair extrieur aspir par un ventilateur dbit variable est souffl dans une

gaine en inox. Lair traverse ensuite un humidificateur vapeur qui permet de

modifier lhumidit absolue de lair. Une batterie de prchauffage lectrique

permet damener lair une temprature correcte pour permettre son

traitement dans de bonnes conditions lorsque les conditions extrieures sont

incompatibles avec les essais effectuer. Un rgulateur TOR permet de

stabiliser la temprature de lair. Une batterie froide dtente directe permet

de modifier la temprature et lhygromtrie dair. Une commande manuelle

permet de mettre en marche le groupe frigorifique .Une batterie de chauffage

lectrique pour lajustement de la temprature finale de lair. Un rgulateur

TOR permet de stabiliser la temprature de lair. Les batteries de prchauffage

et chauffage sont lectriques. La batterie froide est lvaporateur.

-On mesure de dbit de lair puis la pression du rchauffeur dans les 2 cas,

prchauffage et chauffage, puis ltude de refroidissent et de la

dshumidification et finalement ltude de lhumidification

-Cette tude nous a permis de calculer la puissance de prchauffage et

chauffage puis la puissance totale et finalement la puissance de la batterie

froide

Anne universitaire 2017/2018 page 2

2-Introduction :

Lobjectif de ce TP est de relever les diffrentes caractristiques de lair

des diffrentes points de traitement par mesure des tempratures

dentre et sortie des diffrentes lments de linstallation

(rchauffeurs , prchauffage) , ainsi dterminer la puissance totale , les

puissances latentes et sensible des batteries

La temprature de chauffage ou de climatisation est assure par des

batteries de traitement d'air (batterie eau chaude, batterie lectrique,

batterie eau glace, batterie dtente directe)

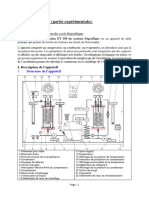

3-Matriels et mthodes

Linstallation comporte 5 zones de mesures :

- La zone extrieure

- La zone situe aprs le ventilateur et lhumidificateur.

- La zone intermdiaire aprs le prchauffage.

- La zone intermdiaire aprs le refroidisseur.

- La zone de sortie aprs le chauffage terminal.

Chaque zone comporte une mesure de temprature sche par rsistance.

Une sonde supplmentaire permet de mesurer la temprature humide. Des

manomtres et thermomtres placs sur diffrentes points de mesures

ncessaires ltude du groupe frigorifique alimentant la batterie froide.

Anne universitaire 2017/2018 page 3

4-Rsultats :

ESSAI N lment Temprature dentre Temprature de sortie (s )

(e)

Essai N1 Le refroidisseur 33C 15C

Essai N2 Prchauffage 31C 50C

(1batterie)

Essai N3 Chauffage (2batterie) 32 C 49 C

Essai N4 Chauffage (1batterie 29C 67C

+2batterie)

Calculons P 1 et P 2, P 3 , P 4

Pour P 1 P = qas (e-s)

Pour P 2, P 3, P 4 P= q as (s-e)

qas = qv/Vs(Volume spcifique)

-qv = V x S

-S = 3,14xD2 / 4

-V =( V1 + V2 + V3 + V4 + V5 )/5

AN :

-D = 9,129cm ; - V = 9,45 m/s

-Vs= 0,86m3/Kgas

Qas= 0,75 Kgas/s

Anne universitaire 2017/2018 page 4

Donc :

La puissance de refroidisseur est :

P1= 0 ,75 x(33-15)

AN

P1 = 13,5kw

P2= 0 ,75x(50-31)

AN: P2= 14,25 Kw

P3= 0 ,75x(49-32)

AN: P3= 12,75 Kw

P4= 0 ,75x(67-30)

AN: P4= 27,75 Kw

-5-Discussion :

P 2 + P 3 = 12,75 + 14,25 = 27Kw

On remarque que P4 est presque la somme de P2 et P3

.6-Conclusion :

A laide de C.T.A on a effectu les mesures ncessaires du dbit dair dans la

vanne, puis on a dtermin les diffrentes tempratures pour quon puisse

chaque fois de dterminer les diffrentes puissances.

Anne universitaire 2017/2018 page 5

Etude dune chaudire fioul

1-Rsum :

Dans ce TP on a essay de savoir les comportements dune chaudire fuel travers plusieurs

Essais lorsquon change le rglage dentre dair.

2-Introduction :

La combustion est aujourdhui un des principaux moyens de conversion de lnergie. Elle est

utilise dans des nombreux systmes pratiques aussi bien pour produire de la chaleur

(chaudires ou fours domestiques et industriels), de llectricit (centrales thermiques), que

pour le transport (moteurs automobiles et aronautiques, moteurs fuse...) ou encore la

destruction de dchets (incinrateurs). La combustion peut tre caractrise comme une (ou

des) raction(s) irrversible(s) fortement exothermique(s) entre un combustible et un

comburant (ou oxydant) selon le schma global :

Combustible + comburant ------> produits de combustion + Chaleur de combustion

Anne universitaire 2017/2018 page 6

3-Mthodes et matriels :

-Matriels :

Les diffrents lments dune chaudire

Le brleur, Le gicleur, Le circulateur de

chauffage

-Mthode :

On varier le rglage dentre dair et faire mesurer le % dO2 dans le tube dvacuation et les diffrentes

Tempratures.

4-Rsultats :

Temprature Rglage %O2 Tf[C] Ta[C] Td[C] Tr[C] CO[ppm] %CO2

thermostat Entre

chaudire dair

1 91,6 155,8 26,3 70,8 69,6 114 8,3

75

3 11,8 172,3 26,5 72,2 71,9 147,3 6,7

Td : Temprature dpart chaudire

Tr : Temprature retour chaudire

Tf : Temprature des fumes

Ta : Temprature ambiance

5-Discussion :

A partir des rsultats des essais on dduire que aprs laugmentation de dbit

dair absorb, lutilisation de O2 augmente donc puissance de chauffage

augmente mais on a une augmentation aussi de pourcentage de CO qui

considr comme un gaz mortel et nocif

Anne universitaire 2017/2018 page 7

Etude dune installation frigorifique

1-Rsum

Lobjectif de cette TP est didentifier les diffrents lments constituent une installation

Frigorifique et leurs rles, ainsi le sens de circulation de fluide frigorifique .

2-Matriels et mthodes

-Les diffrents lments de linstallation frigorifique

(Compresseur, dtendeur, ..)

- diffrentes lments de mesure

On dmarrer linstallation et on dterminer le sens de circulation du fluide frigorifique puis les principales

composantes de linstallation (compresseur , vaporateur) et les autres lments de linstallation

Anne universitaire 2017/2018 page 8

2,8bar Manomtre BP

3-OBSERVATION ET MESURE

13,2 bar

Manomtre BP

Explication sommaire du rle des lments principaux :

-Le compresseur : Il rduit la pression dans l'vaporateur pour permettre au rfrigrant de

s'y vaporiser. Il aspire les vapeurs fournies par l'vaporateur permettant ainsi au processus

d'vaporation de se renouveler. Il comprime les vapeurs pour les amener la pression de

condensation.

-Le dtendeur thermostatique : Il contrle l'coulement du rfrigrant et permet sa

dtente. Il rgule le dbit de faon optimiser le remplissage de l'vaporateur permettant

ainsi une production de froid optimale. Il vite au compresseur d'aspirer du rfrigrant

liquide.

-L'vaporateur : Le rfrigrant s'y vaporise en prenant la chaleur de l'enceinte refroidir.

C'est le sige d'un changement d'tat appel l'vaporation (passage du liquide au gaz)

-Le condenseur : Il reoit les vapeurs surchauffes sous haute pression et les refroidit de

faon les faire changer d'tat. On obtient ainsi du liquide sous haute pression. Ce

changement d'tat s'appelle la condensation.

-Le rservoir de liquide : Il permet de compenser les variations de demande de dbit du

dtendeur thermostatique.

Autres lments (vanne soupape de liquide filtre dshydrater dbitmtre)

Anne universitaire 2017/2018 page 9

THERMIQUE INDUSTRIELLE

-TP N 1 : Etude dun change concentrique

-TP N 2 : Mesure de la conductivit thermique des matriaux isolants

-TP N 3 : Mesure de la conductivit thermique des liquides et gaz

Anne universitaire 2017/2018 page 10

Etude dun change concentrique

1 Rsum

Le principe de base est dtudier un systme dchangeur tubes concentriques. Leau

chaude produite dans le rservoir en acier inoxydable est chauffe par une rsistance en

chauffage, elle est ensuite envoye dans lchangeur grce a une pompe centrifuge. Leau

froide provient de rseau dalimentation en eau.

Linstrumentation permet a lutilisateur de suivre ce qui se passe dans lchangeur .ils

peuvent les flux deau et les tempratures.

Lensemble des vannes va permettre de changer le sens de leau a lintrieur de

lchangeur et permettre un fonctionnement en Co-courant ou a contre-courant

2 INTRODUCTION

Le but de ce TP est de calculer les flux deau et les tempratures dans les deux

changeurs (contre courant et courant parallle).

3-Mthodes et matriels :

_ Les diffrents lments de manip (changeur thermique Pompe-Rservoir

deau chaude Resistance de chauffage)

_ Les diffrents lments de mesures coffret lectrique(indicateurs de

temprature- Voyant blanc prsence tension )

Anne universitaire 2017/2018 page 11

4 Rsultat de mesure

Tableau dchange contre courant

Tfm(c) Tcm(c) Tconsigne(c) Tce(c) Tcs(c) Tfe(c) Tfs(c) mc(g /s) mf(g /s)

25,5 38 41 40,9 37,2 24,9 27,1 2 4

25,7 38,5 40,2 40,5 38,2 24,9 27,6 4 4

25,8 39,5 41,2 40,7 38,9 24,8 27,6 6 4

Tableau dchange courant parallle

Tf (c) Tc (c) Tce Tcs Tfe Tfs mc mf Tconsigne

(c) (c) (c) (c) x10^-5 x10^-5 (c)

(g /s) (g /s)

27,1 41,8 44,3 41,3 20 30 ,2 4,166 2,5 44,8

26,6 40,6 43,5 39,4 19,7 28,6 2,5 2,5 44

26,8 40,5 43,8 39,4 19,7 27,9 2,166 2,5 44,6

On applique cette relation : =S.K.DTLM

Pour calculer les valeurs de flux dans les deux changeurs

S = 3.14x d2/4 ; DTLM = (Tce - Tfs ) (Tcs-Tfe)/Log( (Tce - Tfs ) (Tcs-Tfe))

Anne universitaire 2017/2018 page 12

Tableau dchange contre courant

Tconsigne Surface K DTLM TM(c)

(c) dchange change (w/m.c) (c) mesure

(m) (w)

TC TF

41 0,057 53,16 72,7 12,83 37,3 25,7

41,1 0,057 284 383,27 13 38,4 25,9

40,2 0,057 390,52 556,11 12,32 38,3 25,9

Tableau dchange courant parallle

Tconsigne Surface K DTLM TM(c)

(c) dchange change (w/m.c) (c) mesure

(m) (w)

TC TF

41 0,057 52,12 72,7 12,82 38 25,5

40,2 0,057 282,47 383,27 12,93 38,5 25,7

41,2 0,057 432,36 556,11 13,46 39,5 25,8

La courbe Q change =f(DTLM contre courant) :

500

Q change

400

300

200

100

0

12.82 12.93 13.46

DTLM

La courbe Q change =f(DTLM parallles) :

Mesure de la conductivit thermique des matriaux

isolants

Anne universitaire 2017/2018 page 13

1 Rsum :

On rappelle les diffrents modes de transfert thermique qui conditionnent la conductivit

apparente des mdia utiliss en isolation aux basses tempratures. Une revue des

principaux types disolants cryogniques utiliss est donne (mousse, poudres, fibres,

multicouches, microsphres creuses mtallises).

2 Introduction :

Lisolation thermique dans le domaine des basses tempratures est un lment essentiel du

stockage et de la manutention des fluides cryogniques et ce, du fait de leurs faibles

chaleurs latentes de vaporisation, et des carts importants de temprature avec lambiance.

3 Matriels et mthodes

Diffrentes lments de manip :

-deux Block daluminium

-Echantillon

-Elment chauffant

-Mousse isolant

-outil de mesure des tempratures

4 Rsultat de mesure

Lobjectif de ce manip est de calculer la conductivit dun chantillon :

donnes

450 S=0,0105m ; R= 38,85

400

Q chande ohm ; U=36V

350

300 On a fait lalimentation

250 pour mesurer les

200

tempratures T0 et T1

150

100 et T2 aprs ou on a un

50 rgime permanent

0

12.83 13 12.32

DTLM

Anne universitaire 2017/2018 page 14

Tableau de mesure

matriaux Temprature =U /RS isolant chantillon

(c) (w) (w /m.C) (w /m.C)

1 T0=25,11 88,25 0,04 0 ,26

T1=30,24

T2=25,13

1 T0=25,16 88,25 0,04 0 ,25

T1=30,49

T2=25,12

1 T0=25,17 88 ,25 0,04 0,24

T1=30,68

T2=25,14

Rsultats:

chantillon (moy) = 0,25

5-Discussion :

Pour savoir quel est la nature de lchantillon on va calculer son masse volumique :

=m/v =m/e.s

avec : m= 92,75 g ; e= 0,02m ; S= 0,0105m

= 441,66 Kg/m3

Et daprs le document technique unifi on a : 120 < < 800

Donc lchantillon est un bois lourds.

Anne universitaire 2017/2018 page 15

Mesure de la conductivit thermique des liquides et gaz

1-Rsum

La connaissance de la conductivit thermique des fluides est particulirement importante

pour la science et lindustrie. En effet, cette grandeur apparat dans tous les phnomnes

mettant en jeu des transferts de chaleur. Par exemple, une mauvaise connaissance de la

conductivit thermique peut modifier, de faon significative, les cots et les performances

des changeurs de chaleur. En outre, la conductivit thermique est lun des paramtres

entrant dans un certain nombre de grandeurs thermiques comme la diffusivit thermique,

le nombre de Nusselt, le nombre de Knudsen, le nombre de Rayleigh, etc.

2-INTRODUCTION :

Ce TP objectif de calculer la conductivit thermique de lair ainsi que de leau en utilisent

lunit de conductivit thermique des liquides et des gaz H471 qui est constitue dune

console pour le contrle et laffichage des tempratures quand en changent les valeurs de

voltmtre

3- Matriels et mthodes :

Pour les matriels on a besoin dun Voltmtre et un thermocouple.

Pour les mthodes en utilisent le courbe spcimen de calibrage et le courbe de la conductivit de

lair sec.

Rsultat de mesure :

On a e= c+ p

c=S (-T/r)

e=U/R

R=54, 8

S=2rL=0, 0133 m

r=0, 34 mm

= (e - p ). r/(S. T)

-On a le tableau de mesure de la conductivit thermique de leau :

U(v) Tc (c) Tf (c) T (c) R e (w) p (w)

20 26,4 24,6 1 ,8 54,8 7,29 0,25 0,099

30 27,1 24,7 2,4 54,8 16,42 0,35 0,171

40 28,6 24,9 3,7 54,8 29,19 0,55 0,197

50 30,5 25,3 5,2 54,8 45,62 0,65 0,221

Anne universitaire 2017/2018 page 16

THERMODYNAMIQUE

-TP1 : Etude d'une pompe chaleur.

-TP2 : Etude dune machin frigorifique.

-TP3 : Etude dun refroidisseur commercial

Anne universitaire 2017/2018 page 17

Etude d'une pompe chaleur

1- Rsum

lobjectif de cette TP est didentifier les diffrents lments constituent une pompe

chaleur et leurs rle , ainsi dterminer le Cop (coefficients de performance ) de la pompe

et lutilisation les notions thermiques (dbit volumique, dbit massique, pression,

temprature) , et Vrification du premier principe de la Thermodynamique : Qc+Qf + W=0

2-INTRODUCTION

La pompe chaleur est un systme thermodynamique comprenant 2 sources de chaleur

(chaude et froide) entre lesquelles un fluide frigorifique, subit un cycle de

transformations, provoquant un transfert de chaleur entre les 2 sources.

3-Matriels et mthode :

-les diffrentes lments de la pompes (Compresseur dtendeur vaporateur

condenseur .)

-Appareil de mesure ( indicateurs de temprature ..)

Anne universitaire 2017/2018 page 18

4-Rsultat de mesure :

On utilise leau comme source de chaleur

Le numro des essais effectus 1 2 3 4 5

Temps pour un tour de compteur t s 30 31,6 32,34 33 33,5

dnergie

Dbit massique mr Kg/ 8,25 8,5 8,5 8,2 8

s

Pression laspiration du P1 Bar 2,3 2,22 2,2 2,1 2

compresseur

Pression au condenseur P2 Bar 11,75 10,75 10,25 10 9,5

Temprature laspiration du T1 c 9 5 3,2 3,1 2,6

compresseur

Temprature au refoulement du T2 c 71 73 72 71 69,5

compresseur

Temprature de sortie de T3 c 40 35,1 34 32,4 31,2

condenseur

Temprature dentre de T4 c 3,4 2,5 1,9 1,8 1,8

lvaporateur

Temprature dentre de Ta c 25,9 26 25,8 25,6 25,4

lvaporateur

Temprature de sortie de T10 c 25 25 24,5 24 24

lvaporateur

Dbit massique mc kg 11 13 15 17 20

Temprature dentre T7 c 23,2 23 22,9 22,9 22,8

Temprature de sortie au T8 c 25 24,5 24,3 24 23,9

compresseur

Temprature de sortie au T9 c 51 45,5 44 42 41

condenseur

Daprs lexploitation des donnes : on a Cp= 4185 J/Kg.C

1 2 3 4 5

Chaleur totale rcupre de 1279,7 1224,1 1324,5 1501,1 1523,3

la pompe chaleur Qc= mc

.CP(T9-T7)

Puissance consomme 720 683,5 668 654,5 644,7

W=21600/t

Temprature de 57 53 51,5 47 45,5

condensation Tc

CopH = Qc /W 1,77 1,79 1,98 2,29 2,36

5-Discussion :

On a trouv que notre objectif est vrifi, si on diminuer la temprature de condensation, la puissance

consomme est galement diminuer et la chaleur rcupre de la pompe augmente

Anne universitaire 2017/2018 page 19

Etude dune machine frigorifique

1 Rsum :

Le but de ce TP et de raliser cinq essai afin quon puisse tracer le cycle frigorifique de deux

essais parmi les cinq et de le comparer avec les autre binmes. Ensuite on va dterminer les

quantits de chaleur changes aux condenseurs, vaporateur et compresseur, puis on va

comparer le cop thorique avec le cop rel de la machine.

2 Introduction :

Une machines frigorifique, est une machine thermodynamique destine assurer le froid

dun local ou dun systme partir dune source de chaleur externe dont la temprature est

suprieure celle du local ou du systme refroidir. Cest donc un systme de froid qui

transfre des calories dun milieu haute niveau de temprature vers un milieu o la

temprature doit tre infrieur.

3-Matriels et mthodes :

Les dfrentes matrielles rencontrs dans cette manipulation sont :

L'vaporateur: Le fluide frigorigne s'vapore basses temprature et pression. La chaleur

ncessaire l'vaporation est emprunte l'agent baignant l'vaporateur (air, eau) qui par suite se

refroidit.

Le compresseur: Il aspire la vapeur du fluide frigorigne par la tuyauterie d'aspiration Il comprime

ensuite cette vapeur et la rejette dans la tuyauterie de refoulement conduisant au condenseur. Le

fluide frigorigne quitte le compresseur sous haute pression, fortement surchauff (60 120C),

toujours sous forme de vapeur.

Le condenseur: En cdent sa chaleur l'agent entourant le condenseur (air, eau, etc.), la vapeur

devient liquide. La chaleur d'vaporation et le travail du compresseur doivent alors tre vacus. Le

fluide frigorigne est ensuite transport dans un collecteur.

Le dtendeur: La tche du dtendeur est de rduire la pression du fluide frigorigne la pression de

l'vaporateur. Il contrle en outre le remplissage de l'vaporateur sous les diffrentes conditions de

charge par le maintien d'une certaine surchauffe de la vapeur la sortie de l'vaporateur.

Anne universitaire 2017/2018 page 20

4-Rsultat de mesure :

Ouvrir les deux arrives deau au maximum.

Mettre linterrupteur principal la position marche.

Rgler le dbit de leau travers le condenseur et a travers lvaporateur.

Puis on a fait les mesures suivant ce tableau :

Essai 1 2

Dbit deau dans lvaporateur (kg/s) 27,5 20

Dbit deau dans le condenseur (kg/s) 22,5 42.5

Dbit du fluide rfrigrent R134a (kg/s) 0.11 0.15

Pression dans lvaporateur (bar) 4,3 3.8

Pression dans le condenseur (bar) 8 8

Temprature dans lvaporateur TF 17,05 7

Temprature dans le condenseur Tc 28,25 31

Temprature darrive deau de lvaporateur T1 12,6 8.6

Temprature darrive deau au condenseurT3 20,3 29

Puissance consomme par le compresseur (KW) 0,1 0,12

Temprature dentre compresseur (c) 23,3 18.2

Temprature de sortie compresseur (c) 57,9 53.9

5- Conclusion :

Nous avons tout dabord approfondit nos connaissances en thermodynamique prisent dans

le cours, et plus prcisment sur la technologie de la pompe chaleur. Nous avons compar

entre nous les rsultats obtenus dans les tableaux ci-dessus pour vrifier la cohrence de

ces derniers

Anne universitaire 2017/2018 page 21

Etude dun refroidisseur commercial

1-Rsum

Le refroidisseur commercial selon un cycle de machine frigorifique, il comporte

un compresseur piston semi hermtique de Copland un condenseur eau ,

un vaporateur air et un dtendeur thermostatique en plus des appareils

annexes pressostat diffrentiel , thermostat , filtre dshydrater et deux

manomtres et thermomtres de prise de pression HP et BP et temprature de

condensations et vaporation

2- INTRODUCTION

Lobjectif de ce manip et de dterminer les diffrentes lments de refroidisseur ainsi

La coefficient de performance

-3-Matriels et mthodes :

Diffrents lments de refroidisseur ( compression vaporateur.)

lments de mesure de temprature et dbit et lhumidit

4- Rsultat de mesure :

Essai N 1

Pression dans lvaporateur (bar) 3 ,75

Temprature dans lvaporateur Tf(C) 5,6

Temprature aspiration compresseur Tas(C) 12

Vitesse de brassage dair au ventilateur 2 ,6

Pression dans le condenseur 15,2

Temprature dans le condenseur Tc 28

Temprature refoulement compresseur Tr 61

Dbit de leau dans le condenseur 0,066

Temprature darrive deau au condenseur 22

Temprature de sortie deau au condenseur 25

Anne universitaire 2017/2018 page 22

Donc : Cop = (H4 H1)/(H2-H1)

Anne universitaire 2017/2018 page 23

Vous aimerez peut-être aussi

- Dossier Corrige E21Document21 pagesDossier Corrige E21jimzd7215Pas encore d'évaluation

- Cours Selection MaterielDocument2 pagesCours Selection Materielgoundousta100% (2)

- Aeraulique BTS Fed 1.2Document31 pagesAeraulique BTS Fed 1.2Ir Jonathan Salama N'guetta100% (1)

- Froid Industriel Chapitre I Generalites Et RappelDocument17 pagesFroid Industriel Chapitre I Generalites Et Rappeltaba ahmedPas encore d'évaluation

- Air HumideDocument27 pagesAir HumiderymaachouriPas encore d'évaluation

- Daewoo - FR 350 FR 351 FR 385 FR 386Document26 pagesDaewoo - FR 350 FR 351 FR 385 FR 386Dana SandruPas encore d'évaluation

- Machine Frigorifique À Compression (Climatisation) - Energie Plus Le SiteDocument20 pagesMachine Frigorifique À Compression (Climatisation) - Energie Plus Le Siteabdelkader elbouzianiPas encore d'évaluation

- DETENDEURDocument10 pagesDETENDEURMergilles Watelin100% (2)

- Froid Et LiquéfactionDocument27 pagesFroid Et LiquéfactionMarck Cadiil100% (1)

- Partie KaoutarDocument11 pagesPartie KaoutaramounaahPas encore d'évaluation

- Machine Frigorifique Et PACDocument8 pagesMachine Frigorifique Et PACmarwan2nouichiPas encore d'évaluation

- Chapitre 1 FroidDocument12 pagesChapitre 1 FroidABDELILAH TERTA100% (1)

- Co2 TranscritiqueDocument5 pagesCo2 TranscritiquewafiikPas encore d'évaluation

- CAP Installateur en Froid Et Conditionnement DairDocument76 pagesCAP Installateur en Froid Et Conditionnement DairIsaac Junior EbenPas encore d'évaluation

- Part 2 CH1Document20 pagesPart 2 CH1Ben HurPas encore d'évaluation

- RefroidissementDocument32 pagesRefroidissementJalil AkaabounePas encore d'évaluation

- Identification Des Installations FrigorifiquesDocument48 pagesIdentification Des Installations FrigorifiquesDiouani HsinaPas encore d'évaluation

- Bilant Thermique Selection Des Materiels.Document35 pagesBilant Thermique Selection Des Materiels.Houssam Chenni100% (1)

- TP3 - Thermo 2023Document12 pagesTP3 - Thermo 2023yeussefzerrad100% (1)

- Production de Froid PDFDocument130 pagesProduction de Froid PDFArih Fadi100% (1)

- TP1 ClimDocument12 pagesTP1 ClimSofiane Mehadji100% (1)

- 2007-737 Décret Fluide FrigorigèneDocument35 pages2007-737 Décret Fluide Frigorigèneradiopascalge100% (1)

- Cours P - Climatisation - 2019Document6 pagesCours P - Climatisation - 2019francois lebrunPas encore d'évaluation

- tp3 Machine FrigorifiqueDocument15 pagestp3 Machine FrigorifiqueMohammed ALMUSHIAA100% (1)

- Systeme FrigorifiqueDocument10 pagesSysteme FrigorifiqueJaphet MOPANZO ETOMIPas encore d'évaluation

- 19 Les Appareils AnnexesDocument12 pages19 Les Appareils AnnexesHabib Diallo100% (1)

- 4651 Serie Ndeg3 Activite Ndeg3 Selection Compresseur PDFDocument11 pages4651 Serie Ndeg3 Activite Ndeg3 Selection Compresseur PDFjukortaPas encore d'évaluation

- Equipements - CentralesDocument37 pagesEquipements - CentralessamsoumalekingPas encore d'évaluation

- Tout Connaitre Sur Les Climatiseur1Document9 pagesTout Connaitre Sur Les Climatiseur1pape samba dior ndiaye100% (1)

- Examen Diagnostique Janv 2021Document4 pagesExamen Diagnostique Janv 2021Nizar Ben EzzinePas encore d'évaluation

- TP 1 MC Froid 2021Document9 pagesTP 1 MC Froid 2021EL Hajifi EL HajifiPas encore d'évaluation

- Detendeurs Thermostatiques TIDocument11 pagesDetendeurs Thermostatiques TIIsmail Khelil100% (1)

- Choix Organes AnnexesDocument5 pagesChoix Organes Annexesriyad ZoubiriPas encore d'évaluation

- 8 Hvac 2 Ene6510 H17Document42 pages8 Hvac 2 Ene6510 H17Emanuel Maracajá0% (1)

- Formation Attestation FF CAT 1 Ver 3 24-04-2017 PDFDocument139 pagesFormation Attestation FF CAT 1 Ver 3 24-04-2017 PDFYves-Régis DINGAPas encore d'évaluation

- Techniques FroidDocument37 pagesTechniques Froidبالقران نرتقيPas encore d'évaluation

- Chapitre II-2 Choix VapDocument11 pagesChapitre II-2 Choix Vapriyad ZoubiriPas encore d'évaluation

- Les Procédés de Production Du FroidDocument13 pagesLes Procédés de Production Du FroidIméne ChaouchePas encore d'évaluation

- Installation Frigorifique Au Co2 GUIDE DES CEEDocument6 pagesInstallation Frigorifique Au Co2 GUIDE DES CEEjean paul bourcet100% (1)

- 1-Fonction Machine Frigorifique Partie1 8Document60 pages1-Fonction Machine Frigorifique Partie1 8Boubaker YoussefPas encore d'évaluation

- 4651 Serie Ndeg3 Activite Ndeg3 Selection Compresseur PDFDocument11 pages4651 Serie Ndeg3 Activite Ndeg3 Selection Compresseur PDFjbamohPas encore d'évaluation

- Technologie Des Réfrigérateurs Et CongélateursDocument16 pagesTechnologie Des Réfrigérateurs Et CongélateursMANYINGAPas encore d'évaluation

- Cours 4Document30 pagesCours 4Guerrna Koutatouka100% (1)

- Les Pres So Stats BP HPDocument6 pagesLes Pres So Stats BP HPJu Froissart100% (1)

- MDE Froid CommercialDocument9 pagesMDE Froid Commercialtoti666Pas encore d'évaluation

- 4653 Serie 5 Activite 2 Selection EvaporateurDocument9 pages4653 Serie 5 Activite 2 Selection EvaporateurSadikJohnPas encore d'évaluation

- Technologie Du FroidDocument12 pagesTechnologie Du FroidKhaled Mimoun100% (3)

- 4653 Serie 5 Activite 1 Technologie EvaporateurDocument5 pages4653 Serie 5 Activite 1 Technologie EvaporateurHoussemTunisino100% (1)

- 34 Inversion de CycleDocument5 pages34 Inversion de CycleZakaria ElghaliPas encore d'évaluation

- Bilan Thermique Des Chambres Froides CFP&CFNDocument10 pagesBilan Thermique Des Chambres Froides CFP&CFNSirineJamoussiPas encore d'évaluation

- 3 Composants D Un ClimatiseurDocument15 pages3 Composants D Un Climatiseurwlidhaaa100% (1)

- 2ie - L3 - BILAN FRIGORIFIQUE-1Document106 pages2ie - L3 - BILAN FRIGORIFIQUE-1laurence somePas encore d'évaluation

- Part 2 CH5Document13 pagesPart 2 CH5Ben HurPas encore d'évaluation

- TP Climatisation 2020Document7 pagesTP Climatisation 2020DENARNAUD LAURENTPas encore d'évaluation

- Les D TendeursDocument26 pagesLes D Tendeursfatma zohra hafsaouiPas encore d'évaluation

- Bilan Thermique de Climatis.Document14 pagesBilan Thermique de Climatis.turo1100% (1)

- 25 Les RegulateursDocument10 pages25 Les RegulateursZêkri SäbriPas encore d'évaluation

- Séance 4 Bilan Thermique D'une Chambre FroideDocument20 pagesSéance 4 Bilan Thermique D'une Chambre Froidelamjed BEN ABDALLAH100% (1)

- Techno Froid 2Document27 pagesTechno Froid 2Christian Harizo Andriamahefa100% (2)

- TP Pompe à ChaleurDocument8 pagesTP Pompe à ChaleurAdnane ZahourPas encore d'évaluation

- AcidimétrieDocument4 pagesAcidimétrieAminos MalaliPas encore d'évaluation

- Neutralidation Acide Base 2021 2022Document10 pagesNeutralidation Acide Base 2021 2022ZogoPas encore d'évaluation

- La Thermique Du Bâtiment: O RJ Û RH O O GJ - ODocument208 pagesLa Thermique Du Bâtiment: O RJ Û RH O O GJ - OasakjiPas encore d'évaluation

- Chapitre 3 - Transfert de Chaleur Par Conduction en Régime Permanent PDFDocument80 pagesChapitre 3 - Transfert de Chaleur Par Conduction en Régime Permanent PDFĶhadija KhadijaPas encore d'évaluation

- 3-5 Loi de Raoult Et DistillationDocument9 pages3-5 Loi de Raoult Et Distillationgc4qxffwxmPas encore d'évaluation

- SYLLABUS Monsieur DEGUY 1Document39 pagesSYLLABUS Monsieur DEGUY 1kibongilankiambiPas encore d'évaluation

- Machines - Thermiques Chap 3Document41 pagesMachines - Thermiques Chap 3doumbo39Pas encore d'évaluation

- 2023 Reunion J2 Exo2 Correction AcideButyrique 5ptsDocument2 pages2023 Reunion J2 Exo2 Correction AcideButyrique 5ptsgrajzgrPas encore d'évaluation

- Le Séchage Cours M1 GCDocument9 pagesLe Séchage Cours M1 GCAmine RedouanePas encore d'évaluation

- Energie Thermique Et Transfert Thermique Exercices Non Corriges 2Document2 pagesEnergie Thermique Et Transfert Thermique Exercices Non Corriges 2Souhail El Asfer100% (1)

- TP Echangeur Eau-Eau SaDocument14 pagesTP Echangeur Eau-Eau SaSalim CheikhPas encore d'évaluation

- Exercice Équilibre Chimique CHIMIEDocument6 pagesExercice Équilibre Chimique CHIMIEmaitre.bougha.kenzaPas encore d'évaluation

- Corrigã© Sã©rie 4. SuiteDocument19 pagesCorrigã© Sã©rie 4. Suitehanafisara45Pas encore d'évaluation

- Iec 60068 - 2 - 11 PDFDocument17 pagesIec 60068 - 2 - 11 PDFnautelPas encore d'évaluation

- Série 1 Transferts Thermiques-SMP-2023-2024Document2 pagesSérie 1 Transferts Thermiques-SMP-2023-2024BachanePas encore d'évaluation

- Hy Grosco Pie PDFDocument4 pagesHy Grosco Pie PDFdrbill3015Pas encore d'évaluation

- M1Topo ConvectionDocument2 pagesM1Topo Convectionchaben medPas encore d'évaluation

- Exercices Réactions Acido-BasiquesDocument1 pageExercices Réactions Acido-BasiqueskanoubislenovoPas encore d'évaluation

- TRANSFERT DE CHALEUR Exercices 1 À 4Document1 pageTRANSFERT DE CHALEUR Exercices 1 À 4Abdelhak Rouabah100% (3)

- Examen 2020-2021Document2 pagesExamen 2020-2021Abdati AbdoPas encore d'évaluation

- C02 - Équilibres Acido-Basiques - EleveDocument5 pagesC02 - Équilibres Acido-Basiques - EleveElPas encore d'évaluation

- 9 Thermodynamique - Chimique Resume 4Document11 pages9 Thermodynamique - Chimique Resume 4Narcisse OuedraogoPas encore d'évaluation

- Transferts de Chaleur Par Convection 1Document38 pagesTransferts de Chaleur Par Convection 1SALMA SAIKOUKPas encore d'évaluation

- Problemes Thermodynamique 2015-2016Document14 pagesProblemes Thermodynamique 2015-2016Merlin MotherfuckerPas encore d'évaluation

- Micro Memoire MimiDocument26 pagesMicro Memoire MimiMaroua ChaPas encore d'évaluation

- TD N°4 CorrigéDocument4 pagesTD N°4 Corrigéعبدالغني السوسيPas encore d'évaluation

- Correction de La Serie3 (LCH1)Document10 pagesCorrection de La Serie3 (LCH1)Boulbaba RebeiPas encore d'évaluation

- Rsum Et Sries Des Exercices de Transfert ThermiqueDocument5 pagesRsum Et Sries Des Exercices de Transfert ThermiqueYoussef LaaoujePas encore d'évaluation