Le Processus D'intégration Européenne Cours Tle - SES PDF

Le Processus D'intégration Européenne Cours Tle - SES PDF

Transféré par

kathyDroits d'auteur :

Formats disponibles

Le Processus D'intégration Européenne Cours Tle - SES PDF

Le Processus D'intégration Européenne Cours Tle - SES PDF

Transféré par

kathyTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Le Processus D'intégration Européenne Cours Tle - SES PDF

Le Processus D'intégration Européenne Cours Tle - SES PDF

Transféré par

kathyDroits d'auteur :

Formats disponibles

Le processus

d'intégration

européenne

Le processus

d'intégration

européenne

FICHE DE COURS

Introduction :

Ce cours a pour objectif de mieux comprendre

le processus d’intégration européenne ainsi

que ses effets.

L’intégration européenne est un processus

économique permettant de rassembler des

économies nationales dans le but de former un

ensemble régional supranational (au-dessus

des États nationaux) en renforçant la

cohérence de cet ensemble. Cette intégration

est économique dans le sens où les

interdépendances nationales s’exercent

principalement par le développement des

échanges et la mise en œuvre de politiques

économiques communes et harmonisées.

Dans un premier temps, nous aborderons les

grandes caractéristiques de l’intégration

européenne en insistant sur les effets que cette

intégration a sur l’agrandissement du marché

et sur la croissance économique. Dans une

seconde partie, nous insisterons sur les

modalités de la politique de la concurrence et

ses limites.

Les grandes étapes

1 de l’intégration

européenne

a. Comment s’est déroulée

l’intégration européenne ?

À l’origine, l’intégration européenne se veut

être un projet politique. La déclaration de

Robert Schuman du 9 mai 1950 insiste sur le

fait que « la paix mondiale ne saurait être

sauvegardée sans des efforts créateurs à la

mesure des dangers qui la menacent ».

À retenir

Afin de créer une paix durable dans

une Europe meurtrie par les conflits

mondiaux, des hommes politiques

vont faire la promotion d’une

méthode d’intégration nouvelle à

l’échelle européenne, faite de

réalisations concrètes permettant de

créer une solidarité de fait.

➜ Ce rapprochement par « petits

pas » concernera d’abord la France

et l’Allemagne et se fera dans un

secteur clé : le charbon et l’acier.

Voici 12 dates clés qui méritent d’être retenues

afin de mieux comprendre ce processus :

• 1951 : traité instituant la Communauté

européenne du charbon et de l’acier

(CECA) entre six pays : l’Allemagne, la

France, l’Italie et le Bénélux (Belgique,

Pays-Bas, Luxembourg).

• 1957 : traité de Rome créant la

Communauté économique européenne

(CEE) ou « Marché commun ».

• 1962 : décidée par le traité de Rome, la

politique agricole commune (PAC) est

lancée. Elle vise à garantir

l’autosuffisance alimentaire en

soutenant les producteurs agricoles

par des subventions.

• 1968 : suppression totale des droits de

douane entre les six pays de la CEE et

mise en place de droits de douane

communs sur les importations en

provenance de pays extérieurs.

• 1986 : signature de l’Acte unique

européen qui réaffirme la volonté

d’une libre circulation des facteurs de

production (travail et capital).

• 1992 : traité de Maastricht instituant

l’Union européenne : la monnaie

unique est mise sur les rails, les

compétences de l’Union sont

timidement étendues à la politique

étrangère et de défense, et le pouvoir

du Parlement européen est élargi.

• 1993 : entrée en vigueur officielle du

Marché unique.

• 1997 : Mise en place du Pacte

européen de stabilité et de croissance

(PSC) mettant en place une série

d’instruments au sein de la zone euro

afin de coordonner les politiques

budgétaires et d’éviter l’apparition de

déficits budgétaires excessifs. Des

critères de convergence sont mis en

place : ne pas dépasser 3 % du PIB

pour le déficit public, et 60 % du PIB

pour la dette publique.

• 1999 : Onze pays adoptent l’euro en

tant que monnaie unique. Les taux de

change entre leurs monnaies

deviennent fixes et la politique

monétaire est confiée à la Banque

centrale européenne (BCE) siégeant à

Francfort, en Allemagne. L’introduction

des pièces et des billets en euros

s’effectue en 2002.

• 2007 : traité de Lisbonne reprenant

l’essentiel des dispositions

institutionnelles du traité

constitutionnel européen déjà ratifié

par 26 pays mais rejeté par la France

et les Pays-Bas en 2005. Ce traité entre

en application en 2009.

• 2010 : dans un contexte de crise des

dettes souveraines, l’Union

européenne met sur pied un plan

d’aide à la Grèce de 110 milliards.

• 2016 : référendum britannique en

faveur du Brexit. En 2020, le Royaume-

Uni quitte l’UE.

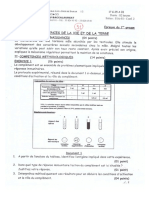

Rappel

L’intégration européenne s’est faite

par étapes. Afin de mieux

comprendre la composition de cet

ensemble institutionnel

économique, voici un tableau

récapitulant le processus

d’élargissement.

Les membres de l’Union Européenne

et leur année d’adhésion

France – Allemagne –

1957 Italie – Belgique – Pays-

Bas – Luxembourg

Royaume-Uni – Irlande –

1973

Danemark

1981 Grèce

1986 Espagne – Portugal

Suède – Finlande –

1995

Autriche

Chypre – Malte – Estonie –

Lettonie – Lituanie –

2004 Pologne – Hongrie –

République tchèque –

Slovaquie – Slovénie

2007 Roumanie – Bulgarie

2013 Croatie

*pays en vert : euro (union monétaire)

L’élargissement au sein de l’Union européenne

a été progressif. Les six pays signataires du

traité de Rome, tous situés en Europe de

l’Ouest et considérés comme les fondateurs du

projet européen, ont ensuite été rejoints

en 1973 par les pays anglo-saxons ainsi que le

Danemark.

Les années 1980 marquent un virage important

puisque l’UE (la CEE à l’époque) intègre trois

pays d’Europe du Sud (Grèce, puis Espagne et

Portugal).

Au milieu des années 1990, une nouvelle

intégration s’opère, l’Autriche ainsi que deux

pays nordiques (Finlande et Suède) rejoignent

l’UE.

Les années 2000 seront marquées par un vaste

élargissement à l’Est avec l’intégration de

Chypre et de Malte, mais surtout celle de

11 pays d’Europe centrale et orientale

appartenant presque tous à l’ancien « bloc

soviétique ». Sur ces 11 pays,

seuls 5 appartiennent à l’Union économique et

monétaire (zone euro) : l’Estonie, la Lettonie, la

Lituanie, la Slovaquie et la Slovénie. Le dernier

pays à avoir intégré l’Union européenne est la

Croatie (2013).

b. Une intégration économique

par étapes : le modèle de

Béla Balassa

À retenir

Le schéma de l’intégration

européenne obéit à peu près au

modèle d’intégration économique

en 5 étapes mis en évidence en 1961

par l’économiste hongrois Béla

Balassa :

•1 zone de libre-échange

•2 union douanière

•3 marché commun

•4 union monétaire

•5 union politique

➜ Ces 5 étapes définissent

des degrés d’intégration

économique avec un

engagement progressif.

Définition

Zone de libre-échange :

Les partenaires échangent librement

leurs marchandises à la suite de la

suppression des obstacles tarifaires

(fin des droits de douanes à

l’importation) et non tarifaires (fin

des quotas à l’importation et mise en

place de normes de consommation

communes).

La réglementation des échanges de

produits avec le reste du monde

reste cependant du ressort des

politiques commerciales nationales.

➜ À l’échelle de l’intégration

européenne, cette étape est

franchie d’abord avec la CECA

(1951) qui permet l’abolition des

taxes douanières intérieures sur le

charbon et sur l’acier.

Définition

Union douanière :

Non seulement les obstacles

douaniers, quantitatifs et tarifaires,

sont éliminés (zone de libre-

échange) mais les États membres

fixent également un tarif extérieur

commun. Ils adoptent donc une

politique commerciale commune.

➜ Décidée à la suite du traité de

Rome (1957), l’union douanière

entre en vigueur seulement

en 1968.

Les années 1970 aboutissent au renforcement

de cette union douanière : un code des

douanes communautaire fixant les normes

applicables aux importations et exportations

de marchandises entre la CEE (puis l’UE) et le

reste du monde est mis en place.

Définition

Marché commun :

Le marché commun résulte de

l’ouverture de l’ensemble des

marchés : le marché des produits, le

marché du travail et celui des

capitaux. II repose donc sur la libre

circulation des hommes et des

capitaux.

➜ À l’échelle de l’UE, il faut attendre

la fin des années 1980 avec l’Acte

unique pour que le marché

commun soit une réalité.

La construction européenne s’axe alors autour

de « quatre libertés » :

• libre circulation des biens ;

• libre circulation des personnes ;

• libre circulation des services ;

• libre circulation des capitaux.

Définition

Union économique et monétaire :

L’UEM ajoute au marché commun

une harmonisation des politiques

économiques et la mise en place

d’une monnaie commune.

Par conséquent, cette forme

d’intégration nécessite une

régulation économique par le biais

d’interventions étatiques.

➜ Décidée à la suite du traité de

Maastricht (1992) qui dote les

européens d’une nationalité, la

« zone Euro » voit véritablement le

jour en 1999. Elle regroupe

aujourd’hui 19 pays de l’UE qui ont

adopté l’euro comme monnaie

unique.

Attention

La Banque centrale européenne

est créée en 1998, elle est

chargée de mettre en place la

monnaie unique. La mise en

circulation de l’euro commence

en 2002. Attention, tous les pays

membres ne l’utilisent pas ; la

zone euro ne concerne

aujourd’hui que 19 pays sur les 28

que compte l’Union européenne.

Néanmoins, même les pays qui

n’ont pas adopté l’euro sont

concernés par les effets du

nouveau marché commun auquel

ils appartiennent.

Définition

Union politique :

Unification totale des politiques

économiques, des affaires

étrangères et de la défense

commune.

➜ L’Union européenne n’est pas

encore totalement une union

politique, bien que des institutions

européennes existent

(Commission, Parlement, conseils).

En effet, les États conservent

encore une souveraineté

importante dans de nombreux

domaines (exemple : la politique

budgétaire est l’affaire de chaque

État). En outre, l’Union européenne

n’a pas d’armée.

L’intégration

2 européenne et ses

effets économiques

a. Les effets de l’intégration

européenne sur la

croissance économique

Rappel

La croissance économique désigne

le processus d’augmentation durable

de la production d’un pays, mesuré

en règle générale par

l’augmentation du PIB.

Le processus d’intégration européenne a eu un

effet non négligeable sur la croissance

économique.

➜ L’intégration a d’abord eu pour

effet d’augmenter de façon

importante le volume des

échanges entre les États membres

(commerce intra-zone, c’est-à-dire

à l’intérieur d’un même espace

géographique).

En effet, la suppression des entraves

douanières ainsi que la reconnaissance de

normes communes sur les biens échangés ont

permis de stimuler de façon importante le

commerce intra-européen.

De plus, le développement du libre-échange a

permis d’augmenter considérablement la

concurrence entre les entreprises, poussant ces

dernières à innover ou à baisser leurs prix pour

conquérir de nouveaux consommateurs.

L’agrandissement de la taille du marché a aussi

permis aux entreprises de réaliser

d’importantes économies d’échelle, c’est-à-dire

de diminuer les coûts de production par unité

produite grâce à l’augmentation des quantités

vendues. Les baisses de prix ainsi permises

favorisent l’accroissement des quantité

demandées, donc la hausse de la production,

c’est-à-dire la croissance.

La mise en œuvre d’une politique agricole

commune a également permis de

subventionner de façon importante le secteur

primaire de nombreux pays européens,

contribuant de fait à augmenter les

rendements sur de nombreuses parcelles

agricoles et à obtenir d’importants gains de

productivité sur les prix.

Productivité et production agricoles ont donc

augmenté considérablement dans le cadre de

l’intégration européenne.

Enfin, la mise en œuvre du marché unique des

capitaux en 1992 a permis d’attirer plus

facilement des investissements directs à

l’étranger (IDE).

En effet, en supprimant les frontières sur les

capitaux, les épargnants européens peuvent

plus facilement investir dans n’importe quel

pays. Avec la même mise en œuvre de l’euro

en 1999, l’incertitude liée aux variations de

change entre les monnaies disparaît, réduisant

les risques de perte de valeur liés à la nécessité

de devoir convertir les monnaies.

Cette harmonisation a pu permettre en théorie

de faciliter les projets d’investissement au sein

de l’Union économique et monétaire et donc la

croissance économique.

Mais les effets de l’intégration économique

européenne sont à nuancer : les effets positifs

évoqués ci-dessus sont aussi contrebalancés

par des effets plus négatifs.

• Le processus d’élargissement et

d’extension du marché européen a

incité de nombreux producteurs des

pays fondateurs à réorienter leurs flux

d’investissements directs à l’étranger

en direction des nouveaux entrants

(création de filiales) puis à délocaliser

leurs appareils productifs (fermeture

de sites industriels). D’un côté,

l’intégration européenne est ainsi

accusée de participer au processus de

désindustrialisation dans de

nombreuses régions désormais

qualifiées de « sinistrées ». De l’autre,

l’élargissement aux pays d’Europe

centrale et orientale (PECO) a modifié

la spécialisation de ces pays vers des

processus de production plus élaborés

tels que l’industrie automobile et ses

équipementiers.

➜ D’un point de vue strictement

économique, la croissance globale

est donc nuancée par une inégale

progression à l’échelle des

territoires et par des

problématiques régionales

importantes (délocalisations).

• De plus, certaines mesures politique

censées œuvrer à l’intégration

économique européenne sont

critiquées pour leur inefficacité. Ainsi,

la politique agricole commune (PAC)

est en proie à des critiques quant à ses

impacts sur l’environnement. En

favorisant le subventionnement des

grandes exploitations agricoles (plus

les exploitations sont grandes et

rentables, plus elles perçoivent

d’aides), cette politique a eu tendance

à encourager l’agriculture intensive et

les circuits de production longs, peu

respectueux de l’environnement.

Tchat avec un prof

Vous aimerez peut-être aussi

- Tutoriel ComaxDocument7 pagesTutoriel ComaxkathyPas encore d'évaluation

- RésuméDocument2 pagesRésumékathyPas encore d'évaluation

- TP-formation ImagesDocument3 pagesTP-formation ImageskathyPas encore d'évaluation

- Cours - Nombres Complexes Et TrigonometrieDocument15 pagesCours - Nombres Complexes Et TrigonometriekathyPas encore d'évaluation

- TDEndomorphismes Espaces EuclidiensDocument13 pagesTDEndomorphismes Espaces Euclidienskathy100% (1)

- Scei Integrer Une Ecole 2023Document2 pagesScei Integrer Une Ecole 2023kathyPas encore d'évaluation

- Amerique Nord C Juin 1988Document3 pagesAmerique Nord C Juin 1988kathyPas encore d'évaluation

- Cours - Series Et Familles SommablesDocument16 pagesCours - Series Et Familles SommableskathyPas encore d'évaluation

- Sujets D'entraînement - Corrigés Des Sujets de DissertationDocument35 pagesSujets D'entraînement - Corrigés Des Sujets de DissertationkathyPas encore d'évaluation

- Bac C Math 2012Document4 pagesBac C Math 2012kathyPas encore d'évaluation

- Antilles Guyane C Juin 1988Document2 pagesAntilles Guyane C Juin 1988kathyPas encore d'évaluation

- Centres Etrangers C Juin 1998Document2 pagesCentres Etrangers C Juin 1998kathyPas encore d'évaluation

- Sa-Acides AminésDocument2 pagesSa-Acides AminéskathyPas encore d'évaluation

- UntitledDocument8 pagesUntitledkathy100% (1)

- Interférence Lumineuse PDFDocument6 pagesInterférence Lumineuse PDFkathy100% (1)

- X y y X: Les Coniques Exercice 1Document4 pagesX y y X: Les Coniques Exercice 1kathy100% (1)

- La France Et L'europe Dans Le Monde - Cours - Fiches de Révision PDFDocument1 pageLa France Et L'europe Dans Le Monde - Cours - Fiches de Révision PDFkathyPas encore d'évaluation

- La France Dans l'UE 2 PDFDocument1 pageLa France Dans l'UE 2 PDFkathyPas encore d'évaluation

- Exercice N°1. (2.25 PTS)Document3 pagesExercice N°1. (2.25 PTS)kathy100% (1)

- Sciences de La Vie Et de La Terre: U C A D D Séries: S1-S1A Coef. 2Document6 pagesSciences de La Vie Et de La Terre: U C A D D Séries: S1-S1A Coef. 2kathyPas encore d'évaluation

- Sujets Bacs Au Senegal: EXERCICE N°1/ Maîtrise Des Connaissances Sur Le Potentiel de Repos (2005)Document38 pagesSujets Bacs Au Senegal: EXERCICE N°1/ Maîtrise Des Connaissances Sur Le Potentiel de Repos (2005)kathyPas encore d'évaluation

- UntitledDocument2 pagesUntitledkathyPas encore d'évaluation

- Induction Et Dipole RL RenforcementDocument3 pagesInduction Et Dipole RL RenforcementkathyPas encore d'évaluation

- UntitledDocument2 pagesUntitledkathyPas encore d'évaluation

- Niveau: TRONC COMMUN - Cours: Les Axiomes de L'espaceDocument9 pagesNiveau: TRONC COMMUN - Cours: Les Axiomes de L'espacekathyPas encore d'évaluation

- Correction Du Devoir: Exercice 1Document4 pagesCorrection Du Devoir: Exercice 1kathyPas encore d'évaluation

- Transformation Et Isométrie de L'espace Maleye 2020Document4 pagesTransformation Et Isométrie de L'espace Maleye 2020kathyPas encore d'évaluation

- Sciences de La Vie Et de La Terre: Se CR U C A D D Séries: S1-S1A - Coef. 2 Epreuve Du 1 GroupeDocument3 pagesSciences de La Vie Et de La Terre: Se CR U C A D D Séries: S1-S1A - Coef. 2 Epreuve Du 1 Groupekathy100% (1)

- Serie de TD Sur Dipole RL RC Et RLCDocument11 pagesSerie de TD Sur Dipole RL RC Et RLCkathyPas encore d'évaluation

- Serie 9 Acides Alpha - AminesDocument2 pagesSerie 9 Acides Alpha - Amineskathy100% (1)