コメの高騰が止まらない(写真:Nishihama/Shutterstock.com)

コメの高騰が止まらない(写真:Nishihama/Shutterstock.com)

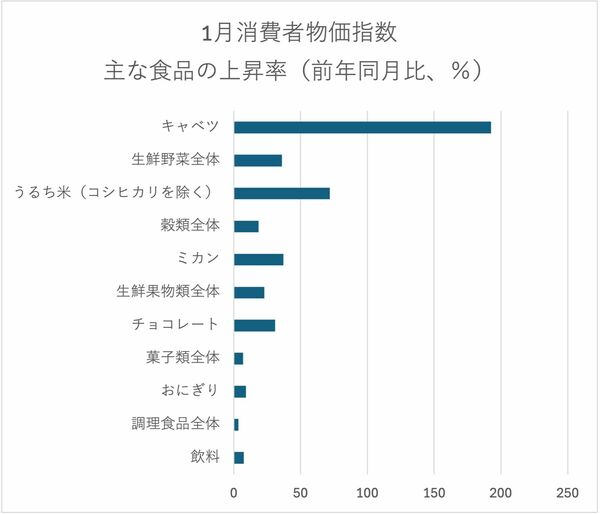

食料インフレが物価の上昇を再加速させている。昨年来のコメ価格高騰は収束せず、キャベツなど生鮮野菜の値上がりも顕著だ。2024年の家計消費支出に占める食費の割合、いわゆる「エンゲル係数」は1981年以来の水準に上昇した。国内外の要因が複雑に絡み合う食料インフレは消費者の負担を増すだけでなく、政局や金融政策の攪乱要因にもなる。

(志田 富雄:経済コラムニスト)

「うるち米(コシヒカリを除く)」の上昇率は71.8%

総務省が2月21日に発表した1月の消費者物価指数(CPI)は総合指数が前年同月比で4.0%上昇(昨年12月は3.6%)、生鮮食品を除く総合指数も3.2%上昇(同3.0%)と3カ月連続で上げ幅が拡大した。

とりわけ値上がりが激しいのがコメだ。「うるち米(コシヒカリを除く)」は上昇率が71.8%に達し、値上がりが加速している。野菜も同様だ。前年同月比の3倍近くに高騰したキャベツを筆頭に生鮮野菜は36%上昇した。コメ高騰は調理食品にも波及しており、「おにぎり」は9.2%上昇した。

出所:総務省

出所:総務省食品類は購入頻度が多く、価格高騰時に消費者心理への影響が大きい。総務省の家計調査(2024年、全国)で、生鮮野菜の年間購入回数は2人以上の1世帯あたり約403回にもなる。

「え、そんなに買う?」と思うかもしれない。1回の買い物でキャベツ、トマト、ホウレンソウ、タマネギと4品目を買うと4回と数えるからだ。ちなみにキャベツだけだと年間20.7回だった。それでも買い物かごに入れる度に「キャベツ高い!」「ハクサイも高い!」「これも!」と思いながら買うことになるので、消費者が肌で感じる「体感物価」はCPIよりも上がってしまう。

食い物の恨みは恐ろしい。税や社会保障の負担をめぐり国民の不満は高まっている。そこにコメなど食料高騰が追い打ちをかける。

昨年の衆議院選挙で惨敗した与党には夏の参院選への影響がちらつく。「国民の皆様が高い米価で困っていることは、農水省はもちろん、政府として総理も大変責任を感じているだろう」。2月14日の会見で江藤拓農相は神妙に語った。

もちろん何も手を打っていないわけではない。農林水産省は2月、政府備蓄米のうち21万トンを入札によって市場に放出することを決めた。備蓄制度は「平成のコメ騒動」と呼ばれた1993年の大凶作を受けて95年に導入した制度で、およそ100万トンを備蓄する。

これまでの運用ルールは市場への影響を避けるために主食向けの販売(放出)は「大不作などの場合のみ」に限定し、通常は家畜飼料用に売却していた。昨夏にコメ高騰が顕著になった際に政府が備蓄米の利用を渋ったのもこれが理由だ。

政府の備蓄米放出について記者会見する江藤農相(写真:共同通信社)

政府の備蓄米放出について記者会見する江藤農相(写真:共同通信社)