Primula vulgarisの異形花柱性を決定するsupergeneの構造 [今年読んだ一番好きな論文2016]

この記事は、今年読んだ一番好きな論文 Advent Calendar 2016への投稿です (12/17担当)

(2017/01/01追記)

審査員特別賞を頂きました。企画してくださった@suimyeさんをはじめ、審査員の方々、この記事を見て頂いた方々にお礼申し上げます。

ラボのおやつにどうで賞「Primula vulgarisの異形花柱性を決定するsupergeneの構造」 https://t.co/UtdJhQ6Igq #今年読んだ一番好きな論文2016

— 渚カヱル (@suimye) 2016年12月29日

自己紹介

植物の繁殖機構について、分子生物学やNGS解析などの手法を用いて研究しているM2です。

ヒトの繁殖活動には縁が遠いです。

紹介論文

Genetic architecture and evolution of the S locus supergene in Primura vulgaris

Nature Plants 2, Article number: 16188 (2016) doi:10.1038/nplants.2016.188

紹介に至った経緯

Advent Calendar 2016に参加した当初は、PacBioRSⅡによるゲノム構造解析についての論文を取り上げるつもりでした。

自分の研究テーマにブレイクスルーをくれた論文だったので「一番好き」としていたのですが、いささか内容が地味で「本当にこれで書いてよいものか」と悩んでいたところ、12月頭に出たばかりのこの論文を読んでみたら「一番好き」を更新してきたため、こちらを選ぶことにしました。

参加時点では参加者の投稿予定内容に植物関連のテーマが見当たらなかったので、分野の紹介も兼ねて、花を添えるつもりで投稿しようと思います 。

植物の繁殖機構

僕が植物の繁殖機構の研究に魅力を感じている点は、様々な環境で独自に進化してきた植物種が、他の個体との子孫を残すための巧妙かつ多彩な機構を有しているところです。

表現型レベルの機構だけではなく、それらを制御する遺伝子のレベルでも多種多様な仕組みがあり、多くの植物で研究が進められています。

今回はPrimura vulgarisという植物の異形花柱性の例を紹介しますが、花の形態だけではなく、分子レベルで自己とそれ以外の花粉を区別する複雑なシステムを構築しているものもあります。僕のテーマもその一部分を解明しようとするものです。

(基礎的な内容を多分に含むため、当該分野の知識がある方は次のセクションまで読み飛ばしてもOKです)

植物の生殖器官(花)の特徴として、単性花、両性花という区分を持つことが挙げられます。

前者はひとつの生殖器官がひとつの性(雄花、雌花)を持つケースです。われわれも含めた動物の生殖器官のイメージに近いかもしれません。

後者はひとつの生殖器に二つの性(雄しべ、雌しべ)を持つケースです。被子植物の大半が両性花を持っているのですが、今回の論文で取り上げるサクラソウ属の植物、Primula vulgarisも両性花を持つ植物です。

ひとつの花がふたつの性を持つという構造上、当然ひとつの花の中で受粉が起こる(自殖する)可能性が生じます。これは、一般的には種の繁栄に悪影響を及ぼします。

自ら繁殖相手を探すことのできる動物と違い*1、個体間の繁殖行為を風や流水、訪花昆虫などの媒体に委ねる必要のある植物が自殖できるということは、その植物種の個体間で遺伝子のやり取りが行われる機会が大きく減少することを意味します。

その結果、種内の遺伝的多様性が低下し、生態系の変化に適応するためのポテンシャルを低下させることに繋がります。*2

そのようなリスクを永い生存競争のなかで回避してきた結果として、両性花を持つ植物の多くは、自殖を避け他の個体との受粉・受精を促す独自の機構を有しています。

例えば、雄しべ、雌しべが生殖可能となる時期にズレを持たせることで同一花内での受粉を避ける仕組み(雌雄異熟)や、花粉が受粉、受精に至る過程で自己とそれ以外の個体の花粉を識別し、自己の花粉のみを拒絶するシステム(自家不和合性)が知られています。

様々な環境で独自に進化してきた植物種において、積極的に他殖を促すための多様な仕組みが見出されていますが、こうした機構に関心を抱いた科学者に、「種の起源」で知られるチャールズ・ダーウィンがいます。

進化論が有名なダーウィンですが、植物の繁殖についてもさまざまな研究を行っています。彼は60種以上の異なる植物種において受粉実験を行い、それらの自殖性、多殖性について詳細にまとめた著作*3を残しています。

そして、翌年の著作*4で彼が取り上げたのが、今回紹介するP. vulgarisの異形花柱性です。

生物学を志す人間なら、自著論文にダーウィンを引用することは憧れるものですが*5、今回紹介する論文はAbstractの冒頭から’Darwin’s studies…’と始まっています。1877年にダーウィンが見出したテーマを、約140年後にGeneticsの観点から解き明かした研究です。

前置きが長くなりましたが、ようやく本題に入ります。

Primula vulgaris の異形花柱性とは?

Primula vulgaris はサクラソウ科の植物で、プリムローズとも呼ばれています。12月~4月に白色の花を咲かせ、イギリスでは春の訪れを知らせる花として知られています。

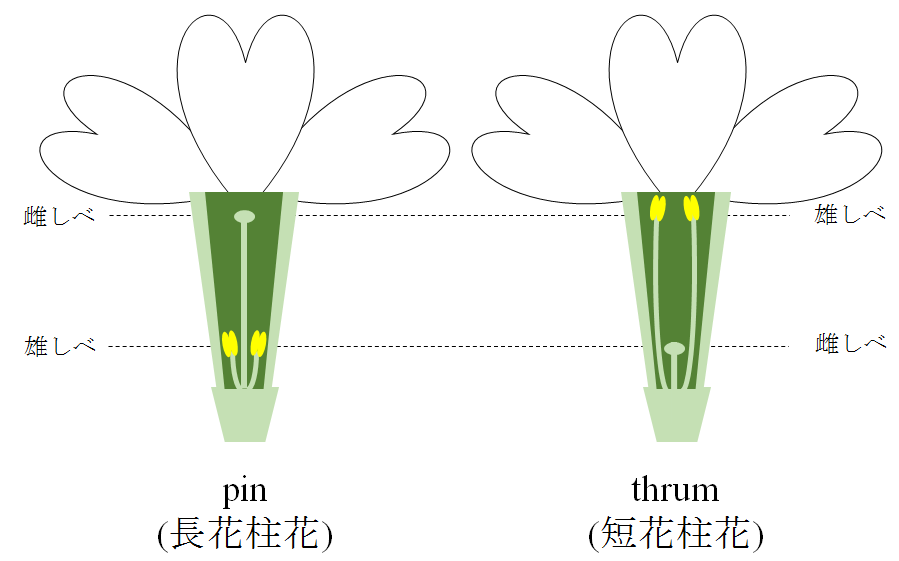

ダーウィンは上述の著作で、この植物の花の形態の違いについて取り上げています (図A) 。

この植物は同種内に長い花柱 (雌しべ) と短い花糸 (雄しべ) を持つ長花柱花のみを持つ個体、短い花柱と長い花糸を持つ短花柱花のみを持つ個体がみられます。花の外見から前者をpin、後者をthrumと呼称します。このように、同種内で異なった形態の花柱が生じる性質を異形花柱性 (heterostyly) と呼びます。

図A: P. vulgaris の異形花柱性

この性質が如何にしてP. vulgaris の他殖を促進するかというと、ハナバチなどの送粉昆虫が口吻を伸ばして花の奥の蜜を吸う際に、pinの花粉は口吻の先端に、thrumの花粉は口吻の根元に分かれて付くことになります (図B) 。

図B: pin、thrum間の受粉 (口吻の長さはかなり誇張しています)

この昆虫が別の花を訪れた際には、口吻の先端に付いたpinの花粉はthrumの短い花柱に受粉し、根元に付いたthrumの花粉はpinの長い花柱に受粉するため、一方の花粉がもう一方の花柱にのみ受粉できるような仕組みになっています。

異形花柱性の遺伝形式

P. vulgaris の異形花柱性は、ひとつの遺伝子座 (S遺伝子座) によって決定され、thrumはpinに対して優性のヘテロ接合であり、pinは劣性ホモ接合である (S/s:thrum、s/s:pin) ことが知られています*6。

しかし、上で述べたような巧妙な形態が単独の遺伝子から生じているとは考えにくく、S 遺伝子座は、花柱の長さ・花糸の長さ・花粉のサイズ *7などを決定する複数の遺伝子が密に連鎖しているsupergeneを形成すると推測されていました。

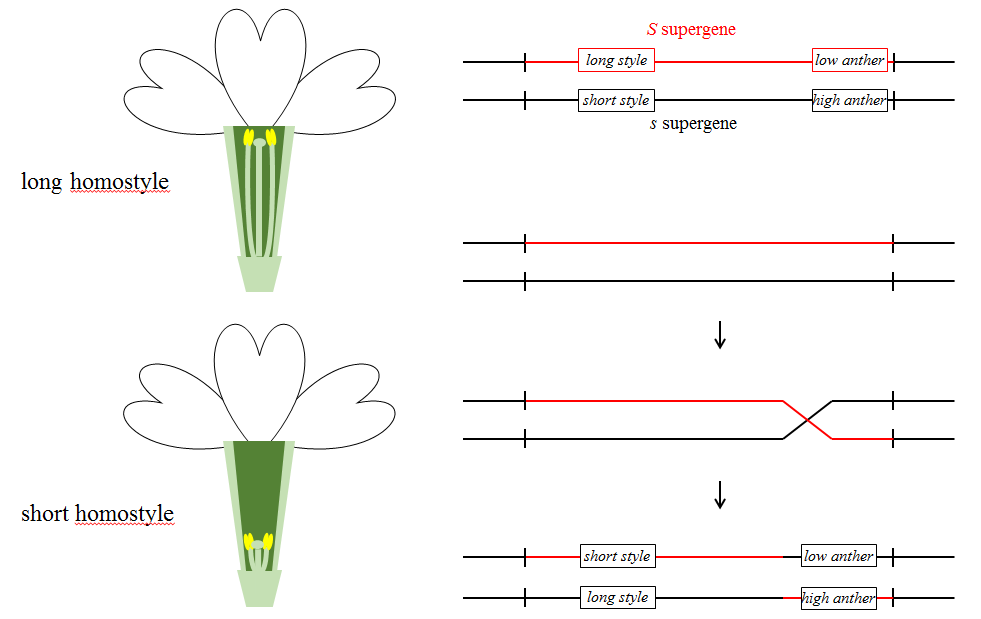

この説を間接的に支持する証拠として、花柱・花糸の両方が長い変異体 (long homostyle) 、両方が短い変異体 (short homostyle) がまれに生じることが知られています。これらはS遺伝子座上の領域が組み換わり、花柱と花糸の長さを決定する因子が入れ替わって生じたと考えられています (図C) 。

図C. 花形変異体(左)とsupergeneの推定構造(右)

ところが、著者らが本論文で示した結果はこの予想とは大きく異なっていました。

S遺伝子座のゲノム構造が異形花柱性に及ぼす影響

P. vulgarisの異形花柱性の機構解明を目指して、ゲノムライブラリーの構築、S遺伝子座に連鎖する配列を起点とした染色体歩行、花形が異なる系統間での発現変動遺伝子の検出など様々な試みが行われてきましたが、その決定因子は謎のままでした。

著者らは、pin、thrum、long homostyle、short homostyleの形質を示す各系統について全ゲノムシークエンスとアセンブリ*8を行い、S遺伝子座のゲノム構造を明らかにしました。

その結果、pin系統のS遺伝子座 (s) には、それ以外の系統には共通して存在する約278kbpの領域が欠失していることが判明しました (図D) 。

この領域の配列を調べたところ、5個の遺伝子 (CCMT、GLOT、CYPT、PUMT、KFBT) が発現しており、これらは、S遺伝子型のハプロタイプを構成するsupergeneであると考えられました。

図D. 各系統におけるS遺伝子座のゲノム構造

この中で著者らが特に注目したのがCYPTとGLOTです。long homostyle、short homostyleのS遺伝子座は、共にthrumのSハプロタイプと同様に278kbpの領域を有していますが、long homostyleではCYPTに、short homostyleではGLOTに、塩基配列の変異や挿入による機能喪失が生じていました。

CYPTはモデル植物のシロイヌナズナで見つかっているcytochrome P450に似た構造を持つ遺伝子で、植物ホルモンの一つであるブラシノステロイドの不活性化に関与すると考えられています。

ブラシノステロイドには植物細胞の伸長成長を促進する効果があるため、その不活化因子であるCYPTはthrumにおける花柱の伸長抑制因子として働いていると推定されます。

本論文が出る少し前に、P. vulgarisの近縁種であるP. verisにおいて花柱の形態とブラシノステロイドの関係を調べた報告がありました (Huu et al. 2016) 。

それによると、ブラシノステロイドの含有量はpinの花柱において高く、thrumの花柱では検出されませんでした。さらに、thrumの花柱においてCYPTの発現を抑制すると、pinのような長い花柱が形成されたことから、CYPTが異形花柱性の決定因子であると示されました。

一方GLOTについては、short homostyle の変異から雄しべの形態に関与する因子であると推定されますが、S遺伝子座の近傍にある花器官のホメオティック遺伝子から重複してきたことが判明しているのみで、形態との具体的な関係はまだ明らかになっていません*9。

その他の因子の機能も含めて、異形花柱性を制御する機構のより詳細な解明が期待されます。

以上の結果から、ダーウィンが見出したP. vulgarisの異形花柱性を決定するsupergeneの構造とその機能が明らかになりました。

- 遺伝子型がs/sの個体は、花柱の長さを抑制するCYPTを欠くため花柱が伸長し、pin (長花柱花) を形成する。

- 遺伝子型がS/sの個体は、CYPTが花柱の長さを抑制し、(おそらく) GLOTが雄しべの伸長を促進するため、thrum (短花柱花) を形成する。Sはsに優性となる。

おわりに

というわけで、今回は植物の他殖を促す機構について紹介しました。

ヒトにおける盛大な他殖イベントであるところのクリスマス、皆様も待ち遠しいところかと思います。

僕は、ひたすら修論を書いてクリスマスの三連休をやり過ごそうと思います*10。

有性生殖を始めた祖先絶対に許さん

— 現場の声 (@mizchi) 2016年12月9日

はい、僕もそう思います。

*1:相手が見つかるとは言ってない

*2:もちろん、交配相手が見つけにくい環境などでは自殖の方が有利になることもあります

*3:The effects of cross and self fertilisation in the vegetable kingdom. Darwin, C. R. 1876.

*4:Different Forms of Flowers on Flowers on Plants of the Same Species. Darwin, C. R. 1877.

*5:分野による?

*6:このため、自然集団ではthrum:pin = 1:1で分布しています

*7:pinとthrumの間で花粉粒の大きさが異なっていることが知られています

*8:ゲノム全体の断片化したDNA配列のデータを取得し、その配列情報から元の塩基配列を構築すること

*9:重複元となった遺伝子が変異すると、花の中に花が生じる変異(hose-in-hose)を生じることが知られています