インタビュー

CEDEC事前インタビュー:実は理論より見た目? 世界的レンダリスト川瀬氏が目指す光学処理とは

|

4Gamer:

本日はよろしくお願いします。川瀬さんは,ここ数年のCEDECで,カメラのレンズなど,光学系の再現についての講演をされていますが,そもそもカメラ関係の処理を本格的にやろうと思ったのはなぜなんでしょう。

川瀬氏:

|

リプレイをいかに「よく」見せるか,リプレイ時にリアルなカメラとか,自然に見えるカメラとか,それっぽいカメラ画像を流したいという思いがあったんですよ。

4Gamer:

レースものだとリプレイのときだけ綺麗な絵でっていうのが結構ありますよね。

川瀬氏:

そうですね。プレイ中のカメラに関しては,基本的にゲーム優先になりますので,どうしようもない部分があります。せめてリプレイのときには,凝ったカメラの動きとか,自然な絵とか,見ている人が「おっ!」と思うようなものを出したいですよね。

どうすればいいかと考えたときに,そういうものって,本物っぽい絵にすることで「おっ!」と思わせることが多いということも,だいたい分かってました。その辺が発端ですね。カメラをきちんと扱いたいなと思い始めたのは。

4Gamer:

その割には,いきなり,かなり本格的にやっていましたよね。

川瀬氏:

例えば,CEDECとかで,そういう話をしたのを聞くといきなりに感じられると思うんですけど,自分の中ではゲームを開発し始めた頃まで遡ります。7〜8年,開発に入り始めた頃からでいうと10年近くになります。その頃に,カメラを自分で作りますよね。やっぱり当然最初はうまくいかないんですよ。で,なんで,うまくいかないんだろうかと疑問を感じて……。なんでここは本物のようにうまくいかないんだろうとか,どうすればいいんだろうとか悩んで,じゃあ,本物のカメラはどういう風になっているんだろうっていうのが気になり始めるんですね。

そういうところから始まって,映画とかスポーツ中継とかのカメラを気にするようになったり,あとは先人といいますか,例えば「グランツーリスモ」などのレースゲーム,そういったものを見て,何が違うんだろうとか,実際のカメラとどう違うんだろうとか,そういうことをいろいろ気にするようになっていったわけです。

仕事でゲームを最初に作り始めたのが,2000年過ぎくらいなんですけれど,最初にあまりうまくいかない部分があると,次はもう少しうまくやりたいというような,自分の中で目標みたいなものが出てきまして。で,徐々に詳しくなっていった感じですね。

4Gamer:

「DOUBLE-S.T.E.A.L」は何作目だったんでしょうか。

川瀬氏:

私はもともとはゲーム業界の人間ではないんですよ。ゲームとしてはDOUBLE-S.T.E.A.Lが最初になります。まぁ趣味でゲームを作ったりとか,3DCGは昔からやっていまけど,仕事としてはDOUBLE-S.T.E.A.Lが初めてです。

4Gamer:

当時は,いきなりよく分からないところ(失礼。ぶんか社より発売)からよく分からないものが出て,発表会でマイクロソフトさんが妙に押してて,見るとなんか「すげーぞ」って感じでした(笑)。

川瀬氏:

当時はそういう感じだったと思います(笑)。

4Gamer:

あれは非常に衝撃的でしたね。当時のNVIDIAの人も,なんで動いているのかよく分からないと言っていました。

|

まぁやっぱり工夫とか,結構いろいろやってました。当時から被写界深度とか,エフェクトとしてのグレア処理とかも入れていて,やっぱりXboxだと真面目にやってしまうとどうしても動かなくなりますので,そのへんは最適化と,いかに実用的に作るかというので苦労した記憶がありますね。

4Gamer:

で,その後しばらく名前を聞かなかったら,またHDRとかで,どんと出てこられて。

川瀬氏:

一応ですね,最初のDOUBLE-S.T.E.A.Lの頃から,HDRの擬似的なものはやっていたんです。当時は,ちょうどプログラマブルシェーダの最初の世代が出た頃です。それまでは固定機能だったので,できることが本当に決まっていたんですよね。パイプライン的に,もうほとんどこれしかできないみたいな感じで。

で,シェーダで初めてできることがあったんですね。その頃はHDRという言葉は知らなかったんですけど,概念としては分かっていまして,例えば当時のリアルタイムCGだと,水面に反射した太陽が灰色になっているんですよね。結論からいうと,ダイナミックレンジが低いからなんですけど,ランプであるとか,そういった明るいものを低い反射率で反射させると,どうしてもクランプされて暗くなってしまうという現象があって,昔からそれが気になっていたんです。

実際,水面の反射であるとか,車のボンネットであるとか,フロントガラスに映った光源って,見れば分かるんですけど,もの凄くまぶしいんですよね。しかし,CGだと当たり前のようにそういったものがクランプされています。そういうのにすごく違和感があって,いずれ,こうピカッと眩しく光るようなものを作りたいと思っていました。

4Gamer:

なるほど。

川瀬氏:

|

|

で,一応,それなりに表現はできるようにはなっていたんですけれど,その頃って「HDR」って言葉そのものが認識されてなかったんですね。気づく人は気づくんですけど,やっぱり今までと何が違うのかなかなか分からない人も多かったので,当時はそんなに話題にならなかった気がします。

DirectX 9世代になって,DirectX自身が正式にHDRをサポートし,16bit floatバッファを使ってレンダリングできるように変わってきました。そうなってくるとそういうのを使ったサンプルとかも出てきて,一気に「HDR,HDR」って。実体があまり知られずに,こう名前ばかり出ていった感じはあるんですけれど,そういう風に徐々にHDRが知られるようになった時期と,たまたま私がデモとかをいろいろ作っていた時期が重なって,なんだか騒がれるようになった感じですね。

4Gamer:

HDRが出たときは,個人的にはどうかなと思ったんですけど。やりたいことは分かるんですが,計算コストに対して,使われ方がちょっとねぇという感じで,これなら単に後処理でグレア入れれば済むんじゃないかって雰囲気がありました。

川瀬氏:

なんていうんでしょうね。16bit floatがまともに扱えるようになって,途端に真面目なやり方ができるようになったんです。でも,真面目なやり方にすると,データもきちんとHDRで用意してあげないと綺麗にならないんですよ,逆に。

4Gamer:

むしろ,見た目に汚くなっているのが多かったですよね。

川瀬氏:

そうそう,多かったです。すごく不自然になっているものとか。

あと,HDRなんですけど,本来の意味とは離れて,とにかく光らせればいいみたいな感じになってしまって,ディフューズ部分とか,人の肌とかも光っているようなものとかも,当時非常に多かったですよね。

|

GPUメーカーのデモなども,結構そんな感じでしたよね。

川瀬氏:

そうですね,あんまり真面目にやってるのがなくて,とりあえず「光らせておけば次世代だ」みたいな雰囲気が何年かありました。たぶん,2005年くらいまではそんな感じだったと思います。

私も最初に作ったDOUBLE-S.T.E.A.Lは,とりあえず目立たなくてはいけないということで,若干大げさにかけてた部分はあったんですけど。

4Gamer:

あれは目立ってましたよ(笑)。

|

|

私自身も,とりあえず最初の作品ではもの珍しさもあって結構派手にやっちゃった部分があったので,2作目あたりでは,もうちょっと落ち着いた,リアルに近い表現をやっていたんですけどね。まぁ,2作目はちょっとマイナーな作品なんであんまり知られていないんですけど(「DOUBLE-S.T.E.A.L The Socond Crush」)。多分スクリーンショット見ると,1作目よりだいぶリアル系に寄っているのが分かっていただけると思います。

4Gamer:

こうして,DOUBLE-S.T.E.A.Lの頃のエフェクトから現在までのお話を聞くと,根は一つで,ずっと光学系をやっている感じですね。

|

|

あぁそうですねぇ。通してみると,そうなりますね。

光学的に,レンズに起こる現象という点では,結構一貫してますね。モーションブラーとかもそうなんですけど,昔はやりたくてもどうしてもできなかったんですけども,それも光学的なエフェクトの一つですので,結果的には,光学1本な感じはしますね。

4Gamer:

とはいっても,光学が専門ではなかったわけですよね。

川瀬氏:

そういわけではないですね。なんでしょうね。映像的に見せるものがたまたま多くて,自分の好みというか。

4Gamer:

そういうビジュアルが好みということでしょうか。

川瀬氏:

ええ,やっぱり好みと合っていたんだと思います。あと一部のゲームで,たとえば「ワンダと巨像」みたいにカメラワークの素晴らしい映像表現があるんですね。たまにそういうのがあるとやっぱりすごく惹かれるんですよ。なので,そういうのを見ると,自分もなにかカッコいいカメラを表現したいですね。

4Gamer:

なるほど。

しかし,CEDECの講演にしても,最初聞いたときは,ここまでのことは必要ないんじゃないかと思ったんですが。

川瀬氏:

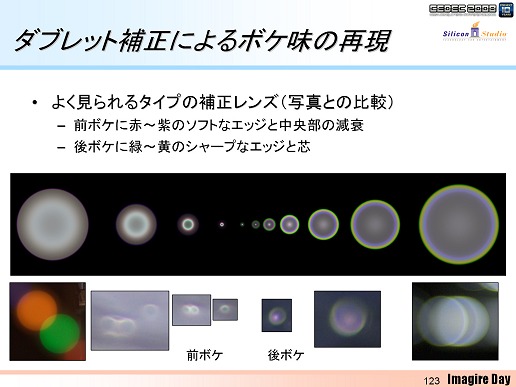

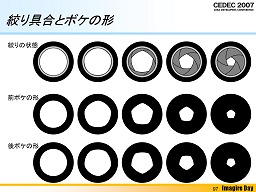

ああ,そのときの記事は拝見しましたが,若干誤解されているかなと思ったのは,もともと,あの講演は,あれをゲーム内でやろうという意図ではなくて,こういう現象があるんだっていうのを,まず知ってもらうのが目的だったんですね。例えば,デモに入っていたのも,一部のエフェクトだけで,それ以外は入っていないんですよ。講演で説明した複雑な現象というのは,それを実装しましょうとか,実装しましたとかいうのではなくて,こういう現象がいろいろあって,ただボケるだけじゃないんだよっていうのを,まず広めたいという意図でやったというのがありますね。

4Gamer:

実際,YEBISとかに搭載されているのは,あそこまで真面目にやっているものではないということですか?

川瀬氏:

あそこまでやっているものは少ないですね。ただ,効果的で違いが分かりやすいものについてはそれなりに真面目にやってます。例えば,フォーカスによる画角の変化であるとか。

4Gamer:

講演中の,フォーカスが動いてボケ具合と画角が変わるデモは非常に説得力ありました。

|

川瀬氏:

|

|

|

でも説得力という意味でいうと,静止画とか非常にクオリティの高いもので,ボケに収差の出ているものとかを見ると,綺麗っていうよりも,なんとなく写真的な感覚でリアルに感じて,やはり非常に説得力があります。まあ,現在のGPUの速度で再現できるような代物ではないのですが。

4Gamer:

収差あたりまで話が行くと,そもそも一言でレンズといっても,千差万別すぎて……真面目にやってもしょうがないんじゃないかっていう気はするのですが。

川瀬氏:

その辺はどっちがいいともいえない部分があります。例えば,とにかく正しさを突き詰めるのであれば,ディストーションとかもなくてぴったりで,レンズフレアとかも当然起こらないっていうのが,もちろん正確には,何のエフェクトもないCGに近づいていくわけじゃないですか。それがこう魅力的かっていえば当然そういうわけではなくて,じゃあ無茶苦茶な収差で汚くすればいいのかっていったらそれもまた極端ですよね。

結局,正解っていうのはないんですけど,その間のどこかに,人が見て「おっ」と思うものがあれば,それでいいんだと思うんですよね。我々がやっているのはエンターテイメントですから。そういう意味では,人に魅力的に感じさせるものであれば,それが一番だと。基本的にはそういう考え方ですね。

例えば,レンズフレアとかって,昔からゲームでよく使われていますよね。

4Gamer:

ありますね。

川瀬氏:

でも,なんで裸眼でゴーストが出るんだとか,真面目に突っ込むと当然起こりえないんですけど,あればなんとなく雰囲気が出るとか,カッコいいとかですよね。

あと,ゲームとかアニメとかでもよくありますけど,眩しいところにいくと,上から光が差し込んでくるような表現であるとか,当たり前のように,あくまで演出として使うような効果がありますよね。ああいうのと同じような考えだと思います。あくまで映像をそれっぽく見せるためとか,もしくは見た人がなんとなく綺麗に思うとか,そのためにつけているというのが目標といいますか。それが,目的ですね。

理論に基づきつつも

アーティスト感覚のグラフィックス処理

4Gamer:

川瀬さんから見て,シェーダとかの使い方が気になる他社のゲームとかはありますか。

川瀬氏:

|

4Gamer:

なるほど。全部は見て回ってないんですが,ソニックあたりは結構工夫してましたよね。

川瀬氏:

そうですね。面白いと思いました。あと今年のSIGGRAPHでトライエースの五反田さんも話されていましたが、環境光とかのスペキュラがないのが以前から凄く不自然に思っていて。擬似的なGI(大域照明)って割と最近流行りで,どこもやってるんですけど,やっぱりほとんどのケースでそのGI的な要素にはスペキュラ(鏡面反射要素)がないんですね。だから日なたにいると綺麗なスペキュラが入っているのに,日陰に入った瞬間にマットな質感にいきなり変わる。そういうのが嫌で、例えば半球ライティングなどもあまり好きじゃありませんでした。だから影の中でもむしろ光源を弱く焚くことで代用したり。

4Gamer:

まぁGIぽいものが入って少しまともになったんですけど。以前から影の中に入っていくと,まったく質感がなくなっていたじゃないですか。

川瀬氏:

そうそう。バンプマップとかアンビエントオクルージョン的なものであるとか,そういうものが出だして,若干立体感が出るようになったんですよ。ただ,やっぱりこう立体感は出たんだけど質感は追いついていないっていうのが,ずっとあって。

4Gamer:

ああいうのはアドホックにやったほうが,むしろまとまるんじゃないかと思うのですが。

川瀬氏:

人それぞれ考え方があると思うんですけど。GPUメーカーとかだと,まず演算から入っています。まず物理的なところからで,見た目から入るわけじゃないんで,デザイナー,とくに日本だとそうなんですけど,アーティストさんと意見が合わないことが多いんですよね。「理論上そっちのほうが正しいのは分かるけど,全然魅力的じゃないじゃん,それ」っていうのが,実際今までも何回もありました。彼らは研究者なので,考えることがやっぱりゲーム開発者とは少し違うんですよね。なのでどうしても合わない部分っていうのが出てきて。ゲーム開発する人間が,結局そういう正規の方法を使わずに,別の見た目をよくするような方法を編み出してやっていくっていう,そういう流れが出来上がっちゃってる感じがします。

4Gamer:

まぁ,たぶんアーティストさんのほうが正しいんでしょうね。

川瀬氏:

そうでしょうね。業界的にもエンターテイメントですし。最終的に見た目よく見えるっていうのが一番,まぁ当たり前ですけど,重要ですので。

4Gamer:

たぶん,ちゃんとできないのは,技術的にまだできていないだけですよね。

川瀬氏:

そうですね。見落としている要素があるとか,本当にちゃんと表現できるようになれば,デザイナーさんはそれを利用していくことになると思うんですよね。本当にそれでいい絵を出せるようになれば,みんなそれを使っていくようになると思います。結局,まだそこまでいけないから,それだったら今までの方法の方がいいやって考えることが多いんだと思いますね。

4Gamer:

|

|

川瀬氏:

基本的に我々は,R&D(研究開発)職なんですけど,今はYEBISとかDAIKOKUとか,弊社の主要製品の機能を拡張する意味で,いつもいろんなネタを探っています。CEDECでやっていた次世代的な光学の話もそういったものの一環ですね。その中で,実用になりそうなもの,効果がありそうなもの,費用対効果が合いそうなものがあれば取り込んでいく,といったようなことを続けている感じです。

4Gamer:

日本のゲーム業界の傾向を見ていると,ああいうリアル系のレンダリングの需要ってどうなんだろうと思うこともあるのですが。

川瀬氏:

そうですね,実は非リアル系のレンダリングとカメラの効果は自然に使われるようになると思っているんですよ。ていうのは,例えば日本って昔からアニメが盛んじゃないですか。アニメでも,リアルなピンボケってアリなんですよね。そういう例はいくらでもあって,それって別に違和感はないですよね。

4Gamer:

確かに。

川瀬氏:

|

|

例えば,昨年フロム ソフトウェアさんから発売された「3Dドットゲームヒーローズ」ってありますよね。あれは弊社のゲーム開発部門で作っていて,私はゲームには関わっていないんですけど,私ともう1人のデザイナーで,最初にプロトタイプデモみたいなものを作ったんですよ。そのときの考え方がまさにそれで,オモチャなんですけれども,エフェクトはリアルにかける。デフォルメで実際には無いような世界なんですけど,ピンボケとかはリアルにかける。リアルと非リアルをそのまま融合させるような方向は,それはそれで個人的には好きなんです。

4Gamer:

意外と柔軟な考え方ですね。

川瀬氏:

シミュレーションにも興味はあるんですよ。今回のCEDECでトライエースの五反田さんが話されるようなスペクトル系のレンダリングとかも凄く。もともと研究職といいますか,そっち側の人間なんで,いろんなものに興味はあります。

本当に真面目なシミュレーションで,それによって魅力的な画像を簡単に作れるのであれば,それももちろん大歓迎。結局のところ,最終的にはいい絵をいかに楽して作るかっていうところに行き着くのかなって思います。

4Gamer:

なるほど,研究職とアーティスト寄りの部分の両面があるみたいですね。

川瀬氏:

今回の講演ではアーティストに関わる内容も含めようと思っています。カットシーンやリアルタイムデモとかで,デザイナーさんがピンボケなどの演出を入れることがあると思うんですけど,そういうのを付けるときに,どういうところに気をつけたら良いかとか。例えば,デザイナーさんがピンボケとか,カメラの絞りを設定できるようにしたときに,どこまで自由度を与えたら,いいものができやすいかっていうような話もするつもりです。

4Gamer:

期待しています。本日はありがとうございました。

氏はHDRの第一人者としても知られている。HDR関連では逆に「理論的には正しいかもしれないが,見た目が明らかに変」な使われ方をしたゲームも多かったのだが,単に「HDRを使ってみた」的なものではなくて,まず表現上の必要があってHDRを研究してきたことがインタビューからもうかがえるだろう。

CEDECでは,毎年「ここまでやるのか?」と思わせるようなレンズシミュレーションを披露していた川瀬氏だが,話を聞くと,そういった理論一辺倒のシミュレーション以外に,「理屈ではおかしいけど,見た目に綺麗」といった現実的なものまで,手法にとらわれずにこなす人だということが分かる。これも実際にゲーム開発の現場から叩き上げた経験によるものだろうか。CEDECの講演では,光学的な表現手法について,どうやったら見た目にそれっぽい絵を作れるかを中心に,その勘所が示されるようだ。最近のグラフィックストレンドを押さえておく意味でも,注目したいセッションといえるだろう。

CEDEC 2010公式サイト

- この記事のURL: