Ut legis, ita vertis !

Autour de deux traductions françaises de Platon

à la Renaissance

charles le blanc

Université d’Ottawa

Cet article entend illustrer comment la traduction est un témoin de la façon dont les textes sont lus

d’une époque à une autre, et que le traducteur traduit tout autant un texte que sa façon de le lire

(Ut legis, ita vertis). Plus encore, le temps où advient la lecture d’un texte n’est pas nécessairement

le temps de l’écriture de celui-ci, si bien que le traducteur introduit souvent le texte qu’il traduit à

une dimension temporelle différente du texte originel et que ce dernier ne pouvait prévoir d’emblée.

À cet égard, l’étude des traductions s’inscrit dans un contexte assez vaste où le chercheur doit

expliquer les différents éléments qui ont mené à telle ou telle lecture du texte traduit. Ce type d’étude,

la « philologie génétique de la traduction », trouve ici un exemple dans la contextualisation de la

première traduction française connue du Phédon de Platon par Jean de Luxembourg.

This article aims to illustrate how translation is a witness to the way texts are read from one era to

another, and how the translator translates a text in much the same way as he reads it (Ut legis ita

vertis !) Moreover, the age in which a text is read is not necessarily the one in which it was written,

so that the translator often introduces the text to be translated into a different time period than that

of the original and one which the author could not have earlier foreseen. In this respect, the study of

translations is part of a broader context in which the researcher must draw out the different elements

that led to a particular reading of the translated text. This type of study, the “genetic philology of

translation”, finds an example here in the contextualisation of the first known French translation of

Plato’s Phaedo by Jean de Luxembourg.

Création d’une forma mentis lectoriale à la Renaissance

D

epuis Pétrarque, les clercs et les humanistes avaient conforté une opinion

sur Platon dont les beaux jours furent importants dans l’Antiquité. Cette

manière de voir voulait que l’autorité du philosophe athénien fût plus grande

in divinis, tandis que celle d’Aristote avait plutôt une éminence in naturalibus1.

1. Il faut cependant se garder de présenter le retour de Platon à la Renaissance sous le regard de l’opposition scolaire avec la philosophie d’Aristote, comme si le Moyen Âge était marqué de manière indélébile

du sceau d’Aristote et que la Renaissance, elle, devait son visage lumineux et rieur aux œuvres de Platon.

Une recherche codicologique des œuvres philosophiques des xve et xvie siècles montre que les œuvres

d’Aristote sont bien plus nombreuses que celles de Platon. Nombre de grands humanistes de Bruni, à

Renaissance and Reformation / Renaissance et Réforme 45.3, Summer / été 2022

https://doi.org/10.33137/rr.v45i3.40411

141

�142 charles le blanc

L’opposition de leurs philosophies respectives s’illustrait d’ailleurs depuis

longtemps dans le débat sur les universaux. L’affirmation de saint Augustin

selon laquelle la philosophie de Platon était, de toutes celles de l’Antiquité,

le système qui avait été le plus près de parvenir à la vérité du Christianisme,

était depuis longtemps locus communis quand on parlait du philosophe

athénien. Le Timée, en effet, semblait se déclarer en faveur d’un monde créé2

et le Phédon, on le sait, plaidait au fond pour l’immortalité de l’âme3. On

interprétait généralement la philosophie de Platon comme une pensée offrant

une vaste synthèse de la religiosité antique. Les tenants d’Aristote, de leur côté,

délaissaient progressivement les questions relatives à la logique, si prégnantes

au Moyen Âge, pour étudier plutôt la philosophie naturelle du Stagirite. Ce

faisant, on parvenait sans surprise à un renouveau de l’esprit scientifique dont

la fin du xvie siècle commencerait de récolter les fruits4.

Si l’on voyait chez Aristote l’esprit de libre enquête sur les questions

naturelles, il était presque normal de chercher des assises spirituelles dans

le platonisme pour un temps où les certitudes héritées de quelques siècles

d’enseignement scolastique avaient été mises à mal par les découvertes

du Nouveau Monde qui ébranlaient anthropologiquement les Écritures et

remettaient en jeu la cosmologie traditionnelle. Le « divin Platon » et, surtout

peut-être, sa lecture par la tradition néoplatonicienne, pour qui le retour du

monde à Dieu s’effectue à travers l’homme, piquait particulièrement l’intérêt

d’une époque qui voyait le déplacement du centre d’intérêt de Dieu à l’homme5.

Lefèvre d’Étaples, à Melanchthon ont poursuivi d’ailleurs une tradition aristotélicienne à la fois innovante

et rigoureuse. Inversement, comment ne pas reconnaître nombre de motifs platoniciens dans la pensée

théologique du Christianisme et parmi les Pères de l’Église dont la possibilité de représenter le Christ

et Dieu s’appuie sur les conceptions de Jean Chrysostome portée lui-même par la théorie des Idées de

Platon ? L’héritage platonicien du thomisme n’est plus à démontrer. Voir notamment : Little, The Platonic

Heritage of Thomism ; Wippel, Metaphysical Themes in Aquinas ; Hankey, « Aquinas and the Platonists ».

2. L’épicurisme, par exemple, soutenait la pluralité des mondes.

3. Il ne faut toutefois pas exagérer la force des points de rencontre. La conception platonicienne de l’État,

par exemple, heurtait la culture politique de la Renaissance encore empêtrée dans les servitudes et les

privilèges de la société féodale.

4. Soulignons au passage, comme témoin de ce mouvement, l’utopie La Nouvelle Atlantide de Francis

Bacon (posthume, 1627) qui dépeint la cité idéale comme un paradis de la technique et un immense

laboratoire scientifique.

5. Un déplacement de l’intérêt qui est bien illustré chez Pomponazzi qui soutient que le monde est régi

par un ordre rationnel et nécessaire, intuition qui confère une autre dimension à l’action de Dieu, des

�Autour de deux traductions françaises de Platon à la Renaissance 143

Comme le soulignait jadis Eugenio Garin6, l’attention de la Renaissance envers

l’homme, sa tendance à en exalter la valeur et à le placer au centre de l’univers,

permit le développement d’une philosophie de l’homme qui comportait

une théorie de sa formation, de son éducation et l’annonce d’une pédagogie

nouvelle non exempte de préoccupations politiques7.

Ce mouvement pouvait trouver chez Platon et dans son œuvre matière à

nourrir sa réflexion. À cet égard, le platonisme, à la fin du xive siècle, apparaissait

comme une sorte de cordial contre la scolastique. L’avènement au xve siècle

d’un platonisme chrétien autour de Nicolas de Cues, de Basile Bessarion et,

dans une large mesure aussi, de Marsile Ficin encouragea une réforme de la

théologie chrétienne par un retour à ses sources platoniciennes à travers les

Pères de l’Église. Ce retour n’aurait pas été possible sans la redécouverte de

textes néoplatoniciens et patristiques, textes rédigés en grec, langue alors peu

ou pas connue des érudits de l’Europe latine, ce qui posait la question pressante

de leur réception8. Les textes nouveaux s’offraient à une lecture qui, compte

tenu de l’époque, n’était plus celle de l’Antiquité tardive ni du Moyen Âge

scolastique. Le retour du platonisme à la Renaissance répondait donc à une

nécessité philosophico-théologique précise, à un besoin de relecture des textes

qui en augmentait, pour ainsi dire, l’actualité9. La maîtrise du grec représentait

la clé de ce retour et se trouvait liée au problème du transfert linguistique vers

le latin, langue de la science et de la communication. À cet égard, la traduction

miracles et de la magie dans le monde. Voir le De Naturalium Effectuum causis, sive de Incantationibus.

Opus Abstrusioris Philosophiae Plenum, et brevissimis historiis illustratum atque ante annos XXXV compositum, nunc primum verò in lucem fideliter editum.

6. Garin, L’umanesimo italiano. Filosofia e vita civile nel Rinascimento.

7. L’intérêt pédagogique ne se dément pas de Bruni, à Érasme, à Budé.

8. Attirons tout de suite l’attention du lecteur sur le fait que la traduction est une forme de réception et

que, par conséquent, l’étude historique des traductions est, à proprement parler, une analyse herméneutique au sens philosophique du terme. La raison des choix de traduction des traducteurs renaissants

n’est pas que linguistique (donc liée à la maîtrise de la langue de départ et des conditions d’évolution

de la langue d’arrivée), mais elle est authentiquement philosophique dans le sens où elle livre une

Weltanschauung que l’on ne peut détacher de l’acte de réception lui-même.

9. Hankins va même jusqu’à parler d’un effet de contre-culture afin de motiver les raisons de cet engouement. Voir Hankins, Plato in the Italian Renaissance, 1 : 6. Notons qu’il est certain aussi que le regain

d’intérêt pour la philosophie de Platon n’est pas étranger à un retour général des Antiquités grecques à

mesure que se multipliaient les contacts avec l’Église d’Orient à travers les réunions conciliaires et selon

les secousses des conflits avec les Turcs.

�144 charles le blanc

est intimement liée à celle de l’aventure intellectuelle de la Renaissance et de ses

relectures des auteurs anciens.

La conciliation relative entre la religion chrétienne et la philosophie

grecque ne fut possible que par la conquête du latin, à la fois langue de savoir

(à travers les innombrables créations lexicales qu’elle permettait, au contraire

des langues vernaculaires10) et langue littéraire, propre en ce sens à servir de

modèle à l’usage linguistique et à l’expression des idées. Les récriminations

de Tertullien et de Lactance, le premier ne voyant pas ce qu’Athènes pouvait

apporter à Jérusalem11, le second se plaignant des parfums empoisonnés des

Anciens12, en plus de l’interdiction du quatrième concile de Carthage13 de « lire

les livres des gentils », n’avaient pour lors aucun écho. L’étonnante continuité

textuelle qui unit, en Occident, l’Antiquité tardive aux premières lueurs de la

Renaissance est une continuité textuelle latine14. Si, en effet, le passage du grec

au latin s’était réalisé pour les œuvres des Pères de l’Église, il fallait, à la fin

du xiiie siècle et au début du siècle suivant, que s’amorçât une réappropriation

du grec, maîtrise dont la traduction représentait l’une des voies essentielles.

Il était surtout nécessaire que changeât la vision que l’on avait des langues de

l’Antiquité classique. Si l’on met le grec de côté, trop peu présent dans l’Occident

de l’époque, le latin jouait pour la littérature médiévale jusqu’au xve siècle le

double rôle d’exemple pour la production écrite et celui d’autorité. Le rapport

avec les textes classiques latins était pédagogique d’abord, dans la mesure où il

servait d’exemples à l’apprentissage de la langue ; il était autoritaire de l’autre

puisque la production écrite médiévale était pleine de renvois intertextuels et

parcourue d’un réseau de références et d’allusions plus ou moins claires à des

textes latins canoniques qui influençaient directement la production écrite15.

Cela veut essentiellement dire que l’écriture en latin était dirigée par des règles

rhétoriques précises, voire codifiées, au point de vue formel, et par des règles

10. Cela dit sans préjuger de la flexibilité des langues vernaculaires à ce chapitre, comme on peut le voir

dans les traductions françaises sous Charles V, prenons par exemple les travaux de Jean Corbechon, ou

encore, pour la Renaissance, la querelle entre les cicéroniens et leurs détracteurs.

11. Tertullien, De praescriptione haereticorum, ch. 7.

12. Sur ce détail, voir Zink, Poésie et conversion au Moyen Âge, 7.

13. Celui de septembre 401 qui répudie avec force le paganisme.

14. C’est là l’essentiel de la thèse de Curtius in Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter.

15. De ce point de vue, l’étude des allusions et des renvois intertextuels dans ces textes constitue un

auxiliaire indispensable de la philologie médiévale et renaissante.

�Autour de deux traductions françaises de Platon à la Renaissance 145

d’ornement élocutoire, dont les renvois aux grands textes, par les mécanismes de

l’intertextualité, manifestaient le souci d’inscrire le texte au sein d’une tradition

savante et esthétique16. Ainsi, ce qui change dans la relation aux Anciens c’est

la nécessité d’une approche philologique des textes rendue nécessaire par

le bon apprentissage du grec : il importe d’établir correctement les témoins

manuscrits des différentes œuvres, ce qui signifie assurer la cohérence textuelle

de la lecture et permettre, par une meilleure connaissance de la langue de

départ, une rigueur inégalée de la traduction latine17. À tout prendre, on voit

un latin où la fonction rhétorique devient éminente18. En effet, d’une certaine

manière, l’apprentissage d’une langue largement oubliée, le grec, a permis

le déplacement de la question de la langue étrangère passant de fonction

rhétorique première à fonction rhétorique seconde, la place étant désormais

occupée par le rôle de communication de la langue. Le « quoi » du message

primait dès lors sur son « comment ». Or cette fonction communicative de la

langue, qui se manifeste à travers le texte, appelle une interprétation nouvelle,

d’autant plus que la confrontation avec l’auteur peut advenir directement dans

sa langue – lire Platon en grec – plutôt qu’à travers le prisme d’une traduction

parfois indirecte, ou d’extraits qui, regroupés en florilèges, perdent en valeur

démonstrative ce que ce regroupement leur donnait en force rhétorique. Cette

nouvelle confrontation aux textes est ce qui caractérise la Renaissance du

Moyen Âge au point de vue littéraire. Et puisque cette confrontation renouvelle

la lecture d’auteurs comme Platon – mais aussi Aristote – on voit à la fin du

xiiie siècle, et dans un mouvement qui ira s’accélérant grâce à l’imprimerie,

un renouveau de l’activité traductive dont l’intention est désormais libérée

des fonctions pédagogiques de la tradition médiévale. L’ambition n’est plus

16. « L’histoire de la littérature latine classique est dans une large mesure celle de l’envahissement de la

poétique par la rhétorique ». Tilliette, Leçon d’infidélité : le rapport aux lettres antiques et la création de

nouveaux modèles, 1 : 700.

17. Changement auquel participe le nouvel apport de textes grecs que va connaître le xive siècle. Notons

que l’on assiste moins à la renaissance du monde ancien, lequel fut sans cesse présent durant toute

l’époque médiévale, qu’à une réévaluation des assises philosophiques, spirituelles, auctorielles, etc. de

ce monde.

18. Ce qui ne saurait surprendre, car la langue dans les œuvres littéraires des Anciens jouait un rôle

rhétorique fondamental. Dans la mesure où la Renaissance procède au retour au monde ancien (selon

la perspective renaissante, car, répétons-le, l’Antiquité ne fut jamais absente du Moyen Âge !) il allait de

soi que ce retour devait aussi se faire au niveau d’une réactivation des fonctions rhétoriques des langues

anciennes.

�146 charles le blanc

d’éclairer le monde antique des vérités du christianisme. Désormais, il s’agit

de faire voir ce que les vérités de l’Antiquité peuvent apporter à l’Occident

chrétien. C’est là un changement majeur de perspective et, en soi, une révolution

dans la manière de lire les Anciens. Ce à quoi on assiste n’est pas une rupture,

mais un changement progressif de paradigme motivé par la nécessité pratique

d’apprendre la langue grecque et l’impératif théorique de situer d’un point de

vue doctrinaire la nouvelle lecture des textes.

On l’a dit, les rapports entre les érudits byzantins et ceux de l’Europe

occidentale étaient devenus plus étroits depuis que Constantinople avait

demandé de l’aide contre les Ottomans. Certes, on connaissait en Occident

maintes œuvres des Anciens, mais le texte de certains ouvrages était lacunaire,

d’autres manquaient aux catalogues, les volumes de commentaires, enfin,

n’étaient pas toujours passés à la postérité. Sous cet aspect particulier, le monde

byzantin représentait une source très précieuse afin de combler ces hiatus de la

tradition scripturaire.

La tenue du Concile de Ferrare – qui dut se déplacer à Florence (1437–

1439) à la suite d’une épidémie – marque une étape fondamentale pour la

relance des lectures de Platon. L’un des membres de la délégation byzantine,

Gemiste Pléthon19, put ainsi rencontrer quelques-uns des meilleurs esprits que

comptait Florence en son temps, parmi lesquels Leonardo Bruni. Pléthon y

prononça des conférences remarquées sur les différences entre les philosophies

de Platon et d’Aristote (De Differentiis Platonis et Aristotelis 1439)20.

L’histoire de la philosophie a probablement exagéré l’influence de

ces conférences en suggérant que leur écho fut tel que Cosme de Médicis

décida de fonder en 1462 l’Académie platonicienne de Florence, dont

Marsile Ficin fut le premier directeur21. C’est oublier qu’il y avait dans l’air

un vent de renouveau interprétatif, dont la tenue même du Concile était la

manifestation. En effet, la cathédrale et l’université, garantes des conventions

intellectuelles, n’apparaissaient plus à plusieurs comme les lieux privilégiés

du débat théologico-philosophique, mais comme les temples souverains de

19. De son vrai nom Georges Gemiste dit Pléthon.

20. Pythagore, Théon de Smyrne, Pléthon, 1439 MSS PARIS, BnF, manuscrit grec 1806, contient le manuscrit du De differentiis Platonis et Aristotelis de Pléthon.

21. Voir Hankins, Plato in the Italian Renaissance, 1 : 208. L’ouvrage de Hankins est incontournable

afin de bien comprendre la place de Pléthon dans la reconstitution de l’attrait exercé par la pensée

platonicienne à la Renaissance.

�Autour de deux traductions françaises de Platon à la Renaissance 147

la tradition. Il fallait donc une nouvelle agora, représentée par cette structure

nommée « académie », plus libre, car n’étant pas sous l’emprise de l’Église,

mieux à même d’accueillir les discussions de penseurs qui ne remettaient plus

seulement à Dieu la responsabilité de tous les savoirs22. Ces « académies » ou,

pour mieux dire peut-être, ces sodalitia, rassemblaient des jeunes gens autour

d’un penseur et d’un maître qui pouvaient ainsi compléter leur formation, de

même que les mécènes ayant permis la création de telles confréries23. Puisqu’ils

laissaient une place significative à l’autonomie de l’intelligence humaine tout en

multipliant les textes profanes à partir desquels celle-ci pouvait se construire, ces

penseurs furent qualifiés d’humanistes. Quant au caractère « révolutionnaire »

de ces comparaisons effectuées entre les philosophes, le monde universitaire

européen avait l’habitude de ce genre d’opposition. La querelle des universaux,

dans une large mesure, est un vaste débat comparatif d’interprétations sur des

points doctrinaires autour de deux philosophes grecs. Et l’on peut remonter

aussi loin qu’au vie siècle pour en retrouver les traces avec des commentateurs

néoplatoniciens comme Ammonios d’Alexandrie ou Simplicios24.

Dès le xive siècle, on tint d’ailleurs ces comparaisons entre les philosophies

de Platon et d’Aristote. Certes, la forme en était différente, l’attention se tournant

surtout sur l’accord entre la théologie chrétienne et l’aristotélisme, à travers

l’enseignement des Dominicains, et l’opposition de ceux pour qui la source

22. La fondation par François Ier du Collège de lecteurs royaux, en 1530, fait ici figure d’exemple et

illustre la permanence de ce mouvement.

23. Voir Chambers et Quiviger, Italian Academies of the Sixteenth Century. Notons que les « académies »

de la Renaissance se distinguent des écoles philosophiques de l’Antiquité dans la mesure où les membres

ne sont pas tenus de partager la doctrine philosophique du maître, de participer à différents exercices

de renforcement moral, et de manifester une attitude sinon de rejet, du moins critique envers le mode

de vie courant ainsi que les valeurs, entre autres religieuses, de la société au sein de laquelle ils vivaient.

Cela aurait d’ailleurs été périlleux, compte tenu de la place prépondérante qu’occupait alors l’Église.

On pensera ici à l’académie de Pomponio Leto (1425–1498) – connue aussi sous le nom d’Académie

de Rome – et qui, accusée de différentes hérésies, fut ouvertement condamnée par le pape Paul II. Le

mot « académie » n’est d’ailleurs pas utilisé par tous ces regroupements humanistes. Le mot qu’utilise

Pontano (1429–1503) dans ses propres dialogues est Porticus, en référence à la doctrine de la Stoa. De

façon générale, il semble plus prudent de voir dans les diverses académies des groupes d’études lisant

surtout des corpus définis d’œuvres philosophiques. En complément, on pourra consulter les actes du

colloque de 2006 The Danish Academy in Rome édités par Pade dans On Renaissance Academies, en

particulier l’étude de Hankins, 31–46.

24. La question de la place de l’universel ante rem (Platon) ou bien in rem (Aristote) en fait foi.

�148 charles le blanc

principale d’inspiration était la philosophie religieuse néo-augustinienne. Un

peu à part, on retrouvait les averroïstes qui plaidaient en faveur d’un emploi

indépendant de la théologie de la pensée des philosophes. On comprend ainsi

que la réception des conférences de Gemiste Pléthon s’inscrivait d’emblée au

sein d’un débat philosophique marqué par une tradition riche et complexe.

La perspective théologique, cela va de soi, était différente selon que l’on se

trouvait à Constantinople ou dans l’Orient chrétien25. Pour Gemiste Pléthon,

la préférence donnée à Platon sur Aristote, et l’on y voit un motif politique

autant que philosophique, visait aussi probablement à subvertir le monde latin

afin d’illustrer la supériorité de la théologie orientale, largement inspirée de

Platon. S’il est vrai que pour Gemiste Pléthon le Salut de la pensée « orientale »,

et grecque en particulier, ne passait que par un retour à cette source originelle

de sa grandeur que fut la philosophie classique, la véritable pénétration de la

pensée platonicienne en Occident semble devoir être comprise à partir de la

médiation des humanistes du cercle philosophique de Bessarion, à Rome. De

manière générale, on peut suggérer que la diaspora des savants après la prise de

Constantinople, en 1453, et la création consécutive de chaires d’enseignement

du grec dans les grandes universités italiennes, contribuèrent aussi à l’essor

de la recherche autour de la philosophie platonicienne. Ce retour à Platon

fut l’expression d’une conviction qui animait en filigrane la pensée de la

Renaissance selon laquelle il ne saurait y avoir de renouveau de l’homme sans

un retour à l’Antiquité. De manière générale, on le voit, la conception selon

laquelle ce qui doit être ne peut l’être que par ce qui fut, est l’une des marques

de la Renaissance26. Du point de vue traductologique à présent, on voit que

25. Il serait naïf de croire que les discussions de ce Concile, lequel marque historiquement la place de

Platon dans le renouveau philosophique de l’Occident renaissant, ne sont que philosophiques. On ne

peut mettre de côté les « tractations » entre les concessions dogmatiques d’une part et l’appui militaire à

Constantinople contre les Turcs de l’autre. Si le rapprochement des deux Églises était authentiquement

souhaité tant par Pléthon que par un Nicolas de Cues (voir son De pace Fidei, 1454), une partie du

problème repose sur des assises géopolitiques. Quant à la question de la définition du christianisme

véritable et de ses sources authentiques, enjeu de taille ici, elle trouve un double appui philosophique

chez Platon : pour les humanistes, le philosophe représente une façon de mettre en touche la philosophie

scolastique ; pour les Orientaux – dont Gemiste Pléthon – la philosophie de Platon était vue comme un

rempart contre la doctrine de l’hésychasme, que plusieurs orthodoxes voyaient comme une innovation.

26. C’est d’ailleurs cette volonté constante de « retour aux sources » et donc d’imitatio que critique

Régine Pernoud dans sa défense de l’originalité et de l’intérêt philosophique et esthétique du Moyen

Âge. Voir tout le chapitre trois de son petit ouvrage Pour en finir avec le Moyen Âge, 37–54.

�Autour de deux traductions françaises de Platon à la Renaissance 149

les différents faits ont créé un contexte qui met en récit le type de lecture fait

des œuvres antiques, encadre le choix des textes et, de là, justifie la qualité des

versions données27.

Si donc le jeu des influences et des ascendances est un écheveau difficile

à détortiller, on constate, cependant, qu’il est possible d’identifier, dès les

traductions de Leonardo Bruni28, une question philosophique qui motive et

oriente tout à la fois l’intérêt pour Platon et les traductions que l’on donne

de ses œuvres : la philosophie de Platon peut-elle prendre la place de celle

d’Aristote comme armature spéculative en théologie ? C’est en quelque sorte

l’orientation des lectures et des choix de traductions qui en découlent par voie

de conséquence, jusqu’à Marsile Ficin. Qu’il suffise ici de constater une règle

d’or : tout changement de paradigme dans la lecture d’une œuvre entraîne des

changements de paradigme équivalents dans la traduction de cette œuvre. Ut

legis, ita vertis. Toute traduction se distingue d’une autre peut-être moins par

sa méthode, que par sa lecture. Il n’y a pas de changements méthodologiques

essentiels en traduction – on traduit selon l’esprit ou la lettre, on est sourcier ou

cibliste, avec les choix que cela suppose – mais les différences de lectures peuvent

produire, elles, des œuvres bien différentes du texte original, dans la forme et le

fond, c’est donc la question du sens des lectures – et de leur historicité – qu’il

faut interroger, afin de comprendre celui des traductions de tel ou tel auteur et

la place qu’elles occupent dans la culture littéraire ou philosophique. Le rôle de

la traduction pour la Renaissance est tel, qu’il a valeur d’exemple.

Le latin de la Renaissance, pour poursuivre dans cette voie, n’a ni la même

forme, ni ne poursuit la même fonction que le latin du Moyen Âge, parce que

la traduction latine ne poursuit pas les mêmes buts. Son rôle bien connu est

désormais d’exprimer une transformation culturelle fondamentale qui, certes,

avait débuté au xiie siècle, mais qui trouva son plein épanouissement à la

27. La recherche historique consiste à trouver des faits et à les documenter. Le travail de l’historien est

ensuite de montrer comment ces faits sont créateurs de contextes divers, contextes qui ne servent pas à

expliquer les faits, mais montrer comment la réunion de certains faits est productrice de sens, d’un sens

qui est tel pour le présent et toujours à la recherche de faits nouveaux permettant de raconter rationnellement, de mettre en récit, le passé. En Histoire, un contexte justifie, il n’explique pas, c’est-à-dire que le

lien logique établit par un contexte est un lien d’inférence et non de causalité.

28. On rappellera que Bruni avait donné une traduction du Phédon vers 1404–05.

�150 charles le blanc

fin du xive siècle et au début du règne de François 1er : la translatio studii29.

La maîtrise du latin est essentiellement différente dans les deux périodes

historiques. L’enjeu rhétorique est moins présent au Moyen Âge, ce qui affecte

nécessairement la lecture des textes et la construction des traductions latines.

On le sait, la Renaissance veut retourner aux auteurs en eux-mêmes et la

rigueur philologique est une recherche de pureté d’expression du texte comme

gage de la véracité des idées exprimées. Pour cela, le rapport direct avec le texte

est essentiel. La traduction, quand elle doit intervenir, se veut retransmission

d’un rapport direct et premier avec l’original. C’est l’optique traductologique

dans laquelle se dessinent les traductions de Platon à la Renaissance. De façon

générale, le nombre des commentaires diminue lors de la Renaissance au profit,

justement, des traductions, ce qui témoigne de ce désir de rapport direct aux

textes. Cette tendance plaide en faveur du remplacement du commentaire par

la traduction comme nouvel art de compréhension dans l’herméneutique des

textes. En outre, en considérant l’importance que la Renaissance attache à la

rhétorique, à savoir que l’éclat de la vérité est indissociable de la beauté de son

expression, un lien se crée entre épistémologie et esthétique. C’est lui qui, en

plus du renouveau théologico-politique, distingue la lecture renaissante de la

lecture médiévale des Anciens30.

29. Cette idée de translatio studii est celle d’un transfert des cultures qui déplace la capitale intellectuelle

d’Athènes, à Rome puis à Paris. Ce mouvement est indissociable d’un transfert linguistique ou plutôt

d’une maîtrise différente des langues du savoir (le grec et le latin) qui servent non plus à la réexpression

d’idées déjà connues, mais à l’élaboration de pensées neuves, s’inspirant sans doute du passé, mais tendues vers le monde actuel. Ce renouveau de la maîtrise des langues anciennes – qui éperonne d’ailleurs

la composition de versions nouvelles d’œuvres classiques – est une étape vers la reconsidération des

langues vulgaires comme langues du savoir. On verra comment Gadoffre illustre ce mouvement dans La

révolution culturelle dans la France des humanistes, 50–56.

30. On voit participer de ce mouvement culturel la création de bibliothèques personnelles, ce qui témoigne de ce désir d’un contact direct avec les livres et les textes, d’une lecture personnelle qui n’est

plus celle du magistère ou de l’autorité universitaire. L’inventaire des bibliothèques de bourgeois français

au milieu du xvie siècle se décline à peu près comme suit : on trouve près de 60 pour cent de livres de

droit et d’histoire (donc d’utilité générale), le reste se composant de traductions de classiques (Tacite,

Suétone, Ovide), mais aussi d’humanistes italiens, souvent dans l’original, tels Pétrarque ou Castiglione.

On trouve aussi des œuvres françaises, entre autres, de Marot et de Rabelais. Les traductions offertes à ce

public visent ainsi une lecture intime – non celle du cours magistral – et cherchent la bonne compréhension du contenu traduit. Lisibilité et traduction vont ensemble. Voir Gadoffre, La révolution culturelle,

108.

�Autour de deux traductions françaises de Platon à la Renaissance 151

L’intérêt rhétorique des humanistes envers le latin, dans sa forme et sa

fonction, s’exprime par ailleurs dans cette volonté de reprendre la langue des

auteurs romains consacrés comme les plus éminents par la tradition. Ainsi

Cicéron, Ovide, Horace, Virgile, Térence et Plaute jouent-ils le rôle de modèles

au point de vue linguistique, tant dans la construction syntaxique que dans le

choix du vocabulaire. La plupart des humanistes – et a fortiori des traducteurs

de ce temps – se défiaient de l’innovation et de la création lexicale, associées aux

pratiques linguistiques latines médiévales31. Le jugement de Leonardo Bruni est,

à cet égard, sans appel : « Utrum igitur hoc modo latine prestat dicere, an verba

illa, ut iacent, in greco relinquere32 » ? Après lui, Lorenzo Valla avec la Repastinatio

dialectice et philosophie entendait retourner aux origines de l’aristotélisme en

passant outre les sécheresses de la scolastique et raviver Aristote aux eaux de

la rhétorique et de la grammaire33. Hankins rappelle qu’il était communément

accepté à la fin du Moyen Âge que le sens des mots s’établît par conventions, si

bien que le concept d’usage linguistique se liait naturellement à celui d’autorité

(auctoritas) pour une époque donnée34. Pour le Moyen Âge, cette autorité n’était

pas en toute nécessité le grand auteur ou l’usage classique, d’où la capacité du

latin médiéval à former facilement des néologismes que l’on trouve tant dans

les commentaires que dans les traductions, surtout sous forme d’emprunt ou de

calque. Ce préjugé favorable envers la création discursive (emprunt ou calque)

explique en partie pourquoi les traductions médiévales ont, souvent, mais pas

toujours, une tendance au littéralisme. Le latin renaissant, quant à lui, dans sa

recherche de la « pureté » antique, désire plutôt retourner à l’usage classique,

procédant ainsi à cette « purification » du latin médiéval, le liant à l’usage

31. C’est ici, par exemple, l’essentiel de la critique de Leonardo Bruni dans son De interpretation recta

aux paragraphes 32 à 42. Au paragraphe 43, Bruni émet clairement l’essentiel de la théorie des équivalences : « Atqui nihil grece dictum est, quod latine dici non possit ! Et tamen dabo veniam in quibusdam

paucis admodum peregrinis et reconditis, si nequeant commode in latinum traduci ».

32. Bruni, De interpretation recta, § 43. Voir notre traduction française dans Bruni, De la traduction

parfaite, 118–19.

33. À la fin du xve siècle, il y a une volonté nette exprimée (entre autres par Valla) de retrouver la pureté

de la langue latine telle qu’elle se présente en Italie et non ailleurs, ce qui met à mal la thèse du latin

comme facteur d’unité de l’Europe médiéval. On ne cherche pas, en effet, de revenir à la pureté d’une

chose que l’on n’estime pas corrompue. Sur le texte de Valla, voir l’édition de G. Zippel, Padoue, Editrice

Antenore, 1982, tome I.

34. Hankins, Plato in the Italian Renaissance, 1 : 68.

�152 charles le blanc

antique. Voilà pourquoi l’équivalence35 représentera, sans doute, la technique

la plus commune des traductions humanistes.

Ce qu’il faut considérer de manière générale, c’est que de Pétrarque à

Ficin on assiste à ce renouveau d’intérêt envers Platon tel que l’on n’en avait

pas vu depuis l’époque justinienne, renouveau qui relance la façon d’aborder

le philosophe athénien, de le lire et, donc, fondamentalement, de le traduire.

Il y a durant cette période une réappropriation des sources de la littérature et

de la philosophie grecque, un retour aux sources (ad fontes) caractéristique du

mouvement humaniste36.

Sur deux traductions françaises de Platon au xvie siècle

De toutes les versions latines de Platon dans l’Antiquité, les seules à être

parvenues au Moyen Âge sont de courtes sections du Timée par Cicéron et

Chalcidius, ainsi que des citations éparses dans les œuvres de l’orateur romain,

de saint Augustin ou de divers auteurs romains (pensons à Aulu-Gelle)37. Sidoine

Apollinaire nous assure que la version d’Apulée du Phédon était remarquable,

mais elle a été emportée dans le naufrage du monde antique. Le Moyen Âge

ajoute une version du Phédon et du Ménon faite en Sicile par Henricus Aristippus

et une version partielle (avec commentaires) du Parménide par Guillaume de

Moerbeke38. La tradition latine est cependant d’une grande richesse en ce qui

a trait aux textes d’influence platonicienne, entre autres : Grégoire de Nysse,

Grégoire de Naziance, Origène, Proclus. On atteste une traduction latine de La

République et des Lois par Mannon, un érudit du ixe siècle sous Louis le Bègue,

mais il n’en reste aucune trace hormis cette mention.

C’est à la fin du xive siècle que l’on assiste à une floraison de versions

latines de Platon, œuvres d’humanistes italiens, fors Georges de Trébizonde :

Leonardo Bruni, Uberto Decembrio, Cencio dei Rustici, Antonio Cessarini,

qui avaient appris le grec auprès de Chrysaloras. La génération suivante vit

35. L’équivalence, en traductologie, représente l’adéquation présumée établie entre un texte-source et un

texte-cible ou des unités de discours plus petites. L’équivalence n’est pas un rapport entre texte-source et

texte-cible, mais une unité de sens en soi qui est historiquement déterminée.

36. Pour un tableau complet de cette réappropriation, on lira l’excellent chapitre de Duché, « L’illustration

de la langue vernaculaire », 1 : 35–48.

37. Voir Celenza, « The revival of Platonic philosophy in Renaissance Philosophy », 74–77.

38. Klibansky, « The continuity of the Platonic tradition during the Middle Ages », 408.

�Autour de deux traductions françaises de Platon à la Renaissance 153

s’ajouter La République nouvellement traduite (Pier Candido Decembrio – fils

d’Uberto), et encore par Antonio Cassarini. Rinuccio Aretino traduisit

l’Axiochus (apocryphe), le Criton, l’Euthyphron ; Francesco Filelfo (Philelphe)

refit l’Eutyphron39 et 3 Lettres.

Vers 1450, Georges de Trébizonde traduisit les Lois et le Parménide,

Lorenzo Lippi Ion et Politien débuta une traduction du Charmide. On constate

ainsi un engouement pour la philosophie platonicienne et le besoin de traduire,

voire de retraduire, certains dialogues.

Tout culmina enfin avec Marsile Ficin qui donna, entre 1482 et 1484, la

première version complète des dialogues de Platon suivie, en 1496, d’un vaste

appareil de notes et de commentaires aux dialogues principaux. Le texte latin

de Ficin précédait de vingt ans la première édition grecque imprimée. Latine, la

version de Ficin (non exempte d’erreurs40 et à laquelle collaborèrent différents

auxiliaires : Boninsegui, Démétrius d’Athènes, Antonio Vespucci, Politien)

prit la valeur d’un manuscrit. La langue permit cette diffusion et puisque le

manuscrit original utilisé par Ficin ne nous est pas parvenu, cet état de fait

imposa, au regard du succès de la version, un alignement philologique des

différents manuscrits subsistants sur le texte traduit de Ficin. On se retrouva

ainsi devant un cas où s’imposa la lecture d’un texte (celle que Ficin et son

groupe firent du manuscrit traduit), où il se substitua au texte original, guida les

corrections des manuscrits grecs et commanda pour près d’un siècle la lecture

du texte platonicien et les versions que l’on en donna.

Certes, la traduction est un texte qui prend la place d’un autre texte. En

effet, pour un lecteur qui ne parle pas la langue de départ, la traduction fait

fonction d’original, elle s’y substitue41. Dans le cas de la version de Ficin et de

son groupe, il s’agit d’une lecture du texte platonicien qui s’impose et devient,

en quelque sorte, texte original, tout en prescrivant la façon dont il faut lire et

interpréter le corpus platonicien.

39.L’intérêt envers ce dialogue qui traite de la piété, mais surtout, peut-être, pour le mode de vie philosophique – une illustration de la vie du philosophe qui vient en appui à l’Apologie de Socrate. Il témoigne

d’un besoin propre à l’époque renaissante de se situer concrètement tant face à la religion (par une

réflexion fondamentale sur la piété) qu’à la philosophie, dont les exemples historiques fournissaient

nombre de figures morales édifiantes sans apport de la doctrine chrétienne.

40. Simon Grynæus fut l’un de ceux qui firent une révision de la version de Ficin après sa mort, révision

qui connut plus de vingt réimpressions dans les soixante premières années du xvie siècle.

41. Nous avons étudié ailleurs les quatre formes de cette substitution et son rôle symbolique dans Le

Blanc, Histoire naturelle de la traduction, 50–52.

�154 charles le blanc

Les grands axes de cette lecture ficinienne de Platon tournent autour

du lien entre le platonisme et le christianisme : en premier lieu, l’idée selon

laquelle, avec quelques changements, les platoniciens seraient des chrétiens

avant l’heure selon la Devotio moderna et que, par conséquent, le platonisme

plus que l’aristotélisme devrait servir d’armature à la théologie ; ensuite la

notion que le christianisme, par l’Incarnation, lève l’aporie classique de la

participation du monde sensible et du monde des Idées, proposant une relation

directe entre le monde terrestre et le monde céleste42. Cette lecture de Platon

influença particulièrement le choix des œuvres du corpus qui présentaient

un intérêt pour la traduction française au début du xvie siècle. À cet égard,

le Phédon, dialogue sur l’immortalité de l’âme, offrait un sujet privilégié. En

français, les premières versions sont celles de Jean de Luxembourg et de Louis

Le Roy (Regius).

C’est à Jean de Luxembourg (14 ??–1548), abbé d’Ivry et membre de la

famille princière du Luxembourg, que l’on doit la première version française

qui nous soit parvenue d’une œuvre de Platon43. Le manuscrit, probablement

commandé par le Connétable Anne de Montmorency mais présenté au jeune

duc d’Orléans lorsque Montmorency tomba en disgrâce, fut entièrement mené

à partir de la version latine de Ficin, le traducteur n’ayant, autant que l’on sache,

qu’une connaissance sommaire du grec. Il n’y a pas à se scandaliser de cette

traduction transversale, procédé assez courant et pendant longtemps, à cause

du prestige de la version de Ficin et d’une convergence interprétative de l’œuvre

platonicienne qui l’approche au christianisme.

42. Cette idée est approfondie dans le De Christiane religione (XVIII) de Ficin. Pour un portrait global,

on consultera, Toussaint, « L’influence de Ficin à Paris et le Pseudo-Denys des humanistes : Traversari,

Cusain, Lefèvre d’Étaples. Suivi d’un passage inédit de Marsile Ficin ».

43. Un manuscrit d’une traduction française du Criton est attesté par Abel Lefranc et Marie Delcourt

en 1927. Le manuscrit appartenait à un certain M. Daulnoy, collectionneur, qui en avait aussi tiré une

copie. La traduction, estimée avoir été faite entre 1525 et 1535, devance celle du Phédon de Louis de

Luxembourg (selon les évaluations de Lefranc). On ignorait à l’époque, faute de confrontation, si ce dernier pouvait aussi être le traducteur de ce Criton. Par malheur, le manuscrit du Criton n’a pas été étudié

plus avant et a disparu au début des années 1930 à la faveur d’une liquidation testamentaire. Il est depuis

introuvable. Pour une étude de ce Criton, M. Delcourt, « Une traduction inédite du Criton antérieure

à 1540 ». Notre hypothèse (qui reste à démontrer) est que ce Criton serait de Jean de Luxembourg et

formerait un duo avec le Phédon, ce dernier dialogue étant, pour ainsi dire, la suite du premier et qu’il

n’était pas rare, à l’époque, de présenter les traductions en groupe au dédicataire.

�Autour de deux traductions françaises de Platon à la Renaissance 155

La traduction du Phédon par Jean de Luxembourg est inédite. On ne

connaît que trois manuscrits de celle-ci : le codex conservé à la Bibliothèque

du Château de Chantilly, selon toute probabilité le plus ancien et aux armes

du Connétable, celui de la Bibliothèque de l’Université d’Ottawa, avec épître

dédicatoire au Duc d’Orléans, enfin celui de la Bibliothèque nationale de France

(BnF MS fr 1081) qui est une copie du codex d’Ottawa44.

La traduction, on l’a dit, est menée à partir du latin de Ficin. Elle est élégante,

participe à plein à l’effort de mettre en vulgaire un texte classique, à illustrer la

langue française. Jean de Luxembourg ne joint à sa traduction ni commentaire

ni remarque. Son intention n’est pas philologique, mais plutôt édifiante : celle de

donner en français le plus grand texte classique méditant sur l’immortalité de

l’âme. La mort du dédicataire et du traducteur, tous deux emportés par la peste,

a sans doute contribué à ce que cette traduction demeure inédite, si bien que la

première édition publiée du Phédon fut celle de Louis Le Roy.

Le Roy est tout aussi connu comme humaniste et helléniste que Jean de

Luxembourg est quant à lui obscur. Né en province, à Coutances, Louis Le Roy

alla étudier à Paris chez Guillaume Budé à la faveur d’une bourse. À partir

de 1540, il vécut dans une grande pauvreté à Paris et entreprit des travaux de

traduction pour survivre. C’est de cette période que provient sa traduction du

Phédon.

Le Roy fut lié au groupe de La Pléiade, surtout à du Bellay qui le tenait

d’ailleurs pour le « Platon français»45. Sa maîtrise du grec et du latin ne faisait

aucun doute et de 1572 jusqu’à sa mort en 1577, c’est à lui qu’échut la chaire de

grec du Collège des lecteurs royaux. Jean de Luxembourg conduit sa traduction

à partir de celle de Ficin par méconnaissance du grec. Louis Le Roy, pourtant

helléniste, traduit en ayant sous les yeux le travail de Jean de Luxembourg.

Pourquoi cet état de fait ?

La lecture de Platon avait connu la censure et les approches idéologiques,

même pour une Renaissance qui se targuait de retourner aux auteurs et aux

textes tels qu’ils furent en soi. On l’a dit, on reconnaît dans les traductions

renaissantes de Platon le souci de rapprocher le philosophe athénien du

christianisme. Ficin, mais aussi Leonardo Bruni, furent grandement influencés

44. Le Phédon de Platon par Jean de Luxembourg, Bibliothèque de l’Université d’Ottawa, Archives et

collections spéciales, manuscrit B 379. A6 J43 1536.

45. Dans un sonnet placé en tête de la traduction de Le Roy du Banquet de Platon (Le Sympose de Platon,

1558).

�156 charles le blanc

dans leur lecture de Platon par les interprétations néoplatoniciennes et les

œuvres de saint Augustin, ce qui transparaît dans les commentaires, mais aussi

dans les choix de traduction. Bruni, en effet, a tendance à atténuer Platon, à

modifier le texte, en particulier pour ce qui a trait à l’homosexualité, la chose

est trop bien documentée ailleurs pour y revenir in extenso46. On se limitera à

l’exemple suivant tiré du célèbre passage du Phédon qui examine l’hypothèse de

l’anamnèse (73 d 5–8) :

Platon

οὐκοῦν οἶσθα ὅτι οἱ ἐρασταί, ὅταν ἴδωσιν λύραν

ἢ ἱμάτιον ἢ ἄλλο τι οἷς τὰ παιδικὰ αὐτῶν εἴωθε

χρῆσθαι, πάσχουσι τοῦτο: ἔγνωσάν τε τὴν λύραν

καὶ ἐν τῇ διανοίᾳ ἔλαβον τὸ εἶδος τοῦ παιδὸς οὗ ἦν ἡ λύρα;

Ficin

An ignoras hoc amantibus evenire, cum lyram

aut vestem aut quid aliud ex his aspiciant,

quibus uti eorum puellae amatae consueverunt ? Nam et agnoscunt lyram

et simul mente formam recolunt puellae, cuius erat lyra : hoc vero est.

Plutôt que de parler d’amants ou de mignons, παιδικά est remplacé par un plus

convenable puellae amatae.

Jean de Luxembourg, qui a traduit à partir de Ficin, reprend la même

atténuation en rendant par « amyes »47, de même que Louis Le Roy, ce qui est

plus étonnant, puisque l’on peut supposer qu’il traduisait du grec. Aussi, en

cherchant plus avant les raisons de cet alignement des versions de Luxembourg

et de Le Roy sur ce mot particulier, que l’on aurait pu justifier à partir du

scandale des relations homosexuelles, on a découvert que les points de contact

de la version de Le Roy sur celle de Luxembourg sont si nombreux qu’il faut

supposer que la version de Le Roy elle-même a été conduite à partir de celle

46. Deux références ici : Baron, éd., Leonardo Bruni Aretino Humanistisch-Philosophische Schriften mit

einer Chronologie seine Werke und Briefe, réédition (Wiesbaden, Sändig, 1967) ; Bruni, Opere letterarie

e politiche, 9–41. Sur Bruni traducteur d’Aristote, où se nouent d’autres intrigues traductives : Viti, « La

“rivoluzione” delle traduzioni di Leonardo Bruni », 123–36. Aussi Carlini, « Marsilio Ficino e il testo di

Platone ».

47. Platon, Le Dialogue de Platon nome Phaedon, de lame et de limmortalite dicelle, traduit par Jean de

Luxembourg, manuscrit (vers 1542), Université d’Ottawa (B 379. A6 J43 1536), f. 32 v.

�Autour de deux traductions françaises de Platon à la Renaissance 157

de Ficin (avec probablement un manuscrit grec) et en ayant sous les yeux la

traduction inédite de Jean de Luxembourg.

Voici un exemple48 :

Phedon : Je mectray toute la peine [tat] qu’il me sera possible de [vous] racompter

du commencement ce que j’en ay sceu. Nous avions de coustume d’aller tous les

jours au paravant veoir Socrates, moy, et tous les aultres dessusdictz [f. 12] et

nous assembler au matin a la court, la ou son jugement avoit esté faict comme le

lieu le plus prochain de de [sic] sa prison. Et en devisant et parlant de plusieurs

choses, nous attendions jusques a ce que la prison feust ouverte, laquelle ne se

ouvroit pas trop matin. Et incontinent apres qu’elle l’estoit, nous entrions tous

et la plusgrande partie du jour avions le loisir de parler avecques luy de ce qu’il

nous plaisoit. Ce jour la doncques nous feusmes assemblez plustost que n’avions

accoustume car nous avions entendu le jour de devant, [p32] en sortant bien

tard de la prison, que la navire estoit venue de Delos. Par quoy [il] fut faicte

conclusion et ordonnance qui se tiendroit de tous, que le landemain au plus

matin nous [nous] trouverions au lieu accoustumé. Ce qui fut faict. Et apres que

nous feusmes tous arrivez, le portier, qui avoit acoustume de nous laisser entrer,

vint au devant de nous et nous commanda d’actendre et de n’entrer point en la

prison, jusques a ce qu’il nous vint appeler, nous disant que les unze Et bientost

apres retourna vers nous et nous dist qu’il nous estoit permis d’entrer sy nous

voulions. [f. 12v] Ce que nous feismes, et trouvasmes qu’il n’y avoit pas encores

long temps que l’on luy avoit osté les fers des piedz ayant au pres de luy sa

femme assize qui se nommoit Zantippe, la quelle tu congnoys, tenant par la

main l’ung de ses filz et incontinent qu’elle nous veid commença a s’escryer

haultement et pleurer et dire ces parolles qui sont propres aux femmes en telles

fortunes : « O Socrates, ce jour mettra fin aux bons propos et enseignemens

que tu avoys accoustumé de user entre tes bons et familiers amys. Car ilz ne

parleront jamais plus avecques toy ny toy avecques eulx ». Mais Socrates voyant

Criton luy dist : « Je te prie Crito me faire ce plaisir que quelcum remaine

48. Légende : [pxx] = page du Phédon de Louis Le Roy ; Mots surlignés en jaune = mot qui sont identiques entre les deux écrits ; Mots en rouge = mots qui ne se retrouvent pas dans la version de Louis Le

Roy ; [mots italiques] = mots qui ne se retrouvent que dans Louis Le Roy ; Mots verts = vous vs tu ; Texte

normal = texte semblable entre les deux versions. Je remercie mon assistant Stéphane Lavigne pour le

travail effectué ici.

�158 charles le blanc

et conduise ceste femme jusques a la maison ». Et incontinent les serviteurs

domestiques de Criton la remenerent, plorant et lamentant et demenant grand

dueil. Et Socrates estant assis sus ung petit lict retira a soy la jambe et en la

frottant de la main dist en ceste maniere : « Mes amys, combien semble estrange

ceste chose que les hommes nomment volupté et combien naturellement elle

s’entretient et a quelque accord et conjonction avecques douleur qui semble

a tous estre son contraire car comme ilz pensent qu’il y ait grande difference

entre eulx deux ce neantmoins sy quelcum poursuyt et en recoit l’ung [f. 13]

il est aussy tousjours contrainct de prendre l’aultre, comme sy tous les deux

estoient en ung mesme poinct et extremité conjoinctz et liez ensemble. Qui

me faict penser que sy Esope qui a escript tant de fables s’en feust apperceu, il

en eust faict une [fable]. C’est assavoir que Dieu, [p34] voyant ces deux choses

estre entre elles contraires et repugnantes et les voulant accorder mais pour

leur diversité ne le povant faire, il assembla leur sommitez et testes ensemble

affin qu’ilz ne se peussent Laquelle chose, mesmes maintenant par experience,

ay congnue estre veritable en mon endroict. Car a ceste heure les jambes qui

me faisoient mal pour les pesans fers qu’elles portoient, maintenant delivrées

d’iceulx ont quelque volupté et plaisir qui a bientost suivy la fin de la douleur.

jamais separer. Qui est l’occasion pour laquelle on est asseuré que celluy qui a

l’ung que bientost apres l’aultre luy tiendra compaignye.

Il s’agit d’une simple illustration, car c’est tout le texte traduit de Le Roy qui

suit peu ou prou la même tendance et que l’on pourrait porter en exemple. Il y

a certes quelques différences, Le Roy ayant tendance à suivre la version latine

plus dépouillée de Ficin que la version française plus étoffée de Luxembourg,

mais de manière générale, Louis Le Roy est un fidèle compagnon de Jean de

Luxembourg. Pour quelle raison agit-il de la sorte ? Pour gagner du temps

dans son travail ? Par manque d’expertise (il est encore jeune à l’époque) ?

Comment a-t-il eu accès au manuscrit du Phédon de Jean de Luxembourg ? Et

quel témoin ? Ce sont là des questions en suspens qui devront faire l’objet de

prochaines recherches.

Conclusion

La traduction est un acte herméneutique. Elle est une application concrète de

la compréhension, une attestation de la compréhension de la lecture d’un texte

�Autour de deux traductions françaises de Platon à la Renaissance 159

qui prend comme forme l’écriture. Elle représente le seul acte herméneutique

faisant objet d’un apprentissage. On doit apprendre à lire, et donc à interpréter

dans la forme d’interprétation qu’est la lecture. À cet égard, les conditions de

cet apprentissage sont fondamentales afin d’expliquer le plus rationnellement

possible les formes d’interprétation selon les époques. Ainsi l’éducation, la

maîtrise et l’apprentissage des langues vivantes ou classiques, les filiations

intellectuelles entre maîtres et étudiants, les conditions de diffusion des livres

et manuscrits, tout cela forme autant d’éléments qui permettent de cerner ce

qu’est comprendre, ce qu’est interpréter.

Sur ce chemin, faire la genèse des traductions, établir le vade-mecum des

différentes communautés de pratique, procéder à une approche factuelle de

l’histoire des textes par la traduction est un travail fondamental. L’Histoire en

effet livre des faits. L’interaction entre ces faits produits des contextes qui ne sont

pas explicatifs (c’est-à-dire qu’ils ne livrent pas la raison définitive, le pourquoi

des faits historiques), mais toujours interprétatifs (c’est-à-dire qu’ils rendent

possible l’émergence d’un sens historique pour l’époque qui interprète).

La traduction et, plus encore, l’histoire des traductions, représentent une

voie royale pour la mise en perspective de l’aventure intellectuelle humaniste et

celle des études néo-latines.

�160 charles le blanc

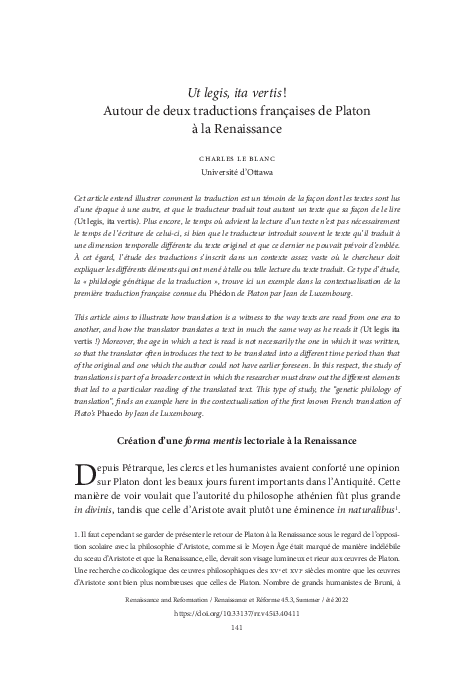

Fig. 1. Le folio dédicatoire du manuscrit du Phédon de Platon par Jean de

Luxembourg (Bibliothèque de l’Université d’Ottawa, B 379. A6 J43 1536).

Travaux cités

Baron, Hans, éd. Leonardo Bruni Aretino Humanistisch-Philosophische Schriften

mit einer Chronologie seine Werke und Briefe. Leipzig : Teubner, 1928.

Bruni, Leonardo. De la traduction parfaite. Introduction, traduction et notes

par Charles Le Blanc. Ottawa : Presses de l’Université d’Ottawa, 2009.

Bruni, Leonardo. Opere letterarie e politiche. Turin : UTET, 1996.

Carlini, Antonio. « Marsilio Ficino e il testo di Platone ». Dans Marsilio Ficino.

Fonti, testi, fortuna, dirigé par Sebastiano Gentile et Stéphane Toussaint,

25–64. Rome : Edizioni di Storia e Letteratura, 2006.

Celenza, Christopher S. « The revival of Platonic philosophy in Renaissance

Philosophy ». Dans The Cambridge Companion to Renaissance Philosophy, dirigé par James Hankins, 72–96. Cambridge : Cambridge University Press, 2007.

�Autour de deux traductions françaises de Platon à la Renaissance 161

Chambers, David Sanderson et François Quiviger. Italian Academies of the

Sixteenth Century. Londres : Warburg Institute, 1995.

Delcourt, Marie. « Une traduction inédite du Criton antérieure à 1540 », Revue

du Seizième siècle, no 14 (1927) : 49–60.

Duché, Véronique. « L’illustration de la langue vernaculaire ». Dans Histoire des

traductions en langue française, xve et xvie siècles, dirigé par Yves Chevrel,

Annie Cointre et Yen-Maï Tran-Gervat, 35–48. Lagrasse : Verdier, 2015.

Gadoffre, Gilbert. La révolution culturelle dans la France des humanistes. Genève : Droz, 1997.

Garin, Eugenio. L’umanesimo italiano. Filosofia e vita civile nel Rinascimento.

Rome, Bari : Laterza, 1994.

Hankey, Wayne J. « Aquinas and the Platonists ». Dans The Platonic Tradition

in the Middle Ages, dirigé par Stephen Gersh et Maarten J. F. M. Hoenen,

279–324. Berlin, New York : De Gruyter, 2002.

Hankins, James. Plato in the Italian Renaissance. Leyde, New York : Brill, 1990.

Klibansky, Raymond. « The continuity of the Platonic tradition during the

Middle Ages », The Journal of philosophy, vol. 37, no 15 (1940) : 409–411.

Le Blanc, Charles. Histoire naturelle de la traduction. Paris, Les Belles Lettres,

2019.

Little, Arthur. The Platonic Heritage of Thomism. Dublin : Golden Eagle Books

Ltd, 1950.

Pade, Marianne, dir. On Renaissance Academies. Rome : Edizioni Quasar, 2011.

Pernoud, Régine. Pour en finir avec le Moyen Âge. Paris : Éditions du Seuil,

1977.

Platon. Le Dialogue de Platon nome Phaedon, de lame et de limmortalite dicelle.

Traduit par Jean de Luxembourg [vers 1542], Bibliothèque de l’Université d’Ottawa, manuscrit B 379. A6 J43 1536.

Pomponazzi, Pietro. De Naturalium Effectuum causis, sive de Incantationibus.

Opus Abstrusioris Philosophiae Plenum, & brevissimis historiis illustratum atque ante annos XXXV compositum, nunc primum verò in lucem

fideliter editum. Bâle : Henricus Petrus, 1556.

Pythagore, Théon de Smyrne, Pléthon. 1439 MSS PARIS, BnF, Manuscrit grec

1806.

Tilliette, Jean-Yves. « Leçon d’infidélité : le rapport aux lettres antiques et la

création de nouveaux modèles ». Dans Histoire de la France littéraire.

Naissances, Renaissances. Moyen Âge – xvie siècle, dirigé par Michel

�162 charles le blanc

Prigent, Frank Lestringant et Michel Zink, 691–714. Paris : Presses universitaires de France, 2006.

Toussaint, Stéphane. « L’influence de Ficin à Paris et le Pseudo-Denys des humanistes : Traversari, Cusain, Lefèvre d’Étaples. Suivi d’un passage inédit de Marsile Ficin », Bruniana et Campanelliana, vol. 5, no 2 (1999) :

381–414.

Viti, Paolo. « La “rivoluzione” delle traduzioni di Leonardo Bruni ». Dans La

traduzione latina dei classici greci, dirigé par John Butcher et Giulio Firpo, 123–136. Umbertide : University Book, 2020.

Wippel, John. Metaphysical Themes in Aquinas. Washington : The Catholic University of America Press, 1995.

Zink, Michel. Poésie et conversion au Moyen Âge. Paris : Presses universitaires

de France, 2003.

�

Charles Le Blanc

Charles Le Blanc