【2024年最新】webデザイン、アプリデザインの参考になるUIデザインを多数掲載中!国内外の素敵なアプリデザインからインスピレーションを得ましょう!

グッドパッチでは社員向けにさまざまな研修を実施しています。定期的な新入社員向けの基礎研修のほか、専門性と難度をより深めた「専門研修」を実施することがあります。この記事では、筆者usagimaruがグッドパッチのデザイナー支援組織であるDesignOpsとして2024年に実施した社内研修 「UIデザイントレーニング」 の内容を一部ご紹介します。 UIデザインの新卒研修についてはこちらの記事でご紹介しています。 https://goodpatch.com/blog/ui-training-softwaredesign 【関連記事】デザイン思考の研修おすすめ10選! 期待できる効果や選ぶポイントは? ## 研修の概要 この研修は、社内の若手UIデザイナー7名を対象に、情報設計の考え方や方法論を駆使した実践的なUIデザインに取り組むプログラムとして設計しました。主な企画をDesignOps部署中心

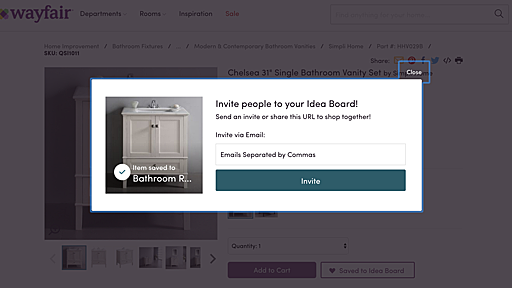

モーダルダイアログはユーザーを遮って何かしらの行動を要求するものである。これはユーザーの注意を重要な情報に向けてもらうことが必要な場合には適している。 Modal & Nonmodal Dialogs: When (& When Not) to Use Them by Therese Fessenden on April 23, 2017 日本語版2017年8月24日公開 まず、モーダルダイアログと非モーダルダイアログの違いをさらに理解するために、「ダイアログ」と「モーダル」という用語の意味するところから考えてみたい。 ダイアログ(=dialog。dialogueともいう)とは、2人の人の間で交わされる対話のことをさす。ユーザーインタフェースにおけるダイアログとは、システムとユーザーの間の「対話」であり、ユーザーへの情報や行動の要求であることが多い。 ユーザーインタフェースのモード(=mo

モーダル/モードレスの定義 モーダル/モードレスとは、ソシオメディアの上野学さんによって「再提示」された、「UI デザインの世界における両極のコンセプト」である。まずは2009年から約1年の間に書かれた、大変示唆に富んだブログ Modeless and Modal において、最近では World IA Day 2012 Yokyo の講演において、言及があった。 とにかく「あっ」と分かってしまったことだから、どう説明のしようもないらしい。モーダル/モードレスとは、どんな世界にでもあるイデオロギーの対立、右翼/左翼のようなものである。だから本来的にどちらが正しいと言ったことは、問題にならないはずである。しかし UI デザインの領域においては、昔からモードレスを目指すべきとされている。 モーダル(modal) モードがある状態。つまり、システムが特定の機能の使用に制限された状態。ユーザーが自由

ヤフー株式会社は、2023年10月1日にLINEヤフー株式会社になりました。LINEヤフー株式会社の新しいブログはこちらです。LINEヤフー Tech Blog こんにちは、デザイナーの鈴木です。CTO室でユーザインタフェースの研究開発を行っています。 みなさんはスマートフォン向けのアプリケーションやWebページを作成する際、文字と行間の大きさをどうしたらよいか迷ったことはないでしょうか? 私たちはこの疑問を明らかにするためにクラウドソーシングを用いた大規模な実験を実施し、どんな大きさの組み合わせが適切であるか定量的・定性的な分析を行いました。本記事ではこの実験と分析の結果について述べ、さらにこの知見をヤフーニュースに適用した結果どのような貢献が見られたかお話しします。 予備実験 読みやすさに影響を与えうるフォントプロパティはさまざまなものが考えられます。私たちはその中から文字と行間の大き

「ユーザビリティチェックリスト」ということで、UIデザインの「あるある」を取り上げ、改善案とセットでまとめています。 今回は、10のヒューリスティクスをもとに分類してみました。10のヒューリスティクスについては、以前記事にまとめています。 具体的な事例を一緒に取り上げ、よりわかりやすく解説していますので、こちらもあわせてご覧ください。 また弊社ホームページにて、ユーザビリティチェックリストをダウンロードいただけます。こちらも合わせてご活用ください。 1. システムステータスの可視化(Visibility of system status)1-1. 入力項目が多いときはステップを分けるフォームの入力項目が多い場合は、項目をグルーピングして画面を分割しましょう。 フォームが長すぎると、ユーザーは入力を途中で辞めてページから離脱してしまうかもしれません。 その上で、ステッパーを設置して現在の進捗

「About Face 3」のチャプター1〜3を読んで、ゴールダイレクテッドデザインの考え方について話しました。 オープニングトーク: 肩こりと針 About Face 3 インタラクションデザインの極意 | Alan Cooper, Robert Reimann, David Cronin, 長尾 高弘 |本 | 通販 | Amazon アラン・クーパー - Wikipedia 結局のところ、UI/UXって何ですか?vol.3 ROLLCAKE社のCXO、伊野亘輝さんに聞いてみた | TD Chapter1 ゴールダイレクテッドデザイン 人間本位のデザインの定義 アラン・クーパーの考える人間本位のデザインの定義 ユーザーの好み、ニーズ、モチベーション、コンテキストを理解すること ビジネス、技術、ドメイン(対象分野)の可能性、必要条件、制約を理解すること 以上の知識を基礎として、形態、内容

スマホアプリやWebサービスなど、スクリーン上のUIには様々な形でモーション(動き)が使われています。 こうしたUIモーションは利用者として毎日何気なく目にしているものですが、そこには作り手がいて目的があるはずです。この記事ではUIモーションの目的と効果的な使用方法について考察します。 UIモーションとUIアニメーション「モーション」と「アニメーション」はどちらも動きを表す言葉として、同じ意味で使われることもありますが、元々の言葉の意味を踏まえると以下のような違いがあると言えます。 UIモーション:UI要素に動きを与えたもの。ユーザーの操作や時間経過に応じてUI要素が移動・拡大・縮小・変形などの変化が生じること。(例:モーダルウィンドウの表示・非表示など) UIアニメーション:時間とともに変化するグラフィックをUIに取り入れること。(例:Twitterのいいねボタンを実行した際の演出) 厳

先日、「イカれたUIを作ろうの会」というオンラインイベントを開催しました。多くの皆さまにご参加いただき、誠にありがとうございました。 また、当イベントでは期待以上に自由で多様なUIがお披露目され、おおいに血湧き肉躍りました。主催者としてうれしい限りです。 ちなみに社内でも「ダメなUIを作ろうの会」と銘打って勉強会を実施しました。こちらもクローズドな空間ならではの盛り上がりを見せました。 社内での勉強会のお知らせ背景そもそもこのような会を実施した背景には、つぎのように思ったことがきっかけでした。 エンジニアとかUXとかDXとかHCDとかと比べてUIのイベントが少ない気がする。酔いどれUIデザイン選手権をやりたい。一番イカれたUIをデザインしたやつが勝ち。 — yumemi (@n__yumemi) January 24, 2023 たとえば、connpassで検索したときの結果は「UIデザイ

サイトやアプリにおける典型的なフォーム(もしくはダイアログボックス)には、通常いくつかのボタンがあります。ほとんどのケースで、ユーザーは2つの選択肢を目にします。1つはユーザーの主となるタスクを表し、一方は付随する副次的なタスク(フォームに入力した内容の取り消しやキャンセルなど)を表します。 この記事ではアクションボタンに関する基本的なUXについて概観し、デザイナーの間でよくある質問である「OKかキャンセル、どちらのボタンが最初にくるべきか」に答えます。 エラー防止 Jakob Nielsen氏のユーザビリティ・ヒューリスティックによると、「丁寧なデザインによって、最初の段階で問題が起こることを防止する」とあります。ユーザーが突発的に間違ったものを選択してしまうかもしれない状況を排除できるように努力する必要があります。 濃淡で視覚的な区別をつける 2つのボタンの違いを明確にするために、ボタ

はじめに 皆様は、アラートのOKボタンとCancelボタンの配置は どういった基準で決めていますか? (右か、左か?) 勿論、スマートフォンを右手で操作する人、 左手で操作する人で、変わってくると思いますが、、、 基準はどうすべきか? ちなみに、押しやすいのは、右か、左か? 右手で操作する人を想定した場合 押しやすいのは、右側だと思います。 単純に親指からの距離が近いためです。 逆に左側は、親指からの距離が遠いため、 押しにくいです。 (当たり前ですね。) こういうときは、各プラットフォームのガイドラインに準拠するのがベターだと思います。 「郷に入っては郷に従え」ではないですが、 iOSの場合はヒューマンインタフェースガイドライン、 Androidの場合は、Google Material designに準拠すべきだと思います。 iOSヒューマンインタフェースガイドラインの存在 存在を知って

Webサイトを作っています。山田啓太です。制作したWebサイトはポートフォリオサイトにまとめています。 この記事では具体的なUIを例に上げてそれぞれのUIを実装するときに僕が気をつけていることを書いていますが、その考えは渡邊恵太さんの著書、「融けるデザイン」の第1章〜第3章で語られている内容を非常に参考にしています。渡邉さんが独自の研究を通じて自己帰属感という単語に行き着くまでの過程も面白いのでぜひ読んでください。 自己帰属感とはある道具をまるで自分の身体の一部かのように扱えているとき、その道具は自己帰属感があると言えます。例えば大多数の日本人にとってお箸は自己帰属感のある道具でしょう。私たちがお箸を持って食べ物をつまむとき、まるでお箸が自分の指の延長になったかのように、お箸自体を全く意識することなく動作を行えます。 自己帰属感は自分の身体と扱う道具との高い連動性によって引き起こされると、

トレタ代表の中村です。 年末ですね。僭越ながら、今年もアドベントカレンダーの大トリを務めさせていただきます。 今年は何を書こうかなあってずっと悩んでいたのですが、毎年「想い」やら「ビジョン」「意義」やら、同じようなことばかり書いていても芸がないので、今年は趣向を変えてみたいと思います。 テーマは実務方向に振りきって「非デザイナーはどうやってデザイナーにUIディレクションをしたらいいのか」をお題に選びました。ビジネスサイドなど、デザイナーではない人たち向けの記事です。 僕はもともとデザイナーとしての専門的な訓練は受けていないのですが、それでもUI/UXにこだわったサービスを作ろうとすると、どうしてもデザイナーの皆さんとの議論や相談、互いの考えをすり合わせることから避けられなくなります。時には対立することもありますから、このコミュニケーションは本当に大事。 とはいえ経験や知識が乏しいと、デザイ

今回はタブバーについて対話しました。 これまでの共有会 デザイナーが集まって命名ルールを話し合ってみた デザイナーが集まってインプットUIを話し合ってみた デザイナーが集まってモーダルUIを話し合ってみた デザイナーが集まってログイン画面について話し合ってみた デザイナーが集まってボタンについて話し合ってみた デザイナーが集まってキャンセルボタンを話し合ってみた 情報共有して認識を合わせることが目的のため、「クラスメソッドではこうしてます!」みたいなものではない点はご了承ください。 ※iOSでは「タブバー」、Androidでは「ナビゲーションバー」の名称ですが、この記事ではどちらの場合も「タブバー」と表記します。 タブバーとは アプリ内のさまざまな機能を切り替えるナビゲーションです。どこに何があるのか、アイコンとラベルで示しユーザーを案内します。 時計アプリの例:4つの機能(世界時計、

情報設計とは、端的に言うと「情報に関する混乱を整えて、理解しやすい形にする行い」です。情報設計というとなんとなくWebデザインやUIデザインに関する専門的な分野として認識されることが多いかもしれませんが、“情報” に関することなので、情報があるところには基本的にどこにでも通用します。 情報設計の専門書を漁ってみると、“ふわっとした” 話か、Webサイト設計の話に終始するものが多いのですが、本来はWebサイト設計以外の分野にも通用する考え方です。今回はiOSなどのアプリケーションデザインに焦点を当てて、UIの情報設計というものを考えてみたいと思います。 この資料では、「情報設計としてのUIの組み立て方と考え方」をテーマとし、すでにあるようなUIの実例を用いて情報設計視点でのUIデザインの解説を試みます。UIの具体イメージと結果から設計の意図というものをクイズ形式で考えられる内容となっています

これは designing plus nine Advent Calendar 19日目の記事です。 こんにちは。ritarと申します。 今年の10月頃、YouTubeに大きいデザイン変更がありました。 アイコンの変更、角丸やレイアウトなど全体的に一新されているのですが、中でも自分が仰天したのは「アンビエントモード」という新機能です。 アンビエントモードこのモードをオンにすると、動画の下側のUI領域が、まるで動画部分から光が漏れているかのようにじんわりと色づきます。 これを見たとき自分は度肝を抜かれました。なんたってUIの領域にコンテンツの色が侵食しているのです。 これを踏まえて、最近UIと色について考えたことを、UIデザインの歴史を振り返りながら記していきます。先に要点を言うと、UIはどんどん「無色透明」になっていくと考えます。これは「技術が生活に浸透することによってUIは存在感を減らし

リリース、障害情報などのサービスのお知らせ

最新の人気エントリーの配信

処理を実行中です

j次のブックマーク

k前のブックマーク

lあとで読む

eコメント一覧を開く

oページを開く