Chrome AppsがAndroid/iOSアプリにパッケージングできるようになったので、早速試してみました。 開発ツールからシミュレータ/エミュレータでの実行、Android実機へ...

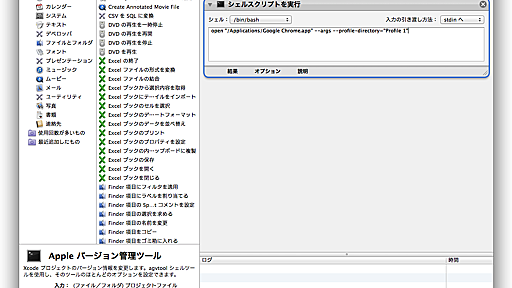

起動オプションの設定方法 Windows版の場合 Google Chromeのショートカットを新規作成 作成したショートカットを右クリック、プロパティを選択 ”リンク先”へ起動オプションを追加 例 XP "C:\Documents and Settings\<ユーザー名>\LocalSettings\ApplicationData\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --disable-javascript --disable-java --disable-plugins Vista "C:\Users\<ユーザー名>\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --disable-javascript --disable-java --disable-plugins 半角スペースを空けてオ

Access your Android's built-in Linux command line shell. Unleash your inner geek! This is a new version of the popular "Android Terminal Emulator" application. Same great program, just with a new name. Top Features + Full Linux terminal emulation. + Multiple windows. + Launcher short cuts. + UTF-8 text. (Arabic, Chinese, Greek, Hebrew, Japanese, Korean, Russian, Thai, etc.) + Completely free. No a

はじめに 日々Webブラウザを使っているとクラッシュしてしまうことがたまにあります。拡張を沢山インストールしたり、実験的な機能を有効にしたり、長いこと利用していると、たまにではなくよく見かけるかもしれませんね。OSでも似たようなトラブルは繰り返し語られてきた訳で、慣れっこといえば慣れっこですけど…(^^;;;。 さて、今てきとーに頻度の話をしましたが、もっとはっきり把握しないと問題解決の糸口すら見つかりません。いつどんなクラッシュをしたかというのが明確に把握出来るといいですね。GoogleChromeにはクラッシュ履歴を確認する画面が実装されました。 クラッシュ履歴確認機能を使う この機能はChronoiumでは利用出来ません。GoogleChromeのDev版(12.0.712.0 dev)で以下動作確認をしました。 まず、機能を有効にします。オムニバーに「chrome://settin

まったく、Chromeリモートデスクトップは最高だぜ!! リモートデスクトップって知ってますか? 例えば家にあるデスクトップPCを、出先で持ち歩いてるノートPCから操作できたら便利だと思いませんか? それを叶えてくれるのがこれ! _人人人人人人人人人人人人人人_ > Chrome リモートデスクトップ <  ̄Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y ̄ リモートデスクトップ環境を実現するツールは、今までも色々と存在しましたが、Chromeリモートデスクトップはとにかく導入が簡単で、しかも操作性も反応も即戦力レベルで感動した。ので、導入の流れをちくっと垂れ流していきたい。 詳しくはまたもや@ITさんで特集組まれてるからそっち見てもいいかもしれんね。 ①ggr Chromeリモートデスクトップでググりましょう。 出てきます。 ②ChromeウェブストアからChromeに追加 Gm

複数の Google アカウントを使用している場合、一度に複数のアカウントにログインすることができます。この方法でアカウントを切り替えると、ログアウトとログインを繰り返す必要がなくなります。 ご使用のアカウントごとに個別に設定できますが、デフォルトのアカウントの設定が適用される場合もあります。 アカウントを追加する お使いのパソコンから Google にログインします。 右上に表示されるプロフィール画像またはイニシャルを選択します。 メニューで [アカウントの追加] を選択します。 指示に沿って、使用するアカウントにログインします。 アカウントを切り替える お使いのパソコンから Google にログインします。 右上に表示されるプロフィール画像またはイニシャルを選択します。 メニューで、使用するアカウントを選択します。

この記事で取り上げているAPIは現在と使い方が異なっていたり、使用できなくなったものを含んでいます。 特にToolstrips APIは最新のChromeでは使用できなくなっています。詳しくは『続・先取り! Google Chrome Extensions』をご覧ください。 前回はExtensionsの作り方からドキュメント、開発ツールについて紹介しました。今回は前回作成したSBMカウンタを改良しながら各APIの使い方を見ていきます。 前回の復習とバグフィックス 前回作成したSBMカウンタは、見ているページのURLのソーシャルブックマークサービスでのブックマーク数を表示するExtensionでした。ToolstripsというAPIを使用しましたが、このToolstripの使い方に2つのバグがあったので、まずはこちらの修正を行います。 一つ目のバグは、ウィンドウを2つ以上開いた場合に発生しま

バックグラウンド・ページ 拡張機能に共通する要望は、タスクや状態を管理するあるスクリプトが、継続的に実行され続けることだ。バックグラウンド・ページはその要望に応える。 概要で説明したように、バックグラウンド・ページは拡張機能のプロセスで実行されるHTMLページである。拡張機能が読み込まれている限り存在し続け、同時に1つのインスタンスのみ有効になる。 典型的なバックグラウンド・ページを含む拡張機能において、ユーザインターフェース(例えばブラウザアクションやページアクション、オプションページのような)は見栄えだけの表示機能として用意される。この表示機能が何か状態を必要とする時、それはバックグラウンド・ページから要求される。バックグラウンド・ページが状態の変化を監視し、その変化を表示側に通知する形をとる。 Manifest バックグラウンド・ページを使うには、Manifest Fileに次のよう

Google ChromeのExtension作成メモ 基本的に自分がつくったextensionに必要な箇所のメモ Manifest V2について Content Security Policy (CSP) などをセキュリティの向上のため新しい拡張機能の実装ルールとしてManifest V2が定義されている。 Tutorial: Migrate to Manifest V2 この方式は拡張機能内のmanifestファイルに記載するバージョン ( "manifest_version": 2 ) を記述すると有効になる。この方式にそっていない拡張機能は新しくインストールできなくなり、すでにインストール済みの拡張機能もChromeのバージョンアップによって実行できなくなる見込み。従って新規に実装する場合はManifest V2にそって実装しないといけないし、既存の拡張機能もバージョンアップしない

この記事で取り上げているAPIは現在と使い方が異なっていたり、使用できなくなったものを含んでいます。 特にToolstrips APIは最新のChromeでは使用できなくなっています。詳しくは『続・先取り! Google Chrome Extensions』をご覧ください。 前々回、前回はSBMカウンタを中心にExtensionsの作り方を学んできました。今回はあと少しだけSBMカウンタを改良してExtensionとして仕上げを行いつつ、Chrome Extensionsの最新情報と今後の予定を見ていきます。 カスタマイズと設定の保存 2つのソーシャルブックマークサービスのブックマーク数を表示し、さらにウェブページ内のリンクにもブックマークを表示する、とSBMカウンタも少しずつ機能が増えてきました。このように機能が増えてくるとエンドユーザー側で機能をカスタマイズしたいという要望が出てきます

を、ようやく実装できました。 Amazon to Rakuten Chrome拡張「Amazon to Rakuten」は当初下記の流れで作っていました。 1. chrome.tabs.getSelectedで今開いてるamazonのページのURLを取得 2. XMLHttpRequestで取得したURLのHTMLを取ってきて、本のタイトルを正規表現で取得 3. 楽天ブックス総合検索APIに取得したタイトルを投げる 4. 検索結果をPopupに表示。表示されたやつをクリックすると無事楽天ブックスの商品詳細ページにジャンプ 1. Content ScriptでDOM解析し、今開いているamazonの詳細ページから商品タイトルを取得 2. 取得したタイトルをMessageでbackground.htmlに送信 3. background.html上で楽天ブックス総合検索APIに、Content

ATNDのイベント情報をGoogleカレンダーに登録するChrome Extensionsを作ってみました。 atnd2GCal その時のメモです。 Content Script Webページ内でJavaScriptを実行して、そのページを拡張したりする様な場合はContent Script APIを使う。(FirefoxのGreasemonkey的な感じ) Content Scriptが出来ないこと Content Scriptを作るに当たっては、以下の制約がある。 クロスドメインでのXMLHttpRequestは生成出来ない chrome.extensionの一部を除く、chrome.* APIは仕様出来ない エクステンションのページで定義されている変数・関数へのアクセス Webページ、他のエクステンション内で定義されている変数・関数へのアクセス Content Script本体では、

Safari Extensions での「スクリプト」と「グローバルページ」でデータをやり取りするように、Chrome Extension でもやり取りが当然できる。しかも Safari Extensions よりも簡単にできる。 ★content_scripts // 変数 msg に "send" を格納 var msg = "send"; // sendRequest で background_page に送信 chrome.extension.sendRequest({action: "chgMsg", text: msg}, function(rcv) { // function(rcv) がコールバックとして受信時に発動 getMsg(rcv); }); // コールバック受信により発動 function getMsg(afterMsg) { alert("after:" +

Speed Dial for Chrome - replace Chrome new tab with your predefined visual bookmarks. Enjoy the new Speed Dial for Google Chrome with a fast and intuitive design. Set the number of dials in the page, select your desired theme and background image, and now use site logos as your speed dials. If you have new ideas for features - we would love to hear! The background of Super Mario can be found here:

Hatena Bookmark Google Chrome extension 日本最大規模のソーシャルブックマーク、はてなブックマーク ( http://b.hatena.ne.jp/ )を Google Chrome でより便利に使える、はてなオフィシャルの拡張です。 はてなブックマーク GoogleChrome 拡張では、以下の機能をご利用いただけます。 - 見ているページの評判(ブックマーク数)を、ツールバー上に表示 - コメントビューワーで、閲覧ページのはてなブックマークコメントを閲覧 - 素早くはてなブックマークに閲覧ページを追加 - 自分のブックマークからの高速な検索 - Google の検索結果等、対応ページのリンクにブックマークのユーザー数を表示 (ツールバーのはてなブックマークボタンを右クリックして「オプション」から各機能をご利用になられるか設定できます。) 詳しい機能

Google+の+1になじめない方、もしくはもう飽きてきてしまっている方へ。 この拡張機能「1-Up for Google+」をインストールすると、+1アイコンをスーパーマリオの1UPキノコに変えることができます。 実際にインストールしてみると: 投稿の最後にあった+1アイコンが、1UPキノコに変わっています。 これをクリックすると・・・。 なんと、1UPキノコゲットの音がなります! ちなみに、Chromeのアドレス欄にキノコアイコンが追加されます。 ので、それを右クリックすると設定メニューに行けます。 もし1UPサウンドがうっとうしい場合は、ここで音を消すこともできますし、クラシックタイプの音に変更することもできます。 +1が既にマンネリ化している+1倦怠期の方は是非お試しください! 今後もGoogle+最新情報を配信しますのでもしよろしければ是非Google+で私をフォローしてみてくだ

リリース、障害情報などのサービスのお知らせ

最新の人気エントリーの配信

処理を実行中です

j次のブックマーク

k前のブックマーク

lあとで読む

eコメント一覧を開く

oページを開く