シリコンバレーのスタートアップを数多く取材する中で気付いた「シリコンバレーにおけるディシプリン(規律)の存在」や「General Electric(GE)やIBM、SAPといった老舗企業が必死になってシリコンバレーのスタートアップを真似している理由」、そして「日本企業がイノベーションを実現するための処方箋」について解説します 詳しく知りたい場合は「GE 巨人の復活」をご覧下さい。 http://www.nikkeibp.co.jp/atclpubmkt/book/17/P55110/ 今後の記事は「シリコンバレーNext」をご覧下さい。 http://itpro.nikkeibp.co.jp/siliconvalley/ Read less

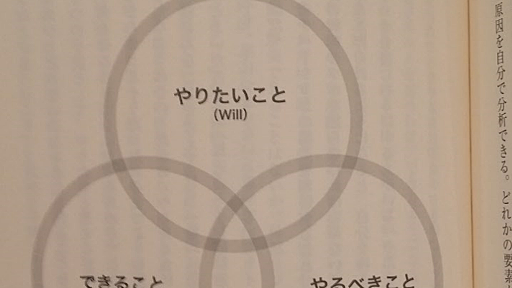

学生時代にビジネスコンテストで賞金稼ぎをしていた、ところてんです。 最近、いろいろあって、なんとなくビジネスコンテストの何がクソかが分かってきたので、ポエムを書いてみます。 最近、人事系のブログやら記事やら書籍では、Will,Can,Mustという概念がよく言及されています。私がこの概念を始めて知ったのは、サイボウズ社の社長の青野さんが書かれた「チームのことだけ、考えた」からです。せっかくなので、同書から引用しましょう。 「チームのことだけ、考えた」から引用Willは「自分がやりたいこと」で、これはそのままです。 Canも言葉通りで「自分ができること」です。 Mustだけ少し難しくて、これは「会社や社会から求められていること」というようになります。 Will,Can,Mustが組み合わさった領域というのは、自発的にも高いパフォーマンスが発揮でき、かつ社会的にも高いパフォーマンス(売上、利益

Gmailはたくさんあるメールサービスのなかでも、コンセプトレベルで差別化された製品です。使い方は「Inboxにとどいたメールをかたっぱしからアーカイブする」だけ。すべてをアーカイブすれば、Inboxが空になっていい気分にひたることができます。あとで必要になったら検索で探せるので整理する手間がかかりません。いったんGmailに慣れてしまえば、便利すぎて他のメールサービスを使う気になれません。 しかし、他のメールサービスと体験がまったく違うので、広告宣伝する立場からいえば「わかりやすく魅力を伝える」のが大変です。とりわけ誰もクチコミしてくれるユーザーがいないサービスリリース当初には。Gmailのようなサービスの提供価値は、どうすればわかりやすく伝えられるのでしょうか。 提供価値を「アテンション」と「トラクション」に分ける一般的な言葉の定義とは違うかもしれませんが、弊社ではサービスの提供価値を

ホームEXレポート6ヶ月後に会社が潰れるのが確実になった時、ベンチャー企業のCFOがやるべきこと 【とあるCFOの独白】 ベンチャー企業でCFOをしようとする人間はよほど物好きな人間だと思っている。 それ以上に変わり者が多いのはCEOだが、変わり者の上に強気一辺倒で攻めるCEOの場合とは異なり、CFOのポジションはいつも資金繰りに追われ、夢の中まで追いかけてくるCF計算書の悪夢に苦しめられている人も多いのではないだろうか。 今から10年ほど前、そんなポジションでCFOをしていた。 社長はベンチャー企業の経営者と言うには異色の50代後半。 30年の歴史があり、売上50億円、従業員数700名あまり(うち、パートアルバイト500名程度)を抱える地域では知られた中堅企業で、業界の規制緩和で先進的な事業に取り組み始め、第二の創業を迎えている時だった。 鼻の利くVC(ベンチャーキャピタル)が集まり多く

ブラック企業にも色々ある 世の中にブラック企業はわりといっぱい存在し、いざ仕事を選ぶ段になると「コンプライアンス完璧」「労働法規は100%遵守」「パワハラ皆無」といった職場なんてほとんど無いのでは?という気持ちになります。たぶんその通りだと思います。じゃあ、ブラック企業が大体皆同じような存在か?と言われれば、それはまた違う。「幸福な人間は大体みんな似たようなもんだが、不幸な人間はめっちゃヴァリエーションある」みたいな話を誰かがしてましたが(誰だったっけ?)、ブラック企業も実に色々あるわけです。 「いちばんマシなブラック」を選ぶしかない局面というのは人生にわりと起こります。自分の適性をよく見極めたうえで適切に選ぶのがコツですね。 ブラック企業選びの軸には「完成度」と「儲かっているか」の二軸を採用します。 A 完成度が高く儲かっているブラック企業 わりと企業としては強いブラック企業になります。

私はもともと富士通っていう会社で働いてたんですが、そこには中国にいても北海道にいても違和感なく会議ができる仕組みがありました。(少なくとも私が所属していた部署の現場には) 会議スペースが絶対的に足りないという理由からMicrosoft Lyncが導入されて、それ以来は社員同士が(たとえ向かい合って座っているとしても)Lyncでスクリーンシェアしながら電話会議をするというのが習慣化していたのです。 ところが、2015年にとあるベンチャー企業に転職して、それが当たり前じゃないことに気づきます。 「リモートワークやろう」と意識高く言う人はイケイケベンチャーだとたくさんいます。しかし、ちゃんとやることもやらないまま「うまくいかない・・・」と結論付けられるさまを何度か目の当たりにしました。 この記事では、「ちゃんとやることやってからじゃない?」と違和感を覚えたところをなんとなく書きのこしておきます。

いよいよfreeeの開発チームブログが始まりました。初回を任されましたエンジニアの米川(@yonekawa)です。 記念すべき最初の記事ということで何を書こうかと考えたのですが、開設つながりで会社設立 freeeの話をしようと思います。 会社設立 freeeは「会社設立に必要な書類が5分で作成可能」なサービスで、リリースされてから現在までに3,000社以上の企業がこのサービスを利用して法人登記されています*1 順調に成長していると言える会社設立 freeeは、1年半ほど前にPM・ビジネス・UX・エンジニアの4人のチームで開発されました。 エンジニアは僕だけで、rails new してからリリースに至るまでの全てのコードを1人で書いていました。 そんな限られたリソースの中でプロジェクトを成功させるために、当時の僕たちが大事にした3つのプラクティスについて紹介します。これらのプラクティスは現在

つまり、これらのマーケットは小さく、しかもデータベースのマーケット自体よりも小さいのです。とは言え、どれかが他よりもマシになりうるでしょうか? マネージドホスティングは、本質的にはユーザのためにAWSでデータベースを動かすことで、そうすることでユーザたちは自分で動かす必要がなくなります。これらのサービスを使う代わりになるのは、AWSに自分でデータベースを立てることです。したがって、マネージドなデータベースホスティングサービスが課金できる額には、非常に厳しい上限があることになります。Compose.ioやmLabが、RethinkDBよりも1桁あるいは2桁多いユーザを抱えるMongoDBを提供していることを考えて、マネージドホスティングを提供することには少しの良い点もないという結論を下しました。 Database as a Serviceはマネージドホスティングの更に複雑なバージョンです。D

あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。 今回で4回目となった渋谷ネットベンチャー地図。 ・2016年1月の渋谷ネット系ベンチャー地図 ・2015年1月の渋谷ネット系ベンチャー地図 ・2014年1月の渋谷ネット系ベンチャー地図 ・1999年(ビットバレー)頃の渋谷ネット系ベンチャー地図 渋谷は引き続き再開発中なのですが、新しいビルも既に建ったりもしてて、若干の動きはありますね。他地域に比べると動きは小さいですが。 僕が普段いる新大宗ビルですが、駐車場だったスペースに突然オフィススペースが出現するなど、なかなかアグレッシブな動きをしています。アグレッシブな雰囲気がスタートアップにぴったりです。 さて、やはり気になるのはサイバーエージェントで、去年は「南平台あたりで拡大」みたいなことを書いたのですが、どうやらさらに青葉台(池尻)方面に拡大してるようです。住友青葉台タワーにも

毎年こうして年末にPublickeyの売り上げを報告している理由はおもに2つあります。 1つは、個人が運用するブログで、しかもエンタープライズITの分野にフォーカスするという、小規模かつ専門性の高いメディアが十分に売り上げを立てていくことができるのかどうか、興味を持つ人たちに、その現実をリアルタイムに紹介したいと思っているからです。 そしてもう1つは、この個人で運営されている小さなメディアが健全に運営されていることを示すことそのものが、メディア運営ビジネスに有利に働くと考えているからです。 小規模メディアとしてのPublickeyの特長は、AdSenseやアフィリエイト広告に依存せず、バナー広告やタイアップ広告を直接販売して売り上げを上げていることです。専門性の高いオンラインメディアでは必然的に読者数が絞られることになるため、クリック数に売り上げが連動するAdSenseやアフィリエイト広告

半年以上前のことですが、今年の3/25にMilk TimeというiOSアプリを妻がリリースしました。 Milk Time - 育児記録を共有できる授乳タイマー Mocologyメディカル無料 妻自身が子育て中に授乳のことなどで苦労した経験を活かし、授乳記録を簡単にできてもっとデザインのよいアプリを作りたいという思いをそのまま形にしています。 妻は元々エンジニアではありましたが、アプリを開発して自分でリリースするというのは初めてでした。 それにも関わらずアプリを作る決心をして、新品の15インチMacBook Proを購入しました。 そこから子育てをしつつ合間を見ては1人で企画、設計、デザイン、開発までを1人で行いました。 ちゃんと計算したわけではないですが、トータルでかかった工数は2,3ヶ月くらいではないかと思います。 私自身が個人でいくつかアプリを開発してリリースしてそれなりの売上を上げて

突然ですが、僕の自慢の1つに、ピクスタを創業してから10年以上、体調不良で休んだ日が1日もないのです。1日もです。 やはり企業経営、とくにゼロから立ち上げるスタートアップは長い道のりになります。例えるなら、ロード・オブ・ザ・リングのように、ホビット村を出発してから仲間集め、要所要所での激しい戦い、裏切り、鍛錬、また常にギリギリの選択の日々を送ることになります。 そんな中、特に経営者が安定してパフォーマンスを発揮することは今振り返ってみても超重要なわけです。野球でもサッカーでも、毎日毎日安定して厳しい練習を続けられる人ほど一流になれるのは間違いないことですね。 僕自身経営者としてはまだまだの成果ですが、さしたる能力も実績もないのにゼロからピクスタを立ち上げてここまでやってこれたのは、やはり肉体的にも精神的にも安定してやってこれたからだと実感しています。 また僕も決して体が頑丈なタイプではなく

今日の夜、トレタの増井さん(@masuidrive)さんと会って晩御飯を食べました。下らない話や日本企業の海外進出の話などをする中で、B2Bサービスがカスタマイズを受け入れるというのがどういうことなのか、という話が大変面白かったので、許可を得た上でブログ記事にさせてもらいました。 B2Bとは、Business to Businessの略語であり、企業が主に企業に向かってサービスやプロダクトを提供するタイプのビジネスモデルを指す言葉です。対義語がB2C(Business to Consumer)で、企業が主に個人に向かってサービスやプロダクトを提供するタイプのビジネスモデルを指します。B2Bビジネスの場合は契約1口あたりの金額が大きくなる傾向があり、逆にB2Cビジネスは1口あたりの金額はさほど大きくないのが普通です。 自分も昔の会社でB2Bを経験したことがあるのですが、B2Bをやる上で1つ大

ITには大いなる可能性と危険性があるが、結局はソフトウエアの問題に尽きる。ソフトウエアの構想、企画、設計、開発、保守のやり方をどう良くしていくのか。ソフトウエア人材の将来像はどのようなものになるのか。日本製ソフトウエアを輸出できないのか。 ソフトウエアについて様々な人が論じ合える場を用意し、多くの人に考えるきっかけを提供したい。そこで「ソフトウエア、それが問題だ~Software Matters」と題した本連載を始め、この中で、ソフトウエアの諸問題と対策を日本や世界の論客の方々、そしてITpro読者の皆様と考えていく。ソフトウエアに関するご意見をお寄せいただきたい。 第1回として米カリフォルニア大学バークレー校のRobert E.Cole(ロバート・コール)名誉教授に寄稿いただいた。コール氏は、日本の作業組織の研究で知られる。ミシガン大学社会学及び経営学の教授を務め、日米自動車の製品品質の

2018年4月25日をもちまして、 『CodeIQ』のプログラミング腕試しサービス、年収確約スカウトサービスは、 ITエンジニアのための年収確約スカウトサービス『moffers by CodeIQ』https://moffers.jp/ へ一本化いたしました。 これまで多くのITエンジニアの方に『CodeIQ』をご利用いただきまして、 改めて心より深く御礼申し上げます。 また、エンジニアのためのWebマガジン「CodeIQ MAGAZINE」は、 リクナビNEXTジャーナル( https://next.rikunabi.com/journal/ )に一部の記事の移行を予定しております。 今後は『moffers by CodeIQ』にて、 ITエンジニアの皆様のより良い転職をサポートするために、より一層努めてまいりますので、 引き続きご愛顧のほど何卒よろしくお願い申し上げます。 また、Cod

リリース、障害情報などのサービスのお知らせ

最新の人気エントリーの配信

処理を実行中です

j次のブックマーク

k前のブックマーク

lあとで読む

eコメント一覧を開く

oページを開く