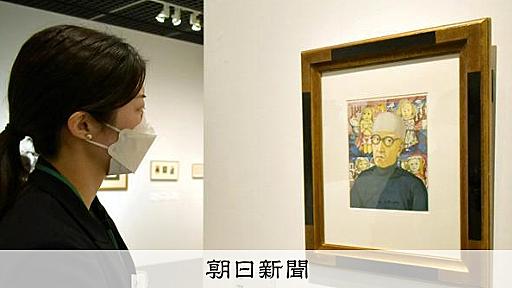

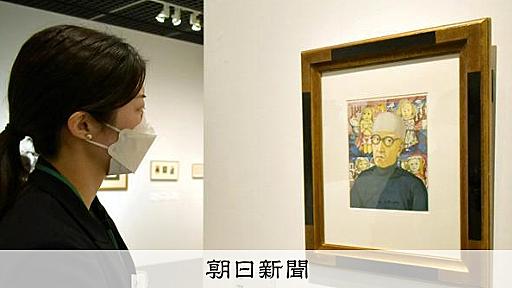

「乳白色の肌」や「面相筆による墨の線」が特徴的な独自の画風を築いた芸術家藤田嗣治(1886~1968)。日本とフランスで絵筆を執り続けた藤田の生涯を、七つのテーマでたどる展示が三重県菰野町のパラミタ…

「乳白色の肌」や「面相筆による墨の線」が特徴的な独自の画風を築いた芸術家藤田嗣治(1886~1968)。日本とフランスで絵筆を執り続けた藤田の生涯を、七つのテーマでたどる展示が三重県菰野町のパラミタ…

2024年に東海3県で発生した交通事故による死者は計257人(前年比4人減)だった。県別では愛知が141人(前年比4人減)と146人の東京に次いで全国2位、岐阜は70人(同20人増)で12位だったが…

能登半島地震で被災した民家から見つかった掛け軸などの展示品。鎌田康平さんは「廃棄する前に連絡を」と呼びかける=能美市寺井町の能美ふるさとミュージアムで 能美市内で解体前の民家などから見つかった史料を集めた初の企画展「救出された郷土資料~文化財を未来へつなぐために~」が、同市寺井町の能美ふるさとミュージアムで開かれている。昨年1月の能登半島地震の被災地では、被害を受けた家屋から美術工芸品や古文書などを安全な場所に移す「文化財レスキュー」の活動が続いている。廃棄や散逸を防ぐ取り組みや、後世に残す大切さを知ってもらおうと企画した。3月30日まで。 (平野誠也) 主な展示品は掛け軸や版画、古文書の9点。このうち掛け軸3点は、能登半島地震で損壊した市内の民家から見つかった。能の一場面を描いた「高砂」と、神武天皇の遠征を描いた「神武東征」は、明治生まれ...

長野県木曽郡内で唯一、妊娠出産に対応している県立木曽病院(木曽町福島)が来年4月から、分娩(ぶんべん)の取り扱いが困難になるとの見通しを示した。帝王切開に必要な麻酔科医の確保ができなくなり、人口減で分娩数も少なくなっているため、現行の体制を維持できなくなった。病院は松本、上伊那の両地域と、岐阜県東濃地域の医療機関に分娩の協力を依頼し、連携を強化していく。 木曽病院は現在、産科医2人と小児科医2人、麻酔科医1人が常勤し、分娩に対応している。全員が信州大医学部付属病院(松本市)から派遣されているが、麻酔科医は高齢で働き方改革なども背景に来年3月末を最後に常勤できなくなる見込み。木曽病院は求人活動をしているものの、代わりの医師を確保できていない。

1945年の終戦直後に、旧満州(現中国東北部)の権益を守る「関東軍」を自ら離れた元兵士の手記が見つかった。後に空襲被害を受けた熱田神宮(名古屋市)の再建に携わった森恒保(つねやす)さんが残したもので、研究者によると、関東軍の兵士の多くがソ連軍の捕虜となる中、軍を離れた者の視点でつづられた記録は珍しいという。現地から引き揚げる「脱走」の様子が記されており、戦禍の記憶を後世に伝えたいとの願いがにじむ。 (清水大輔)

東京・南青山のホンダ本社ビルに6日午前、日産の高級車シーマとアリアが1台ずつやってきた。座席を占めるのは内田誠社長ら日産幹部たち。その後、1時間弱にわたる会談で、両社の経営統合協議は、事実上の打ち切…

七尾市府中町の道の駅「能登食祭市場」で5日、「770(ななお)のひな人形展」が始まった。「七尾」にちなんだ約770体の人形と、能登地方伝統の花嫁のれんを並べるほか、ワイヤでつるした「空飛ぶひな人形」の展示もある。能登半島地震で被災した人形も仲間入り。能登の元気を全国へ発信する。3月3日まで。 のと地区輝く女性の会が主催。昨年は地震の影響で開催できず、2年ぶり。会員10人ほどで1体ずつ丁寧に飾りつけた。同市や輪島市、能登町で被災し、みなし仮設住宅などに移った5世帯が寄贈した人形も並ぶ。女性の会の木下八重子会長は「能登は全国からたくさんの支援をいただいた。食祭市場から元気と感謝を伝えていきたい」...

江戸時代の浮世絵師歌川広重(1797~1858年)が制作し、画中に狂歌を添えた東海道シリーズ「東海道五拾三次」を紹介する企画展「狂歌とめぐる広重の東海道」が、恵那市大井町の中山道広重美術館で開かれている。全56点をそろって展示するのは約10年ぶり。24日まで。 同シリーズは「狂歌入東海道」と通称され、宿場名や描かれたモチーフと関連する狂歌が記されている。会場では、透明感のある風景描写と合わせて、歌の読み解きも味わえるよう、作品ごとに狂歌の読み下しと描写の解説が添えられている。「東海道五拾三次 原」では、原宿が東海道中で最も富士山を間近に見られることから、画面枠からはみ出した山頂部と小さく描かれた人々の姿で、富士山の雄大さが強調されている。添えられた狂歌は、仰ぎ見た「はら」の大きさに感嘆する内容で、腹と原を掛けているという。...

のと鉄道能登中島駅で駅弁の手売り販売が再開されました。 駅売店を営む井田幸長さん・淳子さん夫婦は、本業のテント製造工場を元請けの工場のある新潟で再建するか、副業の駅弁販売などを続けて能登に残るか先月まで迷い、元請けの誘いを断って能登に残ることに決めました。→ pic.twitter.com/GVIVG40zoI — 北陸中日新聞 七尾支局 (@nanao_chu_) February 1, 2025 石川県七尾市ののと鉄道能登中島駅構内の売店「駅マルシェわんだらぁず」が今年から本格的に営業を再開し、駅のホームで利用客向けに駅弁の立ち売りも始めた。店主の井田幸長さん(52)、淳子さん(54)夫妻は能登半島地震での被災を機に県外で本業であるテント製造の仕事の再建を図るか、駅弁販売などの副業に力を入れて能登に残るかを迷った末、地元に残る決心をした。 同市中島町でテントなどを製造していた井田夫妻が

自然を生かした日本文化の一つとして訪日外国人に人気となっている庭園を、観光資源として活用する「ガーデンツーリズム」の取り組みが三重県内で始まっている。六華苑(桑名市)や北畠氏館跡庭園(津市)など7カ所の関係者が協議会をつくり、バスで巡るツアーなどを企画する。 名称は「みえガーデンツーリズム協議会」。昭和を代表する作庭家重森三玲が石庭を手がけた横山氏庭園(菰野町)のオーナー横山陽二さんが代表を務め、国土交通省のジャパンガーデンツーリズムに登録することを目指している。他の庭園4カ所は伊奈冨(いのう)神社(鈴鹿市)、高田本山専修寺雲幽(うんゆう)園(津市)、旧長谷川次郎兵衛家(松阪市)、玄甲舎(玉城町)。 4日は六華苑でおもてなし研修会を開き、ガーデンツーリズムで観光客を案内する時に用意しておくべきことなどを各庭園の関係者20人が学んだ。昨年11~12月に六華苑と北畠氏館跡庭園、横山氏庭園の3カ

リリース、障害情報などのサービスのお知らせ

最新の人気エントリーの配信

処理を実行中です

j次のブックマーク

k前のブックマーク

lあとで読む

eコメント一覧を開く

oページを開く