タグ

- すべて

- .Net (14)

- 2ch (71)

- 3D (98)

- 4K (30)

- 5G (17)

- 7pay (17)

- AI (205)

- ALS (166)

- AMD (37)

- AR (50)

- ATOK (31)

- AV (313)

- Adobe (83)

- Africa (50)

- Ajax (18)

- Amazon (294)

- Android (840)

- Anker (29)

- Apple (468)

- Asia (40)

- Asus (23)

- BTTF (22)

- Blu-ray (45)

- Bluesky (27)

- Bluetooth (98)

- C++ (43)

- CASIO (15)

- CCC (26)

- CG (15)

- CM (18)

- COVID-19 (480)

- CP+ (21)

- CPU (47)

- Canon (45)

- China (695)

- Christmas (21)

- Chrome (248)

- Chromecast (29)

- Copilot (17)

- CreativeCommons (34)

- DPZ (55)

- DRM (181)

- DVD (15)

- Darfur (116)

- DeNA (14)

- Dilbert (18)

- Dropbox (17)

- ESA (16)

- Earth (36)

- Egypt (19)

- English (86)

- Europe (73)

- FPD (48)

- Facebook (194)

- Felica (73)

- Firefox (122)

- Flash (82)

- Flickr (51)

- France (20)

- GPS (31)

- GR DIGITAL III (14)

- GXR (30)

- Galaxy (45)

- Georgia (22)

- Git (21)

- GitHub (14)

- Gmail (99)

- Google (1864)

- Google Drive (19)

- Google Home (35)

- Google+ (14)

- GoogleEarth (18)

- Gundam (137)

- HDMI (34)

- HTML (25)

- Honda (37)

- Huawei (94)

- IE (61)

- IIJmio (41)

- IME (25)

- ISAS (38)

- ISS (82)

- IT (137)

- India (14)

- Ingress (380)

- Intel (107)

- IoT (17)

- Iran (17)

- Iraq (22)

- JASRAC (102)

- JAVA (27)

- JAXA (465)

- JEITA (23)

- JR (69)

- JR東日本 (19)

- Japan (950)

- Jupiter (28)

- JustSystem (14)

- KDDI (54)

- Kadokawa (16)

- Keikyu (39)

- Kindle (82)

- KoderaNobuyoshi (105)

- Korea (306)

- LED (29)

- LGBT (16)

- LINE (106)

- LLM (32)

- LS北見 (35)

- LTE (16)

- Lenovo (18)

- Linux (32)

- Livedoor (42)

- Logicool (15)

- Luna (159)

- MIAU (85)

- MIT (14)

- MVNO (83)

- Macintosh (57)

- Mars (94)

- Mate 10 (14)

- Matrix (16)

- Mazda (18)

- Microsoft (681)

- MoriHiroshi (136)

- NASA (386)

- NEC (29)

- NHK (185)

- NTT (45)

- Netflix (19)

- Nexus (40)

- Nexus7 (20)

- Niantic (50)

- NieR (47)

- Nifty (34)

- Nikon (41)

- Nintendo (147)

- Nissan (48)

- OKGo (16)

- OLED (40)

- OS (24)

- OSS (68)

- OkadaYuka (111)

- Okinawa (63)

- Olympus (20)

- OpenAI (14)

- Opera (52)

- OriHime (21)

- PASMO (30)

- PC (62)

- PC遠隔操作事件 (28)

- Panasonic (104)

- Perfume (20)

- Persepolis (16)

- Pioneer (33)

- Pixel (135)

- PlayStation (124)

- Pluto (19)

- Pokémon GO (110)

- Qualcomm (21)

- RFID (15)

- RICOH (66)

- Russia (134)

- SARVH (14)

- SF (26)

- SNS (197)

- STS-124 (30)

- Safari (21)

- Samsung (58)

- Sanyo (55)

- Saturn (59)

- Sharp (35)

- Slack (29)

- Softbank (135)

- Sony (802)

- SpaceX (26)

- Starwars (118)

- Sun (46)

- Surface (15)

- Switch (85)

- TEL (21)

- TPP (29)

- TV (447)

- TWS (15)

- Tibet (30)

- Toshiba (71)

- Toyota (24)

- Twitter (712)

- UI (70)

- UK (186)

- UN (20)

- UNREAD (29)

- USA (634)

- USB (47)

- USB PD (35)

- USB Type-C (50)

- UX (18)

- UmedaMochio (70)

- VR (43)

- VSCode (31)

- Venus (17)

- Vietnam (21)

- Vim (21)

- VisualStudio (54)

- WW2 (31)

- WiFi (120)

- Windows (657)

- Windows 10 (104)

- Xperia (62)

- XperiaZ1 (20)

- XperiaZ4 (17)

- YAMAHA (33)

- Yahoo (130)

- Yokohama (52)

- YouTube (160)

- Zoom (19)

- academic (19)

- accident (51)

- advertising (25)

- airplane (124)

- animal (88)

- anime (740)

- application (211)

- aprilfool (42)

- art (263)

- asteroid (15)

- astronomy (489)

- au (166)

- audio (402)

- award (62)

- bag (17)

- bank (23)

- battery (99)

- bicycle (40)

- blog (396)

- book (764)

- booksearch (16)

- brain (111)

- browser (111)

- business (1942)

- calamity (85)

- calendar (23)

- camera (1095)

- campaign (66)

- career (26)

- case (331)

- cat (117)

- character (38)

- child (219)

- cinema (536)

- coffee (24)

- comet (20)

- comic (850)

- commented (52)

- communication (572)

- computer (419)

- confectionery (84)

- copyright (1331)

- crisismanagement (42)

- culture (81)

- design (313)

- development (407)

- device (435)

- diplomacy (393)

- disc (241)

- disease (152)

- display (21)

- docomo (167)

- dog (14)

- download (26)

- drink (28)

- eclipse (29)

- economy (234)

- education (219)

- election (150)

- electronics (135)

- energy (83)

- enquete (18)

- environment (235)

- etc (41)

- eva (117)

- event (454)

- evernote (36)

- exoplanet (43)

- exploration (241)

- fashion (19)

- finalvent (26)

- fitness (37)

- font (168)

- furniture (47)

- future (68)

- gadget (1423)

- game (815)

- gender (28)

- genocide (35)

- glasses (29)

- goods (30)

- government (639)

- haiku (16)

- hardware (111)

- hatena (338)

- headphone (171)

- health (876)

- history (710)

- hoge (89)

- iOS (138)

- iPad (33)

- iPhone (611)

- iPod (200)

- iTunes (66)

- illustration (44)

- image (86)

- influenza (53)

- instagram (50)

- intelligence (22)

- interior (16)

- interview (297)

- job (280)

- journalism (506)

- keyboard (59)

- language (89)

- law (1161)

- lens (84)

- library (20)

- license (14)

- life (1247)

- literature (21)

- live (30)

- mail (94)

- map (341)

- material (28)

- mathematics (118)

- meal (847)

- media (954)

- medical (603)

- medicine (71)

- middleeast (86)

- military (240)

- mixi (53)

- mobile (1441)

- model (44)

- money (417)

- motor (336)

- mouse (34)

- movie (957)

- music (955)

- nasne (16)

- nature (73)

- net (1669)

- neta (3259)

- news (62)

- nicovideo (39)

- novel (86)

- nuclear (89)

- office (23)

- okuhanako (21)

- oldmedia (31)

- p2p (85)

- patent (56)

- philosophy (24)

- photo (1202)

- physics (72)

- planet (33)

- politics (810)

- povo (17)

- privacy (373)

- programming (609)

- publication (132)

- publiccomment (39)

- railway (105)

- rakuten (34)

- reading (30)

- religion (178)

- review (305)

- robot (231)

- rocket (137)

- rss (32)

- rumor (81)

- sale (52)

- satellite (74)

- science (1815)

- search (214)

- security (1855)

- service (807)

- shop (64)

- sightseeing (26)

- society (475)

- software (587)

- space (899)

- spaceshuttle (45)

- spam (38)

- sports (53)

- spot (33)

- standard (118)

- stationery (106)

- storage (64)

- story (14)

- streetview (53)

- study (134)

- stupid (14)

- suica (34)

- summerwars (14)

- tablet (20)

- talk (81)

- technology (2139)

- terror (92)

- tips (511)

- tokikake (69)

- tool (195)

- toy (53)

- traffic (100)

- train (99)

- travel (156)

- trekking (42)

- trouble (431)

- usability (19)

- ustream (19)

- vaio (38)

- video (33)

- vocaloid (46)

- war (234)

- watch (18)

- weapon (49)

- wear (21)

- weather (149)

- web (947)

- wellcare (17)

- wikipedia (34)

- willcom (25)

- winny (52)

- wireless (98)

- wisdom_of_crowds (14)

- woman (27)

- word (124)

- work (331)

- world (211)

- writing (76)

- α55 (21)

- あかつき (20)

- かぐや (75)

- ここはどこでしょう (14)

- はやぶさ (120)

- はやぶさ2 (20)

- べつやくれい (17)

- アトピー (17)

- ウクライナ (35)

- エボラ出血熱 (16)

- カメラバカにつける薬 (26)

- カーリング (266)

- ガルパン (30)

- サカナクション (37)

- シン・ウルトラマン (16)

- シン・ゴジラ (39)

- ジブリ (23)

- ゼルダの伝説 (23)

- ゼルダの伝説BotW (39)

- タバコ (15)

- ダム (20)

- ドローン (18)

- パシフィック・リム (14)

- ブレードランナー (22)

- マイナンバー (20)

- マイナンバーカード (43)

- ヤマト運輸 (23)

- ロシア (16)

- ワクチン (64)

- 中部電力 (16)

- 京急 (15)

- 人とロボットの秘密 (20)

- 元号 (22)

- 北朝鮮 (25)

- 原発 (38)

- 図書館 (31)

- 地震 (106)

- 大山顕 (45)

- 大童澄瞳 (15)

- 家電 (99)

- 工作 (27)

- 広告 (18)

- 庵野秀明 (22)

- 建築 (24)

- 掃除機 (14)

- 新幹線 (36)

- 映像研には手を出すな (30)

- 有機EL (15)

- 東京オリンピック (31)

- 東京都 (35)

- 東日本大震災 (128)

- 林雄司 (15)

- 機械学習 (19)

- 民主党 (94)

- 江ノ島茂道 (14)

- 海賊版サイト (32)

- 漫画村 (14)

- 災害 (33)

- 炎上 (18)

- 生成AI (21)

- 睡眠 (31)

- 育児 (36)

- 自動運転 (35)

- 芸能 (18)

- 街歩き (29)

- 西浦博 (17)

- 訃報 (63)

- 豆 (37)

- 酒 (21)

- 量子コンピュータ (21)

- 防災 (57)

- 電力 (45)

- 電子書籍 (100)

- 風立ちぬ (16)

- 香港 (25)

- neta (3259)

- technology (2139)

- business (1942)

- Google (1864)

- security (1855)

- science (1815)

- net (1669)

- mobile (1441)

- gadget (1423)

- copyright (1331)

JEITAに関するume-yのブックマーク (23)

-

ume-y 2022/08/25

ume-y 2022/08/25- copyright

- JEITA

- 私的録音録画補償金制

リンク -

「政策として合理性なし」 BDレコーダーを録画補償金の対象とする文化庁の改正案にJEITAが猛反発

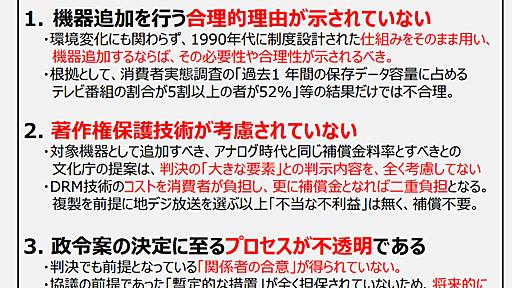

JEITA(電子情報技術産業協会)は8月23日、私的録音録画補償金制度の対象機器としてBlu-ray Discレコーダーを追加するとした文化庁の政令案に反対意見を示した。「政策としての合理性がない」と強い調子で批判している。 JEITAは反対する理由として、1)政令案に機器を追加する合理的理由が示されていない、2)レコーダーにDRM技術(著作権保護技術、ここではダビング10を指す)が搭載されていることが全く考慮されていない、3)政令案の決定に至るプロセスが不透明、を挙げた。 私的録音録画補償金は、著作物のデジタルコピーで権利者に生じた損害を補償する制度で、対象機器や記録媒体の価格に上乗せする形で消費者が負担する。1990年代に始まり、2005年に権利者団体が「iPod」やレコーダーを対象機器に含めるよう求めたことで広く知られるようになった。 以来、権利者団体と機器メーカーの意見を代弁するJ

-

主婦連とMIAU、文化庁の「独断」を強く非難--東芝の録画補償金不払い問題で

10月21日、私的録画補償金管理協会(SARVH)は東芝に対し、デジタル放送専用録画機の補償金を支払っていないとして訴訟を起こす考えを明らかにした。これを受け、一般社団法人インターネットユーザー協会(MIAU)と主婦連合会(主婦連)は29日、千代田区の主婦会館プラザエフで記者懇談会を開催。9月8日付けで出された、アナログチューナーを搭載していないDVD録画機を補償金制度の対象機器とした文化庁長官官房著作権課長名の判断に対して強い反発の意を示した。 この件に関しては主婦連が7日、MIAUが9日にそれぞれ意見や要望をまとめた書面を公表しており、前出の文化庁の回答の撤回や新たな議論の場の設置を求めている。 アナログチューナー非搭載の録画機器については、5月22日付けで文化庁が発表した「著作権法施行令等の一部改正について(通知)」において「今後、関係者の意見の相違が顕在化する場合には、その取り扱い

-

-

-

-

-

iPod課金「利用者がどう理解するかが問題」――JEITA庄山会長

電子情報技術産業協会(JEITA)の庄山悦彦会長(日立製作所会長)は10月24日、iPodなどへの私的録音録画補償金課金問題(いわゆる「iPod課金」)について、「知的財産の重要性は認識しているが、利用者が補償金をどう理解するかについて、継続して話していく必要がある」と述べた。 補償金問題について議論してきた文化審議会著作権分科会の「私的録音録画小委員会」は20日、結論を事実上先送りにした。権利者側がiPodやHDDレコーダーを補償金の課金対象に加えるよう求めていたのに対し、JEITAは「DRM付きコンテンツやタイムシフト、プレイスシフト利用に補償金は不要」などと強く反対し、折り合いが付かなかったためだ(“iPod課金”見送り ダウンロード違法化へ)。 この日の定例会見で、JEITAの長谷川英一常務理事は、補償金をめぐる現状について「JEITAの意見は5月と7月に表明したものと変わっていな

-

補償金とダビング10 JEITAの本音はどこにある

7月10日に開かれた私的録音録画小委員会(文化庁長官の諮問機関・文化審議会内)で、電子情報技術産業協会(JEITA)と権利者側の意見が対立し、議論が暗礁に乗り上げている(“iPod課金”議論、振り出しに 権利者とJEITA、小委員会で激論)。 「DRMがあれば補償金は不要」と主張し続けるJEITAに対し、権利者は「せっかく進んだ議論を突然2年前の振り出しに戻した」と批判。文化庁の川瀬真・著作物流通推進室長も「JEITAは以前の主張を蒸し返し、ちゃぶ台を返した」と言い、学者の委員からは「このままでは結論が出ない。JEITAはもう少し譲歩できないか」と求める声も挙がった。 JEITAは何を意図し、補償金の議論をどこに持って行こうとしているのだろうか。小委員会後に開いた会見で、著作権専門委員会委員長の亀井正博氏、同副委員長の榊原美紀氏、常務理事の長谷川英一氏が記者からの質問に答えた。 ――JEI

-

「補償金は文化の醸成に不可欠」--ダビング10を巡り著作権団体が訴え

補償金問題で揺れた「ダビング10」の開始が7月4日に決定、それに至った実情が著作権団体の関係者によって語られた。6月24日に開かれた、文化の重要性と私的録音録画補償金制度の必要性を訴える、著作権関連の89団体が共同で主催するイベント「CULTURE FIRST」で、緊急記者会見が行われた。 会見では、はじめに実演家著作隣接権センター(CPRA)運営委員の椎名和夫氏が、ダビング10開始に至るまでの経緯を説明した。著作権団体はダビング10開始の条件として、デジタル録音録画機器への課金を一歩も譲らない姿勢を見せていたが、6月19日に開かれた総務省の「デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会」でこれまでの主張を一転、受け入れる姿勢を示した。 「背景はどうであれ、これ以上突っ張り続けていても生産性はないと判断した。周りの迷惑を顧みず立場を貫いても誰もほめてくれない。今回の譲歩で、我々とメ

-

-

「権利者こそが消費者重視、JEITAは見習うべき」――補償金問題で権利者団体が会見

「JEITAはわれわれの質問に答えず、役所まで使って我を通した。権利者としては『ここまで常軌を逸している相手と突っ張り続けても生産的ではない』と判断し、消費者のためにダビング10を了承した。権利者の見識を、JEITAは見習ってほしい」――権利者側の89団体が6月24日に開いた会見で、実演家著作隣接権センターの椎名和夫さんはこう述べ、JEITA(電子情報技術産業協会)の対応を批判した。 ダビング10をめぐっては、対応機器を私的録音録画補償金の対象にするかどうかで著作権団体とメーカー側が対立。文部相と経済産業相が17日までにBlu-ray Disc(BD)とBDレコーダーに補償金を課すことで合意した。権利者側は当初、「ダビング10と補償金は別問題」と受け入れに難色を示していたが、19日の「デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会」(総務省の情報通信審議会傘下、デジコン委員会)で譲歩

-

JEITA、権利者からの質問状に直接回答拒否 「小委員会で議論」

エレクトロニクスメーカーの業界団体・電子情報技術産業協会(JEITA)は6月18日、権利者側の89団体から受け取った公開質問状について、直接回答する意思がないことを明らかにした。「質問いただいた内容については、文化審議会という公式の場で、真摯(しんし)に議論を続けていきたい」としている。 JEITAは「公式ではない場で直接やりとりするのではなく、文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会(文化庁長官の諮問機関)という公式の場で回答したい」としており、18日にその趣旨を記した文書を権利者団体に送付した。 また、文部科学省と経済産業省が、Blu-ray Disc(BD)とBD録画機に私的録音録画補償金を課すことで合意したことについて、「ダビング10の早期実施を目指して両省が調整にご努力いただいたことを高く評価している」とコメントを発表した。 「この合意に関して今後、すべての関係者間での理解が深

-

-

JEITA(電子情報技術産業協会)に公開質問状を再度送付

私的録音録画補償金制度の見直しに関して、JEITA(電子情報技術産業協会)が長年に亘る文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会での議論を無視するような見解を5月30日付で公表したことに対し、「デジタル私的録画問題に関する権利者会議」(JASRAC、映像制作事業者など私的録画補償金関係権利者28団体で組織)および賛同団体(日本芸能実演家団体協議会に加盟する61団体)は本日、その真意を質す公開質問状をJEITAに送付しました。 公開質問状では、回答期限を6月23日としています。 (添付資料) 2008年6月16日付公開質問状(230KB) (この質問状に同封した2007年11月9日付の公開質問状については下記URLをご参照ください) (掲載URL:https://www.jasrac.or.jp/release/07/11_1.html)

-

「ダビング10」と補償金の議論は消費者不在だ

私的録音録画補償金と「ダビング10」の議論が混迷を極めている。メーカー側は、ダビング10のようにDRMがかかったコンテンツには補償金は不要、権利者側は補償金の対象とすべきと主張。妥協点が見いだせず、6月2日に予定されていたダビング10開始も延期された。 補償金はそもそも、消費者が支払っており、コピーワンスやダビング10機器を購入・利用するのも消費者だ。だが今回の混迷は権利者とメーカーの対立に終始し、消費者はかやの外だ。 「利用者の立場に立って考えている」――JEITAも権利者もこう主張する。JEITAは「iPodなどへの課金は、消費者に不合理な負担を強いるもの」と、権利者は「JEITAが言う通りに補償金を縮小・廃止すれば、メーカーが補償金にまつわるコストを支払わずに済み、そのコストが消費者にふりかかる」と説く。 それぞれ一理あるかもしれない。だが、それぞれが消費者に実際に尋ねもせず「こっち

-

ダビング10と補償金問題は別問題--JEITAが私的録音録画補償金問題に公式見解

電子情報技術産業協会(JEITA)は5月30日、私的録音録画補償金問題に関する見解を発表した。 私的録音録画補償金問題とは、デジタル放送の録画データをハードディスクなどに私的に複製する際の制限を巡って、著作権関連団体とメーカー側が現在対立している問題。総務省のデジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会において、私的コピーを10回まで認める「ダビング10」を採用することで、権利者、放送事業者の間で合意に至っているものの、実際には機器に補償金を上乗せして販売することが条件に求められたメーカー側が反発を強めており、当初予定していた6月2日の運用開始が延期されているのが現状だ。 今回、一連の騒動を受けて見解を発表したJEITAでは、「消費者の意見を十分に踏まえ、デジタル技術の進展に伴って補償金制度を縮小・廃止していくことが原則と考える」と改めて主張。また「ダビング10は、総務省のデジタル

-

iPod課金は「消費者への不合理な負担」「受け入れられない」──JEITAが見解

私的録音録画補償金と「ダビング10」をめぐる問題で、エレクトロニクスメーカーの業界団体・電子情報技術産業協会は5月30日、見解をWebサイトで公表した。 補償金制度は縮小・廃止が原則だが、文化庁が提出した案はその道筋が見えない上、権利者の経済損失を直接生じさせないタイムシフト・プレイスシフトが目的のiPodなどの機器を補償金の課金対象に拡大するもので、消費者に不合理な負担を強いるものとして受け入れられない──とした。 ダビング10は予定通りに実施すべきだが、ダビング10は技術的に複製回数を制限するものであり、対応HDDレコーダーなどを補償金の課金対象とすることは容認できない、としている。 iPod課金は「制度の趣旨に照らし合理性はない」 補償金問題についての見解では、まず制度を「私的複製が際限なく行われることで権利者に重大な経済損失が生じる場合に、それを補償しようとするもの」と定義。その上

-

-

「ダビング10を人質にしてはいない」。権利者団体会見

「ダビング10を人質にしてはいない」。権利者団体会見 −「“あるメーカー”と経産省が、ちゃぶ台返し」 デジタル私的録画問題に関する権利者会議は29日、コピーワンス問題と私的録音録画補償金制度に関する合同記者会見を開催した。 地上デジタル放送の新録画ルールである「ダビング10」は、総務省の情報通信審議会の「デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会」における合意を持って、開始の期日が確定される。 委員会での合意に先立ち、社団法人デジタル放送推進協会(Dpa)は、放送局と機器メーカーらの合意の上6月2日を開始予定日時と設定していたが、私的録音録画補償金制度の維持とHDD録画/録音機器への適用を求める権利者団体と、同制度の拡大を懸念する社団法人電子情報技術産業会(JEITA)における意見対立などから、5月に入ってからも委員会における合意が得られず、日時確定には至っていない。そのため、

公式Twitter

- @HatenaBookmark

リリース、障害情報などのサービスのお知らせ

- @hatebu

最新の人気エントリーの配信

処理を実行中です

キーボードショートカット一覧

j次のブックマーク

k前のブックマーク

lあとで読む

eコメント一覧を開く

oページを開く