Pukara #14 PDF

Pukara #14 PDF

Cargado por

Wilmer MachacaCopyright:

Formatos disponibles

Pukara #14 PDF

Pukara #14 PDF

Cargado por

Wilmer MachacaTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Pukara #14 PDF

Pukara #14 PDF

Cargado por

Wilmer MachacaCopyright:

Formatos disponibles

La Paz, 7 de diciembre - 7 de enero de 2007 Pgina

Peridico mensual

7 de diciembre 2006

al 7 de enero

de 2007

Bolivia

Ao 2

Nmero 14

Precio Bs 3

Resurgimiento

del Movimiento

Pachakuti

El 14 de noviembre se realiz en La Paz el congreso de

refundacin del Movimiento Indgena Pachakuti.

Sus conclusiones le auspician un rol importante

en el futuro poltico del pas

La Paz, 7 de diciembre - 7 de enero de 2007 Pgina

Comentario N 3 de la Asamblea Constituyente:

La inaplicacin de los dos tercios viola los

procedimientos de reforma constitucional

Lecciones de la aprobacin de

la Ley Agraria

La aprobacin de la La Ley de

Reconduccin Comunitaria de la

Reforma Agraria, a finales del mes

de noviembre, signific el eplogo de una prueba de fuerza entre el gobierno y la oposicin.

Para que tenga

sentido y sea

irreversible esta

victoria, el terreno

de enfrentamiento

est ahora en la

Asamblea

Constituyente

Esta prueba concluy con un

magistral triunfo del gobierno,

xito manifestado en varios niveles. El ms importante es el contenido mismo de la Ley, pues implica procesos de saneamiento en

que se minimiza las posibilidades de fraude; asegura mecanismos

de reversin expeditos y dispone que la dotacin de tierras fiscales

sea exclusivamente a comunidades indgenas y campesinas.

La aprobacin de esta Ley constituye un avance innegable en la

satisfaccin a la exigencia de reformas por parte de la poblacin, en

especial de los sectores que apoyaron con su voto al MAS y a Evo

Morales. Para que esta victoria cobre verdadero sentido es necesario, sin embargo, apuntalarla con otras reformas que le den contenido irreversible.

El escenario principal de estas otras reformas es ahora la Asamblea

Constituyente. Si el actual gobierno adquiere seguridad y firmeza, el

xito de la Ley que analizamos se puede - y debe - reproducir en la

Asamblea Constituyente.

Evidentemente un factor vital para la aprobacin de la Ley de modificacin al INRA fue la movilizacin popular, en particular la indgena

expresada en la marcha del CIDOB. Sin embargo el gobierno no puede esperar (o provocar) marchas o presiones populares cada vez

que quiera hacer aprobar una Ley o para que la Asamblea Constituyente cumpla sus cometidos. Ello significara confesar debilidad como

ente de poder e insuficiencia en la capacidad de manejar los recursos

polticos y administrativos que su victoria electoral le ha otorgado.

Si para hacer avanzar la historia en esta coyuntura ha de ser necesario siempre llenar las calles para que el pueblo se exprese, entonces daramos razn a quienes ven en este perodo un simple acontecimiento interesante pero transitorio en el camino de un poder popular que slo puede ejercerse mediante la accin directa de las masas.

La manera cmo el actual gobierno ha manejado la crisis en el Parlamento demuestra, sin embargo, que es capaz de volcar en contra

de quienes siempre detentaron el poder, los usos y habilidades de

los que antes se valan. Esto es vlido siempre y cuando no aliente la

ilusin de confinar la resolucin de la transformacin social y nacional, en los lmites de los aparatos institucionales que los poderosos

disearon justamente para perpetuar sus privilegios.

Si el actual gobierno asume estos desafos y los vence, indudablemente habr contribuido a culminar los intereses histricos de las

mayoras indgenas en este pas.

Portada: Imagen del Congreso de Refundacin del MIP, 2006.

Director:

Pedro Portugal Mollinedo

Depsito legal 4-3-116-05

e-mail:

info@lperiodicopukara.com

Telfonos: 71519048

71280141

Calle Mxico N 1554, Of. 5

La Paz, Bolivia

Comit de redaccin:

Nora Ramos Salazar

Daniel Sirpa Tambo

Joel Armando Quispe Chura

Colaboran en este nmero:

Liborio Uo A.

Jos Lus Saavedra

Pedro Hinojosa Prez

Jacha Uru

Ramiro Gutirrez Condori

Pepo

Foto Pukara

Liborio Uo Acebo1

1. EXISTE UN PROCEDIMIENTO PARA

REFORMAR LA CONSTITUCION

El derecho en general como el Derecho

Constitucional son ciencias que como cualquier otra ciencia social o natural tiene sus

axiomas y leyes tericas fundamentales junto

a sus objetos y mtodos de anlisis. En los

procesos de reformas constitucionales es una

ley poltica muy comn que cuando una constitucin se inutiliza y deslegitima ante el pueblo

soberano se abren los procesos de reformas

constitucionales. Ante la imposibilidad de que

el pueblo soberano pueda realizar en forma

directa y sin intermediarios las reformas constitucionales, ste delega estas funciones a

los constituyentes, pero imponindoles ciertas

normas y mandatos tanto en el fondo como en

la forma o en los procedimientos.

Otro axioma fundamental es el concepto de

jerarqua jurdica de las normas en el campo

del derecho en general o en el campo especializado de un derecho particular. En el caso de

las normas procedimentales o de forma y las

constitucionales de fondo, ambas tienen que

responder en su estructura y funcionamiento

al axioma de la jerarqua jurdica, mucho ms

si se trata de las normas constitucionales.

La actual normativa sobre las reformas

constitucionales establece la Reforma Parcial

de la Constitucin Poltica del Estado, CPE, en

los artculos 230 y 231 de la misma y la

Reforma Total en el artculo 232. El fondo o el

contenido de las reformas de la nueva CPE no

estn sujetas a ningn control de constitucionalidad porque se supone que, sobre todo la

Reforma Total de la CPE, puede cambiar todo

el texto constitucional. Pero el procedimiento

de las reformas o las llamadas formas y formalidades tanto de las reformas parciales como

de las totales s estn sujetos al control de

constitucionalidad PORQUE LA MISMA CONSTITUCIN Y LA LEY DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESTABLECEN LOS PROCEDIMIENTOS

para la reforma de la CPE.

Aplicando el axioma de la jerarqua de las

normas al SISTEMA JURDICO PROCEDIMENTAL

para las reformas a la CPE podemos establecer

las normas siguientes en estricto orden de

jerarqua, dentro de un sistema articulado de

normas que tienen una gradacin en sus mandatos y vinculaciones. El artculo 232 de la

CPE establece que La Reforma Total de la

Constitucin Poltica del Estado es potestad

privativa de la Asamblea Constituyente, que

ser convocada por Ley Especial de Convocatoria, la misma que sealar las formas y modalidades de eleccin de los constituyentes,

ser sancionada por dos tercios de voto de

los miembros presentes del Honorable Congreso Nacional y no podr ser vetada por el

Presidente de la Repblica. Este artculo que

es una norma de primera jerarqua establece

primero que LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE SER REGULADA POR UNA LEY ESPECIAL DE CONVOCATORIA que en este caso es la Ley N

3364 de 6/03/2006 Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, LECAC,

sancionada por el Congreso y promulgada por

el presidente Evo Morales . Esto significa que

entre el artculo 232 de la CPE y la Ley 3364

existe una relacin de jerarqua vinculante y

obligatoria que manda a los constituyentes regularse por los procedimientos establecidos

en la LECAC, por un lado. Por otro lado la LECAC

en su artculo 25 establece con meridiana

claridad que La Asamblea Constituyente

aprobar el texto de la nueva Constitucin con

dos tercios de votos de los miembros

presentes de la Asamblea, en concordancia

con lo establecido por el Ttulo II de la Parte IV

de la actual Constitucin Poltica del Estado.

Esto significa que el artculo 25 de la LECAC

obedece un mandato constitucional del artculo

232 y establece EL PROCEDIMIENTO DE VOTO

para la aprobacin de la nueva CPE.

Por otro lado la actual CPE en su Art. 120

atribucin dcima dentro de las competencias

otorgadas al Tribunal Constitucional TC, establece que este tiene jurisdiccin y competencia

1 Docente de las Carreras de Derecho de la UMSA

y de la UPEA.

para resolver Las demandas respecto a

procedimientos en la reforma de la Constitucin. Obedeciendo este mandato constitucional como norma suprema, la Ley 1836, Ley

del Tribunal Constitucional, LTC ha establecido

el Captulo XIV sobre LAS DEMANDAS RESPECTO AL PROCEDIMIENTO DE REFORMAS DE

LA CONSTITUCIN. El Art. 116 establece que

los sujetos activos para demandar el control

de constitucionalidad son el presidente, los

senadores y los diputados lo que implica que

los constituyentes estn facultados para demandar control de constitucionalidad sobre los

procedimientos de la reforma total de la CPE.

El Art. 117 de la LTC establece con claridad

que El control se circunscribir a la observancia de las formalidades de procedimiento de

reforma establecido en los Arts. 230, 231, 232

y 233 de la Constitucin Poltica del Estado,

sin que en ningn caso se ingrese al anlisis

del contenido material de la reforma.

Como conclusin podemos establecer dos

vinculaciones jurdicas de la constitucin a las

leyes sobre el procedimiento de la reforma

total de la CPE. El Art. 120 en su atribucin dcima que manda al Tribunal Constitucional a

ejercer el control de constitucionalidad de las

formas de la reforma total de la constitucin

que est regulada en la LTC en sus Arts. 116 al

119. La segunda vinculacin jurdica se establece desde el Art. 232 de la CPE que manda

que sern los procedimientos establecidos por

la LECAC las que regulen las formalidades de

la reforma total de la CPE, estableciendo los

dos tercios como procedimiento de voto para

aprobar el texto de la nueva CPE.

2. LOS ERRORES DEL MAS Y DEL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

El MAS ingres al proceso de la Asamblea

Constituyente sin ninguna propuesta elaborada, debatida y terminada. Por eso uno de sus

errores fue la exclusin de los trabajadores y

de las naciones originarias para que participaran en la constituyente con sus propios representantes elegidos por sus mecanismos propios. Por otro lado, cuando se promulgaron la

LECAC y la ley del Referndum Autonmico el

presidente Evo Morales bail una cueca de

alegra y tom posicin para votar por las autonomas departamentales coloniales. Ahora, el

tercer error que comenten los miembros y

constituyentes del MAS es la aprobacin del

Reglamento de la AC que establece slo la

mayora absoluta del 51 % como mecanismo

de aprobacin del texto de la nueva CPE. El

hecho de que exista una norma inferior como

es el Reglamento de la AC que CONTRADICE LA

LECAC Y LA CPE ESTABLECE UNA CONTRADICCIN JURDICA O DE PURO DERECHO tal como

se conceptualizan en las ciencias jurdicas.

El Tribunal Constitucional mediante AUTO

CONSTITUCIONAL 568/2006-CA de 17/11/2006

ha rechazado un recurso sobre infracciones

a los procedimientos de reforma constitucional

que se ha realizado en el Reglamento de la AC

referidos al carcter originario y al procedimiento de voto. Segn el Tribunal Constitucional el recurso carece de objeto, al no haberse

iniciado propiamente la reforma de la constitucin lo que es un error. Los constituyentes

del MAS al aprobar un reglamento que aplica el

51 % y no los dos tercios que establecen la

LECAC y la CPE para el procedimiento del voto

han establecido una contradiccin jurdica de

puro derecho y esto da lugar a un recurso de

inconstitucionalidad por infracciones a la constitucin. Por eso el Tribunal Constitucional debiera haber fallado y declarar el Reglamento

de la AC inconstitucional.

El Tribunal Constitucional parece estar esperando que los constituyentes cometan un acto

violatorio de los procedimientos constitucionales de reforma para recin tratar el asunto.

Si los constituyentes aplican el reglamento a

la aprobacin del texto constitucional entonces

habrn cometido una infraccin de hecho dando lugar a una demanda de inconstitucionalidad. Entonces el TC tendr que resolver el

asunto no slo de los dos tercios sino anular

los avances de la redaccin de la CPE hasta

el vicio ms antiguo, o sea hasta la aprobacin

del Reglamento de la Asamblea Constituyente.

La Paz, 7 de diciembre - 7 de enero de 2007 Pgina

La descolonizacin en el campo educativo

Crtica del Anteproyecto de la

Ley de Educacin

Jos Lus Saavedra*

A mi maestro,

amigo y hermano,

Simn Yampara Huarachi

El propsito bsico de esta reflexin

es ensayar un anlisis pedaggico del

Ante-proyecto de la Nueva Ley de

Educacin1. La motivacin bsica es

procurar responder a la convocatoria

de enriquecer el documento y tambin

contribuir al debate social del mismo2.

En la elaboracin y preparacin de

este Ante-proyecto no hubo discusin

seria (poltica y pedaggica), no se gener una apropiacin social del mismo

por la ciudadana ni se han recuperado

las propuestas de los congresos departamentales; slo ocurrieron contiendas

domsticas sobre temas secundarios e

intrascendentes, cuyo valor no va ms

all de los beneficios mediticos.

Es necesario entonces aportar al

tratamiento serio y responsable de este

proceso absolutamente importante para el pas, consciente de los riesgos que

implica este ejercicio crtico si tomamos en cuenta el creciente autoritarismo de los burcratas del gobierno,

quienes tienden a anular cualquier accin intelectual medianamente crtica,

con las ya acostumbradas adjetivaciones y acusaciones de neoliberal.

El diseo de polticas pblicas en el

campo de la educacin no puede dejarnos indiferentes (ya lo dijeron los prohombres de la Junta Tuitiva: el silencio

no es slo cmplice sino tambin demasiado parecido a la estupidez), pues

compromete el presente y futuro de

nuestros nios y jvenes y, por tanto,

del pas. De aqu nuestro inters por

proporcionar elementos tericos,

polticos y pedaggicos para una lectura crtica del Ante-proyecto de ley3.

1. De la (e)xposicin de

motivos4

Es visible la insuficiencia terica y

poltica de la crtica al neoliberalismo

(p. 14). La crtica a la Reforma Educativa (RE) es tambin insuficiente, ideolo*

Intelectual qulla post-colonial. Actualmente reside en

La Paz.

conoce el carcter

esencialmente modernizador y modernizante7 del conjunto del aparato escolar y, por tanto,

radicalmente contradictorio con el supuesto

potenciamiento de los

saberes... de las naciones indgenas. Todos

saben que los conocimientos, ciencia e inteligencia de los pueblos y

comunidades indgenas

discurren por cursos

que no tienen nada que

ver con algn tipo de

institucionalidad moderna, occidental y

eurocntrica como la

escuela, el colegio o la

universidad8.

3. Sobre (l)os fines de la educacin

boliviana

En general, se repite

el contenido de las Bases, con ligeras adiciones. Contina sin definicin el trmino descoloLa nueva reforma educativa arriesga ser un fracaso como las que la precedieron.

nizacin y se reitera el

Caricatura a partir de montaje, fuentes:http://educared.org.ar/imaginaria/01/9/practica.htm; http://www.efaro.info/Imagenes/CHISTES/WChmes02/Acudits2005/050724_REFORMA_EDUCATIVA.jpg

sin-sentido de una educacin antiglobalizante

gizada, y carente de cualquier referenNo obstante, y ms all de un ejer- (Art. 2, num. 1). Ms an, aqu aparecia emprica. Se alude al fracaso de cicio estrictamente semntico, es preo- ce una actitud pedagogista en el senla RE (pp. 14-15) atribuido a la margina- cupante el continuo empleo de nocio- tido de atribuir a la educacin la misin

cin de los protagonistas del cambio: nes absolutamente falaces, como la de garantizar un Estado Plurinaciolos maestros. Como bien sabemos, la propuesta de una educacin anti-glo- nal. Vaya responsabilidad! Bastara

actual administracin de gobierno in- balizante (Art. 1, num. 2). Tanto des- con que los nios aprendan a leer y

curre en el mismo desacierto: los maes- de una perspectiva didctica, como escribir correctamente (Linera dixit).

Otra vez surge el trmino intratros urbanos no slo abandonaron el desde un enfoque de la economa polCongreso de Educacin (rechazando tica, esta propuesta es evidentemen- cultural (num. 8). Aqu falta el reconolas imposiciones autoritarias y recla- te un sin-sentido. La globalizacin no cimiento de, al menos, dos sistemas

mando una discusin ms democrtica) es una opcin, es una realidad y, en educativos (con toda la pluralidad que

sino que tambin cuestionan el Ante- consecuencia, lo que corresponde es ello supone): uno, propio de los pueblos

proyecto de ley, habiendo elaborado su el desarrollo de un proceso de inser- y comunidades indgenas y cuyos

(re)cursos se desarrollan de manera

cin crtico y creativo.

propia propuesta educativa5.

Se dice que se (pro)pugna por una absolutamente independiente de cual2. Sobre (l)as bases de la

educacin laica (num. 5), es decir quier institucionalidad moderna, es

educacin boliviana

defender y proteger un proceso educa- decir que no tiene nada que ver con la

En general, hay necesidad de varias tivo independiente de cualquier tipo de escolarizacin de los aprendizajes; dos,

aclaraciones, definiciones y explica- religiosidad. Sin embargo, y de manera la escuela entendida como el dispositiciones, siendo la idea de descolo- inmediata se dice que tambin es es- vo ms eficaz de la modernidad occinizacin la que ms requiere de (al piritual, es decir ntima y precisamente dental (eurocntrica) y cuya misin bmenos) una enunciacin clara de sus relacionada con lo religioso. Estamos, sica y fundamental (ms all de las

(posibles) sentidos y significados. El pues, ante una evidente contradiccin ingenuidades pedagogistas9 de atribuirAnte-proyecto no contiene ningn tipo y, ms propiamente, ante un le el desarrollo de todas las potencialide aproximacin terica o conceptual razonamiento ab absurdo.

dades y capacidades, num. 11) es el

al trmino descolonizacin 6 ni a

y el

La nocin de educacin intra- disciplinamiento de la mente

10

ningn otro, lo que resta eficacia al

,

de

macuerpo

de

los

nios

y

jvenes

cultural (num. 8) es demaggica por

documento y tienden a anular cualquier

nera

que

stos

puedan

ser

funcionales

varias razones. Primera, porque desvalidez terica o poltica del mismo.

al modo de (re)produccin capitalista.

La Paz, 7 de diciembre - 7 de enero de 2007 Pgina

Esta crtica no pretende negar la validez e importancia de la escuela o posicionarse en contra de ella (nada ms

alejado de nuestras tareas educativas),

sino situar, con la mayor precisin terica posible, tanto las caractersticas

fundamentales de los saberes y conocimientos propios de los pueblos y comunidades indgenas (cuya diferencialidad

con la modernidad eurocntrica es por

dems evidente), como la genealoga

(el origen y la constitucin) del principal

aparato ideolgico del Estado moderno:

la escuela!11. Por tanto, nuestro posicionamiento crtico no pretende la anulacin del proceso de escolarizacin,

sino ms bien poner de relieve la necesidad de un desarrollo terico conceptual ms preciso en torno al rol de

la escuela en el contexto de las comunidades indgenas.

Reiteramos entonces que el planteamiento de que uno de los fines de la

educacin boliviana es desarrollar la

intraculturalidad (num. 8) no es ms

que una ilusin. Ya hemos dicho que la

escuela en el contexto de los pueblos

y comunidades indgenas u originarias

no deja de ser una institucin eminentemente disruptiva en el conjunto de

los procesos, ciclos y (trans)cursos de

la vida comunaria andina y amaznica.

En consecuencia, y si bien el asunto

de la escuela es complejo (en s mismo), lo es ms todava en el contexto

de los pueblos indgenas. Obviamente,

no se trata de decir que la escuela sea

intrnsecamente mala o nociva, sino de

explicitar el carcter occidental, moderno y eurocntrico del aparato escolar y, como tal, ajeno a los procesos

educativos propios de las comunidades

indgenas. Entonces, hay que desescolarizar la educacin como propona

Illich12? No, simplemente se trata de

re-situar la funcin de la escuela, que

ha sido diseada para funcionalizar la

revolucin industrial y, en consecuencia, para la enseanza y el aprendizaje

de los cdigos de la modernidad. En

este contexto, el proceso de descolonizacin nos impulsa a re-crear las estrategias polticas y pedaggicas propias

de pueblos y comunidades indgenas.

Por otra parte, y si bien se nombra,

aunque sea una sola vez, el trmino

mujeres (num. 10), es evidente el carcter profundamente androcntrico

de este Ante-proyecto. De hecho, no

hay una visin de las relaciones de gnero, menos de los derechos de las mujeres; tampoco hay referencia alguna

a los desarrollos de la pedagoga emergente (contempornea)13, cuya atencin es cada vez ms diferenciada a

las diversas configuraciones (intersubjetivas) de la masculinidad y la

femeneidad14, expresadas, por ejemplo,

en las nociones de inteligencia emocional, inteligencias mltiples o incluso

pensamiento holstico y cuyas formulaciones ms interesantes estn siendo

manifestadas por la hoy llamada pedagoga de la ternura15.

Igualmente, hay problemas con la disociacin o segmentacin de los campos de educacin cientfica, humanstica, tcnica-tecnolgica, cultural, artstica y deportiva (num. 16). Aqu por

lo menos habra que tener en cuenta

los interesantes desarrollos didcticos

del pensamiento complejo u holstico

(incluso hay quienes hablan de la emergencia de la hiper-complejidad)16, que

contemporneamente ha provocado

una serie de profundas crisis en las tradicionales y decadentes divisiones y separaciones disciplinarias. Ms an, si

tomamos en cuenta que el pensamiento indgena y popular17 no procede

de manera disciplinar sino ms bien a

travs de una serie de procesos de

comprensin de las totalidades y realidades complejas e interactivas.

Por lo dems, hay un privilegio epistemolgico de un conjunto de dispositivos propios de la modernidad (occidental y eurocntrica) como, por ejemplo, la prerrogativa de la investigacin

cientfica (num. 12). No se trata de

desconocer la cientificidad del proceso

educativo, pero el mtodo cientfico (de

carcter moderno) no es el nico camino para producir saberes y conocimientos. De hecho, los pueblos indgenas (re)crean sentidos, saberes y experiencias desde y a partir de matrices

endgenas que no son ni modernas, ni

eurocntricas, sino ms bien propiamente andinas y amaznicas18.

La cientificidad (educacin cientfica, investigacin cientfica) y los

avances de la ciencia son propios

de la modernidad eurocntrica y como

tales no slo eficaces dispositivos del

desarrollo capitalista19 sino tambin generadores de una serie de tradicionales

subalternizaciones de los modos no-occidentales de conocer y de producir

conocimiento. Por tanto, la opcin alternativa no es plantear una ingenua

complementariedad sino ms bien

(pro)pugnar por la radical descolonizacin y, consecuente, re-constitucin

de los saberes y conocimientos (propios) indgenas u originarios.

4. Sobre (l)os objetivos de la

educacin boliviana

Aqu hay una curiosa formulacin

del objetivo central en el sentido que

la educacin debe (c)ontribuir al poder del Estado plurinacional (?) boliviano a travs del potenciamiento de su

seguridad, defensa y desarrollo (Art.

3, num. 3). Por una parte, se reduce

las complejas relaciones de poder a una

anodina nocin de Estado plurinacional. El poder (todo poder, incluso

el simblico) es la condensacin de una

serie de relaciones de fuerza20, ergo

necesariamente comprende una serie

de dispositivos de distintos rdenes (sociales, polticos y culturales).

La cuestin del Estado es, en verdad, preocupante, primero porque el

Ante-proyecto le concede un excesivo

poder, incluso para intervenir en la edu-

cacin de los nios en edad pre-escolar. Si bien, por la generalizada situacin

de pobreza (que afecta a la mayora

de la poblacin boliviana), es explicable

la necesidad de que el Estado asuma

una serie de responsabilidades sociales,

no se puede sino criticar los riesgos de

totalitarismo presentes en el Ante-proyecto. La propia nocin de educacin

nica remite a la decadente y arcaica

percepcin del Estado-tutor (hace mucho tiempo superado por las impetuosas olas de la globalizacin).

Igualmente, conviene preguntarse,

cul es el sentido de los temas de seguridad y defensa en una ley de

educacin? No se trata de decir que

no los haya, pero es difcil entender

cul es la pertinencia de estos temas o

en qu medida conciernen a los procesos educativos (obviamente ms all

de cualquier pulsin autoritaria).

La idea de los internados escolares (num. 8) remite a una muy antigua

prctica tpicamente colonialista, establecida por los curas doctrineros (del

siglo XVII) para la aculturacin de los

hijos de los caciques indgenas21. No

se puede descolonizar la educacin recurriendo a las mismas instituciones

coloniales. Cul es, entonces, la opcin alternativa a los internados?

Simplemente movilizar y reactivar las

mltiples estrategias de reciprocidad

en el contexto de la familia extendida

(incluyendo el espacio urbano).

As, y ms all del carcter heurstico

de esta prctica social, es evidente que

los pueblos y comunidades indgenas

histricamente han desarrollado una

serie de estrategias sociales y culturales que han posibilitado y facilitado no

slo la trashumancia sino tambin el

compartir, a travs del acceso a diversos pisos ecolgicos, un mismo habitat,

incluso entre personas de distinta procedencia u origen. Entonces, por qu

no reactivar las estrategias de reciprocidad inter-familiar para acoger a los

nios en edad escolar y no aislarlos (con

todas las consecuencias psico-afectivas que ello implica) del propio contexto familiar, social y cultural?

Para terminar queremos (re)afirmar

que toda prctica educativa que se

pretenda descolonizadora necesariamente debe desarrollar un intenso

proceso tanto de de-construccin de

las estructuras coloniales del poder/

saber dominante (un campo absolutamente descuidado por el Ante-proyecto

de ley), cuanto de re-constitucin de

los propios sistemas educativos de los

pueblos indgenas u originarios22.

Histricamente no hay (ni puede haber) pueblo o sociedad sin un sistema

educativo propio. Ahora, educacin no

es lo mismo que escuela, aunque en

general lo entendemos como sinnimos

y esto es as porque nuestro pensamiento ha sido tan profundamente

colonizado que no podemos sino asimilar educacin igual escolarizacin. No

obstante, esta ecuacin es falaz.

Si bien la prctica educativa est

siempre presente en toda la historia humana, la forma escuela (de educacin)

es reciente, no va ms all del horizonte de la modernidad occidental. Por eso

decimos y reiteramos que la escuela

es uno de los dispositivos ms importantes de la modernidad y la modernizacin eurocntrica, tan importante que

prcticamente ha logrado monopolizar

(exclusivamente) la funcin educativa

y, en consecuencia, subalternizar toda

forma no-moderna de educacin. Este

proceso explica por qu nos resulta tan

extrao hablar de un sistema educativo indgena.

Cules son entonces las principales

caractersticas de la educacin indgena? Otra vez, la respuesta es compleja.

Intentando barruntar digamos que, en

principio, no est institucionalizada, al

igual que el conjunto de los saberes,

experiencias y la propia religiosidad

indgena (as como no hay escuelas,

tampoco hay templos indgenas). No

obstante, los sabios e intelectuales

indgenas (amawtas, yatiris, etc.) necesariamente vivencian un proceso de

formacin (que no escolarizacin) inserto en un horizonte pedaggico

propio24, cuya matriz poltica y epistemolgica emerge desde los propios

ciclos y ritmos de la vida indgena, tales

como la espaciacin dual de la pacha,

la ritualidad inherente a ella, la concepcin cclica del devenir histrico temporal, la continua sociedad-naturaleza (de carcter eco-bitico), etc.

Por todo ello, una verdadera poltica

de descolonizacin no puede fundarse

simplemente en una institucin propia

de la modernidad (como la escuela)

sino tambin propender a la re-constitucin de los saberes y conocimientos

milenariamente (re)producidos en y

por los pueblos y comunidades

indgenas.

Prxima entrega: crtica

Organizacin curricular.

de

la

1

Ante-proyecto de la Nueva Ley de la Educacin Boliviana Avelino Siani y Elizardo

Prez, Ministerio de Educacin y Culturas,

septiembre de 2006.

2

Agradezco los valiosos comentarios de Alvaro

Cano, Amalia Rodrguez y Heidi Urday.

3

Privilegiamos el anlisis crtico pedaggico

porque consideramos que el horizonte terico

poltico del Ante-proyecto y las consecuentes

determinaciones filosficas y epistemolgicas,

son las que posibilitan (o no) las construcciones

curriculares y la propia gestin de aula.

4

Aqu se intenta mostrar una visin global del

Ante-proyecto y en este marco se procura poner

de relieve slo las cuestiones ms importantes y

sustantivas del Ante-proyecto.

5

Cfr. CTEUB, La escuela para rescatar la

patria, Sucre, 2006.

6

En la Introduccin (p. 12) se intenta definir el trmino descolonizacin, pero se lo

hace en trminos descriptivos (fronteras tnicas e igualdad de oportunidades), acotados

al campo de las sociedades indgenas y sin

ninguna connotacin pedaggica.

7

Modernidad es bsicamente una forma peculiar de organizacin social que naci con la conquista de Amrica y se cristaliz inicialmente en

el norte de Europa occidental en el siglo XVIII.

En lo social se caracteriza por la existencia de

instituciones como el estado-nacin y la burocratizacin de la vida cotidiana basada en el saber

especializado; en lo cultural se singulariza por

orientaciones como la creencia en el progreso

Contina en la pgina 11

La Paz, 7 de diciembre - 7 de enero de 2007 Pgina

Coca no es cocana, pero...

Hay alternativa agrcola a la coca?

Pedro Hinojosa Prez*

La defensa cultural

y econmica de la

coca no debe

soslayar la

preocupacin por el

medio ambiente y la

diversificacin

agrcola

La implantacin de cultivos excedentarios e ilcitos de hoja de coca ha

generado en Bolivia impactos negativos

en el equilibrio ecolgico preexistente.

La mayora de los cultivos excedentarios se los realiz en las reas de colonizacin del Trpico de Cochabamba, en tierras frgiles y de difcil acceso.

Tambin se han detectado cultivos ilcitos de coca y pozas de maceracin

para la produccin de cocana en las

reas de reserva forestal de los Parques Nacionales del trpico de Cochabamba, por lo que su biodiversidad se

encuenta en serio peligro.

En el circuito cocacocana, la lgica

de produccin se encuentra orientada

a la maximizacin de beneficios en el

menor tiempo posible, generando practicas agrcolas depredadoras, expresadas en la tala indiscriminada de bosques tropicales y subtropicales, en la

quema de la cubierta vegetal con el

perjuicio ecolgico que acarrea, en la

destruccin del paisaje y de nichos ecolgicos, en la erosin y empobrecimiento de suelos agrarios, en la destruccin

de la fauna y flora. Adase a ello la

contaminacin del subsuelo y los ros

por el uso indiscriminado de agentes

qumicos y por la accin nociva de los

precursores, con el consiguiente impacto negativo en el medio ambiente.

De acuerdo a informes de la Oficina

contra la droga y el delito dependiente

de Naciones Unidas (juio 2005) se establece que si bien no se lleg todava

*

Pedro Hinojosa es economista. El presente artculo es

un extracto del libro: Ingreso y Produccin en el Trpico de Cochabamba.

La pendularidad agrcola en la hoja de coca: Cuando la produccin de la hoja es

baja, los precios son altos y viceversa. Actualmente los precios altos incitarn a una

Fuente: UNODC BOL/F57

mayor produccin de coca.

a niveles histricos de los aos 90 existe una tendencia creciente de cultivos

de hoja de coca, incrementndose en

un 17%. Asimismo expresan su preocupacin por el aumento de la superficie de produccin de la hoja de coca

Es necesaria una accin efectiva

para detener esta tendencia y el posible retorno de la industria cocacocana

en Bolivia. Esta necesidad se hace an

ms urgente en la medida en que el

valor del mercado ilegal se incrementa.

En 2004, ste lleg a us$ 240 millones,

representando el 3% del PIB, y ms del

17% del valor del sector agrcola.

Dentro del contexto de los actuales desafos sociales, econmicos y polticos

que enfrenta Bolivia, esta es una tendencia que llama la atencin.

Este crecimiento del cultivo de la hoja

de coca proviene del convenio que se

estableci entre productores y el gobierno de Carlos Mesa para la plantacin de un cato de coca (1.600 m2)

mientras dure el estudio para determinar la demanda licita de la hoja de

coca que a la fecha no se sabe nada.

Aparentemente fue un pretexto para

la distensin de relaciones tirantes ese

momento, es decir, fue una forma hbil

de eludir responsabilidades de gestin.

La preocupacin actual es todava

ms grande cuando se detecta va imgenes satelitales la expansin de cultivos de coca dentro los parques nacionales de Isiboro Scure y Carrasco y

que la misma representa el 40% de todo

el cultivo de coca en el trpico.

El cuadro publicado nos refleja y

confirma la existencia de movimientos

cclicos de incrementos/decrementos

del precio de la hoja de coca y la pro-

duccin de la misma. Se puede observar una tendencia creciente del precio,

aspecto que de manera determinante

aumentar la superficie cultivada de

la hoja de coca.

Se retorna al cultivo de la coca en

momentos en que termina el proyecto

CONCADE y asume un nuevo gobierno

que tiene origen cocalero y manifiesta

que elevar de 12.000 a 15.000 las hectreas de coca tradicional y legal en

Bolivia, adems de regularizar las 3.200

hectreas que actualmente se producen y comercializan desde el Chapare

bajo la modalidad del cato de coca.

En investigaciones realizadas se

pudo detectar la existencia de tres

niveles de ingreso y produccin entre

los agricultores de productos lcitos del

trpico de Cochabamba y son: Niveles

de subsistencia, Niveles intermedios y

Emprendimientos comerciales.

Este cambio en la coyuntura poltica

tendr incidencia en dos de los tres niveles, es decir, el nico estrato econmico que continuara con la produccin

de productos ser sin lugar a dudas el

de los emprendimientos comerciales y

los otros dos seguramente estarn entre

los que producen coca y productos de

origen agropecuario. En otras palabras,

aparece que estarn condenados a

realizar produccin pendular de un

estado de produccin a otro, lo que significa que de acuerdo a la coyuntura y

no al mercado, estarn en condiciones

de cultivar coca o pia por ejemplo.

La actual poltica del gobierno corre

el riesgo de empujar peligrosamente a

muchos agricultores a la pendularidad

denominada: de da bananero y de

noche cocalero.

Este riesgo se halla respaldado en el

hecho de que cultivos inferiores a cinco

hectreas comienzan a realizar siembras asociadas: maz con coca, arroz

con coca, yuca con coca... Con seguridad estos tipos de cultivos no son detectados por ningn satlite sino slo

de forma visual y a pocos metros. Asmismo se puede percatar la existencia

de coca en medio de malezas

(chume).

Esta ltima situacin tiene su origen

como se dijo anteriormente a partir del

convenio del cato de coca. Convenio

que seguramente ser recordado como

origen de nuevos conflictos en el trpico de Cochabamba. Este convenio

motiva asimismo la re conformacin de

antiguos y nuevos sindicatos donde

cada familia aparentemente quiere

cultivar un cato de coca.

Evaluaciones realizadas durante el

ao 2004 (Fuente: UNODC. BOL/F57)

han podido detectar que en la produccin de la hoja de coca por municipios

Villa Tunari tiene el rea que contiene

la mayor cantidad de coca. Cabe aclarar adems, que en este municipio estn

comprendidos parte de parque Isiboro

Secure que sufri fuertes deforestaciones para cultivar coca.

Toda esta coyuntura hace que la mayora de los productores agrcolas

tambin se antojen por un cato de coca,

por las ventajas y ganancias que la

misma origina. Esto quiere decir que

durante los prximos aos, el cultivo

principal tender a ser la hoja de coca

y que todos los esfuerzos por lograr

una real diversificacin de la produccin fundamentalmente agrcola en

esta regin quedara atrs.

Es importante no perder el punto de

vista de que la intensa actividad agrcola generada en el trpico de Cochabamba deriv en un cambio de la percepcin acerca de la manera de encarar la actividad de desarrollo rural, es

decir, orient muchos de los esfuerzos

hacia la aplicacin de criterios empresariales y de eficiencia econmica.

Entonces la sostenibilidad de polticas

agropecuarias en el tiempo se constituye en una visin integradora del

concepto de desarrollo rural y es este

punto el que no debe perderse.

Esperamos estar equivocados sobre

el pensamiento que existe en el trpico:

Plantamos coca o plantamos arroz?

O es mas conveniente plantar ambas

cosas?

La Paz, 7 de diciembre - 7 de enero de 2007 Pgina

Resultados del congreso del 14 de noviembre:

Resurgimiento del Movimiento

Pachakuti

Redaccin Pukara

Antecedentes

El advenimiento de Evo Morales a

la presidencia de Bolivia marca la culminacin de un perodo importante en

la historia de Bolivia.

Este perodo empieza con la revolucin de 1952, cuando se trata de conformar un Estado nacional que logre

hacer viable el proyecto boliviano. Las

caractersticas de ese momento histrico sern la hegemona de los llamados partidos nacionalistas, tanto en sus

versiones de derecha como de izquierda. En lo cultural se tratar de absorber a la poblacin indgena, hacindola

desaparcer bajo un supuesto mestizaje. En lo econmico se tratar de que

el Estado controle las principales fuentes de riqueza, que son las extractivas

de minas y petrleo.

Este proyecto nacionalista fracasar estrepitosamente. El intento de hacer desaparecer a las naciones originarias culminar con la desaparicin del

instrumento creado para ese efecto, el

sindicalismo campesino, o por lo menos con su metamorfosis radical como

expresin de las naciones originarias.

Surgirn organizaciones nuevas como

la Central Indgena del Oriente Boliviano, CIDOB y la Organizacin de

Ayllus y Markas del Qullasuyu,

CONAMAQ, entre otras. Estas organizaciones enfocan la lucha de los indgenas del campo no bajo el molde clasista en el que se los quiso encerrar,

sino bajo parmetos que toman en

cuenta las reivindicaciones de tierra

con territorio, es decir de identidad nacional.

A nivel econmico el modelo de control estatal fue lentamente degenerando en la sumisin a los dictados de los

modelos neoliberales. Polticamente los

ideales y energa de este perido fueron agotndose hasta concluir con la

administracin decadente y lastimera

del ex presidente Carlos D. Mesa.

El elemento ms interesante de este

perodo es el nacimiento de oganizacio-

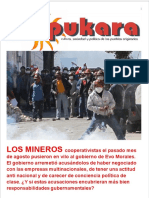

Durante el Congreso de refundacin que tuvo lugar el 14 de noviembre en el cine Mxico de la ciudad de La Paz, los delegados

venidos de los diferentes departamentos y provincias saludan a Felipe Quispe y los miembros de la direccin nacional. Foto Pukara

nes polticas indias. En la dcada de

los 70 y 80 del siglo XX se van conformando las primeras organizaciones

polticas aymaras y quechuas, alentadas por las reflexiones del pensador

Fausto Reinaga. El Movimento Indio

Tupak Katari, MITKA, primero, y el

Movimiento Indgena Pachakuti, MIP,

luego, sern los mejores exponentes de

este proceso.

Ser sin embargo el MIP la organizacin que mejor representar esta tendencia. Hasta antes de su incursin en

el terreno poltico, las organizaciones

indianistas y kataristas no lograron un

entroncamiento a nivel de masas ni

gravitaron con notable resultado en el

panorama poltico nacional.

El MIP y el cerco de La Paz

del ao 2000

El MIP bajo la conduccin de su jefe

nacional, Felipe Quispe, el Mallku, y

con el soporte operativo de la Confederacin Sindical nica de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CSUTCB,

dirigir en los aos 2000 y 2001, uno

de los episodios contemporneos ms

importantes de la insubordinacin anticolonial andina. Se trata del levantamiento indgena que culmin con un

nuevo cerco a la ciudad de La Paz,

equiparable por su magnitud con el protagonizado por Tupak Katari en 1781.

Este hecho poltico militar se expres tambin en la autogestin de regiones enteras, en la eviccin de las autoridades civiles, militares y policiales de

varios poblados altiplnicos y en la instauracin de un cuartel general andino

en el cerro de Qalachaka, en la regin

de Achacachi.

Este levantamiento no concluy en

la toma del poder poltico o en la instauracin de zonas de gestin liberada, por

la ausencia de coodinacin entre esta

rebelin india con los otros factores de

poder transformador existentes en esa

poca en la sociedad boliviana.

En efecto, simultneamente la ciudad de Cochabamba era escenario de

un levantamiento popular conocido

como la guerra del agua. Las orga-

nizaciones barriales, sindicatos, organizaciones cvicas y pueblo en general

se levantaron contra la corrupcin a

nivel de administracin estatal que se

expresaba en negociados con empresas internacionales destinadas al suministro de agua potable en esa ciudad.

De la misma manera en la cidad de La

Paz y particularmente en la vecina ciudad de El Alto incubaban tensiones que

se expresaran dramticamente el ao

2003.

La tarea inconclusa

El gobierno de entonces no pudo ni

supo eliminar las causas de estos malestares. La visin hacia el indgena era

condescendiente, de una falsa superioridad. Cuando el entonces ministro y

actual senador de PODEMOS Wlter

Guiteras se refera a la prensa sobre

las negociaciones que llevaba adelante con la CSUTCB a la cabeza de Felipe

Quispe, al referirse a los temores campesinos de que el gobierno los engae

en las negociaciones, deca con sorna

e imitando el modo de hablar indio

La Paz, 7 de diciembre - 7 de enero de 2007 Pgina

divulgado por Hollywood: hombre

blanco no mentir. Para estos qaras

la rebelin india era slo una bravuconada; los derechos indgenas una exigencia infantil que se poda calmar con

bagatelas y la demanda de poder poltico para el indio una ilusin descabellada de pobres e ignorantes.

De igual manera el poder poltico continu con la aplicacin de su poltica

neoliberal, desoyendo las advertencias

de la Guerra del Agua de Cochabamba. De esta manera se fueron agudizando las contradicciones, las cuales

hicieron explosin el ao 2003, con la

salida del gobierno del entonces presidente Gonzalo Snchez de Lozada, el

ascenso al poder del mejor historiador

y peor presidente que tuvo Bolivia,

Carlos Mesa, y el posterior triunfo

electoral del Movimiento al Socialismo,

MAS, y el acceso a la presidencia de

Evo Morales.

El triunfo del MAS

De los aos 2000 al 2003, la vida poltica nacional estuvo pendiente de Felipe Quispe y del MIP. Paulatinamente

la falta de coordinacin y entronque con

las otras realidades que vive el pas hizo

que este proyecto poltico se opacara.

Evo Morales y el MAS fueron quienes

supieron aprovechar eventos en los

cuales no participaron: los acontecimentos del 2000 y 2001, e incluso del

2003. Las exigencias de cambio social

y de reivindicacin cultural y nacional

indgenas se volcaron hacia estos nuevos actores. Y el MAS triunfo all donde el MIP fracas. Gan las elecciones

de 2005 y Evo Morales fue el primer

indgena presidente constitucional en la

historia de Bolivia.

Hubiese sido posible que esta nueva

realidad enterrara definitivamente a

Felipe Quispe y al MIP, sin embargo no

fue as, sino que ms bien se da un proceso de reconstitucin poltica. Para

ello concurren principalmete dos factores.

El primero corresponde a la modificacin radical del panorama poltico a

partir del ascenso de Evo Morales a la

presidencia de Bolivia. Evo Morales de

manera paulatina asume una identidad

y enarbola unas banderas a las que, al

parecer, no daba mucha importancia al

principio: la descolonizacin y la liberacin nacional de las poblaciones indgenas de Bolivia. Sin embargo al hacerlo canaliza la tensin contenida por

siglos de opresin de estas naciones.

El aymara, el quechua, el guarani sienten que de ahora en adelante todo tiene que ser distinto y que los partidos

que representaban a la nacin colonizadora no tienen que volver nunca ms.

Por ello quienes encuentran a Evo Morales aun tibio en cuanto a su identificacin con los objetivos indgenas sienten que si debe haber alternancia esta

vez debe ser entre indgenas, de ah el

apoyo creciente que comienza a recibir Felipe Quispe en su proyecto poltico de reconstitucin poltica.

El otro factor que se convierte en

apoyo para el proyecto Pachakuti proviene de quienes esperaban de Evo Morales acciones ms claras y decididas

de transformacin social. Muchos no

entienden cmo teniendo el apoyo mayoritario de la poblacin, contando con

mayora en el Parlamento, con un gabinete por primera vez en muchos

aos de una sola corriente poltica y

con un apoyo internacional decidido y

atento, no solo de gobiernos como Cuba

y Venezuela, sino tambin de la social

democracia internacional, el actual gobierno pueda ser tan indeciso y vacilante.

Para estos sectores las reformas llevadas adelante por el MAS y las que

estn todava en carpeta, parecen a medias aguas y pueden provocar en el

futuro inmediato el retorno triunfante

de las fuerzas polticas que fueron expulsadas del poder. El hecho de que

Felipe Quispe haya sido un lider combativo, que estuvo en primera lnea en

momentos de enfrentamiento frontal y

que posee reconocida capacidad de

liderazgo de multitudes, hace que se

piense en l como la encarnacin de la

fuerza que puede radicalizar este proceso y sacarlo del impase en el que

muchos temen est entrampado.

Con estos antecedentes se efectu

el 14 de noviembre el congreso de refundacin del Movimiento Indgena

Pachakuti. Fue un congreso que concluy con lineamientos innovadores que

pueden proyectar a esta organizacin

a niveles espectables en cuanto a

protagonismo poltico.

La naturaleza de la

reconstitucin

Es importante recalcar que tuvo lugar un proceso de autocrtica importante. Se identificaron problemas que

explicaron el alertagamiento de esta

organizacin, luego de su brillante aunque breve protagnismo poltico. Entre

estos factores se pueden citar los que

corresponden al encierro de la poltica indgena en s misma.

La resistencia anticolonial y la dureza de los mecanismos de represin,

aculturacin forzada, discriminacin y

explotacin por parte de los colonizadores antiguos y actuales, hizo que el

movimiento indgena desconfiara de los

otros componentes de la actual sociedad boliviana. No supo distinguir amigos ni aliados, sean estos ocasionales

o no. Se desarroll una crtica global a

la sociedad boliviana que concluy en

la elaboracin de propuestas reducidas

al extremo a la poblacin indgena, lo

que llev a callejones sin salidas y a la

inviabilidad poltica. Esta situacin se

complement con un marco terico que

sobrevalor al extremo la identidad y

particularidades indgenas, aslandolo

de los elementos que se comparten con

cualquier otro grupo social o cultural y

creando as una visin a veces fantasista e inmovilizadora, pero exaltante,

de la identidad indgena.

Ahora Movimiento

Pachakuti en el nuevo tiempo

La respuesta dada en este congreso

es la constitucin de un organismo poltico indgena abierto a todos los que

estn dispuesto a luchar en pos de un

objetivo comn: la descolonizacin, la

liberacin social y nacional de todos los

pueblos que habitan en este territorio.

En este proceso el indgena se propone como gua y hegemona poltica, no

solo por la importancia de la cantidad

numrica que tiene dentro de la poblacin de este pas, o por la legitimidad

de ser pueblo colonizado, sino porque

se siente la poblacin que puede representar y repercutir con mayor intensidad y claridad los objetivos de

construccin de un nuevo orden social,

orden nuevo que deber estar basado

en principios sociales y culturales originarios que se ponen al servicio de todos los habitantes que quieran luchar

por un ideal de bien comn.

As la cultura es una fuente de potencia transformadora y no un refugio

para consolar la identidad en riesgo.

Esa potencia deber nutrirse con todo

aporte nuevo para cumplir, justamente, su funcin revolucionaria.

Esta nueva actitud est simbolizada

por el nombre que se adopt para este

renacimiento: Movimiento Pachakuti.

Se elimina as de su sigla el trmino

indgena pues en significado era reiterativo con el mensaje que trasmite el

concepto pachakuti, dando lugar a

desviaciones que eran interpretadas

por algunos como racismo o culturalismo.

El Manifiesto firmado al finalizar este

congreso prefigura los lineamientos

tcticos que en este perodo este movimiento poltico est encargado de

desarrollar. Se seala la insureccin del

ao 2000 como el inicio del proceso de

autodeterminacin (Pachakuti) del cual

el actual gobierno es una de sus consecuencias. Se alerta sobre el hecho

de que la descolonizacin slo puede

culminar si se es radical con los procesos de transformacin. En lo econmico eso significa deshacer los cimientos de los poderes feudales, oligarcas

y neoliberales que aun perduran en

Bolivia.

Las principales conclusiones

En este sentido el documento recuerda que las consignas del levantamiento de octubre del 2003, que logr botar

del poder al gobierno del MNR, fueron:

NO a la exportacin de gas, ni por

Chile ni por el Per! De ah que la actual poltica del MAS respecto al gas

sea duramente criticada, pues el gas

que ahora se exporta a la Argentina

es, en los hechos, gas que se enva a

Chile. Por otro lado despierta suceptibilidad las aproximaciones entre el

gobierno de Evo Morales y el gobierno

Chileno, que pueden concluir en la claudicacin de los imperativos de Octubre del 2003. La poltica del Movimiento

Pachakuti en este sentido es: No a la

exportacin del gas, s a su industrializacin.

El objetivo poltico es Hacia un gobierno propio con soberana sobre nuestros recursos.

Sobre la espiritualidad andina, sta

tiene que ser una espiritualidad de combate, no de evasin ni de folclorizacin.

una espiritualidad ligada a la vida social y a la lucha por la transformacin:

Nuestro movimiento se ensancha de

espiritualidad con ajayu, con un brazo

poltico militar, ideolgico y movimento

social.

Una caracterstica anterior de los movimientos indianistas y kataristas fue

la excesiva atomizacin, impulsada frecuentemente por grupos polticos contrarios. El Movimiento Pachakuti declara una amnista para todos los militantes que se alejaron o tuvieron discrepancias por diversas causas.

Es necesaria una nueva tica en la

poltica, por ello se propone Superar

la cultura colonialista de aprovechamiento del cargo pblico, como sucede con la corrupcin y nepotismo que

sacude actualmente al MAS.

Tierra y territorio para los pueblos

originarios, ninguna concesin a los terratenientes: la Pachamama no se vende.

Cmo construir una nueva sociedad

sino somos verdaderos dueos de nuestras riquezas?: La diversificacin del

gas con otros sectores de la economa,

como la minera, las termoelctricas y

la petroqumica no se asoma en este

negocio del gobierno con las transnacionales.

Para (el departamento de) La Paz,

como es de prioridad nacional y departamental, viabilizar en el corto plazo el

complejo agroindustrial de San Buenaventura, con expropiacin de las tierras que no cumplan funcin econmica y social de la provincia Iturralde.

Construccin de un ducto (de) mayor dimetro para la exportacin del

gas para la regin occidental, especialmente para la ciudad de El Alto y la

pequea industria all existente. Cobertura del 100% de gas domiciliario, para

el rea rural y urbana, cambio de la

matriz energtica ya mismo!

Denunciamos la inoperancia de los

levantamanos del Parlamento y la

Asamblea Constituyente, que slo gastan nuestros recursos a grandes cantidades con asesores, asistentes y burocracia.

La Paz, 7 de diciembre - 7 de enero de 2007 Pgina

Entrevista a Flix Willca Fernndez

Tanteos e indefiniciones en Foros

Internacionales

Jacha Uru*

En el exterior se

explota el carcter

indgena de nuestro

Presidente, pero no

se deja bien

parado el valor del

proceso que

encabeza

Esta entrevista se la hizo al hermano

Flix Willca Fernndez, asesor en asuntos Indgenas del Canciller de Bolivia

David Choquehuanca, en oportunidad

del Foro Internacional de Globalizacin,

realizado en New York, EE.UU, el 18 de

Noviembre del 2006, en el auditorio The

Coopper Center.

Jacha Uru: Hermano, qu actividad

desarrolla en Bolivia?

Flix Willca: Primeramente quiero

saludar a todos mis cotorrneos, que

estn ac en EEUU de mi parte y de nuestro presidente, el compaero Evo Morales Ayma, presidente indgena aymara

en Bolivia. Soy Flix Willca Fernndez,

asesor en el rea indgena del ministro

de Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia, hermano David Choquehuanca.

J U: Quisiramos que sta sea una

charla de hermandad, de corazn a corazn, con la sinceridad que caracteriza

a los indgenas. En el Foro usted mencionaba que en Bolivia nosotros, los

pobres, los feos, los indgenas, tenemos

el gobierno, estamos realmente en el poder. Cul es la representacin de

indgenas en el gobierno, cuntos indgenas tenemos como ministros?

FW: Ehhh humm Dentro del gobierno tenemos dos ministros indgenas:

el de Relaciones Exteriores y Culto, el

hermano David Choquehuanca, y el

Ministro de Educacin, el hermano Flix

Patzi. Slo dos ministros y algunos viceministros que no tienen tanta capaci* Jacha Uru Indigenous Organization es una

agrupacin de bolivianos de origen indgena

residentes actualmente en los Estados Unidos.

info@jachauru.org

Durante el Foro Internacional de Globalizacin, a la derecha el representante del gobierno de Bolivia Flix Willca Fernndez, a su lado Mnica

Surez y Elmer Herrera de Jacha Uru Indigenous Organization.

Foto: Jacha Uru

dad de decisin, como los ministros y

el Presidente, que es el companero Evo.

(En el exterior se difunde la imagen

de un gobierno indgena en Bolivia. Se

puede calificar de indgena un gobierno

en el que, adems del Presidente, slo

existen dos ministros indgenas y el resto

del aparato estatal corresponde a

miembros de la nacin colonizadora?)

JU: Esta situacin conversamos tambin aqu con el hermano Choquehuanca, quin deca que en Bolivia los indgenas todava no tenemos el poder, a raz

de un comentario que hizo el Viceministro Mauricio Dorfler, en Washington DC: Ustedes los indgenas deberan estar felices porque ya tienen un

presidente indgena y se les est extendiendo sus derechos, como si nosotros, los indgenas, estuviramos limosneando nuestros derechos. Considera

usted esta reflexin como un llamado

para que accedamos al poder con una

mayora de ministros indgenas y no

solamente dos, como ahora?

FW: Deca hace rato que nosotros los

indgenas, los feos, debemos gobernarnos. Pero tambin deca que debemos

patinar y sabemos que el gobernar es

un arte. Es la primera vez que nosotros

nos metemos al gobierno y poco a poco,

patinando, vamos a tomar el gobierno.

El objetivo es ese, para pasar el ro hay

que sacarse los zapatos, porque si no

sabemos podemos hundir al pas. Poco

a poco vamos a llegar a gobernar el pas.

(Cmo dar valor a un gobierno si

nos autodefinidos como pobres feos?

La poca autoestima llega al extremo de

confesar que, efectivamente, el actual

gobierno est patinando.)

JU: Nosotros y la opinin internacional estamos muy atentos con lo que

sucede en Bolivia. Las noticias de

octubre 2006 sobre la masacre en Huanuni, afecta la imagen de los indgenas.

Cmo es posible que a diez meses de

gobierno del MAS, supuestamente indgena y democrtico, se llega a 19 indgenas muertos?

FW: Es cierto,.uhj, uhjm..... que

hay 19 muertos pero..son dirigidos,

ehhh, la derecha no se queda con las

manos cruzadas, necesariamente se ha

infiltrado para hacer quedar mal al gobierno, pero a medida que nosotros vayamos elaborando leyes en favor del

pueblo la desestabilizacin va ser controlada. Es cierto que en Huanuni a habido muertos, dinamitazos, descontento

de la gente, pero eso ha sucedido y tena

que suceder porque por debajo hay

mucha plata para desestabilizar, hay

dirigentes que se prestan a ello, aunque

no debera ser as pues no hay otra salida

que sostener al compaero Evo Morales.

JU: Hablemos de la nacionalizacin de

los hidrocarburos. Yo qued impactado

por las imgenes que se mostraron el

da de la nacionalizacin de hidrocarburos: el desplazamiento de tanques de

guerra, tropas militares, toma de los

pozos petroleros y de las oficinas de las

transnacionales. Pero al final las cosas

siguen igual, las mismas empresas estn

La Paz, 7 de diciembre - 7 de enero de 2007 Pgina

renovando contratos, tal vez con

mejores beneficios. De qu tipo de

nacionalizacin estamos hablando?

FW: La inversin privada no se ha

afectado, ni se afectar. Se nacionaliza

todos los recursos que estn bajo tierra,

las instalaciones en las que ellos han

invertido se respeta. En la anterior ley

de hidrocarburos, ellos pagaban al

Estado el 18 % y se agarraban el 82 %.

Ahora se ha invertido para ellos el 18%

y para nosotros el 82%, en todos los

pozos, esa es la nueva Ley.

JU: En su discurso hoy deca que

nosotros ya nos hemos cansado de estirar la mano a los organismos mundiales

de financiamiento. Si tenemos materia

prima, por qu seguimos siendo exportadores y no industrializadores? Por

qu tenemos que ser consumidores de

productos industrializados con nuestra

propia materia prima?

FW: El Tesoro General de la Nacin

no tiene fondos, nos han saqueado todo,

no tiene dinero para hacer un proceso

de industrializacin. Primeramente tenemos que capitalizarnos a partir del 82%

de impuestos y luego empezar el proceso de industrializacin. Mientras no

tengamos dinero vamos a seguir estirando la mano al Banco Mundial o al

Fondo Monetario Internacional. El objetivo es capitalizarnos con la venta de

nuestros recursos naturales y luego pensar en la industrializacin, es un proyecto

a largo plazo, no inmediato.

JU: Hablemos de poltica social.

Cuando los indicadores muestran que

la popularidad de Evo Morales est

decreciendo, el gobierno dicta decretos

que momentneamente contentan al

pueblo, como la Nacionalizacin de Hidrocarburos y este ltimo bono Juancito

Pinto

FW: Necesariamente, ellos, los de la

oposicin no van a aplaudir estas

medidas, no van a decir huy, que bien!

Siempre van a decir que eso no va a

funcionar.

(Es mal signo que a toda opinin

crtica el gobierno, ste la interprete

como oposicin de la derecha.)

JU: Quiero transmitirle un criterio de

nuestra gente en Washington. En vez de

dar 200 Bs a cada nio (ms de 838 mil

nios, 21 millones de dlares). Por qu

no instalar con ese dinero una fbrica

de material escolar para nuestros nios?

FW: Gracias por transmitirme ese criterio. Pero estos 200 Bs que se da por

alumno ao, ha dado una gran satisfaccin y no solamente para elevar la

popularidad de Evo, sino para que cada

padre de familia este fin de ao, Navidades, compre por lo menos un juguete

para sus hijos. Al ao prximo se har

en dos pagos, primero al empezar el ao

escolar 100 Bs, que cubre todos los

gastos de material escolar y el otro pago

al terminar, y si el alumno no pasa de

curso no se le pagar, esto estimula a

que el alumno vaya pasando de curso.

JU: Hermano Flix, Bolivia estructuralmente no necesita remiendos. Pero

slo remiendos han hecho los diferentes

gobiernos de derecha y de izquierda.

Esta actitud el actual gobierno, que se

dice revolucionario y sobre todo ind-

gena, parece tambin aplicarla, confirmando que no se ha cambiado nada.

FW No es una prctica de los gobiernos tradicionales o anteriores, es una

prctica del ayllu, hay dos tipos de

produccin en el ayllu, una produccin

individual y otra de excedente, los que

se distribuye entre la gente necesitada,

ya sea por caso de desastres naturales

o viudez. Son prcticas que se estn

recuperando, pero se puede interpretar

de otra forma, ellos siempre han utilizado nuestra economa para que nosotros

estemos detrs de ellos, pero ahora

nosotros estamos haciendo prcticas de

nuestros ancestros, los excedentes se

deben distribuir a los ms necesitados.

Por eso es que en Bolivia los colegios

privados no estn recibiendo estos

dineros, solo es para los colegio fiscales

este bono Juancito Pinto.

(Parece ser cierto lo que alguien denunciaba: que bajo excusa de aplicar

una supuesta especificidad cultural

indgena se quiere excusar la aplicacin

de medidas econmicas, por dems

tradicionales y conservadoras)

JU: Qu otros prximos proyectos

sociales nos puede mencionar?

FW Estamos en eso, a medida que

tengamos platita en el Tesoro General

de Nacin de la venta de nuestros recursos naturales. El da 14 de noviembre

en la poblacin de Batallas Peas,

recordamos los 225 aos del descuartizamiento de nuestro lder Tupaj Katari,

hemos regalado a dos tractores por municipio, y gracias a la cooperacin, me

parece del gobierno de China, se

entregarn a dos ambulancias por cada

municipio. Estos son los trabajos en

cuestin de salud y agricultura.

JU De dnde proviene los fondos

para la compra de los tractores?

FW: No puedo decirle de donde viene,

yo creo que debe ser de la gira que ha

hecho por Europa despus de ser elegido como presidente, que ha conseguido platita para los tractores y estos,

pero las ambulancias vienen del gobierno

de China y son 900 ambulancias que

llegarn y ser por primera vez en la

historia republicana que tendrn a dos

ambulancia por municipio. Esto es para

resolver el problema de la salud de los

hermanos del campo.

(Los tractores que se entregaron, no

sern aquellos que Felipe Quispe consigui con el bloqueo campesino de los

aos 2000 y 2001?)

JU: La opinin publica, nacional e

internacional dice que Bolivia estara

cambiando de dependencia, lo que se

ve en los acuerdos militares. Ahora se

habla de que Venezuela cooperar

militarmente a Bolivia.

FW: Solos no podemos estar, necesariamente alguien tiene que apoyarnos.

Si estamos solos es difcil. Tenemos que

tener alguna ligazn con alguien y esa

ligazn tiene que darte un apoyo moral

y tambin un apoyo material y eso es lo

que se ha hecho. Antes criticbamos que

apenas se sala elegido presidente venamos aqu, a EE.UU, a buscar apoyo

y ver temas de polticas econmicas.

Apenas elegido Evo Morales, viaja por

toda Europa y algunos gobiernos han

dicho nosotros te vamos a cooperar,

tambin ha viajado a Venezuela y Cuba.

JU: Somos concientes del resurgimiento de la izquierda en Latino Amrica: Brasil, Venezuela, Nicaragua..., pero

la historia, nos muestra que ni la izquierda ni la derecha han sido buenas para

nuestro pas. Para los indgenas nuestro

Cndor no vuela con una sola ala, vuela

con las dos. Hoy supuestamente tenemos un gobierno indgena, que est bien

agarrado de la izquierda. Evo Morales

reivindica a Tupak Katari, pero al mismo

tiempo reivindica a Simn Bolvar, son

dos posiciones muy opuestas. Cmo

se pueden fusionar estas dos posiciones?, cmo armonizar entre invadidos e invasores?

FW: Es como toda persona; por ejemplo yo de nio no poda desligarme fcilmente de mi madre o de mi padre, se

tiene que madurar. Hace rato deca que

estamos a diez meses de gobierno, en

diez meses no puedes romper totalmente

el cordn umbilical, ah estamos.

JU: Cuando usted dice que no podemos romper el cordn umbilical, confirmamos que el gobierno del MAS es

dependiente de la ideologa de otros?

Literalmente se interpretara que lo estn

pariendo. El MAS es un gobierno sin

visin propia? Los indgenas no tenemos nuestra propia identidad o no somos

capaces de plantear nuestra alternativa

poltica propia y legtima?

FW Ehhhh quiero explicarte lo siguiente. No es que hemos nacido de ellos

directamente, apenas nos estamos levantando y necesitamos a alguien de

quin sostenernos, por eso es la relacin

del gobierno con Chvez y el gobierno

de Cuba. Pero nuestro proyecto est basado en el modelo andino, va a haber

un momento que nosotros seamos tan

capaces de hacer nosotros mismo, y lo

vamos a hacer, pero mientras estemos

creciendo, desarrollando, es necesario

que alguien nos apoye y tenemos que

apoyarnos en alguien. Por eso te deca

que un nio cuando empieza a caminar

tiene tropezones hasta que aprende a

caminar, estamos en ese proceso, pero

basados en nuestra ideologa indgena,

andina, por eso esperamos consolidarnos en cinco aos.

(Grave la baja autoestima. No slo

se considera gobierno de pobres y feos,

sino tambin de lactantes. Cuba y

Venezuela ganaran teniendo un

interlocutor ms maduro. Y ni qu decir

de nuestro pueblo.)

JU: Sobre la poltica interna, qu

pasara si el proyecto poltico de Evo

Morales fracasa? Los indgenas nos

cuestionamos despus de l, cul sera

la alternativa. He ledo que el Movimiento

Pachakuti se est organizando como

una respuesta y alternativa indgena.

FW: Los del Movimiento Pachakuti

tenan que hacer su Congreso en Peas,

el 14 de Noviembre1, pero no ha habido

nada, ja, ja, ja .....Si nosotros manejamos

bien la venta del gas, esto no va a fracasar, a no ser que nos dejen de comprar

el gas los pases como Argentina y

Brasil, a no ser que nadie nos compre.

1 En realidad el Congreso del Movimiento

Pachakuti tuvo lugar el 14 de noviembre en La

Paz, ver artculo pg. 6. (n.d.e.)

Por: Pepo

Aparentemente el gobierno

del MAS quiere amarrarse bien los

pantalones. Ese parece ser el

mensaje de lo ocurrido en ocasin

de la aprobacin de las modificaciones a la Ley INRA. Lo que se

amarre bien en el Parlamento,

que no se desamarre en la Asamblea Constituyente.

Los afectados con esta Ley

Agraria expresaron su despecho

con una huelga de hambre, cuyos

resultados todava no se estiman.

5 sabemos si la clientela de

No

Burguer King a disminuido. En

todo caso su dueo, el gordito

Samuel Doria Medina quien adems es jefe del partido opositor

Unidad nacional, UN, intent una

huelga de hambre que apenas si

se hizo notar en la redondez de

su satisfecho abdomen.

Los amigos de Doria Medina

tuvieron que soportar el escarnio

de quienes no perciben la importancia de esa histrica medida.

Los miembros de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos

de La Paz, botaron a patadas a

un grupo de UN que el 21 de

noiviembre pretendan instalar un

piquete de huelga en esas instalaciones.

No solamente Samuelito tiene que soportar los cuernos que

le puso el MAS, al engaarlo en la

Asamblea Constituyente separndolo de su ex consorte, el partido

PODEMOS, sino que adems tiene

que sufrir el desdn que acompaa siempre a los perdedores.

En quienes estos acontecimientos parecen no hacer mella,

es en los radicales de la llamada

media luna. Es interesante que

el nombre de media luna haya

designado en 1482 al bastin

croata que resisti en Europa a

la expansin otomana. Otros

croatas estn orgullosos de integrar ahora en Santa Cruz, por

ejemplo, la resistencia de la civilizacin contra la barbarie de los

indios.

Y para ello estn decididos

a lllegar a las ltimas consecuencias que no llegaron los huelguistas de UN. Recientemente, en Santa Cruz, provocadores incendiaron la cruz emblema de ese departamento en un parque de esa

ciudad. El Alcalde Percy Fernndez

llam a sacar a patadas a los

collas atrevidos que ahora invaden ese departamento. Fernndez y su laya se sienten originarios ocupados por extranjeros con

rostro indgena.

Al da siguiente manifestantes cambas quemaban en acto

pblico una wiphala. Estos radicales, quizs sin querer, muestran

la realidad del enfrentamiento en

este territorio, realidad que a veces el gobierno quiere escamotear: Es la insurgencia de los derechos de las naciones originarias

invadidas que reclaman un radical cambio nacional y social.

La Paz, 7 de diciembre - 7 de enero de 2007 Pgina

10

Proyecto colectivo y participativo:

El ncleo escolar

como dinamizador educativo

Ramiro Gutirrez Condori*

Es de conocimiento pblico que gran

parte del dinero invertido en el Programa de Reforma Educativa ha sido

ejecutado a travs de proyectos de ncleo y de red, que en teora planteaban

mejorar la calidad de la educacin a

partir de la implementacin de proyectos integrales (procesos pedaggicos

e infraestructura). La inversin de 93

millones de dlares (16 millones en procesos pedaggicos y 77 millones en infraestructura y mobiliario) ha permitido

elaborar y ejecutar 1.194 proyectos

educativos (de ncleo, de red e indgenas) que han favorecido a las escuelas

con obras de infraestructura, mobiliario

y planes de accin orientados a mejorar

problemas de aprendizaje1.

Desde una visin occidental y en

base a experiencias de gestin de proyectos en Chile, los proyectos educativos fueron diseados y definidos

como proyectos presupuesto (Ley

1565) que permitan identificar una

demanda de necesidades y satisfacerlas desde los mbitos de gestin

municipal. Los proyectos en sus tres

modalidades: de ncleo, de red e indgenas (PEN, PER y PEI) se desarrollaron

en uno o dos aos, dinamizando al Ncleo, a la Red y a la Unidad de Gestin

Educativa Indgena de manera discontinua y sin lograr mayor cambio en la

prctica pedaggica ni la cultura organizacional, ya que despus del cierre

del Proyecto de Fortalecimiento de la

Calidad y Equidad de la Educacin

(PFCEE) las escuelas seguan iguales,

solo que ahora, con una cancha o un

aula hexagonal ms. Tcnicamente se

planteaba constituir instancias de gestin a nivel de ncleo y red, mejorar la

cobertura en trminos de acceso a infraestructura e implantar un modelo de

gestin que buscaba la eficiencia y la

eficacia educativa.

Quines hicieron la ingeniera de los

proyectos? Conocan estos tcnicos

los modelos de gestin de la escuela

* Antroplogo y docente universitario

Estos instrumentos o

herramientas de gestin

educativa debern ser

construidos de manera

participativa y difundidos a todos los ncleos

del rea rural del pas,

como parte de la polticas de reestructuracin2 y cambio pedaggico, a diferencia de

los proyectos de ncleo

del Programa de Reforma Educativa, los nuevos proyectos debern

ser implantados de

manera permanente y

con una base de principios ideolgicos que

sern definidos con

base a los principios ya

vigente en las comunidades originarias y/o

Una reforma educativa correcta para los pueblos indgenas slo puede ser una poltica educativa

barrios, las demandas

descolonizadora.

Ilustracin, fuente: www.pachakuti.org

locales y los lineamientos de los niveles

nacional y regional

Ayllu de Warisata? Por qu no se tom tcnicas referidas a aspectos organiza- (macro-tnico, municipal y deparen cuenta la experiencia de gestin tivos y de planificacin educativa, tamental), al ser recomendable que los

educativa de Warisata? Con qu ob- tomando como base la experiencia de proyectos sean permanentes, es necejetivos reales se disearon y ejecu- la escuela Ayllu de Warisata.

sario estudiar los lineamientos que

taron los proyectos educativos en

En este marco, es necesario definir a permitirn gestionar el currculo en el

Bolivia?

los ncleos como instancias de organi- mbito de ncleo y la composicin de

Las respuestas a estas interrogantes zacin, gestin y administracin educa- los equipos docentes y los concejos

son obvias, a ninguna autoridad ni a tiva, asimismo definir la base ideolgica educativos.

tcnicos nacionales que cocinaron que regir en los ncleos educativos del

Se debe tratar de disear los proyecla propuesta segn los requerimientos rea rural; se debe considerar que los tos como instancias donde se generarn

y fines de los organismos internacio- proyectos educativos de ncleo (PEN) son cambios que beneficiarn no slo al

nales, les interes implantar una poltica temporales y slo sirven para atender aprendizaje de los alumnos y alumnas,

descolonizadora que tenga como fin la algunos problemas de aula de manera sino al desarrollo global de la comuniliberacin del indgena y la implantacin aislada y para construir escuelas o dotar dad, en un marco de respeto y consde un modelo de gestin educativa que mobiliario y no para instaurar verdaderos truccin colectiva; en este sentido, la

iba contra los principales objetivos de procesos de reestructuracin y cambio; gestin por proyectos, plantea el desala Reforma Educativa; ms al contra- si bien este tipo de proyectos son posi- fo de instaurar en las unidades educario, lo que se busc en el fondo fue tivos para las escuelas, es necesario pen- tivas de los ncleos la colaboracin y