Cours Chariot C3 C2

Cours Chariot C3 C2

Transféré par

kuvoshurDroits d'auteur :

Formats disponibles

Cours Chariot C3 C2

Cours Chariot C3 C2

Transféré par

kuvoshurCopyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Cours Chariot C3 C2

Cours Chariot C3 C2

Transféré par

kuvoshurDroits d'auteur :

Formats disponibles

GUIDE D’UTILISATION DES CHARIOTS

AUTOMOTEURS A CONDUCTEUR PORTE

TABLE DES MATIERES

Page

Chapitre 1 : REGLEMENTATION................................................................3

Chapitre 2 : INSTANCES ET

ORGANISMES DE PREVENTION ...................................... 5

Chapitre 3 : DEVOIRS ET RESPONSABILITES.................................... 7

Chapitre 4 : TECHNOLOGIES DES CHARIOTS AUTOMOTEURS.. 9

Chapitre 5 : CATEGORIES DE CHARIOTS AUTOMOTEURS......... 19

Chapitre 6 : PREVENTION DES RISQUES,

REGLES GENERALES DE SECURITE............................. 23

Chapitre 7 : REGLES DE CONDUITE EN GERBAGE ET EN

DEGERBAGE............................................................................ 36

Chapitre 8 : PLAQUE DE CHARGE DES CHARIOTS ........................ 40

Chapitre 9 : PRISE DE POSTE ET FIN DE POSTE .......................... 47

Chapitre 10 : RAVITAILLEMENT EN ENERGIE............................... 49

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 1

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 2

Chapitre 1

REGLEMENTATION

1. LES OBLIGATIONS DU CONSTRUCTEUR

Le constructeur doit satisfaire aux exigences des directives européennes qui concernent :

• la conception, le respect des règles techniques,

• la déclaration de conformité,

• l'affichage du marquage CE sur les appareils concernés,

• la notice d'utilisation.

2. LES OBLIGATIONS DE L’UTILISATEUR

2.1. CHOIX DE L’EQUIPEMENT DE TRAVAIL

Il convient de rappeler que l’utilisateur doit choisir un matériel adapté à l’usage auquel il est

destiné. Ce matériel doit être conforme à la réglementation.

Il doit être mis en œuvre en respectant les conditions prévues par le constructeur et conduit par

un personnel compétent et formé.

2.2. MAINTIEN EN ETAT DE CONFORMITE

L’article R.233-1-1 du Code du travail stipule que :

« les équipements de travail et moyens de protection (…) doivent être maintenus en état de

conformité avec les règles de conception et de construction applicables lors de la mise en service

dans l’établissement ».

2.3. MESURES ORGANISATIONNELLES ET D’AMENAGEMENT DU

SITE

Le chef d'établissement doit prendre des mesures organisationnelles :

• Aménager les allées de circulation :

L’article R.233-13-16 stipule que les voies de circulation doivent avoir un gabarit suffisant, un

profil permettant une circulation sans risque, être libres de tout obstacle.

• Aménager les allées de circulation piéton :

Il faut séparer le flux des piétons du flux des engins, c’est à dire aménager une allée piéton

distinct des allées de circulation des engins.

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 3

REGLEMENTATION

2.4. LES VERIFICATIONS GENERALES PERIODIQUES

L’article R.233-11 du Code du travail impose les vérifications générales périodiques. Ces

vérifications consistent à contrôler l’état de conservation et effectuer les essais de

fonctionnement de l’appareil.

Pour les chariots automoteurs « élévateurs » la périodicité est de 6 mois.

Les vérifications sont réalisées par une personne compétente de l’entreprise ou par un bureau de

contrôle.

Le vérificateur complète le registre de contrôle et édite un rapport de vérification accessible

aux utilisateurs.

2.5. L’AUTORISATION DE CONDUITE

L'autorisation de conduite délivrée par le chef d’établissement est obligatoire : article R.233-13-

19 du Code du Travail, renvoyant à l'arrêté du 2 décembre 1998. Le chef d'entreprise doit

s'assurer que le salarié dispose des compétences pour exercer en toute sécurité sa fonction de

conducteur de chariot automoteur. Pour cela, il doit faire passer une évaluation qui prend en

compte les trois éléments suivants :

• l'aptitude médicale vérifiée avant la prise de fonction, puis tous les ans par le médecin du

travail, dans le cadre des visites réglementaires,

• la connaissance et le savoir faire pour la conduite en sécurité du chariot concerné,

• la connaissance des lieux et des instructions à respecter sur site.

Enfin, il doit lui délivrer une autorisation de conduite de l'équipement considéré.

Cette autorisation de conduite est valable 5 ans.

3. LES OBLIGATIONS DU CONDUCTEUR

Dans le cadre de sont travail, le conducteur doit :

• respecter des règles d'utilisation et de conduite,

• avoir un comportement et une attitude adaptés,

• être vigilant sur sa capacité physique.

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 4

Chapitre 2

INSTANCES ET

ORGANISMES DE PREVENTION

Pour diminuer la fréquence et la gravité des accidents liés à l'utilisation des chariots, le

Ministère du travail et la Sécurité sociale se sont mobilisés.

1. LE DROIT DU TRAVAIL

Le droit du travail est formé d'un ensemble de mesures législatives et réglementaires consignées

dans le Code du travail et formalisées par :

• des lois,

• des décrets : décisions qui ont valeur de loi et publiées au journal officiel (JO),

• des arrêtés : décisions d'une autorité administrative fixant les modalités d'application du

décret.

2. LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Le droit de la sécurité sociale organise la solidarité professionnelle et sociale s'applique aux

établissements relevant du régime général. Les Caisses nationales et régionales mènent des

actions de prévention en y associant les employeurs et les salariés rassemblés en Comités

Techniques Nationaux (CTN) ou Régionaux (Institut National de Recherche pour la Sécurité).

La CNAM est l'unique assureur des risques-accidents du travail depuis sa création en 1946. En

outre, elle publie des recommandations (R389 pour les chariots).

Le rôle des CRAM est essentiellement incitatif. Il se concrétise par des conseils techniques, des

incitations financières (minoration de charges sociales) et des actions d'information en matière

de prévention des risques.

Les ingénieurs et contrôleurs de la CRAM disposent :

• d'un droit d'entrée et de visite dans les entreprises,

• d'un droit d'investigation et d'enquête.

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 5

INSTANCES ET

ORGANISMES DE PREVENTION

3. L'INSPECTION DU TRAVAIL

Il s'agit d'un service du Ministère du travail chargé de veiller à l'application du Code du travail

par l'intermédiaire de ses inspecteurs et de ses contrôleurs.

Ceux-ci disposent :

• d'un droit d'entrée dans les entreprises,

• d'un droit d'investigation pour avoir accès à des documents ou registres (contrôles

périodiques, vérification des autorisations de conduite…).

4. LA MEDECINE DU TRAVAIL

La médecine du travail surveille la santé des salariés dans l’entreprise. Le médecin du travail :

• conseille le chef d’établissement et les salariés pour tous les problèmes d’hygiène et de

conditions de travail et participe au réunion du CHSCT à titre consultatif,

• établit une fiche d’aptitude médicale à l’issue de chaque examen médical des salariés et

établit un rapport annuel et un plan d’activité pour l’année à venir.

5. LE CHSCT (COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE ET DES

CONDITIONS DE TRAVAIL)

Dans les établissement de 50 employés et plus, le CHSCT a pour rôle d’analyser les mesures de

sécurité de l ‘établissement en fonction de son mode de fonctionnement et participe à

l’amélioration des conditions de travail.

6. LE BUREAU DE CONTROLE

Le bureau de contrôle est chargé par le chef d’entreprise de vérifier les équipements de travail

mis à disposition du personnel. Le résultat de ces visites doit être consigné dans le registre de

sécurité.

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 6

Chapitre 3

DEVOIRS ET

RESPONSABILITES

1. LES DEVOIRS ET RESPONSABILITES DU CONDUCTEUR

• faire attention à son environnement (les bruits, les mouvements, les risques),

• réfléchir avant d'agir (organisation du travail, manœuvres à effectuer),

• respecter les autres (piétons, conducteurs),

• communiquer,

• savoir renoncer en cas de danger.

2. LE DROIT DE RETRAIT

Suite à la loi du 23 décembre 1982 tout salarié ou tout groupe de salarié peut désormais se

retirer d’une situation de travail présentant un danger grave et imminent, à condition que son

retrait ne créé pas une situation aussi dangereuse en aval ou en amont de sa propre activité.

Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre du salarié ou d’un

groupe de salariés qui s’est retiré d’un telle situation.

Si une situation de danger grave et imminent a été signalée par un ou plusieurs employé(s) et

qu’un accident survient, la juridiction compétente invoquera la faute inexcusable de l’employeur.

3. LA RESPONSABILITE PENALE

3.1. LA RESPONSABILITE PENALE DE L’ENTREPRISE

Le système pénal français est basé sur une responsabilité de principe du chef d'entreprise pour

toutes les infractions liées au fonctionnement de l'entreprise.

Toutefois, le chef d'entreprise peut déléguer certaines de ses obligations.

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 7

DEVOIRS ET RESPONSABILITES

3.2. LA RESPONSABILITE PENALE DE LA PERSONNE

En cas d’infraction à des lois ou règlements (Code du travail, Code pénal, …), des poursuites

devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel peuvent être exercées à la suite d’un

accident ou suite à une plainte déposé par une victime, ses ayants droit ou tout organisme ou

personnes concernés par un accident : Inspection du travail, Sécurité sociale, compagnie

d’assurance, employeur, ... Ce peut être particulièrement le cas lorsqu’il y a constat d’une faute

professionnelle. C’est alors le fautif qui est personnellement sanctionné. Les sanctions peuvent

aller, suivant l’appréciation du tribunal compétent, de la simple amende à l’emprisonnement.

Aucune couverture d’assurances n’est possible en matière pénale. Personne ne peut endosser une

responsabilité pénale à la place d’une autre. Toutefois, elle peut être partagée.

4. LA RESPONSABILITE CIVILE

4.1. LA RESPONSABILITE CIVILE DE L’ENTREPRISE

L'employeur est toujours civilement responsable des dommages commis ou subis par ses salariés

pendant leur travail.

La responsabilité de l'employeur peut être recherchée notamment dans les cas suivants :

• faute inexcusable,

• faute intentionnelle,

• faute d'un tiers,

• accident de circulation sur voie publique.

4.2. LA RESPONSABILITE CIVILE DE LA PERSONNE

C'est l'obligation qu'a toute personne de réparer les dommages et préjudices matériels causés à

autrui.

La responsabilité civile n’est invoquée qu’en cas d’accident (avec ou sans infraction à un code ou

une loi).

L’indemnisation des victimes a lieu par l’intermédiaire de la Sécurité Sociale et des cotisations

accidents du travail de l’employeur.

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 8

Chapitre 4

TECHNOLOGIE DES

CHARIOTS AUTOMOTEURS

1. DESCRIPTION GENERALE

10 9 8 7

1 2 3 4 5 6

1. le contre-poids 6. les fourches

2. les roues arrière 7. le tablier

3. le capot 8. le mât

4. le châssis 9. le protège-tête

5. les roues avant 10. le poste de conduite

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 9

TECHNOLOGIE DES CHARIOTS AUTOMOTEURS

2. POSTE DE CONDUITE

1 11

4?

5 6 7 8 9 10

1. l’inverseur de marche 7. la pédale d’accélérateur

2. l’avertisseur sonore 8. le levier de levage

3. le frein de stationnement 9. le levier d’inclinaison

4. l’homme présence 10. le levier d’accessoires

5. la pédale de frein 11. la clé de contact

6. le volant

Il existe sur certains appareils des leviers ergonomiques qui permettent la combinaison de

plusieurs mouvements.

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 10

TECHNOLOGIE DES CHARIOTS AUTOMOTEURS

3. LES TRANSMISSIONS

Sur les chariots élévateurs, il existe 3 grands types de transmissions :

• mécanique à embrayage et boîte de vitesses,

• semi-automatique à convertisseur et boîte « power shift »,

• hydrostatique.

3.1. TRANSMISSION MECANIQUE

Mode de conduite classique identique à tout véhicule routier équipé d’une boîte de vitesses et

d’un embrayage mécanique, le freinage reste une fonction indépendante.

N’existe plus guère que sur les chariots anciens et de fort tonnage.

Moteur

Pour s’arrêter :

1. Décélération

Embrayage

2. Freinage

3. Débrayage

Boîte

Roues

Pont

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 11

TECHNOLOGIE DES CHARIOTS AUTOMOTEURS

3.2. TRANSMISSION SEMI-AUTOMATIQUE

Elle est composée d’un coupleur qui fait office d’embrayage automatique et de multiplicateur de

couple et d’une boîte de vitesses semi-automatique « power shift » qui ne sert que d’inverseur

« marche avant/marche arrière ».

Moteur

Pompe

Pour s’arrêter :

1. Décélération

Coupleur

2. Freinage

Boîte

Roues

Pont

Celle-ci est commandée électriquement.

3.3. TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

Entièrement hydraulique, ce type de transmission ne nécessite ni embrayage, ni boîte de

vitesses, ni différentiel, ni frein de service, celui-ci étant assuré par défaut de pression

hydraulique dans le circuit par l’intermédiaire de ressorts agissant sur les disques munis de

plaques de friction (Ferodo).

En cas de panne, il ne faut pas tracter, ni pousser un chariot à transmission hydrostatique.

Moteur

Pour s’arrêter :

Pompe

1. Décélération

Inverseur

Roues

Moteurs

Hydrauliques

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 12

TECHNOLOGIE DES CHARIOTS AUTOMOTEURS

4. LE CIRCUIT HYDRAULIQUE DU CHARIOT

Système permettant l’animation des organes de travail au moyen d’huile hydraulique sous

pression.

La pompe puise l’huile contenue dans le réservoir à travers le filtre et l’envoie en direction des

distributeurs. La manœuvre de ceux-ci permet de faire entrer l’huile dans la partie basse des

vérins et ainsi de faire mouvoir les montants directement ou par l’intermédiaire de chaînes ou

d’incliner le tablier élévateur.

Lorsque l’on cesse l’action sur les distributeurs, l’arrivée de l’huile est obturée et les vérins sont

immobilisés.

En ouvrant le circuit à l’aide des distributeurs, on obtient la descente du tablier par la décharge

de l’huile dans le réservoir.

Les vérins d’inclinaison sont dits « à double effet ». On introduit de l’huile sous pression dans un

sens ou dans l’autre pour incliner les montants vers l’avant ou vers l’arrière.

3 4

9

7

5

1

6 2

1. le réservoir 6. le limiteur de débit

2. la pompe 7. le retour à la bâche

3. les distributeurs 8. les vérins d’inclinaison

4. le limiteur de pression 9. les canalisations

5. le vérin

Nota : Des clapets anti-retour pilotés sont parfois installés sur des chariots particuliers

notamment les chariots à poste de conduite élevable.

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 13

TECHNOLOGIE DES CHARIOTS AUTOMOTEURS

5. LES EQUIPEMENTS PORTE-CHARGES

Ce sont des dispositifs complémentaires qui peuvent être montés sur le tablier porte-équipement

des chariots élévateurs pour faciliter la préhension de charges particulières ou effectuer des

mouvements supplémentaires.

Attention, l’adjonction d’un équipement modifie la capacité du chariot élévateur. Il nécessite de

redéterminer la capacité nominale du chariot et également de modifier la plaque de charge.

Une formation adéquate du conducteur est nécessaire.

5.1. EQUIPEMENT DE BASE : LA FOURCHE

La fourche est généralement constituée de deux bras, mais on peut en admettre quatre, six ou

huit, si le porte-équipement le permet.

Les bras de fourche sont soumis à un travail intense, à l’usure, à la déformation et à des

formations de criques. Ils doivent donc faire l’objet d’une surveillance particulière.

TABLIER A RALLONGE

DEPLACEMENT LATERAL DE FOURCHE

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 14

TECHNOLOGIE DES CHARIOTS AUTOMOTEURS

5.2. EQUIPEMENTS PORTE-CHARGES

TABLIER A TETE

ROTATIVE POUSSEUR EPERON

PRESSEUR PINCE A BOBINE PINCE A BALLE

BENNE BASCULANTE POTENCE FOURCHE POTENCE

Pour l’utilisation d’une potence ou d’une potence-fourche le

chariot doit être équipé de clapets de sécurité.

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 15

TECHNOLOGIE DES CHARIOTS AUTOMOTEURS

6. SYMBOLES POUR LA MANIPULATION DES CHARGES

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 16

TECHNOLOGIE DES CHARIOTS AUTOMOTEURS

7. LA BATTERIE D’ACCUMULATEURS

Sur les chariots électriques, la batterie est très volumineuse de manière à pouvoir « stocker » le

plus possible d’électricité que l’on fournira par l’intermédiaire d’un poste de charge.

La batterie emmagasine de l’énergie sous forme chimique lors de la charge et la restitue sous

forme électrique lors de son utilisation (décharge).

1. le bac isolant 5. plaque négative

2. les bornes de branchement 6. plaque isolante

3. les bouchons 7. plaque positive

4. le liquide électrolytique

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 17

TECHNOLOGIE DES CHARIOTS AUTOMOTEURS

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 18

Chapitre 5

CATEGORIES DE CHARIOTS

AUTOMOTEURS

1. INTRODUCTION

Le chef d’établissement met à la disposition de ses salariés le matériel adapté au travail à

effectuer.

Il est donc important que le conducteur de chariots connaisse les différents types de modèles

existant sur le marché, leurs avantages et inconvénients respectifs.

Les catégories des chariots automoteurs sont les suivantes :

Catégories Conduite des chariots en production

1 Transpalettes à conducteur porté et

Préparateur de commande au sol (levée < 1 mètre)

2 Chariots tracteurs et à plateau porteur de capacité < 6000 kg

3 Chariots élévateurs en porte-à-faux de capacité < 6000 kg

4 Chariots élévateurs en porte-à-faux de capacité > 6000 kg

5 Chariots élévateurs à mât rétractable

Catégorie Conduite des chariots hors production

Déplacement, chargement, transfert de chariots sans activité de

6

production (porte-engins), maintenance, démonstration ou essais

NOTA :

Pour les chariots spéciaux non listés, il faudra que le conducteur possède le CACES catégorie 4

avec un complément de formation.

Pour les chariots bi et tridirectionnels, à prise latérale et les chariots à poste de conduite

élevable, il faudra que le conducteur possède la catégorie 5 avec un complément de formation.

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 19

CATEGORIES DE CHARIOTS AUTOMOTEURS

2. LES CATEGORIES DE CHARIOTS

2.1. TRANSPALETTES ELECTRIQUES A CONDUCTEUR DEBOUT OU

ASSIS (CATEGORIE 1)

Caractéristiques :

- chariots dérivés des transpalettes à conducteur à pied,

mais le conducteur est porté par l’appareil.

Utilisations courantes :

- utilisation intensive,

- chargement et déchargement de véhicules,

- transport de charges palettisées.

2.2. CHARIOTS PREPARATEURS DE COMMANDE AU SOL

(CATEGORIE 1)

Caractéristiques :

- transpalettes à énergie électrique à plate-forme de conduite fixe ou élevable jusqu’à 1

mètres, permettant au conducteur de prélever des produits divers, de faible poids,

manipulables à la main.

Utilisations courantes :

- utilisés dans les centres de distribution pour préparer des commandes.

2.3. CHARIOTS PORTEURS (CATEGORIE 2)

Caractéristiques :

- le châssis est conçu avec un plateau sur lequel on pose la charge,

- à énergie électrique en majorité.

Utilisations courantes :

- dessertes de grands ateliers, liaison inter-bâtiments,

hôpitaux, installations portuaires, service de voiries

de grandes villes.

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 20

CATEGORIES DE CHARIOTS AUTOMOTEURS

2.4. CHARIOTS TRACTEURS (CATEGORIE 2)

Caractéristiques :

- les tracteurs possèdent un crochet d’attelage,

automatique ou non, pour tracter un train de bases

roulantes,

- à énergie thermique ou électrique,

- le système de freinage des tracteurs est conçu pour

arrêter le train de bases roulantes.

Utilisations courantes :

- livraison de petits emballages en bord de chaînes.

2.5. CHARIOTS ELEVATEURS EN PORTE-A-FAUX A PRISE

FRONTALE (CATEGORIE 3 OU 4)

Caractéristiques :

- l’ensemble élévateur et la charge sont en porte-à-faux

par rapport à l’essieu avant, le contrepoids à l’arrière du

chariot assure la stabilité. Le conducteur est assis dans

le sens de la marche.

Utilisations courantes :

- utilisation dans tous les secteurs d’activité,

- déplacement, transport et élévation des charges,

- les chariots avec les plus fortes capacités sont

utilisés dans l’industrie lourde pour déplacer les

conteneurs à l’aide de spreaders.

2.6. CHARIOTS A MAT RETRACTABLE A CONDUITE LATERALE

(CATEGORIE 5)

Caractéristiques :

- le châssis est constitué d’un poste de conduite latéral.

Pour circuler, on rétracte le mât, ce qui ramène la

charge à l’intérieur du polygone de sustentation.

Utilisations courantes :

- utilisés dans les magasins, les entrepôts de

distribution,

- gerbage et dégerbage dans les installations à

rayonnages.

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 21

CATEGORIES DE CHARIOTS AUTOMOTEURS

2.7. CHARIOTS BI ET TRIDIRECTIONNELS (CATEGORIE 5 +

COMPLEMENT DE FORMATION)

Caractéristiques :

- les chariots à prise de charge bidirectionnelle sont

conçus pour pouvoir prendre la charge et la déposer

latéralement d’un côté ou de l’autre,

- les chariots à prise de charge tri directionnelle

prennent la charge frontalement ou latéralement d’un

côté ou de l’autre.

- sont souvent guidés dans le rayonnage soit par un

dispositif mécanique rail-roulettes, soit par un système

de filoguidage.

Utilisations courantes :

- utilisés dans des installations de stockage à rayonnages métalliques de grande hauteur.

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 22

Chapitre 6

PREVENTION DES RISQUES

REGLES GENERALES DE SECURITE

1. EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

1.1. CHAUSSURES DE SECURITE

Les chaussures montantes sont indispensables pour la conduite

de tout type de chariot.

1.2. PROTECTION DES MAINS

Gants résistants et souples qui ne gênent pas la conduite, ils sont nécessaires lorsqu'il y a

des manutentions manuelles.

Ils protègent des risques de coupures, des risques chimiques … selon le type de produits

manutentionnés.

1.3. PROTECTION COMPLEMENTAIRE

La protection individuelle du conducteur peut être complétée en fonction de la nature des

travaux et risques associés.

Exemples :

• Casque ou casquette de sécurité,

• baudrier

• masque respiratoire,

• casque anti-bruit,

• lunettes

• etc.

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 23

PREVENTION DES RISQUES,

REGLES GENERALES DE SECURITE

2. LA SIGNALISATION

On distingue les panneaux de :

- d’interdiction,

- d’avertissement et signalisation,

- d’obligation,

- d’incendie

- de sauvetage ou s

Les endroits pouvant présenter un danger tel que croisement, rétrécissement, passage surbaissé,

pente, caniveau, voie ferrée, doivent être nettement signalés à l’attention du cariste.

La mise en œuvre d’une signalisation de sécurité est un bon moyen de prévenir les accidents des

zones dangereuses.

2.1. PANNEAUX D’INTERDICTION

Entrée interdite aux Personnes Interdit aux piétons Interdit aux véhicules de

non autorisées manutention

Ne pas toucher Interdiction de fumer Interdiction d’allumer une

flamme

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 24

PREVENTION DES RISQUES,

REGLES GENERALES DE SECURITE

2.2. PANNEAUX D’AVERTISSEMENT ET SIGNALISATION DE

RISQUE OU DE DANGER

Véhicules de Charges suspendues Danger électrique Basse température

manutention

2.3. PANNEAUX D’OBLIGATION

Protection obligatoire de la Protection obligatoire de la vue Protection obligatoire de l’ouïe

tête

Protection obligatoire des Protection obligatoire des Protection obligatoire du corps

mains pieds

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 25

PREVENTION DES RISQUES,

REGLES GENERALES DE SECURITE

2.4. PANNEAUX DE SAUVETAGE OU SECOURS

Sorties et issues de secours

Premiers secours Douche de sécurité Lave œil Brancard

Téléphone

Pour le sauvetage et premiers secours

2.5. PANNEAUX D’INCENDIE

Robinet d’incendie Extincteur Téléphone

armé Pour la lutte contre l’incendie

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 26

PREVENTION DES RISQUES,

REGLES GENERALES DE SECURITE

3. LES REGLES DE CONDUITE

La vigilance, la prudence et le respect scrupuleux des prescriptions de sécurité permettent de

limiter les risques d’accidents de circulation dont les conséquences peuvent être lourdes.

3.1. MISE EN ROUTE ET CIRCULATION

Le conducteur doit démarrer ou manœuvrer le chariot qu’à partir du siège du conducteur.

Le conducteur de chariots doit :

• Adopter une position correcte, régler son siège (poids, distance par rapport aux

commandes) et conserver en permanence toutes les parties de son corps dans le gabarit

du chariot et en dehors du trajet des organes élévateurs.

• Circuler avec les bras de fourche à 15 cm du sol environ et le mât sur l’arrière à vide

comme en charge.

• Toujours regarder dans le sens de la marche (AV ou AR), conserver une bonne visibilité

du parcours et surveiller la charge.

• Prendre la charge aussi près possible du mât (au talon de la fourche), veiller au bon

positionnement de la charge (centre de gravité le plus près du mât) et incliner le mât vers

l’arrière.

• Veiller à ce que la charge soit homogène, parfaitement constituée et rendue stable par la

réalisation en piles croisées.

• Adapter la longueur des bras de fourche à la charge. Ceux-ci doivent avoir une longueur

au moins égale aux deux tiers de la charge. Utiliser les rallonges de fourche si nécessaire.

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 27

PREVENTION DES RISQUES,

REGLES GENERALES DE SECURITE

3.2. VITESSE DE CIRCULATION

Le conducteur de chariots doit :

• Rouler à la vitesse d’un homme au pas dans les ateliers.

En extérieur, la vitesse maximale peut aller jusqu’à 25

km/h (pour les chariots prévus par le constructeur) à

vide et si les conditions de sol, la visibilité et si le

règlement intérieur le permettent.

• Adapter la vitesse à l’état du sol, à la visibilité et à la

stabilité de la charge. Il doit en outre éviter les

départs et les arrêts brusques.

• Veiller à ce qu’aucun objet ne traîne dans les allées.

• Maintenir une distance suffisante entre 2 chariots

circulant dans le même sens (3 longueurs de chariot).

3.3. RESPECT DES AUTRES

Le conducteur de chariots doit :

• Respecter les signaux et interdictions (plan de circulation et règlement intérieur de

l’entreprise).

• Rouler à droite et signaler les changements de direction, ralentissements et arrêts.

• Ne doubler qu’en cas de nécessite absolue et dans de bonne conditions de visibilité et

d’espace disponible et après avoir averti par un coup de klaxon.

• Ralentir à un croisement et, avant d’aborder un virage, klaxonner pour se signaler aux

autres usagers.

Le piéton a priorité sur le chariot en toute circonstance.

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 28

PREVENTION DES RISQUES,

REGLES GENERALES DE SECURITE

3.4. CONDUITE SANS VISIBILITE.

Si la visibilité en marche avant n’est pas suffisante du fait de

l’encombrement de la charge, circuler en marche arrière ou se

faire guider par un collègue. Cette manœuvre doit demeurer

exceptionnelle et pour de courtes distances. Sinon, il faut

utiliser un chariot mieux adapté ou diminuer la hauteur de la

charge.

3.5. CONSTITUTION DE LA CHARGE

Veiller à ce que la charge soit homogène, parfaitement

constituée et rendue stable par la réalisation en piles croisées.

Adapter la longueur des bras de fourche à la charge. Ceux-ci

doivent avoir une longueur au moins égale aux deux tiers de la

charge. Utiliser les rallonges de fourche si nécessaire.

Surveiller le poids de la charge par rapport à la capacité du

chariot.

3.6. INTERDICTIONS D’EMPLOI

Ne pas transporter les personnes.

Ne pas élever les personnes, ne pas utiliser de nacelle fixée sur

les bras de fourche pour élever des personnes.

Ne pas circuler charge en hauteur.

3.7. CIRCULATION SUR PLAN INCLINE

La descente en charge des plans inclinés doit s’effectuer en

marche arrière, mât incliné sur l’arrière.

La montée en charge d’un plan incliné doit s’effectuer en

marche avant, mât incliné sur l’arrière.

Dans les deux cas, rouler à faible vitesse et freiner

progressivement.

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 29

PREVENTION DES RISQUES,

REGLES GENERALES DE SECURITE

3.8. PASSAGE DES PORTES ET PORTAILS

Le conducteur de chariots doit :

• Ralentir et vérifier que la hauteur et la largeur de la porte sont suffisantes,

• S’assurer que la voie est libre derrière la porte,

• Klaxonner un coup bref pour se signaler aux autres usagers,

• Pousser lentement les battants de porte ou le rideau plastique avec le chariot, s’il s’agit

d’une porte automatique, attendre son ouverture totale avant de s’engager dans le

passage,

• Veiller à ce qu’aucune partie du corps ne dépasse du gabarit du chariot.

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 30

PREVENTION DES RISQUES,

REGLES GENERALES DE SECURITE

4. LES RISQUES DE BASCULEMENT

Charge trop lourde Charge trop longue

Charge prise en bout de fourches Charge mal équilibrée

Mauvais état du sol Freinage brutal

Inclinaison du mât Descente d’un plan incliné

en marche avant

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 31

PREVENTION DES RISQUES,

REGLES GENERALES DE SECURITE

5. LES RISQUES DE RENVERSEMENT

Vitesse excessive en virage Charge mal centrée

Charge mal équilibrée Bras de fourche trop resserrés

Circulation en dévers Mauvais état du sol

Utilisation du translateur Éclatement d’un pneu

charge haute

Le conducteur de chariots utilisera le système de retenue (ceinture de sécurité)

au volant d’un chariot sans cabine fermée, à l’extérieur des bâtiments ou à

chaque fois que l’état du sol pourrait être à l’origine de basculement ou de

renversement.

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 32

PREVENTION DES RISQUES,

REGLES GENERALES DE SECURITE

6. CHARGEMENT ET DECHARGEMENT DES VEHICULES

6.1. RISQUES LIES AUX MANOEUVRES

Le transfert de charges d’un quai de chargement à un véhicule (camion semi-remorque) à l’aide

d’un chariot élévateur est à l’origine d’accidents fréquents et graves :

• Chute du quai avec le chariot ( inattention du conducteur, encombrement du quai, absence

de glissière de sécurité, chute du pont de liaison, déplacement de la remorque)

• Choc du chariot avec la remorque (hauteur libre du chariot trop importante, hauteur de la

charge trop importante)

• Chute du chariot depuis le camion (plancher insuffisamment résistant, basculement de la

remorque sur l’avant)

Il est nécessaire de respecter les prescriptions suivantes :

6.2. PONT DE LIAISON

Vérifier la résistance du pont au poids total en charge du chariot. La charge maximale

d’utilisation doit figurer d’une manière lisible et indélébile sur le pont.

6.3. QUAI

Il doit être libre à la circulation des chariots, interdit aux piétons pendant les manœuvres et

équipé de barrières de protection. Le revêtement du quai doit être antidérapant.

6.4. COORDINATION DES MANŒUVRES

Il est conseillé de mettre en place un système de signalisation (feux rouges et verts) commandé

par le cariste, et par lui seul, permettant de communiquer au chauffeur du camion d’ordre de

départ.

Dans certains sites, il est demandé au chauffeur de remettre les clés du camion au cariste

pendant tout le temps de chargement.

L’accès de la remorque doit être interdit aux piétons pendant les opérations de chargement.

6.5. VEHICULES

Le plancher du véhicule doit présenter une résistance suffisante contre l’effet de poinçonnement

des roues du chariot en charge.

Les roues du camion doivent être calées, le frein de stationnement appliqué et les béquilles mises

en place.

Dans le cas contraire, il est recommandé de caler l’avant de la remorque à l’aide d’une béquille ou,

à défaut d’un empilage de palettes résistantes.

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 33

PREVENTION DES RISQUES,

REGLES GENERALES DE SECURITE

7. LES RISQUES D'ACCIDENT

Lors de l'utilisation de chariots, le conducteur ainsi que le personnel environnant sont exposés à

des risques.

7.1. LES RISQUES D'ACCIDENT POUR LES AUTRES

• Chute de charge

• Coincement

• Collision

• Heurt

• Ecrasement

7.2. LES RISQUES D’ACCIDENT POUR LE CONDUCTEUR

• Chute de charge

• Cisaillement

• Traumatismes

• Renversement

• Basculement

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 34

PREVENTION DES RISQUES,

REGLES GENERALES DE SECURITE

8. LES DISPOSITIFS DE SECURITE

Dosseret de charge

Bouclier

Protection

anti-cisaillement

Protège-tête

Extincteur (si nécessaire)

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 35

Chapitre 7

REGLES DE CONDUITE

EN GERBAGE ET DEGERBAGE

1. CONSIGNES

Le gerbage et le dégerbage d’une charge à grande hauteur demandent beaucoup d’attention.

Il est indispensable de respecter les consignes générales suivantes :

- élever ou baisser la fourche, rétracter ou incliner le mât sans à-coup afin de ne pas

engendre une surcharge accidentelle,

- Maintenir le mât incliné en arrière pendant le déplacement du chariot si les éléments de

la charge le permettent,

- ne jamais braquer les roues pour le déplacement avec la charge en position haute,

- rouler charge près du sol.

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 36

REGLES DE CONDUITE EN GERBAGE ET DEGERBAGE

2. GERBAGE ET DEGERBAGE EN PILE

2.1. LES OPERATIONS DE GERBAGE EN PILE

1. Rouler fourche à 15 cm du sol, mât incliné vers l’arrière. Centrer la charge face à la pile.

2. Immobiliser le chariot.

3. Lever à hauteur de chargement.

4. Avancer lentement jusqu’à ce que la charge se trouve au-dessus de l’emplacement de

gerbage.

Immobiliser le chariot.

5. Mettre les bras de fourche à l’horizontale.

6. Déposer avec précaution la charge sur l’emplacement de gerbage.

7. Donner un coup d’œil vers l’arrière. Reculer bien droit.

8. Descendre les bras de fourche à 15 cm du sol.

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 37

REGLES DE CONDUITE EN GERBAGE ET DEGERBAGE

2.2. LES OPERATIONS DE DEGERBAGE EN PILE

1. Se présenter droit face à la charge, fourche à 15 cm du sol. Immobiliser le chariot.

2. Mettre les bras de fourche à l’horizontale. Lever à hauteur du chargement.

3. Engager la fourche sous la charge.

4. Maintenir le chariot immobile. Soulever verticalement la charge de quelques centimètres

5. Incliner le mât vers l’arrière.

6. Donner un coup d’œil sur l’arrière. Reculer bien droit.

Immobiliser le chariot.

7. Ramener la charge en position roulage sans brutalité.

8. Donner un coup d’œil sur l’arrière. Rouler fourche à 15 cm du sol.

1 2 3 4

5 6 7 8

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 38

REGLES DE CONDUITE EN GERBAGE ET DEGERBAGE

3. GERBAGE ET DEGERBAGE EN PALETTIER

3.1. LES OPERATIONS DE GERBAGE EN PALETTIER

1. Se présenter face au palettier.

2. Immobiliser le chariot. Mettre les bras de fourche à l’horizontale.

3. Elever la charge à la hauteur du niveau de dépose. Contrôler l’horizontalité lorsque la

charge passe à hauteur du champ visuel.

4. Avancer le chariot lentement. Poser la charge.

3.2. LES OPERATIONS DE DEGERBAGE EN PALETTIER

1. Se présenter face au palettier. Immobiliser le chariot.

2. Elever la fourche à hauteur de la charge, vérifier l’horizontalité.

3. Introduire la fourche sous la charge. Soulever celle-ci, regarder derrière soi, reculer

avec la charge.

4. Incliner le mât vers l’arrière. Descendre la charge à 15 cm du sol.

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 39

Chapitre 8

PLAQUE DE CHARGE DES

CHARIOTS

1. CARACTERISTIQUES DES CHARGES

Les charges sont extrêmement variées et le conducteur de chariot doit en connaître les

caractéristiques afin d’en vérifier l’adéquation avec les moyens techniques mis en œuvre.

Il importe au conducteur de connaître la signification des pictogrammes afin de réaliser la

manutention des charges en sécurité et d’en protéger le contenu.

Position du Face autorisée Face supérieure Contenu fragile, Tenir à l’écart

centre de gravité pour la prise par toujours dirigée à manipuler avec de toute source

pince vers le haut précautions d’humidité

Toxique Irritant Explosif Corrosif Inflammable

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 40

PLAQUE DE CHARGE DES CHARIOTS

2. NOTION DE CENTRE DE GRAVITE

Le centre de gravité d’un corps solide est le point d’applicable du poids et sa position par rapport

au solide est invariable.

Si l’on pouvait suspendre ce corps à ce point, il serait en parfait équilibre. Ce point est imaginaire

et ne fait pas toujours partie de l’objet.

1000 mm 1600 mm

1400 mm

G

G

G

500 mm 700 mm 500 mm

Position du Centre de gravité

3. NOTION DE MOMENT

Le moment d’une force par rapport à un point est égal au produit de cette force par la distance

au point considéré (bras de levier).

P1

Equilibre si : F2 x L2 = P1 x L1

C (mxdaN) = F (daN) x d (m)

Moment : mètres x Newton (1 m x kg ≅ 1 m x daN).

Force : Newton (1 daN ≅ 1 kg).

Distance : mètres.

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 41

PLAQUE DE CHARGE DES CHARIOTS

4. MOMENT DE BASCULEMENT

Un chariot élévateur à fourche chargé se comporte comme une balance dont le point d’appui est

l’axe de la roue avant.

Le chariot a un poids « Pc » et son centre de gravité « G » est à une distance « d » de l’axe de la

roue avant.

La charge a un poids « PM » et son centre de gravité est à une distance « D » du tablier, qui est

lui-même à une distance « E » de l’axe de la roue.

Pour étudier l’équilibre du chariot et de sa charge, il faut comparer les 2 moments par rapport à

l’axe de la roue avant :

- côté chariot : le produit Pc x d représente le moment de stabilité (Ms),

- côté charge : le produit PM x ( D + E ) représente le moment de basculement (Mb).

PM = Poids Maxi Pc = Poids à vide

de la charge du chariot

Moment de basculement Moment de stabilité :

PM x (D+E) Pc x d

Il y a équilibre lorsque le moment de stabilité est égal au moment de basculement, c’est à dire

lorsqu’on a :

Pc x d = PM x (D+E)

On observe que la distance « E » de l’axe de la roue avant au talon de la fourche est fixe, mais le

poids de la charge et la distance « D » du centre de gravité de la charge au talon de la fourche

sont des données variables.

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 42

PLAQUE DE CHARGE DES CHARIOTS

Lorsque le moment de stabilité Ms est supérieur au moment de basculement Mb, le chariot est

stable et les roues arrières sont en contact avec le sol.

Equilibre :

Pc x d ≥ PM x (D+E)

Lorsque le moment de basculement Mb est supérieur au moment de stabilité Ms, le chariot

bascule vers l’avant.

En aucun cas le moment de basculement ne doit être supérieur au moment de stabilité. Si cela se

produit, l’accident est inévitable (l’arrière du chariot se soulève).

Lorsqu’on incline le mât vers l’avant, on augmente le moment de basculement.

De même l’évolution d’un chariot sur une pente, charge dirigée vers le bas, augmente le moment

de basculement.

D = D maxi D > D maxi

PM > charge maxi PM = charge maxi

Le tableau des charges intègre les données variables Pm et D

En conclusion, le conducteur du chariot ne devra pas soulever une charge sans connaître son

poids et la distance entre le centre de gravité de cette charge et le talon de la fourche

afin d’éviter le basculement du chariot.

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 43

PLAQUE DE CHARGE DES CHARIOTS

5. CAPACITE DE LEVAGE DU CHARIOT

La charge que peut soulever un chariot élévateur est fonction de la longueur et du poids de cette

charge.

Le chariot élévateur étant un appareil de levage en porte-à-faux, toute augmentation de distance

se fait au détriment du poids à soulever.

La distance à considérer est celle qui sépare le milieu de la charge (si celle-ci est homogène et

uniformément répartie) du talon de la fourche.

Charge Q en kg Distances normalisées D en mm

Jusqu’à 1000 exclus 400

de 1000 à 5000 exclus 500

au-delà de 5000 + mât rétractable 600

6. CARACTERISTIQUES D’UN CHARIOT

Tout chariot automoteur est obligatoirement muni d’une plaque constructeur décrivant la

capacité nominale du chariot.

Il est également muni d’une plaque de capacité précisant sous forme d’une courbe ou d’un tableau

l’indication des charges qu’il peut transporter.

Par simple lecture de cette plaque, le conducteur sait s’il peut manutentionner en toute sécurité

une charge en fonction de son poids, de la longueur, de la hauteur de levée et de l’inclinaison du

mât.

Caractéristiques nominale

Hauteur de levée

Capacité mât vertical

Position du

du centre de gravité

Capacité mât incliné

Poids du chariot

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 44

PLAQUE DE CHARGE DES CHARIOTS

6.1. LECTURE DE LA PLAQUE DE CHARGES

Choisir entre la partie supérieure ou inférieure en fonction de la position du mât.

Sélectionner la colonne correspondante à la position du centre de gravité (demi-longueur de la

charge dans le cas d’un chargement réparti uniformément).

Considérer la valeur portée sur la courbe sélectionnée ou en fonction de la hauteur d’élévation

requise.

La valeur située à l’intersection de la colonne choisie et de la courbe sélectionnée représente la

charge maximale pouvant être prise par le chariot dans ces conditions.

1. Position du mât

3. Hauteur de levée

2. Position du centre

de gravité

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 45

PLAQUE DE CHARGE DES CHARIOTS

6.2. LECTURE DU DIAGRAMME DE CHARGES

la charge

la hauteur

maximale

de levée

maximale

la position du

centre de gravité

Sélectionner la position du centre de gravité (demi-longueur de la charge dans le cas d’un

chargement réparti uniformément).

Sélectionner la courbe en fonction de la hauteur d’élévation requise.

La valeur située à l’intersection de la position du centre de gravité et de la courbe sélectionnée

représente la charge maximale pouvant être prise par le chariot dans ces conditions (lecture à

reportée sur la gauche).

2. Hauteur de levée

maximale

1. Position du centre de gravité

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 46

Chapitre 9

PRISE DE POSTE

ET FIN DE POSTE

1. VERIFICATIONS A LA PRISE DE POSTE

En début de poste, le cariste doit s’assurer de l’état du chariot et notamment :

• du bon état des bandages ou des pneumatiques et de la pression de gonflage de ces

derniers,

• de l’absence de tâche d’huile sous le chariot,

• du niveau d’huile du circuit de freinage, ainsi que celui du carburant sur les chariots

thermiques,

• de la charge de la batterie et du niveau de l’électrolyte pour les chariots électriques,

• de l’absence de fuite hydraulique sur les vérins d’élévation, d’inclinaison, des équipements,

• du parallélisme des bras de fourche et de leur verrouillage sur le tablier porte-charge,

• du bon réglage du siège,

• du fonctionnement correct de l’ensemble élévateur, du système d’inclinaison et des

équipements auxiliaires, ainsi que de l’ensemble des commandes,

• du bon fonctionnement des avertisseurs sonores et lumineux, et de l’éclairage,

• de l’efficacité du frein de stationnement et du frein de service.

Le cariste doit documenter ces vérifications dans le carnet de bord attribué à chaque chariot.

ATTENTION

Carnet de bord Qui documente le carnet de bord ?

Il est formellement interdit de :

Le cariste à chaque prise de poste.

¾ Conduire un chariot sans être titulaire d’une autorisation de

conduite, Le responsable chaque fin de semaine.

¾ Laisser la clé de contact en l’absence du conducteur, (sa signature engage sa responsabilité)

¾ Effectuer tout réglage ou réparation sans y avoir été autorisé,

¾ Fumer ou d’approcher une flamme lors d’un renouvellement

d’énergie (batterie - gasoil - gaz),

¾ Poser un outil ou toute pièce métallique sur les batteries,

¾ Laisser un engin en stationnement sur un passage ou une pente,

Comment procéder ?

¾ Pénétrer dans une remorque dont le plancher est en mauvais état,

¾ Élever des personnes avec des chariots non spécialement conçus à

cet effet.

n Consigner par écrit sur le carnet de bord

l’anomalie constatée - dater – signer.

De plus, pour les chariots o Aviser la hiérarchie qui établira une

demande de travail au service entretien.

élévateurs il est interdit de :

¾ Lever une charge supérieure à la capacité de l’appareil,

¾ Augmenter la valeur du contre poids,

¾ Lever une charge avec un seul bras de fourche, Conduite à tenir en cas d’anomalie

¾ Lever une charge mal équilibrée, Établissement : constatée d’un élément de sécurité

¾ Circuler la charge haute,

¾ Transporter des personnes, J-K-L-M

¾ Freiner le chariot par dépose des bras de fourche au sol,

Engin :

n Le conducteur immobilise l’engin.

TPM N° Matricule : o Il note l’anomalie sur le carnet de bord.

RENAULT p Il signale le fait à son hiérarchique.

Document établi par la D.D.R.H. Fabrication - service 0845 - Avril 2000

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 47

PRISE DE POSTE - FIN DE POSTE

2. ARRET TEMPORAIRE

Pendant son service, le cariste peut être amené à quitter son chariot pour des raisons diverses.

Il doit le faire en descendant face à l’appareil, sans sauter et en respectant les prescriptions

suivantes :

- ne pas laisser le chariot à un emplacement où il pourrait gêner la circulation,

- ne pas le garer à moins d’un mètre des rails d’une voie ferrée,

- ne pas l’immobiliser en pente (si ce cas ne peut être évité, il lui appartient de le caler),

- serrer le frein de stationnement,

- retirer la clé du dispositif de condamnation électrique et placer les leviers de

commande au point mort,

- s’assurer que les bras de fourche reposent à plat sur le sol,

- ne pas bloquer l’accès à une issue de secours, à un poste d’incendie, à une armoire

électrique.

3. CONSIGNES DE REMISAGE EN FIN DE POSTE

En fin de poste, le chariot doit être remisé à l’endroit prévu par l’entreprise.

Mettre le chariot en charge si cette tâche relève de la responsabilité du cariste.

Pour les chariots à gaz, le robinet de la bouteille devra être fermé et le moteur arrêté après

épuisement du combustible dans les canalisations.

Le conducteur devra signaler immédiatement à son responsable tout fonctionnement anormal,

toute défectuosité, ainsi que toute détérioration intervenant suite à l’utilisation.

Les observations ou anomalies relevées lors des différentes vérifications doivent être

consignées dans le carnet d’entretien du chariot, ainsi que les réparations réalisées.

Le chariot ne doit être utilisé que si l’on a remédié à toutes les anomalies touchant à la sécurité.

4. ENTRETIEN - MAINTENANCE

Le conducteur de chariot doit se préoccuper de l’entretien, de la maintenance de son engin

(maintenance 1er niveau) et du suivi de la maintenance (le cas échéant) :

• Prise de poste et fin de poste

• Consigner et signaler les anomalies

• Maintenance 1er Niveau :

- Complément des niveaux (carburant, batteries, pneumatiques…)

- Maintien en état de propreté de l’engin

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 48

Chapitre 10

RAVITAILLEMENT EN

ENERGIE

De nombreux accidents ont pour origine la méconnaissance des règles de sécurité sur l’utilisation

des différentes énergies employées sur les chariots de manutention.

On peut classer celles-ci en deux grandes familles :

- énergie thermique (carburants essence, gazole et gaz de type GPL),

- énergie électrique (batterie d’accumulateurs).

En ce qui concerne l’énergie thermique, le conducteur sera exposé aux risques d’explosion, de

brûlure, d’incendie.

Pour l’énergie électrique, et particulièrement avec une batterie d’accumulateurs, il sera exposé

directement aux risques d’électrisation, de brûlure, d’explosion avec projection de produits

dangereux.

1. L’ENERGIE THERMIQUE

1.1. CONSIGNES AUX UTILISATEURS DE CHARIOTS THERMIQUES

A ESSENCE OU GASOIL

Arrêter le moteur pendant l’intervention de remplissage.

Ne pas fumer ou s’approcher avec une flamme nue d’un chariot dont le réservoir est ouvert ou en

cours de remplissage.

Faire attention aux éventuelles fuites dans le compartiment moteur.

Nettoyer les excés de carburant liés au débordement accidentels lors du remplissage.

Appliquer les consignes de sécurité affichées au poste de remplissage.

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 49

RAVITAILLEMENT EN ENERGIE

1.2. CONSIGNES AUX UTILISATEURS DE CHARIOTS THERMIQUES

GPL

Le « guide d’installation distribution de GPL » réalisé par la direction des Affaires Immobilières

et le service de l’environnement et Prévention des risques (réf. IPPR0024 du 17/10/97) précise

les dispositions techniques pour la réalisation d’une station, ainsi que les consignes d’utilisation et

les aspects réglementaires.

> Consignes sur l’échange de bouteille amovible

L’utilisation d’engins équipés de bouteilles amovibles est fortement déconseillée

dans les sites de fabrication.

Réaliser l’opération dans une zone spécialement adaptée à cet usage (air libre ou local aéré).

Fermer la vanne de la bouteille et laisser le moteur tourner jusqu’à ce que le combustible dans la

canalisation soit consommé.

e pas fumer ou placer une flamme nue à proximité des composants.

Utiliser l’accouplement automatique prévu à cet effet (toute défectuosité constatée doit être

signalée et réparée par une personne spécialisée).

> Cosignes sur le remplissage GPL (gaz de pétrole liquéfié)

Appliquer les consignes de sécurité affichées au poste de remplissage.

> Exigences complémentaires

Avant toute intervention ou en cas de panne, refermer le robinet manuel du réservoir.

Ne pas laisser stationner le chariot au niveau d’une source de chaleur ou au soleil.

Poste de charge GPL (Usine de FLINS)

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 50

RAVITAILLEMENT EN ENERGIE

2. L’ENERGIE ELECTRIQUE

2.1. LE POSTE DE CHARGE

Le poste de charge est un endroit dédié à la charge de la

batterie du chariot :

- local isolé et aéré,

- local équipés d’extincteur adaptés,

2.2. LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Lors d’opérations effectuées sur les batteries, le conducteur doit utiliser des EPI spécifiques :

- Lunettes,

- Gants,

En cas de projection, laver à l’eau froide.

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 51

RAVITAILLEMENT EN ENERGIE

2.3. REGLES DE SECURITE LORS DE LA CHARGE

Ne pas laisser tomber un Ne pas fumer ou produire des Ne pas avoir des niveaux

objet métallique sur le haut étincelles prés de la batterie d’électrolyte trop bas

de la batterie ou trop haut

Ne pas surcharger la batterie Ne pas trop décharger la batterie

2.4. RACCORDEMENT DE LA BATTERIE

Retirer les bouchons de chaque élément de la batterie de traction sauf si ceux-ci sont percés.

Faire l’appoint si nécessaire individuellement ou grâce au système de remplissage centralisé.

Avant la charge, réaliser les connexions à partir de la batterie, après la charge, débrancher les

connexions à partir du secteur.

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 52

RAVITAILLEMENT EN ENERGIE

2.5. LA MANUTENTION DES BATTERIES

Lors du changement de batterie, il est impératif de suivre les consignes suivantes :

1) Positionner correctement l'engin dans l'aire

d'échange

(frein à main serré, contact éteint).

2) Débrancher la batterie, soulever la trappe batterie

(soulever le volant ou basculer la cabine).

3) Elinguer la batterie à l’aide soit :

-de l’élingue prévue à cet effet (placer préalablement

une protection isolante sur le dessus de la batterie).

-du palonnier prévue à cet effet.

4) La déposer à l'aide du pont dans un emplacement

laissé disponible.

5) Ôter ou soulever les couvercles, connecter la

batterie au chargeur, mettre le chargeur en service,

s'assurer que le chargeur fonctionne (voyant allumé).

6) Reprendre avec le pont une batterie chargée de

même type et exécuter la manœuvre inverse pour

déposer la batterie chargée sur l'engin.

7) Brancher de la batterie, remettre la trappe.

Appliquer les consignes de sécurité affichées au poste de chargement.

© APAVE - RENAULT – DDRH Fabrication 53

Vous aimerez peut-être aussi

- f04 - Formation Autorisation Conduite r482Document64 pagesf04 - Formation Autorisation Conduite r482JulienPas encore d'évaluation

- MemoiremagasinierscaristesdehlingerDocument31 pagesMemoiremagasinierscaristesdehlingerBilel WalhaPas encore d'évaluation

- Le Conflit Des GénérationsDocument5 pagesLe Conflit Des GénérationskajbkjPas encore d'évaluation

- Ed 826Document60 pagesEd 826Polo100% (1)

- Chariot SécuritéDocument24 pagesChariot SécuritésurfewavePas encore d'évaluation

- Livret Stagiaire Cariste 1Document28 pagesLivret Stagiaire Cariste 1Philippe100% (1)

- Livret M Tier Conduite D EnginsDocument11 pagesLivret M Tier Conduite D EnginsmaisonemarketPas encore d'évaluation

- Conduite Des Chariots AutomoteursDocument38 pagesConduite Des Chariots AutomoteurslunaPas encore d'évaluation

- VP Livret Cariste v3b 20180413Document40 pagesVP Livret Cariste v3b 20180413djaaaam100% (1)

- DDC Gerbage Et StockageDocument12 pagesDDC Gerbage Et StockagealdericPas encore d'évaluation

- D 1152 ViaPrevention LivretCariste2015Document28 pagesD 1152 ViaPrevention LivretCariste2015ndourouPas encore d'évaluation

- Chariot Élévateur Guide v.4Document10 pagesChariot Élévateur Guide v.4lahcen boudaoudPas encore d'évaluation

- Examen de Chariot ÉlévateurDocument3 pagesExamen de Chariot ÉlévateurScribdTranslations100% (2)

- Formation Chariot de Manutention Automoteur À Conducteur Porté Selon La R.489Document40 pagesFormation Chariot de Manutention Automoteur À Conducteur Porté Selon La R.489belhadjkiko100% (1)

- Gestion de parc de véhicules articulés LODocument61 pagesGestion de parc de véhicules articulés LOSeyni BaPas encore d'évaluation

- CaristepratiqueDocument0 pageCaristepratiqueLotfi HajjiPas encore d'évaluation

- Motivation Conducteur D'engins de Travaux PublicsDocument1 pageMotivation Conducteur D'engins de Travaux PublicsLouisPas encore d'évaluation

- Cours Sur La Conduite de Chariots Élévateurs Pour Les ParticuliersDocument4 pagesCours Sur La Conduite de Chariots Élévateurs Pour Les Particuliersliva rakotondrasoaPas encore d'évaluation

- Manuel Chariot ÉlévateurDocument78 pagesManuel Chariot ÉlévateurVE NOM100% (1)

- Guide ArrimageDocument12 pagesGuide ArrimageRedouane FirdaoussiPas encore d'évaluation

- Risques Accident Arrimage - INRSDocument36 pagesRisques Accident Arrimage - INRSVictor Dolce100% (1)

- Catégorie - Fiche Formation-Engins-de-chantierDocument2 pagesCatégorie - Fiche Formation-Engins-de-chantierjimmi conan100% (1)

- Pontier Fiche Technique BATDocument16 pagesPontier Fiche Technique BATMarcio CoupePas encore d'évaluation

- Chariots ElevateursDocument24 pagesChariots ElevateursTIEBE SERGESPas encore d'évaluation

- Ed 979Document8 pagesEd 979Déborah Malka RochettePas encore d'évaluation

- Catalogue MANUTEO Formations en Manutention Et SecuriteDocument24 pagesCatalogue MANUTEO Formations en Manutention Et SecuriteLuiz BritoPas encore d'évaluation

- 2 Fork - Lift - Training-FrDocument48 pages2 Fork - Lift - Training-FrAmce EL Djazair SpaPas encore d'évaluation

- Materiel Manutention PDFDocument5 pagesMateriel Manutention PDFmedpro97Pas encore d'évaluation

- Guide Prevention Chariots Elevateurs 2018Document32 pagesGuide Prevention Chariots Elevateurs 2018muselhakPas encore d'évaluation

- Formation 1 3 5 r489 - ProjetDocument141 pagesFormation 1 3 5 r489 - Projetrayanou.ammari93150100% (1)

- 6 Manutention 17Document119 pages6 Manutention 17jdi wafaa100% (1)

- Manutention MécaniqueDocument10 pagesManutention Mécaniquenassiri2010Pas encore d'évaluation

- Conducteurs de Chariots Élévateurs CACES QSH SE 04Document2 pagesConducteurs de Chariots Élévateurs CACES QSH SE 04goulbakPas encore d'évaluation

- ChariotElevateur PDFDocument4 pagesChariotElevateur PDFMadeleine BassoumataPas encore d'évaluation

- Présentation Ponts RoulantsDocument121 pagesPrésentation Ponts Roulantssofranimohamed6Pas encore d'évaluation

- Chariot Élévateur - CopieDocument16 pagesChariot Élévateur - CopieIhsan afriad100% (1)

- Manual Ponts Roulants Prévention Des Risques ProfessionnelsDocument60 pagesManual Ponts Roulants Prévention Des Risques ProfessionnelszakariaPas encore d'évaluation

- 341 PDFDocument10 pages341 PDFSaidi JalelPas encore d'évaluation

- Livret Du Transpalette ÉlectriqueDocument32 pagesLivret Du Transpalette ÉlectriqueManel MaghrbiPas encore d'évaluation

- Affiche Electricien Les Gestes A Adopter Et Faire Adopter Pour Un Travail en Toute SecuriteDocument1 pageAffiche Electricien Les Gestes A Adopter Et Faire Adopter Pour Un Travail en Toute SecuriteBruno FontainePas encore d'évaluation

- Nuancier SecuriteTravaux BAT PDFDocument42 pagesNuancier SecuriteTravaux BAT PDFM'hammed Abouziane100% (1)

- Chariots Elevateurs en Porte A FauxDocument6 pagesChariots Elevateurs en Porte A FauxAZIPas encore d'évaluation

- Quais de Chargement PDFDocument33 pagesQuais de Chargement PDFZakari LOUNISPas encore d'évaluation

- Revoir - Guide de ManutentionDocument17 pagesRevoir - Guide de ManutentionPhilippePas encore d'évaluation

- M203: La Coordination Des Opérations de Stockage: Exploitation Option LogistiqueDocument120 pagesM203: La Coordination Des Opérations de Stockage: Exploitation Option Logistiqueelmirmohamed58Pas encore d'évaluation

- Livret de Formation - CaristeDocument62 pagesLivret de Formation - Caristeyannick anakyPas encore d'évaluation

- Catalogue Formation Conduite Et TechniqueDocument17 pagesCatalogue Formation Conduite Et TechniqueEpfp AkbachePas encore d'évaluation

- FS 8044 12A7 L'hygiène Et La Sécurité Dans Les Activités LogistiquesDocument88 pagesFS 8044 12A7 L'hygiène Et La Sécurité Dans Les Activités LogistiquesPatricia PressonPas encore d'évaluation

- Comportement Du Chauffeur Sur La RouteDocument5 pagesComportement Du Chauffeur Sur La RouteBass Loko100% (2)

- Brochure Technique Michelin - Pneus Poids LourdDocument94 pagesBrochure Technique Michelin - Pneus Poids LourdGabriel AndelaPas encore d'évaluation

- Caces Chariots de Manutention Automoteurs À Conducteur PortéDocument56 pagesCaces Chariots de Manutention Automoteurs À Conducteur PortéLamine BZ100% (1)

- Manuel de Sécurité Des Entrepôts V2 - 2019Document63 pagesManuel de Sécurité Des Entrepôts V2 - 2019ScribdTranslationsPas encore d'évaluation

- Maintien de L'OrdreDocument16 pagesMaintien de L'OrdreKouadio ChristianPas encore d'évaluation

- Aires CHARGEMENT ET DECHARGEMENTDocument20 pagesAires CHARGEMENT ET DECHARGEMENTAbdelâali DhnPas encore d'évaluation

- Charte Du Bon ConducteurDocument4 pagesCharte Du Bon Conducteurbenarous100% (1)

- Changement de Roue Et PreventionDocument16 pagesChangement de Roue Et PreventionzaPas encore d'évaluation

- Organisation Du GarageDocument5 pagesOrganisation Du Garagedesirecanva906Pas encore d'évaluation

- e.driver Professional: Examen théoriqueD'Everande.driver Professional: Examen théoriqueWalter Systems AG / e-universityPas encore d'évaluation

- 2éme Envoi (3éme Et 4éme CDocument3 pages2éme Envoi (3éme Et 4éme CYasser El adnaniPas encore d'évaluation

- Utilisation des machines (1)Document16 pagesUtilisation des machines (1)DABILA BAGNIPas encore d'évaluation

- Formation Gerbeur Nestle FinalDocument125 pagesFormation Gerbeur Nestle Finalrabbisecure06Pas encore d'évaluation

- L'Art Ne Reproduit Pas Le Visible, Il Rend Visible (Paul Klee)Document1 pageL'Art Ne Reproduit Pas Le Visible, Il Rend Visible (Paul Klee)Omar ijkPas encore d'évaluation

- Quest EuropeDocument3 pagesQuest Europematcht58Pas encore d'évaluation

- Malala YousafzaiDocument12 pagesMalala YousafzaiAnca TurcuPas encore d'évaluation

- Kelsen TextesDocument4 pagesKelsen Texteslaura-baassPas encore d'évaluation

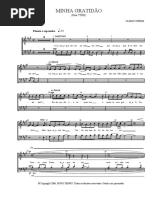

- 12-Minha Gratidao - Arautos Do ReiDocument5 pages12-Minha Gratidao - Arautos Do ReiWhely SantosPas encore d'évaluation

- Lepresidentdela RepubliqueDocument1 pageLepresidentdela RepubliqueDaniel DJEPas encore d'évaluation

- Dossiers de Consulation - GAMBA - Rev041019Document23 pagesDossiers de Consulation - GAMBA - Rev041019abeghePas encore d'évaluation

- Formulaire Pass déchà Teries Antoine DerouetDocument1 pageFormulaire Pass déchà Teries Antoine Derouet2rouetantPas encore d'évaluation

- Management StratégiqueDocument27 pagesManagement StratégiqueTapha Cicinho'o100% (4)

- Exercice Iii Bilan FinancierDocument3 pagesExercice Iii Bilan FinancierHoudaPas encore d'évaluation

- Chap 8 - L Execution Du Contrat de Travail SYNTHESEDocument3 pagesChap 8 - L Execution Du Contrat de Travail SYNTHESELéa Plh100% (1)

- Liste Interbancaire Codes Motifs de Rejets RetoursDocument19 pagesListe Interbancaire Codes Motifs de Rejets RetoursDjaliya SEKONGOPas encore d'évaluation

- Le Monde Magazine 3 Février 2024 - 240202 - 155737Document92 pagesLe Monde Magazine 3 Février 2024 - 240202 - 155737Claude DucalePas encore d'évaluation

- YakuzasDocument6 pagesYakuzasr.hhachamPas encore d'évaluation

- Receuil Code Hydrocarbures FRDocument44 pagesReceuil Code Hydrocarbures FRMahdi KherroubiPas encore d'évaluation

- REALISMEDocument6 pagesREALISMEassia naimPas encore d'évaluation

- 4gh41tewb0418 S09 PDFDocument55 pages4gh41tewb0418 S09 PDFKarl hendz Jn louisPas encore d'évaluation

- Etudiant Des Soweto-1Document19 pagesEtudiant Des Soweto-1Ousmane Multi ServicesPas encore d'évaluation

- Gpec PosteDocument50 pagesGpec PosteMahmoud Yagoubi100% (1)

- Correction de Français1Document1 pageCorrection de Français1elmadinacpPas encore d'évaluation

- 2021 Datagalaxy Fiche Pratique Diffuser Culture Data V2Document2 pages2021 Datagalaxy Fiche Pratique Diffuser Culture Data V2Fabrice Van HoedPas encore d'évaluation

- Attestation Provisoire 2640608192Document1 pageAttestation Provisoire 2640608192ghandriahmed34Pas encore d'évaluation

- Management de Risque WordDocument12 pagesManagement de Risque WordRaouan El100% (3)

- 53847bcbf3d58 2 PDFDocument16 pages53847bcbf3d58 2 PDFMaryem Bajja100% (1)

- Méthodologie Juridique - CPDocument12 pagesMéthodologie Juridique - CPrbc2vwcckkPas encore d'évaluation

- Les Variables Lourdes en Sociologie Électorale PDFDocument13 pagesLes Variables Lourdes en Sociologie Électorale PDFSorina CarsteaPas encore d'évaluation

- Plan Sectoriel de L'education Post 2015 - 2018-2030 - Tome 2 - AnnexesDocument153 pagesPlan Sectoriel de L'education Post 2015 - 2018-2030 - Tome 2 - AnnexesagneskohunPas encore d'évaluation

- Un Acte Juridique: Le ContractDocument4 pagesUn Acte Juridique: Le ContractHamada HijariPas encore d'évaluation

- Cours - Assemblées D'actionnairesDocument7 pagesCours - Assemblées D'actionnairesDušan PopovPas encore d'évaluation