「何か」を、過不足なく網羅している、決定版と呼ぶべき一冊──書評『シティポップとは何か』

オトトイ読んだ Vol.11

オトトイ読んだ Vol.11

文 : パンス

今回のお題

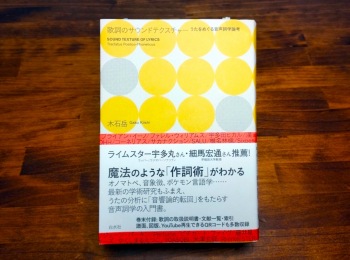

『シティポップとは何か』

柴崎祐二 : 編著

河出書房新書 : 刊

出版社サイト

Amazon.co.jp

OTOTOYの書籍コーナー“オトトイ読んだ”。ここ10年ほどで、国内のリヴァイヴァルに加えて、海外からも熱いラヴ・コールを受ける“シティポップ”。今回はそんな“シティポップ”という音楽の言説に関して、まさに決定版とも言える1冊、柴崎祐二による編・著、その名もずばり『シティポップとは何か』を、本コーナーではおなじみのパンス(TVOD)が書評します。(河)

「シティポップはなにか?」という問いに引かれる「風景」という補助線

──書評 『シティポップとは何か』──

文 : パンス

そもそも現在当たり前のように使われている「シティポップ」というジャンル名のような、概念のようなワードは、どのように形成されていったのか。本書では、その源流はもちろん、社会的背景、音楽性の変遷、メディアによるアプローチ、単語として規定されるようになるまでの流れ、さらには2010年代以降の「ネオ・シティポップ」的な再定義、インターネットを介したグローバルな展開……などなど、時としてあいまいにも濫用されがちなこのワードとは「何か」を、過不足なく網羅している、決定版と呼ぶべき一冊だ。かつ、今後は本書を基礎としてより詳細な研究も行われるだろう。包括している範囲が広大なので全てを分析することはとてもできそうになく、本稿ではその始点となる1960〜1970年代あたりに焦点を当て、社会状況と絡めつつ紹介してみる。

書評なのに自己紹介になってしまって恐縮なのだが、僕は1968年〜2020年までを追った「年表・サブカルチャーと社会の50年」を作成していたり、TVODでは『ポスト・サブカル焼け跡派』で1970年前後からの文化状況を追ったりしている。それはつまり始点となる「1968年」あたりの時代性に対するこだわりがあるからなのだが、なぜこだわるかというと「ここが現在への始まり」だと考えているからにほかならない。

一般的な、昨今では特に強くなっていそうなこの時代に対するイメージとは、「政治の季節」が終わり、消費文化が爛熟していった境目であり、特に「政治」を重要視する向きからはある種の「反動」的状況の現出だったというものだろう。しかし、果たしてそう断言して良いものなのか。当然ながらある時代の中には複雑なレイヤーがある。そこに迫るにはさまざまなアプローチが可能だが、実は「シティポップ」と言うキーワードもまた、あの時代の「政治性」と「非政治性」のあわいを見極めるために重要なのである。本書はまずこの点に気付かせてくれるのだ。

村上春樹の小説なんかにもある通り、学生運動に関わった/周縁にいた者の多くは就職して企業戦士になり、その後の経済大国を担うようになるといわれる。しかし全員がそうなったわけでは当然なく、その後のミニマムな社会運動の担い手になったり、塾講師(河合塾などが有名)になったり、出版や映像、アニメに至るまでの文化領域で活動するようになるなど、アウトサイダー的な存在がいたことは見逃せない。そこでは既存の政治的な言語を超えた(ゆえに、非政治的にも見える)作業が行われていたのではなかろうか。

音楽の分野も例外ではない。本書では「シティポップ」の源流としてのはっぴいえんどについて触れられているが、岸野雄一氏による補論「はっぴいえんどのシティポップへの影響を風景論を通して考える」は特に新鮮なアプローチを行っている。同時代の政治的言語からは距離を取っていた彼らだが、それを非政治的な態度と片付けることは容易い。しかし、ここに補助線として、当時松田政男らラディカルな映画批評の中で展開されていた「風景論」を導入することにより、言語化されない政治性を見いだす試みを行っている。風景を「国家=権力」と捉え、それを「撃つ」ために風景を現出させるーーと書くと難解なのだが、ここではその方法論が、極端に観念的になっていく当時の「運動」の「言葉」に対する突破口でもあったと指摘するにとどめておく。同時期に右と左の間隙で観念的なマンガを生み出していた宮谷一彦に「風景」を描かせたはっぴいえんどもまた、その影響の圏内にいたのではという指摘は非常にスリリングである。

柴崎氏の本論にもある通り、70年代を経て「風景」は、「シーンメイキング」という具体的な機能を持つようになり、アイテムとして消費社会に回収される。その中で「シティポップ」的なる音楽が花開く。この帰趨は70年代における社会変化と結びついている。余談になるが、赤瀬川原平が1972年に「発見」した「トマソン」も、似た道筋を辿っているのではないか。60年代の「反芸術」の果てに見出した、作者不在で偶然生まれた異化された事物に着目し「純粋芸術=トマソン」とする作業は「風景論」とも共振している。ただこのような試みは、徐々に「VOW」などを経て「街のおもしろネタ」として消費社会に組み込まれていったのだ。

さて現在はどうだろうか。「風景」的なイメージを大きな構成要素として持ったシティポップは、同時代の四畳半フォーク経由の「ニューミュージック」に見られた「私語り」と距離を取っていたぶん、むしろ再評価どころかグローバルな、ある普遍性すら持つものとして現代に受け入れられている。期せずして「クールジャパン」(2010年前後)みたいな上からのプロジェクトでも成し遂げなかったような状態になっているのが興味深い。現状を「海外でも評価されている日本のシティポップスゴイ」に回収する引力もなきにしもあらずかもしれない。しかし、本書でも最後に示されているが、このムーブメントは「仕掛け」があるわけでもなく、「コンヴァージェンス・カルチャー」的に消費されており、今後メディアが「今、シティポップがブーム」と紹介し続けるのをよそに、より勝手な、かつ持続的な進化を遂げていくのではいかとも思う。その中核にネット上で増殖する「風景」の数々があるのは、かつての風景論が見いだそうとした政治性への一つの回答になりえるか、それとも全く別のものを生み出すかは注視していきたいところだ。