Academia.edu no longer supports Internet Explorer.

To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser.

"Oldwashing" ou le recyclage du patrimoine

"Oldwashing" ou le recyclage du patrimoine

"Oldwashing" ou le recyclage du patrimoine

"Oldwashing" ou le recyclage du patrimoine

"Oldwashing" ou le recyclage du patrimoine

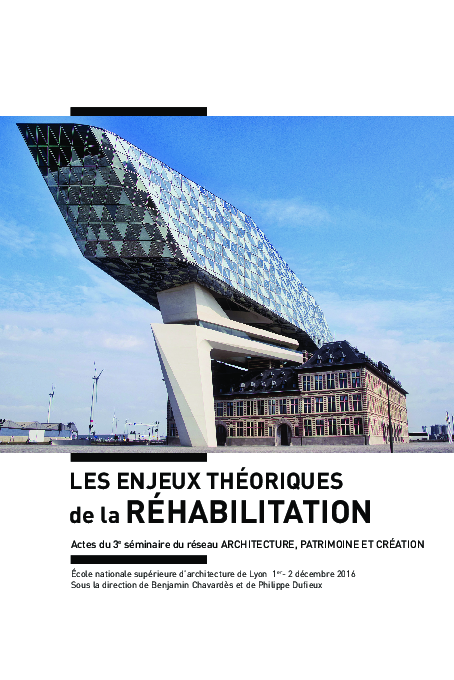

2016, LES ENJEUX THÉORIQUES de la RÉHABILITATION Actes du 3e séminaire du réseau Architecture, Patrimoine et Création

Related Papers

2011 •

Du centre-bourg à la ville, réinvestir les territoires, Association des architectes Conseils de l'Etat, DGALN, Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, Ministère de la Culture

Du centre-bourg à la ville. Réinvestir les territoires, constats et propositions des Architectes-conseils de l'État2019 •

En 2018-2019, l’association des Architectes-conseils a conduit une étude visant à identifier les facteurs qui participent à la dévitalisation des centres-bourgs ainsi que les outils et méthodes qui peuvent être utilisés pour y remédier. Les Architectes-Conseils de l’État ont mobilisé l’ensemble de leur réseau national pour illustrer d’exemples leurs propos. Présents en direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), en direction régionale des Affaires culturelles (DRAC) et en direction départementale des Territoires (DDT), les Architectes-conseils de l’État sont des professionnels de l’architecture qui apportent leur expérience, leurs compétences et leurs conseils aux services de l’Etat précités dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques nationales.

Éléonore Marantz (dir.), L’atelier de la recherche. Annales d’histoire de l’architecture #2016# : L’architecture en discours, actes de la journée des jeunes chercheurs en histoire de l’architecture du 29 septembre 2016, Paris, site de l’HiCSA, mis en ligne en mars 2019.

Éléonore Marantz (dir.), L’atelier de la recherche. Annales d’histoire de l’architecture #2016# : L’architecture en discours, actes de la journée des jeunes chercheurs en histoire de l’architecture du 29 septembre 2016, Paris, site de l’HiCSA, mis en ligne en mars 2019.2019 •

Cette deuxième livraison de L’Atelier de la recherche. Annales d’histoire de l’architecture#2016# rassemble des articles issus de communications présentées par des étudiants en histoire de l’architecture de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne lors de la journée d’étude « L’architecture en discours » (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, INHA/Galerie Colbert, 29 septembre 2016). Elle donne à entendre la diversité et la pluralité de leurs travaux, en les invitant à revisiter leur objet de recherche au prisme du thème de la fabrique, de la réception et des dépassements de l’architecture par les discours. Leurs réflexions s’articulent autour de deux axes. Le premier, « La fabrique d’un discours matriciel. L’architecture mise en mots », traite du processus de « mise en mots » de l’architecture comme fondement d’une démarche conceptuelle. En mettant en regard les recueils d’architecture français et allemands du XIXe siècle, Bruno François explique par exemple comment, à partir d’un même objet (l’architecture toscane), les convictions et sensibilités des auteurs peuvent, par le biais du discours, engendrer différents processus de validation et de promotion de modèles. Andrés Avila revient, pour sa part, sur la médiatisation des cinémas des années 1930 au travers de l’étude de deux revues britanniques spécialisées – The Ideal Kinema et Cinema Construction – qui proposent une lecture renouvelée des processus de médiatisation de l’architecture cinématographique. Alison Gorel-Le Pennec invite à comprendre comment John Hejduk et Henri Ciriani ont pu, par les mots, construire un nouveau type d’enseignement du projet architectural au cours des années 1970. Au travers de l’analyse du projet urbain « Expérience Nîmes », Fanny Bocklandt montre que, dans un contexte de très forte exposition de l’action municipale aux média et à la communication, le jeu des représentations a pu prendre le pas sur des stratégies d’aménagement urbain. Enfin, Léo Janin, en s’appuyant sur les réhabilitations et reconversions conduites par l’agence Reichen et Robert, montre comment la fabrique d’un discours mémoriel peut concourir à créer du patrimoine, là où il n’y avait parfois qu’une architecture « courante ». La seconde partie de l’ouvrage, « Discours et détours. L’architecture mise en abîme par les mots », explore la façon dont le projet d’architecture, l’architecture, ou l’architecte lui-même, peuvent être « saisis » (au sens propre et au sens figuré) par les mots. Anaïs Carré s’intéresse ainsi aux discours, parfois contradictoires, qui s’élaborent à propos des rapports entre art et architecture, au travers des lycées construits à Paris entre 1950 et 1983. Violette Giaquinto, en abordant la présence des femmes dans la section architecture de l’École des beaux-arts entre 1898 et 1968, met en lumière l’importance qu’ont pu avoir les discours en termes de représentation des étudiantes en architecture et des femmes architectes, mais aussi, par un jeu de miroir, leur impact sur la formation effective des femmes en architecture. Des problématiques comparables sont abordées par Émilie Bloch dans son texte consacré au pavillon français de l’Exposition universelle d’Osaka (1970), puisqu’elle explique comment l’émergence et la confrontation de récits contradictoires ont mis en échec le projet de Denis Sloan et Jean Le Couteur. Thomas Bédère analyse la façon dont Renzo Piano, de manière aussi savante qu’ambiguë, a contribué à forger son image (mais aussi sa carrière et son architecture) au prisme du jeu de la critique architecturale. Enfin, Nicole Cappellari, par la lecture qu’elle propose de l’exposition La Métropole imaginaire (1989-1990, Institut français d’architecture, Paris), revient sur les processus méthodologiques et intellectuels mobilisés par Bruno Fortier pour élaborer son Atlas de Paris et la théorie architecturale qui en découle. Contributions de Andrés Avila, Thomas Bédère, Émilie Bloch, Fanny Bocklandt, Nicole Cappellari, Anaïs Carré, Bruno François, Violette Giaquinto, Alison Gorel-Le Pennec, Léo Janin.

Le plan de conservation du site patrimonial de Sillery (PC) présente une synthèse de bon nombre d’études portant sur l’histoire, l’architecture, les paysages, les boisés, etc. Il décrit ensuite les caractéristiques qui incarnent les valeurs d’histoire, d’art/architecture, et d’environnement (celles qui ont été retenues), avant de présenter les orientations de conservation. Ces dernières sont présentées dans la quatrième section du PC qui reprend chacune des caractéristiques du site patrimonial et les assorti d’orientations générales et spécifiques de préservation. Le but tacite des orientations du PC est de minimiser les interventions pouvant affaiblir l’appréciation des valeurs patrimoniales du secteur. Il est difficile de reprocher de bonnes intentions. Les orientations adoptées par le PC visant la protection et la préservation des lieux s’inspirent des principes et politiques adoptés par bon nombre d’États et d’organismes qui oeuvrent dans le domaine tels les chartes internationales, les Lignes et normes directrices du Canada, etc. Les orientations relatives aux interventions sur l’existant et aux constructions nouvelles se veulent le reflet des meilleures pratiques architecturales. Mais elles sont restrictives au point où elles peuvent heurter les professionnels dans leurs compétences de design. Certes, il vaut mieux guider les architectes et urbanistes non familiers avec les pratiques de conservation ainsi que le public, les fonctionnaires au ministère et les comités qui auront à évaluer les projets qui leur sont soumis que de les laisser faire fi de l’existant. Pour ces personnes, le PC est un outil d’aide à la décision qui peut davantage servir comme outil de sensibilisation au patrimoine. Sans reprendre chacune des orientations générales et particulières, la discussion suivante a pour but de montrer à quel point elles deviennent essentiellement un guide d’intervention, une recette à appliquer partout sur le site peu importe le projet. Avec tant de détails le lecteur perd de vue ce qui est réellement important : faire vivre le patrimoine en gérant sa transformation.

Ballester, Patrice (2018), « Les Jeux olympiques et paralympiques de Barcelone en 1992 – Interview de Patrice Ballester » in Les cahiers de la chaire immobilier et développement durable, sous la direction d'Ingrid Nappi-Choulet et d'Emmanuel de la Masselière, « L'héritage urbain et immobilier des méga-events », Cahier # 6, pp.160 – 169. Barcelone et ses jeux Olympiques de 1992, un modèle de réussite et un regard critique à prendre en compte pour les futures olympiades. Aménagement, urbanisme, art urbain, tourisme, stratégie économique. Barcelona and its Olympic Games of 1992, a model of success and a critical look to take into account for future Olympics Games : city-planning, urban art, tourism, economic strategy. À travers une vingtaine d’entretiens avec des chercheurs, des universitaires, des élus et des architectes urbanistes, ce sixième numéro des Cahiers de la Chaire Immobilier et Développement Durable de l’ESSEC porte un regard critique sur les effets urbains et immobiliers des grands événements sur les villes qui les accueillent comme les Jeux Olympiques, Paralympiques et les Expositions universelles. Il met en perspective cet héritage urbain et immobilier d’événements antérieurs avec les attentes de Paris envers les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 qu’elle accueillera et l’Exposition universelle de 2025, qu'elle aurait pu accueillir si sa candidature avait été maintenue. Au moment des candidatures, et Paris le confirme, ces impacts espérés sur le développement et l’aménagement immobiliers et urbains sont immenses. Les analyses a posteriori en Europe, au Brésil et au Japon montrent qu’ils diffèrent d’un cas à l’autre. Parfois, ils sont mitigés voire négatifs : des éléphants blancs sont à l’abandon ; la dette laissée impacte les finances de la ville pour plusieurs décennies. Parfois, au contraire, ils sont très positifs : un quartier est créé, une ville change de dimension et de trajectoire. Face à ces situations diverses, le Cahier met en lumière les conditions du succès des mega-events. La plus importante est de penser l’héritage en amont, dès la phase de candidature. La deuxième est de se doter d’une stratégie de valorisation de l’événement : l’événement n’est pas, du point de vue urbain, une finalité mais une occasion formidable de développement ; au-delà de l’engouement médiatique, il conforte et accélère une dynamique de projet. Through some twenty interviews with researchers, academics, elected officials and urban architects, this sixth edition of the Cahiers de la Chaire Immobilier et Développement Durable de l’ESSEC takes a critical look at the urban and real estate-related effects of major events on the cities that host them (Olympic and Paralympic Games and World Expos). It puts the urban and real estate legacy left behind by previous events in perspective with Paris’ expectations of the 2024 Olympic and Paralympic Games, to which it will be host and World Expo 2025, to which it could have been hosted if Paris' candidacy had been maintained. During the bidding process, as Paris confirms, the awaited impacts on development and real estate and urban re-development are tremendous. Post-time analyses in Europe, Brazil and Japan show that they differ from case to case. In some instances, the outcomes are mixed or even negative: white elephants are marooned, and the debt left behind has an impact on city finances for decades. In others, to the contrary, the outcomes are strikingly positive: a neighbourhood is created, or a city changes dimension and trajectory. Looking at each of these situations, this Cahier brings to light the conditions for successful mega-events. The most important is that the legacy be taken into consideration already upstream, from the bidding phase. The second is the development of a strategy for maximising the value of the event: the event is not, from an urban perspective, an end-purpose, but a fantastic opportunity for development; beyond the media enthusiasm, it strengthens and speeds up a project's dynamic.

2016 •

En 2013, la révision de la loi sur l’aménagement du territoire en Suisse était majoritairement acceptée. Proposée pour freiner le mitage du territoire – en constante augmentation depuis ces dernières années elle implique nécessairement un changement de référentiel dans les pratiques de l’aménagement urbain. Les valeurs du développement durable – densification, économies d’énergie, zones de compensation, etc. – sont devenues les maîtres mots de l’action publique. Si le processus de reconstruction de la ville sur la ville peut apparaître pour certains comme une menace pour le patrimoine des villes, il peut être aussi présenté comme une opportunité pour réinvestir et réinventer les territoires urbanisés. On propose d’interroger l’opposition entre densification et protection du patrimoine et d’esquisser quelques pistes de réflexion afin d’appréhender de manière complémentaire ces deux registres d’action. On insistera notamment sur l’importance de l’appréhension du patrimoine dans une dynamique globale anticipant le développement futur des territoires ainsi que sur le nécessaire changement de posture du conservateur vers celle de promoteur de la culture du bâti. Cet article s’appuie sur un entretien effectué auprès de Jacques Bujard, Conservateur cantonal à Neuchâtel.

RELATED PAPERS

2006 •

DINU BUMBARU; PIERRE CABANES; HORST GODICKE; GIANCLAUDIO MACCHIARELLA (editors ), Le patrimoine culturel dans le Sud-Est européen, n. 3: ALBANIE, UNESCO, Paris

Le patrimoine culturel dans le Sud-Est européen: ALBANIE2004 •

La cellule des Lauzières dans son territoire

Revue de l'Agence arcadienne, ESAAA, n°12014 •

Les églises du Québec. Un patrimoine à réinventer

Les églises du Québec. Un patrimoine à réinventer (chapitre 5)2005 •

Positionnement des collectivités territoriales dans la chaîne de l'archéologie : vers une logique de coopération ?

Stahl Marie. "Les applications de la nouvelle réglementation en matière de dévolution du mobilier". In : Positionnement des collectivités territoriales dans la chaîne de l'archéologie : vers une logique de coopération ? Sélestat : PAIR, 2006, p. 59-612006 •

François-Frédéric MULLER

François-Frédéric MULLER