盗み殴られても飢えた弟に…戦争孤児7歳 地下道の記憶

物乞いするか、残飯を拾うか、盗むか。少女が路上で生き抜くためには、それしかなかった。

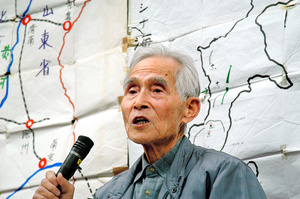

終戦後間もない1945年秋。空襲で家を焼かれ、親を亡くした鈴木賀子(よりこ)さん(83)=埼玉県川口市=は、上野駅の地下道にいた。

当時7歳。「浮浪児」と呼ばれた戦争孤児の一人だった。隣には4歳の弟がいた。

焼け残った布団の切れ端をしき、冷たい通路の上で寝た。何より強烈なのは飢えの記憶だ。朝から晩まで、どうやって空腹を満たすかを考えていた。

家族で生き残った当時14歳の姉が都内で働いていたが、事情があって姉の寮にはいられなくなった。姉は数日おきに食べ物を届けてくれたが、それでは飢えはしのげなかった。

おなかを壊すのを覚悟でヤミ市の残飯をあさり、下痢を繰り返した。

米兵の車を見つけたら、車が動き出しても車体にしがみつき「ギブミーチョコレート!」と叫んだ。チョコをもらえたら、ヤミ市で雑炊と物々交換した。

「おまえも孤児か」

あるとき小学校高学年ぐらいの年上の男の子に声をかけられた。この「お兄ちゃん」に、生きのびるための盗みを教わった。

数人の孤児仲間で、上野公園などを訪れる人のお弁当を狙う。相手に近づくのは鈴木さんの役割。小さな女の子で警戒されにくいからだ。とった弁当はすぐ仲間の男の子に渡し、次々とリレーのようにつないで弁当を盗んだ。

うまくいったときは、仲間とわけあった弁当の一部を手のひらにのせ、弟に持ち帰った。

空腹に耐えかね、ヤミ市の食べ物を1人で盗んだこともある。

孤児の「お兄ちゃん」には、「かっぱらったらすぐ食べ物を口に入れろ。そうすれば捕まっても取り返されることはない」と教わった。

だが口に食べ物を入れると逃げ足が遅くなる。お店の人に何度も捕まり、殴られた。おなかをすかせて泣く弟を思い、ひたすら耐えた。殴られた後で、おまんじゅうを口から出し、弟に半分あげた。

行政の支援は「100%なかった」。孤児たちは、「かり込み」と呼ばれた行政による強制的な保護収容を恐れた。捕まったら、殺されるほどひどい扱いを受ける、と聞いていた。

みなが自分のことで精いっぱいだった極度の窮乏期。世間の目は冷たかった。

「通行人が寝ている子をけと…