Kubernetesでもデータベースを本格運用――「PostgreSQL Operator PGO」を使い倒す:Cloud Nativeチートシート(19) Kubernetesやクラウドネイティブをより便利に利用する技術やツールの概要、使い方を凝縮して紹介する連載。今回は、Operatorを利用して、Kubernetes上でデータベースを動作させる方法とその利点を紹介します。

Kubernetesでもデータベースを本格運用――「PostgreSQL Operator PGO」を使い倒す:Cloud Nativeチートシート(19) Kubernetesやクラウドネイティブをより便利に利用する技術やツールの概要、使い方を凝縮して紹介する連載。今回は、Operatorを利用して、Kubernetes上でデータベースを動作させる方法とその利点を紹介します。

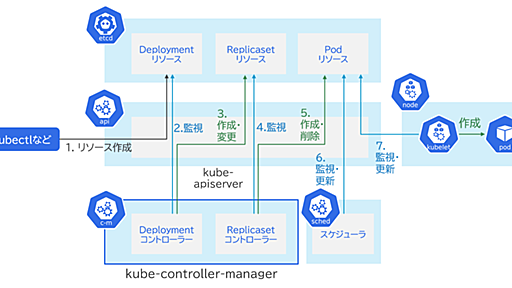

Kubernetesに無限の可能性を生み出す「Operator」「CRD」「カスタムコントローラー」とは:Cloud Nativeチートシート(8) Kubernetesやクラウドネイティブをより便利に利用する技術やツールの概要、使い方を凝縮して紹介する連載。今回は、Kubernetesの機能を拡張する「Operator」「CRD」「カスタムコントローラー」について解説します。 ヤフーやサイボウズも使っている、Kubernetesの「Operator」とは Kubernetesでは、「Pod」「ReplicaSet」「Deployment」「Service」などの標準のリソースが用意されていますが、「Operator」を利用すると、独自のリソースを追加してKubernetesを拡張することができます。 Operatorは既に広く利用されています。 世の中の先進企業の例を見ると、ヤフーのKu

※岡本、正野、宇都宮はNTTデータ所属 Kubernetesやクラウドネイティブをより便利に利用する技術やツールの概要、使い方を凝縮して紹介する本連載「Cloud Nativeチートシート」。前回から複数回に分けて「Observability(オブザーバビリティ)」「可観測性」にフォーカスして解説しています。 Kubernetesを使っていてトラブルが発生したけど、原因究明をどう進めればいいか分からない……ということはありませんか? コンテナを利用したシステムでは、マイクロサービス化が容易なので、コンポーネントやサービスの数が従来のシステムに比べて非常に多くなります。そのため、障害が発生した場合の原因の究明も大変になります。 そこで今回は、「Observabilityでいろいろとデータが取れるのは分かったけど、何からどう見ていけばいいのか分からない」という方向けに、Kubernetesで実

なぜKubernetesを採用するのか 2000人の開発者に提供するサービスで得られた知見と課題:巨大SIerのコンテナ・Kubernetes活用事例(3) NRIのコンテナ・Kubernetes活用事例を紹介する本連載。第3回は開発者のQCD(Quality、Cost、Delivery)を向上させることを目的とした開発支援サービスにKubernetesを適用した事例を紹介する。 Kubernetes採用の背景とメリット 野村総合研究所(以後、NRI)では、ここ数年でKubernetesを利用するプロジェクトが増えてきた。本記事で取り上げる自社サービス「aslead」や、社内のプライベートクラウドに構築した「OpenShift」でもKubernetesを活用している。Amazon Web Services(AWS)が提供する「Amazon EKS(Amazon Elastic Kubern

安定志向のNRIが変化の激しいKubernetesを推進する理由:巨大SIerのコンテナ・Kubernetes活用事例(1)(1/2 ページ) さまざまな顧客のシステム開発や運用に関わる中で、NRIはコンテナ技術やKubernetesに積極的に取り組んでいる。本連載の初回はNRIが抱える組織や文化の課題を整理し、Kubernetesに期待していることを紹介する。

AI/機械学習をソフトウェア不具合の予測や人材探索、議事録作成に活用――NRI:@ITソフトウェア品質向上セミナー @ITは2018年12月14日、「@IT ソフトウェア品質向上セミナー」を開催した。本稿では野村総合研究所(NRI)の講演「最近流行りの機械学習、どの分野に適用させています? ソフトウェア不具合予測を中心とした、機械学習活用事例のご紹介」の模様をお届けする。 @ITは2018年12月14日、「@IT ソフトウェア品質向上セミナー」を開催した。本稿では野村総合研究所(NRI)の講演「最近流行りの機械学習、どの分野に適用させています? ソフトウェア不具合予測を中心とした、機械学習活用事例のご紹介」の模様をお届けする。 NRIは「aslead」というブランド名で、「コラボレーションパッケージ」と「開発パッケージ」からなる働き方改革や生産性向上を支援するソリューションを提供している。

ネットワークエンジニアなら「回線の実体=レイヤーゼロ」を知っておこう:羽ばたけ!ネットワークエンジニア(11)(1/2 ページ) 日々、2000拠点を超えるネットワークの運用を手掛けていると、OSIの7階層モデルにないレイヤーゼロの話、つまり「回線」をいかに引くかという点をないがしろにできないことが分かる。今回はネットワークエンジニアが意外と知らないレイヤーゼロの基本について述べたい。 企業ネットワークの提案書や設計書にある「ネットワーク構成図」では、回線を1本の直線で表現することが多い。拠点を表す四角い枠に直線を1本引き、そこにルーターを接続する。もうすこし詳細な図では回線終端装置を表す箱をルーターの前に書く。日々、図を描くネットワークエンジニアは、線を1本引けば回線が引けたような気分になるかもしれない。 しかし、回線を現実に開通させるのはそれほど簡単ではない。はっきり言ってとても面倒で

GitHubが障害を総括、43秒間のネットワーク断が1日のサービス障害につながった:データベースの不整合解消に時間 GitHubは2018年10月30日(米国時間)、2018年10月21日16時頃(米国太平洋時)から約24時間にわたって発生した障害に関する分析報告を、同社のブログに掲載した。これによると、ネットワーク機器の部品交換で生じた43秒のネットワーク接続断が、GitHubのメタデータ管理データベースの不整合を引き起こし、復旧に時間を要したという。 GitHubは2018年10月30日(米国時間)、2018年10月21日16時頃(米国太平洋時)から約24時間にわたって発生した障害に関する分析報告を、同社のブログに掲載した。これによると、ネットワーク機器の部品交換で生じた43秒のネットワーク接続断が、GitHubのメタデータを管理するデータベースの不整合を引き起こし、復旧に時間を要した

ディープラーニングの欠点をカバー、多変量データを短時間観測して将来動向を高精度予測――東京大学の研究グループが新理論を構築:短時間多変数の結果を長時間小変数に変換 ディープラーニングでは大量の教師データを集めることが前提となる。だが長期間にわたって時系列データを集めることは難しい。東京大学生産技術研究所の合原一幸教授らの研究グループは、多変数からなる過去の動向を短時間観測したデータを使って、この前提を崩す研究成果を発表した。遺伝子発現量や風速、心臓疾患患者数などの実際の時間データに対して予測を行い、有効性を確認したという。 東京大学生産技術研究所の教授である合原一幸氏らの研究グループは、多変数からなる過去の動向を短時間だけ観測したデータから、ターゲット変数の将来の動向を高精度に予測する新しい数学的基礎理論を構築した。 一般に、生体や経済、電力網のような複雑系では、多数の変数が複雑なネットワ

Microsoft、手書きのUIスケッチをHTMLに変換する「Sketch2Code」を発表:AIで手書きの図形と文字を認識 Microsoftは、手書きでスケッチしたUI画面をHTMLコードに自動変換するWebベースソリューション「Sketch2Code」を発表した。 Microsoftは2018年8月30日(米国時間)、ホワイトボードなどに手書きでスケッチしたユーザーインタフェース(UI)画面を、AI(人工知能)を利用して、HTMLコードに変換するWebベースソリューション「Sketch2Code」を発表した。 Microsoftによれば、UIのデザインプロセスには無駄が多いという。通常は、まずアイデアレベルのスケッチをホワイトボードに描き、数人で検討してから写真に撮影し、HTMLコードを書き下す。これでは手間ばかりかかり、すぐにアイデアを形にできない。 画像認識技術とAIを組み合わせ

Microsoft、オープンソースの自動UIテストスクリプトツール「WinAppDriver UI Recorder」を公開:自動UIテストのスクリプトを簡単に作成できる Microsoftは、Windows 10対応のUI自動化サービス「WinAppDriver」の新しいオープンソーステストスクリプトツール「WinAppDriver UI Recorder」を公開した。 Microsoftは2018年6月20日(米国時間)、「Windows Application Driver」(WinAppDriver)コミュニティー向けの新しいオープンソースツール「WinAppDriver UI Recorder」(以下、UI Recorder)の公開を発表した。UI Recorderは、自動化されたUI(ユーザーインタフェース)テストのスクリプトを簡単に作成できるツールだ。 WinAppDrive

「スマートスピーカー」の中にある「人工知能」は何をしているのか、作り方から理解する:ものになるモノ、ならないモノ(77) 世界の名だたるプラットフォーマーが開発に力を入れる「スマートスピーカー」。どのような手順でどんな処理が行われているのかは完全にブラックボックスだ。「スマートスピーカーを理解するには、自作するのが早道」と提唱する開発者に話を聞いた。 Amazon、Google、LINE、Apple(日本未上陸)と世界の名だたるプラットフォーマーが開発に力を入れる「スマートスピーカー」。筆者の中では、iPhoneに搭載されたSiriに次いで「人工知能」の存在を身近に感じる製品であると捉えている。ただ「オーケー、グーグル」や「アレクサ」と問い掛けたその先ではどのような手順でどんな処理が行われているのかは完全にブラックボックスだ。そのような折、「スマートスピーカーを理解するには、自作するのが早

AWSのデータセンターの中身を、設計総責任者が話した:「ここまで話していいの?」(1/2 ページ) Amazon Web Services(AWS)のバイスプレジデント兼ディスティングイッシュド・エンジニア、ジェームズ・ハミルトン氏は、AWSが11月11~14日に開催した「AWS re:Invent 2014」で、データセンターの構成、サーバーやスイッチの自社設計、SR-IOVなどについて語った。 [2014/11/21訂正]記事の初出時に、ハミルトン氏がAZ間の距離を「数キロメートル」と言ったと記述しましたが、数十キロメートルである可能性もあります。ハミルトン氏はAZ間が「multiple kilometers」であると表現しています。後出のハミルトン氏の議論では、例えばロサンゼルスとニューヨークの間の伝送遅延は74ミリ秒だが、これを1、2ミリ秒に抑えるためにAZ間は近くなくてはならない

ここ数年で大きな成長を見せている技術者コミュニティ。そんな中、少し変わったイベント運営をしているコミュニティがある――。 技術者コミュニティが主催するイベントは、ここ数年で大きな成長を見せている。例えば、Perl技術者のコミュニティ「YAPC::Asia」は、2006年時点の参加者は150人ほどだったが、2013年には1000人を超える規模になった。同様に、2012年には1000人規模だったHTML5コミュニティのイベント「HTML5 Conference」は、わずか1年で2000人規模にまで拡大した。 しかし、多くのコミュニティでは規模が大きくなるにつれ、さまざまな問題も浮上している。特に、お金の管理はスタッフのエネルギーを消失させるだけでなく、コミュニティ自体の基礎体力をも奪う。一度のイベントで1000万円以上の金額を扱うとなれば、無理もない。そのため、最近ではコミュニティ運営のための

継続的デリバリ/デプロイを実現する手法・ツールまとめ:DevOps時代の開発者のための構成管理入門(終)(1/2 ページ) バージョン管理や継続的インテグレーションとも密接に関わる継続的デリバリ/デプロイメントの概要や主なツール、経緯、実践事例を紹介。実践手法として「ブルーグリーン・デプロイメント」「Immutable Infrastructure」が注目だ。 完全に自動化されたリリースプロセスが必要となる「継続的デリバリ」とは いよいよ本連載「DevOps時代の開発者のための構成管理入門」も最終回となりました。今回のトピックは「継続的デリバリ」です。 継続的デリバリは、本連載で扱ってきたバージョン管理や継続的インテグレーションなどの単一のプラクティスではなく、それら一連のプラクティスを包含した、ソフトウェアデリバリ全体に対しての「考え方」「アプローチ」といえるものです。 「継続的デリバリ

NICTが脆弱なSSLサーバの検出システム「XPIA」を開発、分布を特定:「共通の秘密鍵」を生み出さない、適切な乱数生成モジュールの利用を 情報通信研究機構(NICT)は2013年10月22日、Secure Socket Layer(SSL)の脆弱性を検証するシステム「XPIA」を開発したことを明らかにした。 情報通信研究機構(NICT)は2013年10月22日、Secure Socket Layer(SSL)の脆弱性を検証するシステム「X.509 certificate Public-key Investigation and Analysis system(XPIA)」を開発したことを明らかにした。 XPIAは、SSLサーバが暗号化通信に利用しているX.509電子証明書からRSA公開鍵の情報を抽出し、脆弱性が存在しないかどうかを検証するシステムだ。XPIAでは、共通の秘密鍵を有しており

fluentdのほかにもバイナリシリアライゼーションフォーマット「MessagePack」の開発などで知られる古橋氏だが、学生時代からその技術力の高さには定評があり、注目され続けてきたスーパーエンジニアでもある。 今回、fluentdのユーザーでもあり、古橋氏とは旧知の仲でもあるグリー 開発本部 リーダーの森田想平氏がインタビュアーとなり、fluentdにまつわるトピックや、トレジャーデータでの開発、オープンソースへの想いなどを訊いている。本稿では、その模様をお伝えしながら、“エンジニア・古橋貞之”の魅力に迫ってみたい。 fluentd v11の注目ポイント 森田 まずは、グリーでも大変お世話になっているfluentdについて、いろいろ聞かせてください。開発中の新バージョン(v11)では、かなり大きな変更や機能追加があると伺っていますが、注目ポイントをいくつか教えてもらえますか。 フィルタ

まとめてたくさん処理したい! を解決する「Capistrano」:特集 DevOps時代の必須知識 インフラ運用の自動化を実現し、DevOpsを支援するツールはいくつかあります。ここではその中から「Capistrano」というツールについて、サンプルを用意しつつ紹介します。 はじめに インフラ運用の自動化を実現するツールには「Chef」や「Puppet」などいろいろあります。今回の記事ではそういったツールのうち、Capistranoというツールを簡単なサンプルを用意しつつ紹介します。 Capistranoとは Capistranoとは簡単にいうと、オープンソースで提供されている、複数のサーバ上で同時にスクリプトを実行するためのソフトウェアツールです。主に、同じ役割のサーバが複数台存在するような環境での自動化であったり、アプリケーションのデプロイ自動化に利用されています。 特にRuby On

データを置くなら知っておきたい、クラウドセキュリティの基本:暗号化とトークナイゼーション(1/2 ページ) SaaSをはじめ、クラウドコンピューティングの利用が拡大する中、企業は難しい課題に直面しています。自社でコントロールできない「クラウド」上にあるデータを、いかに保護するかという問題です。その解答の1つを紹介します。 はじめに 近年、「クラウドコンピューティング」の利用拡大には目を見張るものがあります。特に最近では、当初のSaaSモデル(例:Salesforce.com(SFA/CRM)、Google Apps(Gmailなど))のみならず、PaaSモデル(Force.comなど)、IaaSモデル(Amazon Web Servicesなど)の成長が著しいと感じられます。 このことは、SaaSモデルのみならず、業務システムのクラウド化が進んでいることも意味しています。ちなみに、Forc

連載の第2回目(「電子証明書と認証局」)において、「証明書の廃棄」について簡単に述べた。この部分は実際にPKIに接する人々にとって誤解が多い部分であり、ここでもう一度「証明書の有効性」についてクローズアップしていきたい。 証明書のステータス まず、証明書の「状態」について説明しよう。証明書は、大きく分けて「有効」と「無効(有効ではない)」状態が存在する。さらに、「無効」状態には「有効期限切れ」「廃棄(失効)状態」「一時停止(失効)状態」の3つのステータスがある。証明書(あるいはその鍵による署名データ)を受け取った側はその証明書が自分の信頼する認証局から発行されているかどうか、ということと同時にその証明書が「有効」な状態にあるかどうかを確認しなければならない。 クレジットカードの場合に例えて考えてみよう。 通常、クレジットカードを顧客が提示した場合、加盟店は当然のことながら自分の店が加盟して

リリース、障害情報などのサービスのお知らせ

最新の人気エントリーの配信

処理を実行中です

j次のブックマーク

k前のブックマーク

lあとで読む

eコメント一覧を開く

oページを開く