〔photo〕iStock

〔photo〕iStock数年前からノーベル文学賞発表の季節になると、村上春樹さんが受賞するかも、という報道を目にするようになりました。世界を見渡してみると、日本の小説には無い魅力を持った良作や、驚きに満ちた問題作がたくさんあるんです。

日本で今年、翻訳刊行された数々の小説の中から、これまで各紙誌の書評委員を務め、『風と共に去りぬ』の新訳が話題の翻訳家・鴻巣友季子さんに、2015年のベスト12作品を選んでいただきました。海外ではこんな作品が書かれているのか!とびっくりすること間違いなし。ぜひ年末年始は海外にも目を向けてみて下さい。

* * *

ノーベル賞候補と囁かれるアメリカ人作家

遺伝子操作が日曜大工感覚でできるようになったら?――そんな世界はもうすぐそこまで来ているのかもしれません! パワーズには『幸福の遺伝子』というカルト科学小説もあるのですが、『オルフェオ』は、遺伝子工学と音楽という分野を掛け合わせた野心作。

国家保安局にバイオテロの容疑をかけられた元前衛音楽家の初老男の逃走劇がメインストーリーですが、彼の過去の物語がからみ、パワーズ流の20世紀現代音楽史が語られる。なにしろ、この主人公の作る音楽というのが珍妙なものばかり。テルミンなどの伴奏で、ソプラノ歌手がカフカの格言を歌いあげる連作歌曲とか、歌い手が痙攣しながら踊り、奏者がガスマスクを着けてタップを踏む歌曲とか、まあ、かなり精度の高い「現代音楽あるあるネタ」も満載。

とはいえ、パワーズの一番の強みは人間の俗っぽいところをちゃんと描くことです。主人公は初恋の女性、元妻、仲たがいしたビジネスパートナー、そして最愛の娘との再会を経て、健気に生まれ変わろうとしますが……。背景には、科学と芸術、生命倫理と審美性のスリリングな睨み合いがあります。近年、「ノーベル賞候補」の声もちらほら聞かれるアメリカの作家です。

今年の邦訳書のなかでも最もシリアスな問題作の一つである、近未来小説『服従』。イスラーム教を主題にした本作のフランスでの発売日に、(偶然ではありますが)シャルリー・エブド襲撃事件が起きたという。奇しくもその号の「シャルリ―」紙の表紙を飾っていたのは、預言者としてカリカチュアされたウエルベックの姿でした。

本作では、2022年のフランス大統領選挙で、オイルマネーで潤うムスリム同胞団が政権を握り、フランスはイスラーム教に服従することになる――まるで、『О嬢の物語』の女性のように従順に。すべてをありのままに受け入れ、服従することの至福? かつてソール・ベローの『宙ぶらりんの男』のラストに感じた恐怖に通じるものを感じました。しかしもっと苛烈。

ちなみに、ウエルベックは一昨年、「世界一賞金が高い文学賞」(10万ポンド)と言われる通称「ダブリン文学賞」で、『1Q84』の村上春樹のライバルと目され、栄冠を競り合いました(結果、二人とも受賞ならず)。

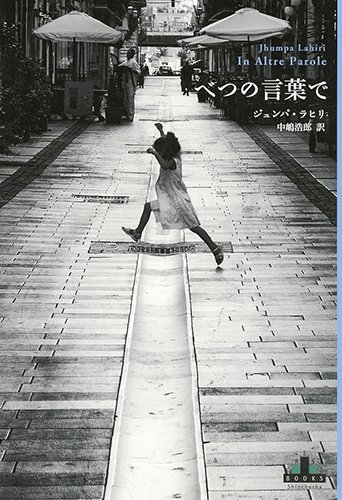

政治的、経済的な理由ではなく、自らの意志で「言語的亡命」をはたす作家がいます。そして、その言語が書き手の人生を変えることがある。ジュンパ・ラヒリはそういう作家のひとりです。ベンガル人の父母のもとロンドンに生まれ、ベンガル語を母語として育ちますが、幼少時に渡米、英語を第一言語(継母語)として、作家としての名声を確立。しかしベンガル語と英語のほかに、20代のローマ旅行でイタリア語に深く魅了されます。

本書は、ラヒリが試行錯誤の末に身につけた第三の言葉で綴る初エッセイ集(魅力的な短編二編も併録)。「わたしには祖国も特定の文化もない。もし書かなかったら、<中略>地上に存在していると感じられないだろう」というラヒリの一語一句に、言葉の断裂の痛みと歓びが垣間見え、苦しさと愛しさで胸がいっぱいになります。