まるで建物を解体する巨大な鉄球のように、数10億年前、木星は内部太陽系(現在、地球や火星といった岩石惑星がある太陽に近いエリア)を大移動し、地球に似た生まれたての惑星を粉々に砕いていたという新説が発表された。

なぜ私たちの太陽系は、他の惑星系と大きく違うのか。3月23日に学術誌「米国科学アカデミー紀要」(Proceedings of the National Academy of Sciences)に掲載された画期的な発見により、この長年の謎の解明に一歩近付けるかもしれない。

少なくともこの銀河系では、地球よりも大きな惑星が恒星のかなり近くを周回しているのが惑星系の標準的な姿らしい。ところが太陽系では、太陽の近くにそうした大きな惑星は1つも見当たらない。

「我々の太陽系は普通ではないという印象は強まる一方です」。論文の共著者でカリフォルニア大学サンタクルーズ校の天文学者グレゴリー・ラフリン氏は、コメントの中でそう語った。

ラフリン氏ら研究チームによれば、原始の内部太陽系では地球より大きな惑星がいくつも生まれ、太陽のすぐ近くを周回していた。太陽系外惑星の発見により、天の川銀河のあちこちにある恒星の周囲がほぼ同様の状態であることが分かっている。

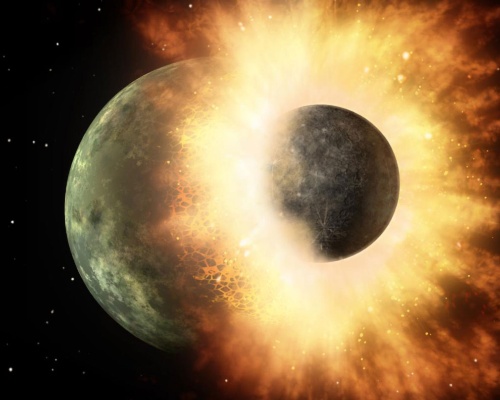

だが、現在の太陽系はそうなっていない。研究チームは、太陽の近くを回っていた大きな惑星が木星との衝突で破壊され、ずっと後になって、そのかけらから地球などの小さな岩石惑星が形成されたと考えている。

太陽系形成の初期に木星が内部太陽系へと移動したという仮説は「グランド・タック・モデル」と呼ばれる。このとき、惑星同士の重力が強く影響しあって互いの軌道が重なり、できて間もない岩石惑星間で激しい衝突が何度も起こったと考えられる。

「低軌道で地球を周回する衛星が他の物体と衝突した場合と同じ懸念です。破片がさらに他の衛星にぶつかり、連鎖反応のようにいくつも衝突が起こることになるでしょう。我々の研究結果は、まさにそのような衝突の連鎖を木星が内部太陽系で発生させたであろうことを示したのです」とラフリン氏は語る。

衝突で生まれた破片の多くは太陽に引きつけられて飲み込まれ、内部太陽系には惑星がなくなってしまった。

地球は「第2世代」

ラフリン氏らの仮説では、衝突の後には惑星の残骸が散らばって混沌とした状態になり、そこから「第2世代」の惑星が内部太陽系で生まれたと説明される。これが、現在私たちが目にする惑星の姿だという。

天文学者らは、複数の星からなる惑星系をこれまでに500個近く発見してきた。通常は地球の数倍の質量を有する「スーパーアース」(巨大地球型惑星)がいくつか存在して恒星の周囲を回っているが、恒星までの距離は水星から太陽までの距離よりもずっと近い。木星に似た巨大なガス惑星も、やはり中心の恒星からそれほど離れていない場合が多いことが分かっている。

したがって、現在木星が外部太陽系にあるのは、隣にある巨大なガス惑星の土星に引っ張られたからにすぎないようだ。木星が太陽から遠く離れてしまったことで、地球など今ある内部太陽系の岩石惑星が誕生できたと考えられる。

「木星がまず太陽系の内部に向かって動き、それから外側へ移動したというモデルは、多くの証拠によって裏付けられています。私たちは研究に際して、その影響のほうに着目しました。木星の『グランド・タック』(方向転換)が、原始の内部太陽系にとってはおそらく『グランド・アタック』(攻撃)だったのです」