Pukara #20 PDF

Pukara #20 PDF

Cargado por

Wilmer MachacaCopyright:

Formatos disponibles

Pukara #20 PDF

Pukara #20 PDF

Cargado por

Wilmer MachacaTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Pukara #20 PDF

Pukara #20 PDF

Cargado por

Wilmer MachacaCopyright:

Formatos disponibles

La Paz, 7 de junio - 7 de julio de 2007 Pgina

Peridico mensual

7 de junio

al 7 de julio

de 2007

Bolivia

Ao 2

Nmero 20

Precio Bs 3

Vestimentas,

mensajes y poder

poltico

Conozcamos los antecedentes de la

chamarra fashion de Evo Morales

La Paz, 7 de junio - 7 de julio de 2007 Pgina

Hablando de una historia:

LA AUTONOMA Y LA DIVERSIDAD

Fiesta del Gran Poder y

colonialidad

La Fiesta del Seor del Gran

Poder, que se realiza todos los

aos en la ciudad de La Paz el

primer sbado del mes de junio,

congreg una vez ms una cantidad impresionante de grupos de

danza y espectadores, as como

personeros y altos funcionarios

pblicos a la pesca de fcil popularidad.

La dicotoma entre

fervor popular y

poder poltico religioso ajeno es

todava vigente en la

actualidad

Los orgenes de esta festividad

estn en el culto a una imgen de

Jesucristo que tena originalmente tres rostros. Por esta particularidad

esta pintura fue objeto de la persecucin por parte de la jerarqua de

la iglesia Catlica: buscaba eliminarla de la devocin popular, mientras

la poblacin la protega. Finalmente, la imgen fue retocada

pintndosela un solo rostro.

Son, quizs, esas vicisitudes las que implantaron las races de una

religiosidad popular que congrega hoy en su festividad a ms de

300.000 personas. La original dicotoma entre fervor popular y poder

poltico-religioso ajeno, tiene, sin embargo, lacerante vigencia.

Ya no se trata de la oposicin entre poblacin y jerarqua eclesistica,

sino entre pueblo de races originarias con los actuales regentes

municipales, quienes han asumido el papel de mandones polticos,

culturales y religiosos en esta festividad.

Cuando a inicios del siglo XX empezaron los pobladores de origen

andino a participar en esta celebracin con abundancia de grupos de

msica y de baile, no solamente la jerarqua eclesistica, sino tambin

los gobiernos municipales de entonces intentaron prohibirlas.

La represin que se desarrol entonces fue una verdadera guerra

de exterminio cultural. Autoridades e intelectuales bolivianos vean

con horror cmo los indios y los cholos bajo pretexto de adorar

a Cristo bailaban desenfrenados, derrochaban el dinero en trajes

exticos y bandas de msica y se emborrachaban sin el menor

escrpulo. En la opinin de nuestros opresores de entonces, haba

que hacer desaparecer esa salvajada.

La opinin de los opresores de nuestros das es la misma. Existen

sin embargo diferencias. Antes estaban en la acera opuesta, ahora

estn infiltrados en la celebracin misma. El Gobierno Municipal de La

Paz intenta recuperar esa festividad para aseptizarla y en ese trajn

tiene la osada de proponerla como patrimonio cultural de la

humanidad.

El alcalde paceo con derroche de recursos y plazos acaba de

remodelar la avenida Camacho, para prohibir a indios y cholos su uso

durante la Entrada del Gran Poder. De preferencia les permite estar

en grandes fotos, como decorado, en vas como la perifrica de la

zona sur, para deleite e ilustracin de los verdaderos paceos

civilizados. Interesante revolucin democrtica descolonizadora de

uno de los ms importantes aliados polticos del MAS.

Portada: Diferentes vestimentas de Evo Morales, extractadas de la Red

Mundial.

Director:

Pedro Portugal Mollinedo

Depsito legal 4-3-116-05

e-mail:

info@periodicopukara.com

Telfonos: 71519048

71280141

Calle Mxico N 1554, Of. 5

La Paz, Bolivia

Comit de redaccin:

Nora Ramos Salazar

Daniel Sirpa Tambo

Joel Armando Quispe Chura

Colaboran en este nmero:

Godofredo Calle Vallejos

Ana Prez

Simn Yampara H.

Ramiro Reynaga

Pedro Pachaguaya

Jos Huidobro Bellido

Christian Jimnez Kanahuaty

Pepo

Godofredo Calle Vallejos*

Los sujetos, todos y todas caminan

en la diversidad y viven de ella. La diversidad se construye y tambin se destruye;

sin embargo, la diversidad siempre produce y reproduce la vitalidad, la vitalidad

entendida como la composicin de sentimientos y conocimientos legtimos.

El sujeto individual y/o colectivo entendido como individualidad social, se

compone de un fragmento. El fragmento

se comprende como la convivencia de

obras y lenguajes. La obra y las perspectivas conviven y coexisten, y puede

integrarse tambin, lo que no es hibridez.

En nuestra individualidad social camina y habita la diversidad de prcticas y

concepciones de vida. Las prcticas y

concepciones son compositoras y componen una determinada convencionalidad. Esta convencionalidad siempre

es legtima e histrica a la vez.

La individualidad social se configura

y embarca en la lgica de convivencia y

coexistencia de obras y lenguajes. La

complementariedad entre las mujeres y

varones hacen y cran la diversidad en

tanto que constituyen o reconstituyen la

convivencia o las entrehistorias.

La existencia de la diversidad se rige

bajo la lgica de la reciprocidad, entendida sta como la solidaridad. Los sujetos que se hacen de ella, no construyen

ni configuran las fronteras de la

solidaridad. En nuestra individualidad

social se configuran las trenzas, entendida sta como una forma de complementariedad, de ah que se configuren las

fronteras y las contrafronteras.

En nuestra cotidianeidad caminamos

en el tren de la diversidad. La convivencia

y la integracin tambin se elaboran

desde la huella de los actos humanos,

huellas que a veces son todo un pblico,

es decir son cosas pblicas, y no existe

cosa que no sea pblica.

Existe la autonoma? La autonoma

existe en el fragmento; es decir, la

coexistencia o convivencia de la multitud

de actos y obras se convierte en la

expresin de la autonoma. La autonoma

camina en la diversidad, y la diversidad

es la base de la autonoma.

La sociedad Boliviana se compone de

la diversidad, es una sociedad de fragmento de obras y lenguajes. En la diversidad se crean y recrean profundas contradicciones, y stas caminan en la

invisibilidad y visibilidad a la vez.

En la diversidad se construyen y destruyen la solidaridad y la reciprocidad,

entendidas como la lgica de obrar para

el bien vivir de todos y todas, es decir la

intersociedad o la complementariedad.

El sentido de la autodeterminacin o

*

Miembro e investigador del Taller Historia

Oral Andina

libredeterminacin es una forma de

xenofobia en tanto que destruye la

solidaridad o pensar en todos y todas.

En la diversidad caminan las fronteras,

as como el conflicto y la autonoma que

se constituye y se reconstituye en la diversidad produce y reproduce el conflicto o la contradiccin. Los que componen la diversidad tienen constituida una

civilizacin propia o una convencionalidad. Los que componen la diversidad

tambin gozan y hacen de su territorio.

En la diversidad puede habitar tambin

la opresin y la resistencia y la continuidad de lo prohibido o lo permitido y nopermitida. En la diversidad existe, se cobija las entrehistorias o las contrahistorias, de ah que la historia de la individualidad social se funda en la lgica de un

fragmento. La autonoma fundada en la

historia de la contracomplementariedad

es una forma de xenofobia, que puede

constituirse y reconstituirse en la lgica

contraria a la intersociedad en tanto no

busque el bien vivir de todos y todas.

El mundo de los sujetos se rige bajo

su propia convencionalidad, entendida

como lo propio y que es legtima e

histrica. Nuestros actos y obras se

fundan en la lgica de la normalidad, y

esta normalidad se desarrolla fuera y

lejos de la clausura y sancin, es decir

lejos de la locura y fealdad.

Los sujetos, todos y todas, nos diferenciamos en todo y de todo, as como

tambin las sociedades se diferencian.

La convencionalidad que incorporamos

en nosotros nos diferencia de sujeto a

sujeto o sujetos. La convencionalidad

siempre es dominante y legitima. Todos

y todas ejercemos la vigilancia o control

de su desarrollo y continuidad, es decir

la defendemos con el obrar y pensar

legitimo desde el adentro de nosotros.

La coexistencia de las convencionalidades es la existencia de frontera y conflicto, y as como lo extrao y lo feo es

normal para una y para otra es anormal.

Entre las convencionalidades construyen

y destruyen el respeto y coexistencia a

partir de sus fronteras y contrafronteras.

La coexistencia o la convivencia es la

expresin de la existencia diversa de las

normas o cdigos legtimos.

El propio y lo permitido se produce

o se reproduce en la conciencia y en la

inconsciencia; lo que significa una

forma de vigilancia y control invisibilizado desde nosotros. Las fronteras

construyen antagoneidades y en la

diversidad se produce y se reproduce la

legitimidad y la deslegitimidad de la

normalidad o anormalidad. El mundo de

los sujetos se constituye y se reconstituye de la normalidad y de la anormalidad.

La Paz, 7 de junio - 7 de julio de 2007 Pgina

Gnesis de la Normal Indgena:

La importancia de Caiza D en

la epopeya de Warisata

Ana Prez*

La relevancia de la

Normal de Warista

tiene races en la

experiencia del

Ncleo, iniciado y

desarrollado en

Caiza D

El Ncleo consiste en la planificacin

educativa que naci en la Escuela Indigenal de Caiza D, concebida al no

poder funcionar como una escuela de

caractersticas normales por estar localizada en un punto de poblacin indgena alejado de los centros urbanos.

Momento histrico

Naci en aquella dcada de los aos

treinta, en que el indgena era considerado principalmente para actividades

agrcolas, estaba sometido a todo tipo

de vejmenes. Ni siquiera se le permita

el derecho elemental de acceder a la

educacin bsica.

Con estos antecedentes, se puede

comprender la complacencia de los comunarios cuando recibieron la noticia

de que llegaba una escuela indigenal,

exclusiva para ellos. Es natural que

despertara en la regin todo tipo de expectativas. Deba actuarse con toda

celeridad, ya que no dejaba de considerarse el posible retiro de la Escuela.

Lo importante era que el Director y

su personal estaban ah, dispuestos a

cumplir su cometido. Pero, cmo resolver el problema? Cmo juntar a

maestros y alumnos! Ah radicaba el

gran inconveniente.

En ese estado de complicacin, cientos de personas pensaban en cmo

salir del percance. No podan permi-

* Ana Prez es hija de Ral Prez, fundador y director de Caiza D y con Elizardo Prez, su

hermano, impulsor de la educacin indigenal.

Poeta maestro

Que haca versos

con alma

Y alma con versos

Es el tipo ideal

del educador

que realiza su

ensueo fecundo, que plasma y

crea, conduce y

despierta, redime y eleva. No

puede darse el

enorme contrasentido de un

palacio escolar

que sea un lamentable recinto

de la educacin

y al contrario

una choza pauprrima o el umbroso ramaje de

un bosque que

resultan magnficos templos

para la formacin de la persona humana.

Se empez por

Gabriel Pari, el ms importante kuraka del Ncleo de Caiza,

designar maesjunto a Ral Prez.

tros totalmente

Foto: Ana Prez

improvisados, en

cada una de las

comunidades,

tirse una demora prolongada, no era donde funcionaba una Seccional, as

posible esperar a que se construyeran se denominaron a esas pequeas

las aulas, ni otro tipo de dilacin. Las unidades escolares, las que sumaban

aproximadamente unas diez. Estas

clases deban empezar ya mismo!

Lo importante era reunir en cada co- escuelitas, empezaron sin aulas ni el

munidad, a los alumnos con el profe- tradicional material escolar, todo era

improvisado. Este sistema educativo

sor. Esa era la solucin!

A propsito, cito a continuacin unas llamado Ncleo, fue creado con las

lneas de una destacada educadora eu- siguientes caractersticas.

Caractersticas del ncleo

ropea de aquellos tiempos, Beatriz

Ensor. En una conferencia, en Locarno

N C L E O: El Ncleo consiste en

en 1927, indicaba que ya Spencer co- Seccionales, ms Central, ms Conmenzaba a vislumbrar este error, cuan- cejos. Cerrndose este circuito con La

do afirmaba que el xito de un mtodo Normal.

depende de la inteligencia con que se

SECCIONALES: Incipientes unidades

lo aplica. La personalidad del educador escolares en cada una de las comues la que decide el xito de la educa- nidades que circunda la Central.

cin en casi todos los casos. Un TagoEl Ncleo no podra existir sin sus

re, por ejemplo, que educa sin prepaSeccionales. Todos los internos llegaracin especial alguna, sin local aderon de una de ellas, all empezaron a

cuado ni material de enseanza, con

castellanizarse y aprendieron las prislo el calor de su alma, el eros de

meras letras.

kerschensteiner, sintindose en todo

Los de las Seccionales eran quienes

instante:

permitieron la existencia de los internos, proveyendo el alimento, los materiales y la mano de obra para las construcciones de aulas, tanto de la Central,

como de las Seccionales.

De esta manera, con las Seccionales

y la Central se redondea la parte educativa, con conocimientos bsicos a

cargo de las Seccionales y la segunda

fase, en la Central, que es donde se

prepararon para maestros, la que result ser la ltima etapa consolidada

en aquella cadena en continua bsqueda de proyectos, cortada en pleno

proceso de asenso.

CENTRAL: Sede principal que agrupa

a sus Seccionales, ubicada en un punto

estratgico, desde donde se imparta

conocimientos y estudios superiores,

donde converga toda el alma de ese

modelo. Era el cerebro que articul ese

complejo socio-educativo, donde se

form el individuo destinado a llevar el

mgico conocimiento de las ideas escritas y el espritu de superacin. La

Central era el punto que dio vida a todo

el Ncleo, ah estaba concentrando el

conjunto de toda actividad.

CONSEJOS: Organizaciones de direccin, constituida en cada Seccional,

donde nacan las tentativas que normaron ese modelo educativo.

El Ncleo no podra existir sin sus

Consejos, de all eman todo acuerdo

que normaba la vida de aquel conjunto

educativo socio-poltico, ah se iniciaban los acuerdos pequeos o grandes.

En cada uno de ellos maduraba una

idea, posteriormente discutida en el

Gran Consejo. Es decir, que sin los

Consejos, no habra actividad colectiva

y en consecuencia tampoco Ncleo.

EL GRAN CONSEJO: Emergi con representantes de todas las Seccionales

y la Central. Emita todo acuerdo socio

poltico educativo que rigi el NCLEO.

El Ncleo no puede funcionar sin la

totalidad de sus elementos, es as que

se constituye en un conjunto indivisible.

Concebido como una sola unidad, en

el que unos formaron parte de los otros.

Como ejemplo cito algunas de aquellas disposiciones:Una que tuvo repercusin de gran trascendencia y que

prcticamente dio origen a la Normal,

fue aquella que comprometa a todo

muchacho que llegaba a la Central,

La Paz, 7 de junio - 7 de julio de 2007 Pgina

volver a su comunidad para ensear

todo cunto hubiera aprendido.

Otras de importancia que se recuerda despus de tanto tiempo,

fueron:

a) La relacionada a la supresin del

derecho de pernada. b) La concerniente a recuperar los alumnos que

fueron reclutados para la guerra del

Chaco. c) Corregir los abusos que se

cometan con los indgenas, a propsito

de la Prestacin Vial.

El Gran Consejo era donde se distribuan, a las diferentes Seccionales,

las obligaciones a cumplir para el Ncleo. Como ser: Turnos para la construccin de locales escolares y el trabajo de la chacra para la obtencin del

alimento destinado al internado, resolver la ubicacin de terrenos para

cultivos y para la construccin de

locales escolares.

En la Central funcion el internado,

con la nica finalidad de formar al

alumno en tanto elemento capaz de

ensear todo cuanto hubieran aprendido, por lo que as tcitamente se

constituy en La Normal.

Nacimiento de La Normal

Esta Normal tuvo su creacin de una

manera nica. Algo extraordinario en

su concepcin y alcance histrico, fue

el punto, quiz ms importante en esa

cadena de aciertos, cuyas repercusiones las vivimos hoy. Fue la magistral

idea de comprometer a toda muchacha(cho) que se beneficie con la escuela, a devolver esos conocimientos

a las nias(os) de su propia comunidad.

Como se dijo lneas arriba, fue toda

una conmocin la llegada de la escuela.

Comprendieron que no poda desperdiciarse la suerte de contar con algo

que siempre haban anhelado. Tenan

que aprovechar al mximo un acontecimiento de esa magnitud y tomar en

cuenta el peligro de perderla por la

dificultad que significaba el arrancar

con las labores pedaggicas.

Aquella multitud que estaba en bsqueda de soluciones, finalmente lleg

a la conclusin de instalar un internado

para concentrar a los muchachos(as),

quienes previamente deban tomar los

conocimientos bsicos en sus propios

ayllus.

Por el temor de perder la Escuela

en cualquier momento, acordaron que

los muchachos(chas) que llegaran al

internado, tena la obligacin de regresar a su comunidad para ensear

todo cunto hubieran aprendido. Ese

fue el compromiso que todo alumno(a)

contrajo, al ingresar a la Central, lo que

dio lugar al nacimiento de un centro

que, sin dilacin, forme enseadores(as) bsicos(as). Razn por la que

en toda la regin, se la conoci como

La Normal.

Histricamente, en el ao 1938 naci

la nica NORMAL INDIGENAL.

Por: Pepo

Hay que reconocer que Evo

Morales y su gobierno han cambiado radicalmente los paradigmas y parmetros del quehacer

poltico en el pas. La radicalidad

de estos cambios de segura

repercusin internacional hace

que se deban modificar conceptos

hasta ahora considerados claros

e inamovibles. Como contribucin

a esta revolucin en democracia

les presentamos extractos del

Pequeo

Michinaka Ilustrado,

5

diccionario de ciencias polticas en

proceso de elaboracin:

En la Central algunos de los internos llegados de Seccionales del Ncleo Caiza D.

Foto: Ana Prez

En la poca en que era inminente la

destruccin de los Ncleos, en un acto

de decisin heroica se trasladaron

desde Caiza D a Warisata: alumnos

seleccionados, su director Ral Prez

con su esposa Sofa Criales de Prez,

quien era la responsable de esos estudios pedaggicos. Una partida verdaderamente dramtica. Haba que salvar La Normal que resultaba ser la

esencia de aquel producto del Ncleo.

A principios de 1938, este grupo se

constituy en Warisata, justamente

para posibilitar el nacimiento de una

normal legalizada, que result factible

estando cerca de la propia sede de

Gobierno, lo cual era imposible lograr

desde Caiza D.

Esta Normal Indigenal, nica en la

historia, que fue creada por indgenas

con la finalidad de potenciar a su gente

y que cumpli esa expectativa. Logr

titular en su primera promocin, a

aquellos muchachos que en su mayora,

siete aos antes, no hablaban el espaol ni conocan una escuela y que una

vez titulados se destacaron como

maestros ejemplares, all, donde tuvieron que ejercer el magisterio.

La Normal Indigenal, nica en la

historia nacional, result el producto

final de todo ese proyecto: NCLEO, el

que tuvo una duracin de nicamente

siete aos. Nace en Caiza D en

1934 y muere en Warisata en 1940.

Resulta incomprensible que en un

tiempo tan corto se haya logrado tanto.

Sin duda que uno de los factores fue

esa organizacin maravillosa que se

llam N C L E O.

El dato histrico de la fundacin de

la actual Normal Rural de Caiza D,

se remonta a aquellos aos, en que se

instal la Normal dirigida por las Escuelas de Cristo, en el mismo edificio

construido por los indgenas para su

Central, donde funcion el internado

cuyo programa estaba destinado a

formar maestros(as).

Vale la pena hacer hincapi en la

diferencia entre Normales Rurales y

Normal Indigenal.

En la poca que naci la Normal Indigenal, era imposible que indgenas en

grupo, pudieran acceder a una Normal

Rural, que por aquella poca haban

varias, como la de Santiago de Huata,

quienes eran enemigos acrrimos de

quienes trabajbamos o estudibamos

en la Normal Indigenal de Warisata.

Posteriormente, al variar las condiciones en el pas, fueron muchas las

Normales Rurales que se abrieron, entre ellas la de Caiza D, como la de

Warisata, que al cerrarse funcionaba

como la nica Normal Indigenal, y

reabierta como Normal Rural.

Otra aclaracin pertinente es por qu

a la Normal Indigenal se la considera

Caicea, cuando se sabe que fue

fundada en Warisata, en el ao 1938.

La explicacin es la siguiente:

En 1938, los que se trasladan desde

Caiza, como se anota lneas arriba,

fueron los miembros de la Normal

Indigenal en pleno, con sus diez mejores alumnos, su Director y profesora.

Fue en base de ellos que se abre la

Normal Indigenal en Warisata.

La idea fue inaugurar esa Normal

Indigenal con la participacin de todos

los Ncleos de la Repblica, por lo que

se invita a la totalidad de los Ncleos

para conformar ese primer grupo de

alumnos normalistas indigenales.

Evidentemente, llegaron varios muchachos de los diferentes Ncleos,

pero nicamente calificaban los de

Llica, los que fueron incorporados a la

seccin Normal.

Los de Warisata no tenan el nivel

necesario, porque el programa de

Warisata tena diferente direccin,

estaba orientada a talleres y agricultura. Sus estudios escolares eran de

tres aos, lo que corresponda a un tercero de primaria. En cambio los de

Llica eran muchachos que haban estudiado en escuelas chilenas. El Ncleo

de Llica, fue creado por el Sr. Ledesma, en 1937.

Nacionalizacin: Simple transaccin comercial, en la que el

Estado puede llevar la peor parte.

Descolonizacin: Proceso mediante el cual los colonizadores

aymaras y quechuas en tierras

bajas son perjudicados en provecho de poblaciones indgenas de

reciente constitucin.

Ministros: Conjunto de altos

funcionarios inamovibles (salvo

catstrofe irremediable) y sin

requisitos previos de formacin,

que cuentan con un presidente

para ratificarlos cada vez que

tendran que ser despedidos.

Soberana nacional: Principio

que justifica el abandonar la dependencia de los pases considerados enemigos, para caer en la

dependencia de pases catalogados como amigos.

Autonoma: Mala palabra, sobre todo si es pronunciada en las

regiones orientales del pas.

Asamblea Constituyente: Mecanismo de farndula y altas remuneraciones, destinado a reconducir todo aquello que debera haber

sido cambiado en una nueva

Constitucin Poltica del Estado.

Cosmovisin indgena: Recurso

discursivo y de espectculo, que

permite hablar de Estado laico,

hacer de vez en cuando rituales

nativos en el Palacio de Gobierno

y, al mismo tiempo, colocar como

ministros, funcionarios y embajadores a promotores confesionales de las iglesias cristianas en

Bolivia.

Dignidad nacional: Principio

tico que permite discursar contra

la colonizacin espaola y, al

mismo tiempo, contratar asesores de la madre patria para

redactar la nueva Constitucin

Poltica del Estado.

Entorno: Titiriteros.

Entorno presidencial: Deducir

de la anterior definicin.

Basta de erudicin barata.

Regresemos a nuestro banal cotidiano. Y para ello nada mejor que

sobrellevarlo con esperanzas.

Una de estas es que finalmente

puedan ser llevados a juicio los

responsables de las masacres del

2003. S, del 2003. Y ya estamos

en el 2007. Habr que esperar

hasta el 2013?

La Paz, 7 de junio - 7 de julio de 2007 Pgina

A propsito de un libro de Juan Jos Bautista:

Nuestra economa y

Hinkelammert

Simn Yampara H.*

De la economa-ideologa a la

crtica de la modernidad occidental

La aplicacin de herramientas tericas

europeas en realidades no europeas, como la latinoamericana, es la esencia de

las obras de Hinkelammert, quien trata

la historia de la economa moderna,

abarcando la actual europea y la latinoamericana1. Esto debe expresarse no solamente en el contenido de conceptos y

categoras, sino en la manera de hacer

uso de ellas a la hora de proceder analticamente. La reflexin no se puede hacer del mismo modo. l escribir: En

Berln yo haba estudiado la teora del

imperialismo de Lenin, Bujarin, Hilferding y Rosa Luxemburgo. Pero solamente le haba discutido desde la perspectiva de la unin sovitica, sin tener

la visin del tercer mundo[Ya estando

en Amrica Latina] Reelabore todos los

conceptos anteriores en un contexto totalmente distinto, en el ambiente intelectual chileno. Puedo decir que me forme

ah. Mi verdadera formacin fue en

Chile y lo dems es antecedente no ms.

Y la reformulacin de todos los conceptos que traa de la academia, si bien se

mantiene, cambi por completo mi punto de vista que no fue tan acadmico.

En nuestra opinin hace falta el mismo proceso para entender la lgica del

ayllu-marka en los Andes. Podemos decir que Hinkelammert comprendi la expresin del capitalismo en Chile y no la

economa no capitalista de los Andes,

la economa del ayni, de la reciprocidad.

Es un trabajo que an queda pendiente.

Recin en los aos 70 Hinkelammert

con su ideologa del desarrollo, entr

en la realidad (con Allende). Fue con un

pensar marxista, pues indica: Para

producir conocimiento cuya pretensin

cientfica sea la verdad, la razn tiene

que partir de la especificidad de las contradicciones que la realidad est mostrando o proporcionando. All dilucida

la dicotoma ideolgica de derecha e izquierda, de capitalismo y socialismo,

* Aymara-Qullana,socilogo, investigador y

consultor de la cosmovisin, saberes, cosmocimientos y procesos tecnolgicos de los

pueblos andinos. simonyampara@gmail.com

1 El presente texto es extracto del comentario

del libro de Juan Jos Bautista Hacia una

crtica tica del pensamiento latino americano: Introduccin al pensamiento crtico de

Franz J. Hinkelammert, efectuado en el

auditorio del Fondo Indgena.

pero no entra en el pensamiento de los

pueblos andinos, de los pueblos originarios, de los qullanas. Su mtodo lo llama

dialctica de la historia, que segn J. Jos

Bautista es uno de los aportes ms originales de esa poca.

El positivismo y la dialctica

No se trata de ser o no positivista, sino

del modo como los filsofos de la

ciencia, de la ciencia social en general,

conciben la teora cientfica. El concepto de la teora proviene de la ciencia

natural, pues all la teora est vinculada

a los resultados de su comparacin con

la realidad. Teora difcil, pues la tautologa desvaloriza a la teora. El problema no es si funciona o no en la ciencia

natural, sino en qu medida funciona en

las ciencias sociales

Para Henkilammert, todo cientsta

social hace uso de la lgica dialctica

cuando construye conocimiento cientfico referido a la realidad social. Esto

es un reduccionismo. El mtodo uta que

proponemos, por ejemplo, no proviene

de la dialctica, sino del juego interaccionado de la paridad que plantea

enfoques metodolgicos tetralcticos.

Implicancia del libro

Juan Jos Bautista hace referencia a

una doble crtica: Primero una crtica

tica al pensamiento latinoamericano.

Aqu surge el problema de si la identidad latinoamericana es pertinente o no.

Confrontamos, pues, dos problemas:

la crtica tica y el fenmeno del latinoamericanismo, pues parece decirnos

que no hay critica tica al pensamiento

latinoamericano Pero, por qu habra

que haberlo? Hacerlo significara aceptarlo y debemos cuestionar la identidad

y el pensamiento latinoamericano, pues

de no hacerlo estaramos haciendo juego

a la identidad forjada por los invasores.

Han tenido stos algn valor tico en el

proceso histrico que desgraciaron?,

pues ni la identidad de Amrica es americana (slo es un ensalzamiento a Amrico Vespucio). Es cierto que vivimos y

convivimos espacios e identidades, entre

una ancestral milenaria y otra occidental

centenaria; conviven pensamientos y

conocimientos/cosmocimientos. A cul

de stos hacemos la crtica tica?

La crtica tica dentro del pensamiento europeoamericanista, es la que

tiene mayor vigencia. Pero para nuestro

caso, un pensamiento con vigencia centenaria en el continente del Abya-yala,

que desde la invasin se autodenomina

latinoamericano, no merece una crtica

que en s es un reconocimiento. Cundo

y quin har una crtica tica al pensamiento amawta andino? Quin o

quines decodificarn el pensamiento y

cosmocimiento de los amwtas tiwanaqutas y del inkario? A esta pregunta

nos lleva J. Jos y la lectura de su libro.

Claro, tal vez eso est reservado para la

nueva generacin de amwtas aymaraqhichwa-warans, pero conviene aclarar

que hay crticas, decodificacin y pertinencias identitarias an pendientes.

Esto nos lleva al problema de cmo

combinar conocimiento y saberes de milenios con saber y conocimiento de hace

cientos de aos. Habr que hacer una

sumatoria o colocarlos en la balanza de

la historia? Sintetizar enseanzas u optar por alguno de los valores y paradigmas de vida que cada uno representa?

La lectura de los captulos del libro

nos lleva a reflexionar sobre el esfuerzo

del autor por entender a Hinkelammert.

Podemos comprometer mucho esfuerzo

por entender la latinoamericanizacin del

estudio y el valor de la experiencia chilena, pero al final constatamos que an

no han llegado al pensamiento y conocimiento de los pueblos andinos y de sus

amawtas y aun menos a poseer herramientas adecuadas para entender lo que

todava no ven. Por ejemplo, el fenmeno de interaccin entre materialidad y

espiritualidad lo abordan como ideologa-econmica y teologa econmica.

Es un avance, pero escueto, pues cuando hablan de mtodo van a la dialctica

de la historia. Por ello son slo matices

del conocimiento occidental dentro de

la matriz occidental, que continua encubriendo la matriz ancestral andina, que

emerge desde la visin de los movimientos sociales y de los intelectuales

qullanas en este proceso del pachakuti.

En esta visin no slo es importante

entender la expresin de qhip-nayra-laru

utasawa sartaa, sino abarcar la visin

del nayraxsuyu y el nayraxpacha como

parte del proceso cclico. Permiten entender cmo el pasado es importante para proyectar el futuro y no al revs,

como eso del ms ac y ms all de

la ideologa de lo moderno y de la modernidad, cuando sabemos que el futuro

depende del pasado y que en ella est

acumulada la experiencia de conocimientos y saberes de la humanidad

Las obras de Hinkelammert y los

comentarios de J. J. Bautista pugnan por

latinoamericanizar la visin y las herramientas de conocimiento de la realidad,

sin debatir si se trata de identidades impuestas y si slo con las propias podemos encontrar una visin, herramientas

y lectura de la realidad de los Andes.

Hasta ahora, por ese lado, se han reproducido slo calcomanas de conocimiento.

La Paz, 7 de junio - 7 de julio de 2007 Pgina

La ropa de Evo Morales:

Incongruencia entre vestimenta,

palabra y accin

Ramiro Reynaga*

Evo Morales

cambi de

vestimenta, debe ser

consecuente

cambiando tambin

de ideas

Tras cinco siglos de noche, terror,

colonia, se vislumbran las primeras

luces del amanecer.

El Pachakuti, sin embargo, todava

no est en la vida diaria. La oligarqua,

la casta militar policial, la burocracia,

que son los grandes enemigos de la

Nacin Aymara, Qheswa, Amaznica,

todava no han sido tocados.

Los tres cambios ms importantes

son de imagen:

1.- Una cara india est en el palacio

de gobierno.

2.- La wiphala va saliendo de la

clandestinidad, aunque todava se le

cierra la entrada al palacio.

3.- Proliferan chamarras de awayu

y cuero.

Es realidad social, ya no personal.

Tengo algo que ver con el asunto.

Jams lo mencionara de no tratarse

de un hecho histrico importante.

Como tal debe ser registrado con veracidad para las generaciones siguientes.

Me indianic en Mxico. Llegu exiliado por estar mi nombre en el diario

escrito por el Ch en ankawas. Fracaso militar, poltico e ideolgico causado por no ver lo patente: Bolivia es

pas indio.

Mi primer libro, Ideologa y raza

en Amrica Latina, intent pues cons*

Escritor indianista, fue militante del MITKA,

Movimiento Indio Tupak Katari y primer

coordinador del CISA, Concejo Indio de

Sudamrica.

wankareynaga@hotmail.com

truir un puente entre marxismo y pueblo andino. La derecha gobernante lo

acogi con gasolina y fsforo. La teora

europea de izquierda, por su parte,

descart el retrato de la realidad andina

como desviacin indigenista.

Puse a un lado la bandera roja y agarr para siempre la wiphala. Lo prueba

mi segundo libro, Tawa Inti Suyu, cinco siglos de Guerra India, publicado

en Per, Mxico, Espaa, Japn y tambin incinerado en Bolivia. Record mi

primera lengua, paterna, el qheswa.

Decid afirmar mi identidad poltica con

mi apariencia y mi ropa.

Regres a Bolivia con una larga

senka, trenza, como la usaba mi abuelo Genaro. Un amigo, Claudio Delgado,

vecino de joqho joqho, barrio ms

conocido hoy como Amor de Dios,

me cosi pantaln y jubn, camisa de

wayeta blanca: Era la viva imagen del

mestizo recin indianizado.

Otro vecino y amigo, Domingo Mamani, me cosi mi primera chamarra

de awayu y cuero, a comienzo de los

80. Esta nueva ropa, como mi segunda

piel me cubri a diario por los caminos

del mundo, sobre tierra y sobre alfombras de lujo. Como primer coordinador

del recin creado Concejo Indio de

Sudamrica me acompa a Europa,

Estados Unidos, Japn, Groenlandia,

Cachemira, India, Islas Fidji, Nueva

Zelanda y otras regiones.

En Paris una cantante boliviana me

rega: El awayu es sagrado, no debe cortajearse. Yo estaba seguro, el

awayu saldra de los museos para estar en la vida

diaria: en chamarras, pantalones, mochilas, maletines,

produciendo mercado, trabajo, anuncio, premonicin.

Despus, un mircoles

da de feria en Pocota,

compr un costal de papas,

con bandas cafs y blancas

de diferentes anchos, hecha

con lana pesada de llama,

costales que hoy desparecen por la invasin de las

saqaas de plstico, de a

un boliviano cada una. Debido a su grosor no poda

combinarse con napa, el

cuero delgado apto para el

awayu. Us un cuero grueso y sali muy bien. Seguro

me imitarn. La reaccin

de los aparapitas, qepiris, cargadores fue de

asombro y broma traviesa,

al mirarme comentaban

riendo: Y, kustal.

La actual chamarra

presidencial de Evo Morales fue costurada por

Beatriz Canedo Patio,

perteneciente a la costra

blancoide, enemiga de la

Nacin Andina. Hubiera

sido muy diferente si esta

ropa novedosa hubiera sido

confeccionada por un

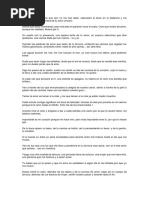

Ramiro Reynaga portando su chamarra de cuero con

awayu, de diseo suyo y hechura de artesanos

artesano aymara-qheswa y

aymaras.

regalada al presidente ayFuente: Revista Awqa N 8, Ao 1, diciembre 2002-enero 2003,

. La Paz.

mara por un Ayllu.

La ropa de Evo provoc

tambin otras reacciones

de lderes aymaras

El concejal de la ciudad de El Alto y

lider de las jornadas de octubre del

2003, Roberto de la Cruz, manifest

el ao pasado que Evo copi

tambin su manera de vestir,

reprochando una notoria falta de

creatividad a las estilistas que

confeccionaron el traje que luci el

Mandatario en la transmisin de

mando. Roberto de la Cruz se

lamentaba tambin que Evo Morales

no le copie su radicalidad contra las

transnacionales.

Recientemente, en una entrevista

publicada el 26 de abril del presente

ao en el peridico La Prensa, el

Mallku Felipe Quispe al indicar que

el presidente no ha realizado los

cambios que prometi en su

campaa, indicaba: Lo nico que

Evo Morales ha cambiado es su

chamarra. Antes vesta una azul,

ahora tiene una chamarra de 300

dlares.

Naturalmente me siento bien al ser

imitado por un presidente y, en consecuencia, por mucha gente ms,

incluso en Europa y Estados Unidos.

Me sentira mejor, sin embargo, si Evo

Morales me hubiera imitado tambin

en algo ms profundo que la costura:

Si hubiera dejado tambin a un lado

la bandera roja extranjera y hubiera

levantado solamente nuestra wiphala

sagrada.

Si dejara de hablar de Bolivia, del

Estado colonial centenario y comenzara a hablar en aymara, en qheswa,

de la Nacin Milenaria Andina, del

Qollasuyu, del Tawa Inti Suyu.

Si recordara a Fausto Reinaga: El

hombre es tierra que piensa; Ni

Cristo ni Marx.

Entonces habra coherencia, complementacin, armona entre vestimenta, pensamiento, palabra, accin.

Terminara la incongruencia de un

presidente indio ostentando awayu y

levantando el puo izquierdo en seal

se servidumbre al hombre blanco, a

Occidente, al masacrador de sus

abuelos.

As Evo cumplira. Cumplira con su

propio pueblo andino colonizado y no

con los colonialistas extracontinentales.

La Paz, 7 de junio - 7 de julio de 2007 Pgina

Chompa y caricatura

internacional

El primer enfrentamiento internacional de Evo Morales fue en 2006 con

Vicente Fox, ex presidente de Mxico.

Ante el desaire de Evo, al negar la

exportacin de gas boliviano a Mxico,

Fox le invit pblicamente a comerse

el gas que no quera negociar. Morales

respondi que el presidente Mexicano

no deba humillarlo ni a l ni al pueblo

boliviano.

Este tema fue motivo de comentario

en los medios mexicanos. Paco

Caldern, un renombrado caricaturista

de ese pas, hall motivo en

esta polmica para motivar

su genio creador. A propsito de humillacin,

consider que era suficiente

humillacin para el pueblo

boliviano el que Evo usara

en su gira internacional la

famosa chompa a franjas.

(Ver caricatura al lado).

En plena temporada de

evomana, le llovieron al

caricaturista crticas por su

dibujo de Evo Morales, acusndolo de racista e intolerante. Paco

Caldern respondi con otra caricatura,

en la que indicaba que el intolerante era

Evo por usar su chompa, pues que un

jefe de estado vista de esa manera significara que le vale una madre lo que

la gente opine. (Ver caricatura abajo).

Lo caricaturesco del asunto es que

tiempo despus Evo dej de utilizar la

famosa chompa que tanta polmica

caus, reemplazndola por una costosa

chamarra diseada con motivos andinos por una modista in boliviana.

Indumentaria y mensaje poltico

Pedro Portugal M.

El 2006, al presentarse Evo Morales ante el rey de Espaa portando

una vulgar chompa a franjas, provoc una polmica sobre el rol de la

vestimenta en la poltica. La columnista espaola Rosa Belmonte

asumiendo que la ropa es mensaje, indic que el aparente desalio

indumentario de Evo Morales no es ms que una declaracin de

principios. Cul es pues ese mensaje, esa declaracin de principios?

Muchos creyeron ver en la chompa de Evo una contestacin al orden

establecido y una reafirmacin de la identidad indgena. Como excusa

se dijo que la chompa era una vestimenta tradicional confeccionada

en costoso tejido de alpaca de alta calidad, tal cual refiri la periodista

de la agencia AFP, Gabriela Calotti. Otros bienintencionados urdieron

mensajes sobre el significado oculto de las franjas de la vestimenta o

que ese tipo de chompas las tejan slo las madres o hermanas mayores

para uso exclusivo del varn de la familia.

Personajes clebres se vieron apremiados de tomar posicin. As, el

premio Nobel de Literatura, Jos Saramago, defendi en Madrid el

jersey de rayas que el Presidente electo de Bolivia llev durante su

visita a Espaa. Asegur que la polmica por la vestimenta del lder

cocalero se debe a la soberbia estpida de los pueblos civilizados.

Pasado el tiempo lo ms razonable es pensar que Evo Morales no

tena ningn mensaje explcito o implcito cuando us esa vestimenta,

pues a poco de regresar de su viaje la cambi por las creaciones

costosas y exclusivas de una modista chic de la ciudad de La Paz.

Esta polmica revela las ideas que sobre lo indio tienen intelectuales

y polticos, especialmente en el extranjero. Es importante referirnos a

esto, pues estas ideas influyen en la imagen y comportamiento que

muchos nos elaboramos de nosotros mismos. Esto es propio de

situaciones coloniales, como la que todava vivimos, donde el colonizado

debe responder a las expectativas del colonizador.

Revisando la historia de Evo Morales constatamos la evolucin de su

vestimenta. Del Evo con traje formal y corbata de sus fotos de bachiller

o de invitado a la fiesta de matrimonio de su hermana, pasamos al Evo

en mangas de camisa y en ropa informal de dirigente cocalero. Es

conocida su imagen con la chamarra de colores del MAS, durante sus

campaas electorales. La chompa a franjas se hizo famosa durante su

viaje al exterior, previa su posesin presidencial. Brevemente visti

una especie de unku y un chuku durante su entronizacin indgena en

Tiwanaku, en enero del 2006. Finalmente en su posesin legal como

presidente luci un elegante traje con motivos de awayu, realizada por

la estilista Beatriz Canedo Patio.

Esta evolucin vestimentaria es reflejo de la realidad. Se pueden

elaborar los discursos que se quiera, pero las festividades y los actos

de ceremonia social en el mundo andino son honradas por sus

habitantes generalmente con traje y, con menos generalidad, con

corbata. La vestimenta pobre occidentalizada es corriente en zonas

de trabajo, como el Chapare y el uso de ropa de campaa poltica

(poleras, chompas, gorros, etc.), es prctica poltica comn en Bolivia.

Hasta aqu Evo no es original y seguramente tampoco es necesario

que lo sea. Lo interesante viene con la utilizacin de su chompa durante

su gira. Lo ms probable es que no haya habido clculo comunicativo

cuando lo us al visitar a reyes, presidentes y personajes polticos, a

no ser manifestar pblicamente su rechazo a las convencionalidades

del protocolo. Pero, para sus seguidores no poda ser una simple

mala iniciacin en las reglas de la etiqueta y por ello se tejieron

explicaciones y motivos hasta los ms estrafalarios: es decir, afuera

definan una vez ms lo que el indio quera decir y manifestar.

Felizmente para la causa de la descolonizacin (y desgraciadamente

para los panegricos y exegetas extranjeros y locales del evismo) el

presidente disminuy drsticamente la frecuencia de uso de esa

chompa. Pero sus vicisitudes vestimentarias no terminan aqu. Fue,

seguramente, difcil decidir qu vestimenta iba a utilizar en su posesin

y ejercicio presidencial. Para su entronizacin ritual en Tiwanaku Evo

utiliz remedos de vestimentas antiguas indgenas (unku y chuku)

preparadas por investigadores del Instituto Nacional de Arqueologa.

La utilizacin de ese atuendo ritual inventado ex profeso no iba a ir

tambin sin contratiempos. As, algunos notaron la incorreccin de

descubrir unos pantalones que asomaban debajo del unku improvisado.

La utilizacin de vestimenta indgena, por muy inventada que sea,

dur solamente unas horas en Tiwanaku. En su posesin legal y hasta

nuestros das nuestro presidente utiliza de preferencia costosas

creaciones de moda, en las que la preciosura del diseo toman valor

indgena a travs de los retazos de awayu que ostentan.

Este asunto de la indefinicin vestimentaria de Evo, parece ser

smbolo de la improvisacin que muchos ven en la aplicacin de las

polticas del actual gobierno, del deseo de responder a expectativas

contradictoria, de una real falta de identidad y de la existencia de

presiones (sobre todo externas) para resaltar aunque sea

ficticiamente la diferencia de un gobernante indgena.

La Paz, 7 de junio - 7 de julio de 2007 Pgina

Una mirada histrica a Santiago de Huari:

Gnero y gestin de agua

en los Andes

Pedro Pachaguaya*

mos en un principio, no existen fuentes

documentales.

Espinoza Soriano hace un intento por

aproximarse a la historia temprana de

esta regin antes de la invasin inka

segn sus investigaciones este

territorio fue parte del Reino aymara

de Quillaca Azanaque.

El origen de este reino es igual al de

otros reinos de esta regin siglo XII,

cuando inmensas invasiones provenientes del sur destruyeron Tihuanacu

y dieron origen a numerosos reinos

altiplnicos.

La ideologa

androcntrica de la

invasin hispnica,

signific un

retroceso del

derecho de las

mujeres en el

control de recursos

como el agua

Saber cmo eran las relaciones de

gnero y la gestin de los recursos naturales antes de la invasin Inca en el

territorio que ocupa actualmente Santiago de Huari, poblacin de Oruro1,

es complicado, debido a que no existen

fuentes escritas, slo existen suposiciones. Sin embargo podemos remitirnos a algunos estudios. Silverblatt

(1990) seala que Dentro la sociedad

andina, la experiencia de crecer como

hombre o como mujer resultaba inseparable de las actividades prcticas...

Y a su vez estas actividades se hallaban

en deuda con los significados culturales

a travs de los cuales los pueblos

andinos construan las identidades de

gnero (Sirverblatt,1990:1). Respecto

al parentesco, indica que esta institucin sealaba los canales de acceso a

la tierra y al agua, el modelo dominante

en los Andes era uno con lneas de

descendencia paralela.

Los hombres y las mujeres podan fundamentar su derecho a los recursos del

ayllu a travs de diversos conjuntos

de sistemas que regan el acceso a la

riqueza de la comunidad. Aunque la

transmisin paralela no era la nica forma mediante la cual se adquiran los

derechos a la tierra y a los rebaos en

* Antroplogo

1 Este articulo es un extracto de un trabajo que

se llev a cabo con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo,

Ottawa, Canad y el Programa de Investigacin Estratgica Boliviana (PIEB)

Fuente ilustracin: cedib.org

Mujer, trabajo y recursos naturales, segn una ilustracin de la Nueva Coronica

de Guamn Poma de Ayala.

el ayllu andino, sta era una extremadamente importante. Las mujeres gozaban, a travs de sus madres, de acceso

a la tierra, al agua, a los rebaos comunales, y a otras necesidades de la vida.

(ibid:3)

La institucin ms importante para

alcanzar la identidad de gnero en los

Andes era el matrimonio Los ritos que

rodeaban el matrimonio proclamaban

una ideologa de igualdad entre los sexos. El que esa ideologa correspondiese o no a la esencia de las relaciones

entre los sexos es otra cosa (Idem:5)

En la sociedad andina, el equilibrio

alcanzado en el matrimonio entre el

hombre y la mujer, encapsulaba las

distintas contribuciones que cada uno

haca a la reproduccin del ayllu, la

organizacin del trabajo giraba alrededor de una divisin de las tareas,

basada en la edad y el sexo. Las normas andinas definan ciertas tareas

como apropiadas para los hombres y

otras para las mujeres. Pero en todo

caso la divisin del trabajo jams fue

tan estricta como para prohibirle a una

o a uno hacer las tareas del sexo opuesto (Murra 1956:123) Las ideologas

andinas del gnero reconocan que el

trabajo de las mujeres y de los hombres se complementaban entre s.

Seguramente este tipo de relaciones

eran las que existan en el territorio que

hoy comprende el cantn Santiago de

Huari, sin embargo todo lo anterior slo

es especulacin puesto que, como diji-

...los Uros y los Uruquillas eran lo que

podramos considerar la poblacin

autctona del rea, es decir de origen

preaymara... Y los Sivaroyos, Haracapis, Puna, Yucasa y Guari, quines

eran? Sencillamente subdivisiones

internas de los grupos anteriores. De

los tres primeros, dado su localizacin

al sur de los Quillaca-Asanaque, no

queda ninguna incertidumbre de que

pertenecan a stos. En cuanto a los

Yucasa y Guari no cabe duda que formaron parte de los Uruquillas, porque

la documentacin es rotunda al

respecto (Espinoza, 1981: 178)

Estos conflictos en el cual se vieron

involucrados dos grupos sociales unos

invasores (Quillaca y Asanaques) y

otros invadidos (Uruquillas) dio origen

al seoro. El reino se conform a partir

de tres naciones: los Quillaca Azanaque, los Aullaga Uruquillas y los

Sevaroyo Haracapis y de una tribu, la

de los Uros. El orden social y geogrfico de este seoro se divida entre

anan (parcialidades de arriba) y urin

(parcialidades de abajo).

Los Quillaca-Azanaque frente a los

Aullagas- Uruquillas se sentan superiores por ser aquellos los vencedores

y ellos los vencidos. Huari no perteneca a los Quillaca-Asanaque sino a los

Uruquillas, tal como lo demuestra el libro de los corregimientos y reducciones toledanas (Ibid190)

Este hecho de invasin y conquista

puede brindar una pista para entender

las relaciones de gnero en esta regin. Si se toma en cuenta la propuesta

de Silverblatt cuando estudia el

poblamiento en los Andes peruanos:

...la jerarqua de la conquista nombraba

y ordenaba a los grupos de descendencia que formaban un ayllu. Las

piezas de esta estructura de gradacin

eran conjuntos opuestos de smbolos:

Las fuerzas celestes (varn/conquis-

La Paz, 7 de junio - 7 de julio de 2007 Pgina

tador /extranjero /divino) eran yuxtapuestas a las fuerzas terrenas (mujer/

conquistada/habitante originario/divina). (Silverblatt 51)

En esta rea geogrfica habra ocurrido lo mismo, la jerarqua de la conquista sirvi de modelo para la organizacin social y territorial y por supuesto

de gnero en muchas comunidades.

Recientes hallazgos arqueolgicos

estn rebatiendo todo lo referente a la

historia preincaica, esto debido a que

no se tiene ningn documento escrito

sobre esta poca; por lo tanto los arquelogos que trabajan en esta zona

proponen que esta regin fue un

territorio multi tnico, y sera muy difcil

hablar de quin invadi a quin, puesto

que en Chile se encontraron piezas

arqueolgicas procedentes del territorio

boliviano anteriores a la invasin que

supuestamente ocurri en el siglo XIII.

La invasin incaica

La expansin Inca en los Andes no

fue pacfica ni mucho menos, dicha

invasin conquist a los pueblos imponindoles tributos y trasladando

sociedades enteras a otros territorios,

este hecho no agrad mucho a los

pueblos locales, quienes se vieron

sometidos. Tambin afect la ideologa

de gnero y las relaciones sociales. La

Pachamama, que era la deidad de los

pueblos invadidos, fue sustituda por la

Luna. Los Incas sostuvieron que era

la Luna la fuerza que controlaba en

ltima instancia todo lo femenino y todo

lo referido a la mujer. Los comuneros

andinos invistieron a la Pachamama

con los poderes de la fertilidad, sin

embargo los Incas insistieron en que

era la Luna la que dominaba toda

procreacin terrena ( Silverblatt :58)

Segn el mito de origen de lo incas

Mama Huaco, la primera Coya del

imperio, fue la que ense a las mujeres a hilar tejer y sembrar el maz.

Existe bastante informacin para

aseverar que esta primera Coya tena

un papel importante en la distribucin

de las aguas. Ella tena estatus y poder

porque perteneca a la nobleza, (como

el Inka la coya tiene origen divino, y

es hermana del Inca, o pariente prxima). Si no haba hermana era la

principal. Por lo tanto, este poder

importante era otorgado por el Inka.

Este hecho se confirma cuando se

daba inicio al ao agrcola. Las primeras tierras en ser labradas eran las de

Mama Huaco. Jhon Murra(1978) est

de acuerdo en que las mujeres reinas

eran consideradas Hroes culturales

de la agricultura, tambin seala en

los andes se estimaba que la mujer

fuera innovadora en este dominio.

Pese a todo no exista equidad de

gnero en las relaciones sociales. Las

Coyas tenan poder por pertenecer al

linaje divino del Inka debido a que el

soberano Inka se casaba con su hermana para tener un heredero de linaje

legtimo y no por ser mujeres, es decir

que el imperio incaico era un orden

patriarcal, pero de otro tipo.

La divisin sexual del trabajo era

complementario. Sin embargo el sistema patriarcal incaico se vala de otras

formas para disciplinar a las mujeres.

Rivera muestra que la lnea que separa

las sociedades occidentales de las no

occidentales, pasa ms por la transformacin de la autoridad poltica, que por

el desarrollo de la tcnica. Recuperando sto para el anlisis de gnero

en la sociedad Inca ella propone:

Las mayores tensiones del equilibrio

difcil y contencioso en la relacin

hombre mujer, no se hallaban de modo

alguno, en el espacio de la divisin social [sexual] del trabajo, sino ms bien

en el espacio de la distribucin social

y-cultural del poder. (Rivera.1993:18)

En el reino de Quillacas Azanaques

la intervencin Inca tuvo los mismos

matices ya mencionados, pues pasaron

a ser sbditos del Inka. Sin embargo

no modific en absoluto la demarcacin territorial, los planificadores

estatales, con el fin de facilitar su organizacin y administracin, no hicieron

innovaciones en las subdivisiones

originales internas de data preinca,

pero se puede suponer que impusieron

la ideologa y la religin del imperio.

Legislacin espaola

Durante el mandato del virrey

Toledo, en 1573 Pedro Zarate visit a

los Quillaca-Azanaque y Uruquilla

dejando establecidas las reducciones.

Los espaoles dividieron el reino de

los Quillaca-Asanaque en dos encomiendas o repartimientos, la de los

Quillaca-Asanaque en poder del

encomendero Lorenzo de Aldana y los

Aullagas-Uruquillas, en poder de

Alonso de Hinojosa. Posteriormente

en 1574 fueron anexadas al Corregimiento de Paria (Espinoza; 1981) El

repartimiento de Aullagas-Uruquillas

fue reducido a tres poblaciones, una

de ellas fue Santiago de Huari.

Los Ayllus dejados bajo el control del

pueblo de Santiago de Huari fueron

ocho: Mallcoca, Chochoca, Chaguara,

Gualca, Sullca, Yucasa, Guari y

Cachimayo (Ibid220)

Cmo afect el orden colonial a las

relaciones de gnero y a la gestin de

los recursos en este espacio?

En primer lugar, la legislacin hispana clasific jurdicamente a la mujer

como menor de edad, esto significaba

que toda transaccin legal en la cual

entrase una mujer, deba contar con la

autorizacin previa de un varn que

actuase como su tutor. Por otro lado,

al crearse las reducciones se destruyeron las relaciones endogmicas

existentes. Para Silverblatt, esto afect

de manera directa a las mujeres:

...indujo a hombres y mujeres de distintos ayllus coloniales a casarse entre

s una forma matrimonial que contrastaba por completo con la norma prehispnica de endogamia en el ayllu. La

exogamia de los ayllus coloniales fue

una carga para las mujeres al hallarse

estas doblemente grabadas, por los

curacas de sus ayllus natales, donde

tenan tierras y por los curacas de los

ayllus de sus maridos.

(Silverblatt. 1999:98)

Toledo intent desenmaraar la confusin resultante de los matrimonios

inter-ayllus, adems de moderar las injusticias de las conflictivas exigencias

tributarias hechas a las mujeres que se

casaban fuera de sus ayllus. Lo hizo,

ordenando que la pareja estuviera tan

slo sujeta a las exigencias tributarias

del curaca del marido, y obligndola a

residir en el ayllu de ste. Adems, los

nios seran ahora considerados nicamente miembros del grupo de parentesco de su padre. (Idem)

Es as que las mujeres fueron perdiendo derechos en la gestin de los

recursos naturales, a partir de la ideologa androcntrica que trajeron los espaoles al clasificarlas como menores

de edad, por tanto incapacitadas para

ser propietarias de los recursos, adems

de desestructurar las relaciones de

parentesco que brindaban cierto nivel

de decisin sobre los recursos a ellas.

Durante la republica

El espacio geogrfico sufre cambios

debido al nuevo orden poltico, los ms

importantes se dieron bajo el gobierno

del MNR.

Las causas principales de este fenmeno de fragmentacin se dieron a

partir de una combinacin de factores

que coincidieron despus del periodo

de Reforma Agraria. Entre estos hay

que sealar por una parte, el crecimiento demogrfico rural como elemento de presin sobre el acceso a

ciertos recursos tanto tradicionales

(tierra) como no tradicionales (mercado, etc.) por otra parte, la introduccin de nuevas estructuras administrativas en el agro, la penetracin del

mercado en las reas rurales a travs

de las ferias semanales, transportistas

e intermediarios, y finalmente la introduccin de nuevas autoridades

polticas.

(Barragn 1987:321)

El estado boliviano en sus inicios,

crea nuevas entidades administrativas

como los departamentos, las provincias

y los cantones, regidos por un prefecto,

subprefecto y corregidores respectivamente, este hecho afecta de manera

directa a las comunidades de Santiago

de Huari, en 1983.

Huari como capital de la segunda seccin de la provincia Abaroa logr convertirse en una nueva provincia denominada Pagador, a pesar de la fuerte

oposicin ejercida por Challapata, capital de la provincia Abaroa y parte de

la primera seccin de la misma. La tradicional rivalidad entre Challapata y

Huari, centro importante de mercado

en toda la regin se sita en una competencia de poderes y de hegemona

regional al contar cada uno de ellos

con fuerte respaldo econmico, como

es por una parte, la feria semanal de

Challapata que aglutina una gran

cantidad de gente desde el norte de

Potos hasta los sectores de Salinas

de Garci Mendoza y por otra, el enorme

impacto econmico que representa la

cervecera nacional de Huari, situada

en el mismo pueblo. (Ibid:325)

La fragmentacin territorial de estos

grupos sociales esta ligada al surgimiento de nuevas comunidades, adems de aparecer nuevas formas de

propiedad de la tierra, estos fenmenos

se dan en varias comunidades y pueden ser catalogados como estrategias

campesinas para responder a una

creciente presin sobre los escasos

recursos con los que cuentan las organizaciones tradicionales, que buscan

acceder a los recursos no tradicionales,

provenientes del estado como ser los

servicios de salud, educacin, mejoramiento de caminos y del mercado

(Barragn y Molina 1987)

En la poca republicana, prcticamente existe una expansin del sistema

poltico estatal. Este hecho ocasion

la perdida del poder de las comunidades, las autoridades originarias,

pasaron a ejercer slo una labor social

y perdieron definitivamente el poder de

decisin sobre sus recursos y sobre sus

destinos. Adems de pasar por transformaciones en la gestin comunitaria

de los recursos naturales.

Comunidades de Huari.

La Paz, 7 de junio - 7 de julio de 2007 Pgina

10

De Inkas y Faraones:

Estudio sanguneo de momias

precolombinas

Jos Huidobro Bellido*

Recientes estudios

aclaran por qu, a

pesar de las uniones

consanguneas, los

soberanos inkas no

presentaron ningn

sntoma de

degeneracin

gentica

En la ciudad de Lima participamos

del proyecto MALQUI para el estudio

de grupos sanguneos de momias prepizarrinas afiliadas a la poca Inca.

Dicho proyect cont con la participacin de otros profesionales de diferentes pases de Suramrica.

Lo que nos llen de gozo y orgullo

fue el constatar que el folleto titulado

COMENTARIO ANTROPOLGICO

ACERCA DE LA DETERMINACIN

PALEOSELGICA DE GRUPOS SANGUNEOS EN MOMIAS PREHISPANICAS

DEL ALTIPLANO BOLIVIANO del Dr.

Carlos Ponce Sangins, texto de consulta OBLIGADO. Los trabajos de los

cientficos europeos GILBEY y LUBRAN

tambin se constituyeron en textos de

consulta obligada.

La primera interrogante que nos

planteamos los investigadores del proyecto era: por qu los Incas que

como los faraones se casaban entre

hermanos no entregaban descendencia con problemas genticos?

Los modernos estudios mdicos nos

demuestran que los descendientes de

la unin de hermanos sufren algn tipo

* Jos Huidobro Bellido. Etnoarquelogo y

Magster en Historia Andina. Docente

universitario en Bolivia, Per y Ecuador.

Autor de ms de quince libros y cientos de

artculos dentro de su especialidad. Entre

otros reconocimientos recibi la condecoracin de la Macro Regin del Sur del Per

por patrocinar el hermanamiento de las

repblicas del Per y Bolivia.

La momia Lucy, descubierta in situ en la localidad arqueolgica de Taypiphasa.

Foto: Huidobro Bellido

de discapacidad cognitiva, porque el

incesto biolgico es la homocigotizacin de genes. Esto quiere decir que

la probabilidad de que en la fecundacin se encuentren genes recesivos

con problemas, es muy alta, pues los

hermanos tienen constitucin gentica

igual en un cincuenta por ciento. Por

ello, enfermedades hereditarias como

el albinismo, algunos tipos de ceguera

y sorderas, al igual que las deficiencias

cognitivas, tienen un alto riesgo de

presentarse en estas uniones. Sin embargo, nada de ello suceda entre los

Incas. Por el contrario su descendencia

era lcida, inteligente y con capacidad

cognitiva muy desarrollada, superior a

la de otros pueblos de su poca. Para

muestra un botn: el inmortal Sapa

Inca Pachacutec, tan slo comparable

con el Faran egipcio Ramses II, el

grande. Dos incomparables soberanos

que fueron producto de la unin de dos

hermanos, sus padres biolgicos.

Para aclarar en algo este incgnito

panorama, se decidi analizar sanguneamente los tejidos de cinco momias

Incas, dos de las cuales dieron sorprendentes resultados, los cuales podran

explicar la unin entre hermanos en

alta cpula incaica sin presentar ningn

problema gentico. La momia nmero

tres posea grupos sanguneos C, E y c,

con ausencia de D; un caso sin paralelo

en todo el mundo. Mientras que la momia nmero cuatro posea sustancias

D y C con ausencia de c y E, una com-

binacin extremadamente rara entre

antiguos andinos.

Un uniforme pormenorizado estamos

preparando para el Proyecto MALLQUI

(que traducido del quechua al espaol

quiere decir momia), sin embargo

adelantamos algo por intermedio de

este prestigiado medio de comunicacin

Otro aspecto que nos llam la atencin fue constatar que muchas momias

posean crneos deformados. La me-

dicina denomina a esta mal deformacin CRANEOSTOSIS que vendra a ser

una enfermedad hereditaria, la cual sin

embargo no afecta ni a la inteligencia

ni a la capacidad intelectual. En el

antiguo Egipto tambin padecieron de

craneostsis el Faran AKENATON y

toda su descendencia.

En ese hermoso trajinar dentro de la

investigacin cientfica, tambin pudimos detectar en varias momias tuberculosis en la columna vertebral y otras

aquejadas por agudas parasitosis, tal

como la que fue estudiada en Bolivia

por el Dr. Ral Liendo Corts

Se trata del estudio paleopatolgico

de la momia Lucy (bautizada as por

su descubridor, Jos Huidobro Bellido)

exhumada en la localidad de Taypiphasa, lo que hizo escribir el arquelogo

Antonio Sagrnaga lo siguiente: hoy

en da es casi imposible encontrar una

chullpa in situ. Cabe hacer especial

mencin de la momia que no hace mucho el equipo del INAR traslad a su

departamento de restauracin y conservacin de bienes culturales desde

Taypiphasa (provincia Pacajes, cantn

Rosario del departamento de La Paz)

(Sagrnaga 1993: 41).

El estudio de Lucy por parte del equipo dirigido por el Dr. Liendo lleg a la

siguiente con conclusin: En resumen,

se puede terminar comentando dos

aproximaciones patolgicas deductivas: la momia, objeto de estudio, pre-

Crneo inka procedente de Cusco, presentando las cuatro cspides

caractersticas en ambos lados del maxilar.

Foto: Huidobro Bellido

La Paz, 7 de junio - 7 de julio de 2007 Pgina

11

De las organizaciones sociales

a los movimientos sociales

Christian Jimnez Kanahuaty

senta seales que indican, con alguna

aproximacin, que fue portadora en

vida, de una parasitosis a secas; pues

no fue posible mayor identificacin.

Por otro lado, aunque menos aproximado, se puede formular la hiptesis

que por la presencia de clulas vegetales en vas areas bronquiales, la

persona hubiera sufrido una bronco

aspiracin (o lo que se llama falsas

vas), seguramente secundaria o complicacin de alguna enfermedad grave

aguda o un estado crtico (Liendo

1993:180). Lucy falleci aproximadamente a la edad de 20 aos.

En la actualidad nos hallamos

estudiando el ADN de varias momias

de la gran civilizacin de Tiwanaku.

Los resultados son verdaderamente

asombrosos y en el futuro harn que

la historia precolonial de Bolivia y

Amrica tengan que ser modificadas

y/o corregidas. Ya nos hallamos

escribiendo el informe final.

Finalmente comprobamos nuestras

hiptesis que planteramos el ao

1984, de que los habitantes de la sierra

y el altiplano presentan en sus molares

cuatro cspides y no as los originarios

de la costa, valles y selva, quienes slo

muestra tres cspides (Huibodro

1984: 155). Se sobreentiende que nos

estamos refiriendo a personas de

pocas precoloniales.

BLIBLIOGRAFA

Huidobro Bellido, Jos. 1984. Estudio

Arqueolgico de la Necrpolis de Palla

Palla. Revista Andina, Ao 2, No 1. Centro

de Estudios Rurales Andinos Bartolom de

las Casas. Pp. 147-161. Cusco, Per

Liendo Corts, Ral. 1993. Estudio Mdico

Paleopatolgico de una Momia Precolombina de Taypiphasa. Revista Pumapunku, Ao 2, No. 5 y 6. Centro de Investigaciones Antropolgicas Tiwanaku. Pp. 179182. La Paz, Bolivia

Paredes Ruiz, Vctor. 2000. Tuberculosis a

la Columna Vertebral Representados en

Monolitos Metlicos y Urologa en el

Incanato. Edicin del autor. Cusco, Per.

Ponce Sangins, Carlos. 1964. Comentario

Antropolgico Acerca de la Determinacin

Paleoserolgica de Grupos Sanguneos en

Momias Prehispnicas del Altiplano

Boliviano. Academia Nacional de Ciencias

de Bolivia. La Paz, Bolivia.

Sagrnaga Meneses, Antonio. 1993. La

Chullpa de Viacha. Revista Pumapunku.

Ao 2, Nos 5 y 6. Centro de Investigaciones

Antro-polgicas Tiwanaku. Pp.33-56. La

Paz, Bolivia.

Valdivia Vera, Luis. 1988. Odontoantropologa Peruana. Consejo Nacional de Ciencias

y Tecnologa CONCYTEC. Lima, Per.

En Bolivia hay una larga tradicin de

mediaciones sociedad civil-Estado, lo

que nos invita a pensar las relaciones

que se establecen entre ambas esferas

de decisin. El Estado como mxima articulacin de poder, representacin y legitimidad ordenadora de la vida poltica.

Sin embargo, la relacin entre sociedad

y Estado es necesaria verla a travs de

un tercer actor: los partidos polticos en

ciertas coyunturas democrticas, en especial desde 1985 hasta el 2000. Desde

1985 porque a partir de las polticas del

Programa de Ajuste Estructural y en

especial la promulgacin del Decreto

Supremo 21060 se desarticula al movimiento obrero, por medio de la relocalizacin y el cierre de algunos centros mineros vigentes desde el XVII, en Bolivia.

Esta medida econmica y poltica

desarticul al movimiento obrero que era

el interpelador constante del Estado, que

despus de la revolucin de abril de

1952, se haba convertido en el soporte

social del Estado. Esto hizo que el peso

recaiga en un naciente y reconfigurado

sistema de partidos, cuya labor era comunicar a la sociedad con el Estado y

hacer que la generacin de polticas pblicas fuese de mutua concertacin.

Esto tuvo sus lmites bajo el esquema

patrimonialista de manejo del Estado y

tambin a causa de las formas de conteo

de votos donde la proporcin eliminaba

la representacin de las minoras dentro

del Congreso y del mismo poder ejecutivo. Esta crisis de representatividad y la

perdida de confianza de los partidos

indujo a una reforma constitucional en

1994 que entre otros puntos transform

el tema de la representacin, introduciendo una nueva forma de representacin poltica: los diputados uninominales, que tenan la finalidad de acercar al ciudadano y generar mecanismos

de control hacia el representante y de

inclusin de aquellos sectores sociales

votantes; es decir, que debera de haberse dado una comunicacin ms fluida

entre representantes y representados.

Esto no solucion el problema de representacin social y la sociedad comenz a organizarse de forma alternativa, al

margen de las organizaciones constitucionalmente establecidas para ese fin,

as comienzan a retomar fuerza y notoriedad las organizaciones sociales, que

como consecuencia de las medidas de

mediados de los ochenta ya no estn unificadas en un solo bloque, sino que estn

sectorializadas.

Las organizaciones sociales generan

bloqueos, marchas y exigen acciones

concretas y prontas soluciones a temas

especficos al Estado. En nuestro pas

ltimamente se ha confundido la nocin

de Movimiento Social con organizacin

social. Las organizaciones sociales tienen capacidad de movilizacin, pero su

contenido poltico es restringido, su capacidad de adhesin es limitada pues no

todas las personas se suman a sus

demandas y a las acciones de protesta

que entabla contra el Estado, ya sea a

nivel nacionales, departamental o local.

Las organizaciones sociales poseen

estatutos definidos, tienen un espacioterritorio de accin (por ejemplo es relativamente fcil ubicar las sedes de la COB,

FSTMB, FEJUVE- El Alto...), no desaparecen en el tiempo, sus actividades son

monitoreadas por los medios de comunicacin, tienen afiliados y demandas

claras, como la subida de los salarios,

las mejoras en las estructuras educativas

y mdicas, mayores items, modificaciones o ampliaciones de plazos.

Los movimientos sociales, en cambio

son agregaciones espontneas de personas que pertenecen a un sin nmero de

organizaciones sociales. Los movimientos sociales no poseen estatutos definidos, su radio de accin tambin responde a un territorio determinado, pero se

expande en los momentos en que la demanda es retomada por otros sectores.

Los movimientos sociales se mueven

bajo tres dimensiones: 1) las estructuras

de movilizacin, 2) las oportunidades

polticas y 3) los marcos interpretativos.

Las estructuras de movilizacin son

las organizaciones o estructuras que inician una demanda, como la no venta del

gas (septiembre-octubre de 2003) o la

ruptura de contratos con la transnacional de suministro de agua (Cochabamba,

abril de 2000), esta estructura aglutina

a sectores sociales, evala lo que est

pasando y llaman a movilizaciones a sus

sectores afiliados.

Las oportunidades polticas son aquellas que las organizaciones sociales ven

como favorables o desfavorables para

iniciar una movilizacin y entablar una

demanda especfica. Las oportunidades

polticas se dan por la debilidad o

fortaleza del gobierno y las libertades o

posibilidades que otorga a que esas

movilizaciones ocurran.

En cambio, los marcos interpretativos

son las ideas fuerza que hacen que los

individuos provienentes de destintas organizaciones sociales se unan a la

demanda y sta crezca y se irradie no

slo para captar mayores adhesiones sociales, sino tambin para que se expanda

a otros departamentos, como ocurri la

semana final de octubre de 2003, cuan-

do no slo La Paz y El Alto estaban demandando algo, sino tambin Cochabamba y Santa Cruz. Pero fundamentalmente, el marco interpretativo sirve para

interpretar la realidad, el contexto poltico y las acciones a ser tomadas, en un

contexto histrico ms que coyuntural.

Es por eso que los movimientos sociales, no slo demandan mayor participacin social, modificando as el esquema

de la ciudadana de origen liberal, sino

que son capaces de tomar lo poltico y

trasladarlo a las calles, iniciando procesos participativos de deliberacin colectiva que terminarn por generar un proyecto nacional de reconfiguracin poltica de orden constitucional y cultural.

Estas tres dimensiones estn interconectadas. No son formas puras, sino divisiones analticas, porque ocurren

simultneamente. La creacin de marcos

interpretativos dentro de una estructuras

de movilizacin en determinada oportunidad poltica es lo que al final marca el

rumbo de la movilizacin y sus lmites.

Por lo mismo, el movimiento social

no puede permanecer continuamente en

movimiento, tiene flujos y reflujos, momentos de mayor explosin acompaados de momento de cautela, de pasividad donde se aprovecha para reconstituir el tejido social y se reordena la vida

cotidiana de sus participantes; con lo

cul se retorna a las organizaciones

sociales. Es decir, a lo particular y local.

Los movimientos sociales, slo surgen