人口減少、後継者不足、そして海外企業との競争――。日本の地方では、かつて地域経済を支えてきた中小企業が次々と姿を消している。伝統を守るだけでは、生き残れない。だが、そんな逆風の中でも、独自の強みを見出し、新たな挑戦を続ける企業がある。本連載では、不確実な時代を生き抜く企業の取り組みに迫る。

あんみつ自体は40年前からの看板商品

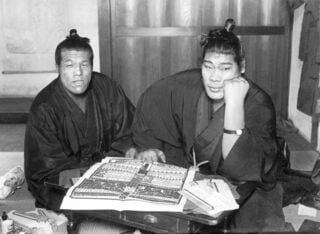

「見せ方を変えるだけで、これほど注目度が変わるとは。以前から、あんみつは販売していましたから……」。福島県の老舗製餡所、郡山製餡の佐藤裕文社長は、自社商品「and3(アンドスリー) あんみつ」の発売当初の反響の大きさを振り返る。

和菓子っぽくないパッケージにハート形の寒天――「インスタ映えするスイーツ」として2018年に発売された「and3 あんみつ」は、一時は生産が追いつかないほど需給がひっ迫、今や福島土産の新定番として年間60万個を製造するまでに成長した。地方の老舗企業が、新たな市場を開拓した好例といえる。

あんみつは、日本の和菓子の歴史の中でも比較的新しい商品だ。その起源は江戸時代末期に遡る。当時、寒天は高級和菓子だけでなく、町の物売りが売り歩く駄菓子としても親しまれていた。寄せ寒天に砂糖やしょうゆをかけただけの簡単なものが、その原型とされる。

明治時代になると、東京・浅草の和菓子屋「舟和」が、現代のみつ豆の原型となる商品を考案。銀のカップと銀のスプーンを用い、高級感のある演出を施した。その後、1930年に銀座の老舗「銀座若松」が、みつ豆にあんこを載せた「あんみつ」を開発。これが全国に広がり、今日の定番和菓子としての地位を確立することになる。

郡山製餡は大手製菓向けなど業務用の製餡が主力。あんみつは約40年前、現社長の父である佐藤文吉会長が開発した。きっかけは、あんこ需要の季節変動という課題だった。