愛知県の「長良川河口堰最適運用検討委員会」(以下、長良川委員会)が県職員を伴って韓国を視察したと、前回の【川から考える日本】〈一度は閉じられた河口堰を“開門”、汽水域の生態系を取り戻した韓国・洛東江、政治と行政を動かした住民の声〉で報じた。

では、その視察で学んだことを、愛知県はどう活かすのか。

視察から2カ月後の2024年10月、長良川委員会が開催され、視察の報告と今後の課題が示された。結論から言えば、現時点、視察が活かされたとはまだ言えない。なぜなのか。

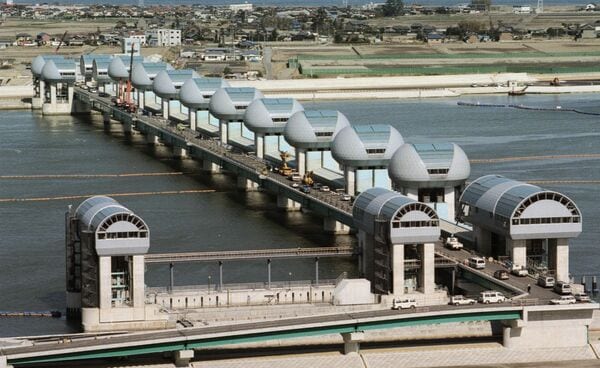

それを考えるために、長良川河口堰が閉まった1995年から現在までを駆け足で振り返る。

時代が動かした長良川の河川・環境行政

長良川は、河川行政と環境行政の2つに大きな役割を果たした川だ。より正確に言えば、長良川河口堰建設に反対する運動が、時を同じくして進んでいた全国のダム・堰の建設反対を叫ぶ声とつながり、国会と行政を動かした。

長良川河口堰は1995年に運用が始まったが、一方で、高度経済成長期に計画され、必要性を失った「無駄な公共事業」に対する批判は、全国で高まった。また、ダムや堰は、山から海への水と生物循環を止める環境破壊であるとの認識を高めることになった。

巨大なタンカーが大海原で方向性を変えるがごとく、こうした世論によって、国会、行政、メディアが動き、1997年、河川法の改正と、環境影響評価法の成立につながった。

河川法には、国土交通省(旧、建設省)と審議会だけで決定していた河川計画の策定時に「住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない」(第16条の2)と新たに定められ、目的(第1条)には「河川環境」の保全が加わった。