それは記録に残すのにうってつけの天体ショーだった。西暦1006年の4月に明るい星が突然現れ、徐々に暗くなり、数カ月後に見えなくなった。この天体は地球から7200光年も離れたところにあるにもかかわらず、ピーク時には金星より明るくなったという記録もある。(参考記事:「恒星の最期 超新星爆発とは」)

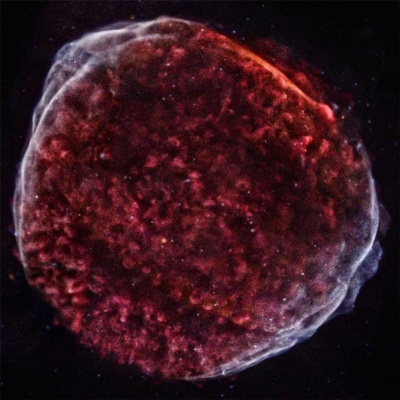

目撃証言は、アジア、中東、ヨーロッパの文書のほか、おそらく北米の岩絵にも残された。日本でも藤原定家が『明月記』にこの「客星」のことを書いている。こうした記録のおかげで、今日の天文学者はこの天体の正体がSN1006という超新星だったことを知っている。(参考記事:「超新星SN1006の爆風」)

そしてこのたび、古文書の調査をしていた天文学者たちが、これまで知られていなかった2編の記録を発見し、有史以来最も明るい超新星爆発の物語に一石を投じた。

ドイツ、フリードリヒ・シラー大学イエーナの天体物理学者ラルフ・ノイホイザー氏は、ペルシャの科学者イブン・シーナー(980~1037年)の著作を調べていた。欧米ではアビセンナとして知られるイブン・シーナーは、各地を旅行し、天文学から医学まで幅広い分野にわたる著作を残した。

その『治癒の書』には、医学のみならず自然科学や哲学に関する記述もある。そのなかに、突然現れたと思ったら、色を変え、「火花を散らして」消えてしまった天体に関する記録がある。ノイホイザー氏らによると、長らく彗星についてのものだと誤解されていたこの記述が、今回、超新星SN1006の観察記録だったことが明らかになった。イブン・シーナーがこの天体を観察したのは、彼が現在のイラン北部にあたる地域に住んでいたときのことだったと考えられる。(参考記事:「200万年ほど前に、地球の近くで超新星爆発」)

色の記述は初めて

超新星SN1006については比較的よく記録が残っている。だが、新たに発見された文書には、さらに他の文書にはない詳細な記述が見られた。研究チームの翻訳によると、イブン・シーナーが見た超新星は、最初のうちはわずかに緑がかった黄色に輝き、明るさがピークに達したときには激しくまたたき、やがて白っぽくなり、見えなくなったという。

ノイホイザー氏は電子メールで、「ほかの文書が言及していない色の変化を記録している点で、この文書は特別なのです」と説明した。研究チームの論文は、科学誌「アストロノミカル・ノーツ」で掲載されることが決まっている。

時間の経過に伴う超新星の色と明るさの変化の記録をたどることは、今日の天体物理学者が、この種の超新星爆発(専門的にはIa型と呼ばれ、科学的に重要である)の理解を深めるのに役立つ可能性がある。(参考記事:「17世紀に出現した謎の天体、星の衝突だった」)

Ia型の超新星爆発は、複数の恒星がお互いのまわりを回っている恒星系で起こる。こうした恒星系の1つの星が進化の果てに小さくて非常に重い白色矮星になると、相棒の星からガスを吸い込み、どんどん重くなっていく。やがて、みずからの重力を支えきれなくなって崩壊し、爆発する。この爆発の明るさはほとんどの超新星で同じになるため、今日の天文学者は、宇宙に点在するIa型超新星を、遠方の天体の運動や距離を追跡するための「標準光源」として利用している。(参考記事:「なぜ宇宙は加速的に膨張しているのか」)

ところで、SN1006はIa型ではあるが、1つではなく2つの白色矮星が爆発したと推測されている。お互いのまわりを回る白色矮星は、重力波の形でエネルギーを放出しながら近づいてゆき、ついには衝突して、通常よりさらに明るい大爆発を起こす。超新星を標準光源として利用する天文学者にとって、こうした特殊な超新星を正しく理解することは非常に重要だ。(参考記事:「“死体”を残さない最大の超新星爆発」)

爆発の時期も早かった?

加えて、ノイホイザー氏は最近、イエメンのサナアの歴史家アル・ヤマニによるSN1006の記録も発見した。新たな文書は、この地域の人々が従来考えられていたより早い時期から「客星」を観測していたことを示唆しており、イブン・シーナーの文書と同じく今日の超新星の理解に影響を及ぼす可能性がある。

ほとんどの専門家は、SN1006の最初の目撃は4月28日か30日あたりだったと考えている。日付に幅があるのは、古代の観察者たちが用いていた太陰暦をどのように太陽暦に変換し、観察者自身の日付の曖昧さをどのように解釈するかによって、違いが生じてくるからだ。けれどもノイホイザー氏は今回、その日付を4月17日プラスマイナス2日とした。

アル・ヤマニの文書では、超新星は日没から約30分後に地平線の上に現れたとされている。天体の位置を考えると、そのタイミングで見える時期は4月中旬の数日しかない。

文書には超新星が空に出てきたときの月との位置関係も記録されていて、当時の月の位置に基づいて日付を推定すると、4月15~18日になる。ノイホイザー氏によると、中国、日本、スイスの記録も、この早い日付を裏付けるように解釈できるという。

色は当てにならない?

歴史的な超新星爆発の時期を研究しているルイジアナ州立大学の物理学・天文学教授のブラッド・シェーファー氏も、こうした古文書の観察記録が、SN1006の輝度がピークに達した時期を解明するのに役立つことには同意している。

けれども彼は、イブン・シーナーによる色の記録は参考にならないのではないかと考えている。 イブン・シーナーがいた地域では、超新星は地平線に近いところに見えたはずで、彼が見た色は大気の影響にすぎない可能性があるからだ。

シェーファー氏は、世界各地の観察記録をつなぎ合わせようとするならば、超新星の相対的な明るさの記述が観察者ごとに違っている理由を説明しなければならないと指摘する。「ある人は超新星の明るさを火星と比較し、またある人は金星と比較し、さらに別の人は半月と比較していたのです」

一方、ノイホイザー氏は、イエメンでの早期の観測の方が、超新星の歴史に欠けていたピースを埋め、ひいては今日の天体物理学のモデルを洗練させるのに役立つかもしれないと考えている。

「私は、最先端の天体物理学に役立てるために、歴史的な観測記録を調べているのです」(参考記事:「諏訪湖の御神渡り600年の記録が伝える気候変動」)