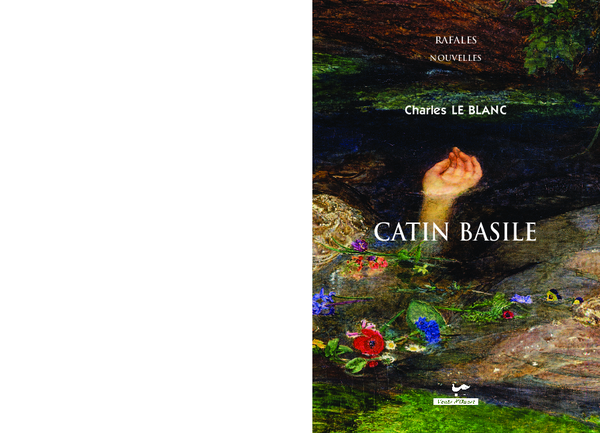

rafales

nouvelles

Charles LE BLANC

catin basile

�La collection « Rafales » est dirigée

par Jacques Michaud, Pierre Grégoire et Jeanne Duhaime

�Catin Basile

�Rafales

nouvelles

Charles LE BLANC

catin basile

Vents d’ Ouest

�Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives nationales du Québec

et Bibliothèque et Archives Canada

Le Blanc, Charles, 1965Catin Basile

(Rafales. Nouvelles)

ISBN 978-2-89537-435-0 (PDF)

I. Titre. II. Collection : Rafales. Nouvelles.

PS8623.E327C37 2014

PS9623.E327C37 2014

C843’.6

C2014-941441-2

Nous remercions le Conseil des Arts du Canada de l’aide accordée à notre programme

de publication. Nous reconnaissons l’aide financière du gouvernement du Canada

par l’entremise du Fonds du livre du Canada pour nos activités d’édition. Nous

remercions également la Société de développement des entreprises culturelles, la Ville

de Gatineau ainsi que le CLD Gatineau de leur appui.

Dépôt légal — Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2014

Bibliothèque et Archives Canada, 2014

Direction littéraire : Pierre Grégoire

Révision : Jeanne Duhaime

© Charles Le Blanc et les Éditions Vents d’Ouest inc., 2014

Éditions Vents d’Ouest inc.

109, rue Wright

Bureau 202

Gatineau QC J8X 2G7

Téléphone : 819 770-6377

Télécopieur : 819 770-0559

Courriel :

info@ventsdouest.ca

Site Internet : www.ventsdouest.ca

Diffusion au Canada : PROLOGUE INC.

Téléphone : 450 434-0306

Télécopieur : 450 434-2627

Diffusion en France : Distribution du Nouveau Monde (DNM)

Téléphone : 01 43 54 49 02

Télécopieur : 01 43 54 39 15

�I bambini vedono il tutto nel nulla, gli adulti il nulla nel tutto

Leopardi

�Catin Basile

1

L

des hommes cherchent le bonheur dans la vérité, mais

il leur est plus facile de le trouver dans le mensonge. Cette

recherche est le fait de l’éducation ; cette facilité à mentir, elle, un trait

de leur nature. En effet, l’enfant, qui est si près de l’imagination et du

rêve, s’exerce naturellement au bonheur des extravagances. Il distingue

mal ce qui est de ce qui n’est pas. Tout lui apparaît naturel. Le langage

de l’enfance ignore la censure qui vient avec l’âge. Les enfants ne

peuvent mettre en scène la vérité et le mensonge. Ils n’ont pas suffisamment vécu pour cela. Tout est feinte chez eux, car tout n’est que jeu.

Quand on y regarde de près, cependant, la vie humaine, étriquée

entre le vrai et le faux, incertaine quant à leur valeur respective, se perd

dans cette indécision. Elle regrette la simplicité des premières années,

elle soupire après l’innocence de la nature et la primeur ingénue du

caractère, si bien que l’âge de raison n’est souvent rien d’autre qu’une

enfance navrée. On vieillit parce que l’on ne sait se consoler de ne plus

être un enfant, parce que le temps qui fuit enseigne la légèreté du

mensonge, la vanité des certitudes et le poids du mal.

9

�2

Le lieu où nous sommes nés, et qui a vu les pas nus de notre

enfance, est celui qui retient dans ses chemins l’empreinte de ce que

nous sommes vraiment. L’endroit dont on parle ici avait déjà connu

maintes marmailles. Il n’était cher qu’à ceux qui y avaient grandi. Il

n’était pas accroché à un fragile éperon rocheux. Il ne reposait pas au

fond d’un col étroit dont les arêtes auraient pu retenir les éléphants de

Carthage. Sa végétation était quelconque. Ni les vignes ni les oléandres

n’égayaient de fruits ou de fleurs ses douces collines. On n’y voyait nulle

somptueuse forteresse, nul manoir antique, nulle cour aux marbres

émaillés, nulle ruelle pittoresque, rien de ce qui aurait contenté un

peintre ou satisfait un artiste. C’était un pays commun, quelconque

dans sa banalité, et, puisqu’il était comme tous les autres, il pouvait

accueillir l’universalité des intrigues humaines.

Dire cependant que c’était un village serait méprisant. Toutefois, le

terme de « ville » ne lui convenait peut-être pas encore, hormis pour

l’honneur d’avoir été le plus vieil établissement de la région. Il manquait

à ce bourg quelques infrastructures pour se déclarer chef-lieu, et ses

routes étaient surtout de terre battue. En 1914, on avait construit la

grande église de la ville après de nombreux efforts et maints sacrifices

des colons. Elle élevait ses deux clochers bien au-dessus des pins et des

bouleaux. Sur un petit promontoire, elle dominait physiquement la

ville. Tout autour, les habitations de bois de la fin du siècle précédent,

dispersées de façon anarchique, avaient cédé leur place à l’ordre

tranquille des maisons briquetées des nouveaux notables. Ceux-ci

s’étaient regroupés dans deux rues qui se coupaient à angle droit,

étreignant alors l’église. Le médecin, le notaire, le pharmacien, le

directeur d’une petite scierie ; quelques fermiers ayant délaissé les

mauvaises terres de ce pays glacé, écœurés des mouches noires, des

souches et de la solitude, s’y étaient faits artisans. Ainsi le cordonnier,

le forgeron, le menuisier habitaient-ils dans ce nouveau centre, près de

l’église, bien que dans des maisons modestes, dans la cour, derrière les

boutiques qui, elles, s’ouvraient sur les rues. Une certaine aisance y avait

aussi attiré un marchand, prospère grâce aux monopoles concédés pour

la colonisation de ce vaste territoire et, surtout, scandaleusement enrichi

10

�par l’usure. Il avait ouvert un magasin général dans la rue principale,

celle qui faisait face à l’église et qui portait le nom du saint, là où elle

croisait l’autre route importante. La situation du commerce, le manque

de concurrence, les droits exclusifs accordés par la Couronne, tout cela

assurait l’arrogante prospérité de l’entreprise. On y vendait de tout,

mais surtout de l’alcool. Dans un lieu aussi rude, où l’hiver devient une

habitude de vie, où les rêves sont limités par le chantier, la papetière, les

responsabilités d’une famille nombreuse, l’étouffante ségrégation des

consciences par la religion, l’alcool est nécessaire.

Les routes étaient mauvaises, mais plusieurs automobiles les

parcouraient déjà depuis longtemps. Notre marchand en avait une toute

neuve : une Ford. Les automobiles neuves, toutefois, étaient généralement conduites par des Anglais qui habitaient dans un lieu à part,

une ville construite par l’entreprise américaine détenant les droits de

coupe du bois dans cette région et qui, avec la terre, fournissait

l’essentiel de l’emploi aux Canadiens français. On avait le téléphone

dans ces deux rues, pas au-delà. L’électricité était à peu près générale,

hormis dans les rangs les plus éloignés, par intermittence dans les

maisons les plus pauvres.

Face à cet ensemble, la grande église apparaissait encore plus imposante, plus majestueuse. Elle écrasait littéralement tout ce qui

l’entourait. Un archéologue qui la découvrira dans deux mille ans

pensera qu’il avait dû s’agir d’un temple égal en prestige à ceux

d’Épidaure ou de Delphes. Il s’étonnera toutefois de la solitude

désolante du lieu et qu’il n’y ait rien eu tout autour. C’est une constante

que les témoignages de l’histoire en disent souvent plus long sur les

dieux que sur leurs adorateurs. On connaît mieux les cathédrales que

ceux qui les ont construites, et leurs ex-voto ont conservé le souvenir des

guérisons, mais perdu la mémoire des souffrances.

Le marchand possédait une vaste demeure victorienne avec une tour

et des dentelles aux pignons. C’était alors la dernière maison au bout de

cette rue, de loin la plus imposante. Elle était tout en brique. Le terrain

d’une acre était paysagé. L’intimité de la cour était assurée par des haies

de thuyas. On avait planté des peupliers trembles, des ormes, des frênes,

tout cela sans ordre, à la façon d’un jardin anglais. L’été, on regroupait

des chaises Adirondack autour de parterres de fleurs sans nom. Cette

11

�maison comptait un salon d’apparat, logé dans le rez-de-chaussée de la

tour, un salon commun, en face, et qui communiquait avec la salle à

manger. Quand on entrait dans cette maison, on trouvait au fond d’un

large vestibule un grand escalier de chêne qui menait aux huit

chambres. Le marchand avait une famille nombreuse et les plus vieux

des enfants s’affairaient au magasin où ils effectuaient divers travaux. La

décoration, confiée à « Madame », ainsi qu’on surnommait la maîtresse

de maison, dont le goût avait été formé par les Ursulines, respectait les

canons les plus classiques. On avait fait venir d’Italie de petites

sculptures de marbre qui représentaient des enfants, de France des

trépieds pour les lampes torchères. Dans le salon, un tapis de

Casablanca, une rareté en ce lieu, rehaussait de ses couleurs chaudes la

blondeur tempérée du parquet. Un meuble de bois abritait la stéréo

américaine et les 78 tours du Songs Book, musique prisée par Madame,

qui aimait danser, quand elle n’était pas de nouveau enceinte. Le

médecin, un parent de Madame, disait avec humour qu’il fallait un

passeport pour entrer dans ce salon, tant il y avait de choses venant de

pays étrangers. Madame, qui ne connaissait rien à l’Angleterre, se

piquait cependant de prendre le thé en après-midi dans des tasses du

Staffordshire, depuis qu’elle avait entendu dire que les femmes des

contremaîtres, dans la ville anglaise voisine, faisaient ainsi. Elle veillait

à ce que ses enfants fussent toujours vêtus de façon impeccable, ce qui

était chose aisée avec le magasin qui comptait des articles de mercerie.

Pour le travail de maison, en partie à cause de son embourgeoisement,

en partie à cause de ses couches fréquentes, Madame avait l’aide de

domestiques. Il s’agissait de jeunes filles pauvres de la rue qui bordait

leur maison, à droite.

Cette rue, la rue de la Citerne, allait jusqu’à un réservoir d’eau et,

de là, par une pente dangereuse et accentuée, à une rivière. Plus on

habitait en haut, près de la rue principale, moins la détresse économique

et morale était pressante. Les gens les plus à l’aise de cette rue pentue

habitaient dans des maisons aux façades de brique. Quand on

descendait, le lustre relatif des maisons s’estompait. La brique cédait la

place au bois peint, le bois peint au bois rustre, puis à un étrange

revêtement d’asphalte qui imitait la brique et qui couvrait imparfaitement les devantures. Dans l’une de ces maisons habitaient deux

12

�des trois domestiques de Madame. Plus bas encore, en face de la citerne,

et presque au bord de la rivière, quelques cabanes décentrées par rapport

à la rue, déglinguées, pitoyables, en partie faites de planches, en partie

de rondins humides ramassés dans la rivière au mépris des interdictions.

Peu d’électricité, pas d’égout.

C’est de ce hameau de misère et d’indigence que venait l’une des

domestiques de Madame : Catin Basile.

3

Catin n’était pas son prénom. Elle était la fille de Basile Gagnon,

un journalier désœuvré, menteur, soûlon, ladre dans sa gêne constante,

que l’on soupçonnait d’avoir tué sa femme – mais ce n’était qu’un ragot

pour le rendre plus méprisable encore ; sa femme était morte en

accouchant d’un avorton peu après avoir mis au monde Marie, leur

premier enfant. Basile Gagnon, veuf et sans le sou, boiteux, exhalant

continuellement une odeur rance à mi-chemin entre la sueur, l’urine

et le rye, n’avait pu se remarier. Ses premières noces d’ailleurs n’avaient

jamais été célébrées, feue madame Gagnon ayant été, en fait, une

sauvagesse qu’il avait ramassée dans les mauvaises terres, quand il

sentait encore bon la jeunesse et la résine de pin. C’est seul qu’il avait

élevé la petite Marie, dans cette cabane au bord de la rivière, dont la

construction lui avait coûté un pied, écrasé par un billot. Infirme, il

n’avait pu trouver de travail stable. Le jour, Basile gagnait son pain le

plus souvent en faisant des travaux de lettrage sur des voitures ou sur

des enseignes publicitaires. Il avait fait les travaux de peinture du

presbytère et de quelques maisons. On lui devait d’avoir peint en lettres

d’or l’inscription Domus Dei, Porta Cœli au-dessus du chœur de

l’église.

On descendait mal volontiers la rue de la Citerne pour l’aller voir,

car la pente, raide au bas, transformait le chemin en un petit torrent les

jours de pluie, cloaque de vase qui ne s’asséchait pas, et où l’on risquait

de s’embourber même par beau temps. De plus, en aval de la citerne,

près des cabanes, on avait enfoui un tuyau qui dirigeait dans la rivière

une partie des eaux usées provenant du haut de la ville. Les

13

�débordements, fréquents durant les orages, atteignaient commodément

les cabanes. L’hiver, avec les éperons de neige et les crêtes de terre gelée,

on aurait dit un cimetière de glace. Tout ce tableau, qui n’avait rien des

scènes de Kreighoff, faisait peine à ceux tout juste sortis d’une semblable

misère. C’est pourquoi ils évitaient le bas de cette rue. Ils voulaient se

délester du souvenir de leurs origines, comme s’ils redoutaient que le

poids du passé ne chargeât le présent ; ils vivaient dans une amnésie

d’eux-mêmes et ne voyaient dans la mémoire qu’un lest les empêchant

de s’élever. Nombreux étaient donc ceux qui évitaient la rue de la

Citerne. La nuit, toutefois, c’était une autre affaire. Le père Basile s’était

fabriqué un alambic et transformait son taudis en taverne, où le haut de

la rue de la Citerne et même au-delà venait s’encanailler pour deux sous.

Mais ce n’était pas le méchant distillé de genièvre qui encourageait

quelques jeunes ouvriers du moulin à bois à braver l’escarpement trop

rapide. C’était la jeune Marie.

Marie Gagnon avait grandi sans l’affection de sa mère. Elle n’avait

que le souvenir vague d’un visage se penchant avec tendresse vers elle,

un visage aux profonds yeux noirs et aux longs cheveux de jais. Tout

avait été englouti dans l’oubli de la petite enfance. Les caresses, les

bisous, les bains, l’allaitement où s’entremêlaient leurs regards, jusqu’à

la berceuse en langue sauvage, si douce et poignante, tout cela qui, au

fond, avait été la vie même de la mère et de sa fille pendant deux ans,

tout cela était comme si ça n’avait jamais été. Marie fut profondément

heureuse, mais n’en avait pas conservé le souvenir. Peut-être en valaitil mieux ainsi, car ces souvenirs n’auraient servi qu’à narguer sa détresse

présente et à ajouter aux maux qui la détruisaient.

Elle était aussi sans images de la mort de sa mère. Le froid cadavre

s’était décomposé dans sa petite tête bien avant que de disparaître dans

le sol humide. Elle ne conservait rien non plus du désespoir de Basile,

ni de ses larmes, ces larmes qui nous sculptent comme les torrents

creusent les montagnes. Mais pour Basile, à la longue, elles l’avaient

rendu méconnaissable, excavant en lui des espaces de sombres solitudes,

où son esprit s’était finalement égaré. Marie, trop jeune, trop faible, fut

victime de cet égarement. Elle voyait bien qu’il y avait des espaces de

lumière, au loin, ailleurs, mais c’était sur des sommets qu’elle ne se

sentait pas la force de conquérir et qu’elle cessa bientôt de contempler,

14

�quand elle se convainquit qu’ils étaient inaccessibles. La détresse du

père atteignit la fille et éteignit toute joie en elle.

Elle grandit. L’enfant qu’elle était conservait la beauté farouche de

sa mère, mais domptée par le père, tempérée par lui. Les mêmes yeux

noirs et profonds, les mêmes cheveux de jais, mais le visage adouci, les

traits atténués. Tout chez elle était moins dur que chez sa mère, plus

noble que chez son père ; elle était cette beauté métisse à la séduction

résolue, parce qu’hésitant entre deux mondes.

Le monde de son enfance fut d’avoir été contrainte de jouer à la

bonne de son père, de souffrir ses colères, de laver le linge à la rivière,

entre les billots, de regarder son cours plein de lenteur glisser sous le

pont couvert et continuer sa route, au loin, vers des lieux qu’elle ne

verrait jamais. Elle fréquenta l’école assez pour lire et écrire, assez pour

apprendre à y détester la discipline, à connaître la cruauté d’autrui, la

mesquinerie des mauvais maîtres. Assez pour savoir les punitions, assez

pour vivre les premiers attouchements, assez pour comprendre que les

ogres ne sont pas tous dans les fables, mais qu’ils aiment tous les enfants.

Elle n’en avait jamais parlé à son père et s’était évertuée à effacer ce

souvenir, à ramasser consciencieusement tous les cailloux blancs qui y

menaient, à en éliminer toute trace, afin qu’il se perdît pour de bon

dans la forêt de sa mémoire. Marie était une enfant qui ne l’avait jamais

été, une femme qui n’avait jamais été fille. C’était la métisse, la fille de

Basile Gagnon, celle qui était belle et dont la séduction était un prodige,

là-bas, tout au fond de la rue de la Citerne.

Toute chose a son prix. La troublante beauté de Marie en avait un.

Il était élevé. Un soir de sa première adolescence, son père, qui avait

encore trop bu, encore trop pleuré, qui avait cherché en vain du

réconfort au fond d’une bouteille, vit Marie comme il ne l’avait jamais

vue. Elle avait alors quatorze ans. Elle lui rappela sa femme. Il éprouva

le besoin de l’étreindre, de chercher le réconfort contre une poitrine,

comme autrefois. Marie se débattit, refusa l’enlacement. Tout lui disait

que cela était contre nature. Elle ne put crier. Dans l’effarement, Basile

l’empoigna violemment, lui ferma la bouche avec sa grosse main

poisseuse. Marie sentit alors quelque chose de dur contre sa cuisse. Elle

se braqua, se démena avec force. Elle comprit qu’elle était perdue

lorsqu’elle éprouva une violente douleur entre ses jambes, comme si on

15

�la déchirait. Elle cessa alors de lutter. Elle venait d’abdiquer son

innocence. Il y eut de nombreuses nuits d’horreur comme celle-là.

Quand Basile ouvrit sa taverne clandestine et qu’il vit l’intérêt que

certains portaient à Marie, il se mit à monnayer cette horreur. Il n’y

avait plus d’innocence, et la douleur n’était plus physique, mais au fond

de l’âme.

C’est de cette façon que la jeune Marie Gagnon dit adieu à l’enfance

et devint une catin, la « catin à Basile » comme on dit d’abord au bas

de la rue de la Citerne puis, en haut, cela devint : Catin Basile. On avait

ainsi baptisé la métisse du prénom de l’infamie et du nom de l’outrage.

La métamorphose du mal était complète.

4

Au haut de la rue de la Citerne, la maison tout juste voisine de celle

du marchand appartenait au professeur. Elle inaugurait la pente, douce

encore à cet endroit. Bien plus modeste que celle du marchand, la

maison du professeur était en brique, mais sur trois côtés, l’arrière de la

maison étant en planches et donnait sur un petit jardin sans entretien

où poussaient la rhubarbe et les baies sauvages. Une cabane, au fond,

servait de remise, et les enfants du professeur allaient s’y cacher quand

il pleuvait, d’abord pour jouer, puis pour étudier à présent qu’ils étaient

grands. On accédait à la maison par une imposante galerie sur laquelle

le professeur écrivait ses pensées dans un carnet relié de toile verte et où

il aimait lire les livraisons du National Geographic les soirs d’été. Cette

maison aurait été confortable si elle avait été moins exiguë. La fille du

professeur et ses deux fils occupaient les trois chambres du haut. Pour

leurs besoins, les parents avaient transformé le salon en chambre à

coucher. Lorsque l’on recevait, c’était dans la cuisine, spacieuse, mais

rendue néanmoins modeste par les meubles, le poêle à bois et la glacière.

Comme bien des habitants de cette ville, le professeur venait des

montagnes le long du grand fleuve. Excellent élève, mais peu fait pour

la vie religieuse, il n’était pas allé au séminaire et avait plutôt fréquenté

l’École normale, où il obtint un brevet d’enseignement. C’était un esprit

curieux, fait pour étreindre le monde entier. Grand lecteur de

16

�Montaigne, enthousiaste de Lamartine, il conservait néanmoins une

place secrète dans sa bibliothèque pour le sulfureux André Gide, dont

certaines œuvres étaient à l’index. Il l’avait pu lire au sanatorium où il

avait passé quelques années pour soigner sa tuberculose, dont il était

revenu. C’est là d’ailleurs qu’il avait fait la connaissance de sa femme,

comme plusieurs hommes de sa génération. Une amourette de

sanatorium qui dut se solder par un mariage, la belle malade ayant pris

des rondeurs et du carmin aux joues, qui n’étaient le résultat ni du grand

air, ni des traitements médicaux. Comme plusieurs, il se retrouva marié

avec son premier amour. Comme plusieurs, il voulut voir s’il pouvait y

en avoir un second. Comme peu, il n’y en eut pas. Maintenant qu’il lui

avait fait trois enfants, il se demandait ce qui l’avait attiré chez sa

femme. Cela avait été un mélange d’interdits et de licences. À présent

qu’il n’y avait plus d’interdits et plus aucune licence entre eux, elle ne

l’intéressait plus. Ce n’était que la mère de ses enfants et lui, qui

pourtant voulait embrasser le monde, n’étreignait plus que ses enfants,

enfants qui formaient en soi un monde, mais un monde, dont ni

Montaigne, ni Lamartine, ni Gide ne lui avaient jamais parlé.

C’était un esprit indépendant. Il avait fondé une école commerciale

qu’il administrait et où il enseignait lui-même l’anglais. La grande

révolution de cette école était qu’elle accueillait des garçons et des filles

dans les mêmes classes. Le curé s’en était scandalisé, mais le professeur

avait la dîme généreuse et l’Église, elle, l’escarcelle compatissante. Il

pouvait donc poursuivre son travail d’enseignement assez librement. Sa

liberté n’était pas complète toutefois, puisqu’il avait en la personne du

marchand un adversaire résolu. Cette situation était d’autant plus

fâcheuse qu’ils étaient voisins. On l’a dit, ce brave marchand devait une

partie de sa fortune à l’usure. Il prêtait des denrées ou du matériel et se

faisait rembourser en argent et contre intérêt. Il n’honorait pas à leur

pleine hauteur les coupons que la Couronne donnait aux habitants,

puisqu’il vendait plus cher que le prix habituel ce qui était payé par ces

bons, prétextant les longueurs de paiement de l’État. Bien entendu, il

ne pouvait demander des intérêts au roi, ni étouffer le gouverneur

général comme il le faisait avec les paysans et les forestiers, mais il aurait

mis le prince de Galles sur la paille si on lui en avait donné l’occasion.

Le professeur ne pouvait supporter cette façon de faire, car il en voyait

17

�tous les jours les tristes effets. Des familles étaient expropriées de leurs

biens et devaient travailler comme des bêtes au profit du marchand. Il

était sensible à l’infortune autant qu’il aspirait au bonheur. Les livres lui

avaient appris l’insignifiance du pardon par rapport à l’intense autorité

du mal. Il se scandalisait de la facilité avec laquelle le marchand écrasait

les petites gens et de l’aisance avec laquelle ces misérables se laissaient

accabler.

Peut-être enviait-il aussi chez le marchand – mais cela il ne se l’était

pas avoué, il était trop pitoyable pour ce faire – le détachement dans la

malveillance et la frivolité devant le malheur d’autrui. Ce qui est certain

cependant, c’est que le professeur ne manquait pas une occasion au

Conseil municipal, où ils siégeaient tous deux comme échevins, pour

témoigner de ses réserves envers les pratiques de son riche voisin. Il ne

dénonçait rien officiellement toutefois, car sa fille aînée, qu’il adorait,

s’était éprise de l’un des fils du marchand, et l’on parlait déjà de noces ;

il ne voulait pas compromettre le bonheur de sa fille, fût-ce un bonheur

à rabais, tant était considérable l’affection portée à son enfant.

Cependant, sans dénoncer le marchand, le professeur cultivait l’art de

l’allusion fine et soulignait souvent combien dommageable était pour

la société qu’une partie de la population en fût réduite à la misère. C’est

ce parti pris à l’égard des démunis qui, auprès de la population, valait

une sorte de sympathie bienveillante à son école. Le marchand et ceux

des haut placés qui mangeaient dans sa main n’hésitaient jamais, pour

leur part, à dénoncer la « scandaleuse mixité » et réclamaient la

fermeture de l’école au nom de la sauvegarde des mœurs. Parmi ces

bien-pensants, il y en avait plus d’un qui descendait régulièrement la rue

de la Citerne. Lorsqu’il en passait devant sa maison, le professeur qui,

l’été, lisait en fumant sur son balcon, jetait un regard caustique vers

eux, et soulignait avec un sourire l’étouffante moiteur du temps si

propice aux baignades. Quand il les voyait remonter, essoufflés et

rougeauds, le pince-sans-rire leur demandait si l’eau était froide. Mais

ces hommes-là allaient étouffer à la rivière un feu qui refusait de

s’éteindre.

18

�5

Le marchand était un bonhomme assez rond, costaud et qui avait

blanchi trop rapidement. Il était arrivé dans cette région nouvelle,

accompagné de son frère. Tous deux avaient quitté la capitale où leur

père, comme avant lui son père l’avait fait, tenait un magasin. Le négoce

était donc pour le marchand une seconde nature. À son avis, tout était

une question de transactions. Il ne comprenait pas que l’on pût agir

avec désintérêt, sans motivations pécuniaires ou égoïstes. Pour lui, rien

ne pouvait être gratuit. L’existence était une business. Tout pour lui était

business. Il ne disait pas aux gens : « Cela ne vous concerne pas », comme

l’aurait dit le professeur, mais : « C’est pas ta business. » Il disait « tu »

facilement. Le tutoiement est la petite monnaie par laquelle on achète

la dignité d’autrui ; le vouvoiement, un billet payé au porteur. Pingre

comme il était, il n’utilisait avec les autres que la petite monnaie. Sans

être avare, car il aimait trop bien vivre, il était pourtant économe. Sous

ses mains, l’argent se multipliait ; elles auraient pu tresser l’osier des

paniers de la multiplication des pains. Il avait fondé son affaire avec

son frère en partant de presque rien. Son premier capital, il l’avait

amassé en occupant de force le passage obligé d’une petite vallée où il

demandait un péage exorbitant aux paysans et aux forestiers qui

devaient y passer pour amener leurs produits à la ville ou vers le port

prochain. Cette occupation forcée était son titre de propriété. En peu

de temps, elle devint un droit. L’État vit qu’il avait tout à gagner à

légitimer cette situation et à percevoir une partie de la taxe demandée.

Cela fut d’autant plus rapidement réglé que les deux frères avaient

soutenu le fils d’un notaire qui avait des ambitions politiques. Il devint

député, et les deux frères reçurent en concession le petit détroit et une

bonne partie des profits du péage. Sans hésiter, ils y placèrent comme

collecteur un habitant sans le sou, mais bon tireur, auquel ils donnaient

un salaire de misère, bien que ce fût pour le bougre une vraie fortune.

Ils achetèrent pour une bouchée de pain des droits de coupe à des

colons épuisés et revendirent ces droits à prix fort à une compagnie

anglaise. Puis le frère du marchand mourut, un automne, à la pêche.

On avait retrouvé son corps attaché dans les aulnaies, entre les joncs et

les roseaux. On accusa un Indien que l’on aurait pendu, s’il ne s’était

19

�réfugié au fond des bois d’où il ne ressortit plus. Un accord particulier

entre les deux frères stipulait que le patrimoine de l’un devait aller au

survivant en cas de décès. La famille du frère fut ainsi dépouillée de

toutes les propriétés qui étaient communes, ce qui représentait une

fortune considérable. Il ne laissa à la douairière que la maison, mais

comme elle avait été construite sur une terre commune, le marchand

n’eut aucun scrupule à lui demander un loyer. Quant à ses neveux, il se

débarrassa des filles au couvent – il les maria au Seigneur, comme il le

disait toujours –, envoya le plus veule et hâve des fils au séminaire, où

la phtisie eut raison de lui, et fit des trois solides gaillards qui restaient

des débardeurs pour la business. Désormais à la tête d’un petit empire,

le marchand, qui s’était marié avec la fille du premier maire de la ville,

avait fait construire sa grande demeure au coin de la rue principale et

de la rue de la Citerne. Il recevait dans son majestueux salon ceux qui

comptaient : le député, à qui il versait des pots-de-vin, le maire, qui lui

devait son poste, enfin le curé, qu’il faisait chanter.

De tous, ce dernier était le plus vil, le plus en dessous de son état.

Il abusait des enfants qu’on lui confiait. Il avait tenté de profiter d’une

des filles du marchand. L’enfant avait dénoncé la chose à son père.

Celui-ci avait flairé la bonne affaire. Un curé sait des choses, on s’y

confie volontiers. Cela vaut de l’or en business. Il troqua son silence

contre des informations. Il en fut ainsi longtemps. Mais il y a une

fraternité dans le mal, car il n’y a pas de plaisir à errer seul. La solitude

est le bien des âmes nobles. Perdu dans le silence, le vice s’éteint. La

compagnie lui redonne du goût. Qui sait si Dieu ne fut pas inventé par

quelque esprit voyeur, qui jouissait davantage à mal accomplir sous l’œil

divin ? On ne sait si le curé se tint pareil prêche, mais après un temps,

il voulut faire connaître au marchand certaines délices, de fines voluptés,

que n’aurait pas dédaignées un homme depuis longtemps marié. Il lui

parla de la métisse au bord de la rivière. Il ne lui dit rien de bien précis,

mais cela fut suffisant pour le marchand. Le talent n’a souvent besoin

que d’un peu d’inspiration. Or, pour le crime, le marchand avait du

génie.

Il n’était pas question pour lui qu’il se fît voir au bas de la rue de la

Citerne. Bien qu’il ne dût craindre personne – la richesse est un rempart

inestimable –, il voulait éviter les ragots, moins par considération envers

20

�sa femme, que pour ne pas nuire à la business. Il imposa donc qu’on la

prît comme domestique à la maison. Madame n’aima pas l’idée. On

racontait qu’il se passait des choses louches, le soir, au bas de la rue, des

choses auxquelles cette métisse était mêlée. La catin de Basile Gagnon

n’allait pas entrer dans sa maison ! Le marchand lui expliqua qu’il ne

fallait pas donner foi aux racontars et que même un travail fort modeste,

une ou deux fois par semaine, conviendrait. Il n’était pas question de

plus : seulement d’aider une jeune femme dans le besoin. Madame était

naïve. Elle voyait déjà la jeune Marie devenir, comme elle, une Fille

d’Isabelle, consacrée à l’unité, à l’amitié, à la charité dans le saint giron

de l’Église catholique. L’habitude de fermer les yeux sur les manèges de

son mari l’avait rendue aveugle à ses calculs. On ne savait trop si elle

était la dupe des feintes du marchand, ou celle des marbres, des trépieds,

des tapis, des porcelaines, l’ingénue de tout le confort propret qui

assoupissait la longue suite de ses jours. Marie fut prise, mais n’entra

toutefois jamais dans la maison. Madame l’avait confinée à la cave où

elle faisait du repassage, et où elle entrait par une trappe qui s’ouvrait

toute grande vers le jardin du professeur.

6

C’était un lieu sordide en terre battue. Les entrailles d’une superbe

demeure. On avait aménagé un plancher de bois près d’un petit escalier

raide qui conduisait à la cuisine, et où aboutissait une chose que Marie

Gagnon n’avait jamais vue et qui attisait sa curiosité : une chute à linge.

Il s’agissait d’un puits qui traversait la maison sur toute sa hauteur et qui

s’ouvrait par une petite porte dérobée dans le mur à chaque étage, près

de l’escalier de service qui reliait la cave et le grenier. On y jetait le linge

sale, qui allait ensuite atterrir dans un grand panier d’osier, à la cave.

Tout près, il y avait une machine à laver électrique. L’appareil à roulettes

était muni de quatre pieds en métal et d’une grosse cuve en cuivre. Elle

s’alimentait directement au chauffe-eau de la maison. Au-dessus de la

cuve, un assemblage de deux rouleaux, le tordeur, qui servait à essorer

les vêtements par compression. Instrument dangereux qui rompait

souvent les boutons, piège pour les doigts. On rapportait aussi que des

21

�ménagères étaient mortes quand leur longue chevelure avait été prise

dans les rouleaux – ou bien n’étaient-ce que des histoires pour épouvanter les servantes comme Catin Basile dans les caves sombres sentant la

terre battue ? Près des rouleaux, une belle inscription en métal : Beatty

Brothers – Fergus (Ont.). On expliqua à la jeune fille comment fonctionnait l’engin. Elle devint ainsi responsable du lavage, de l’essorage et

du repassage. Le repassage se faisait le jour après le lavage, sur une

grande table où l’on jetait une vaste couverture de laine et un drap de

lin. Marie connaissait le fer à repasser à semelle lourde qu’il fallait

chauffer. C’est ce qu’elle utilisait pour les deux bons habits que son père

et elle possédaient dans leur cabane. Mais ici, tout fonctionnait à

l’électricité. On lui avait bien dit cependant d’éviter d’enrouler le fil, car

elle risquerait d’avoir une décharge.

Si l’environnement était glauque, elle aimait le travail, surtout le

repassage. Tous ces beaux vêtements, ces dentelles, ces festons qu’elle

repassait la faisaient rêver. Même les draps, difficiles à aplatir, ne lui

apparaissaient pas une corvée, tant elle admirait les broderies et les

motifs qui les égayaient. Ils avaient fait partie de la dot que Madame

avait apportée au marchand à leur mariage, et il s’en était fallu de peu

qu’il ne vendît ce qu’il appelait, avec un mépris qui se voulait ironique,

ces « guenilles de riches ». Il ne l’avait pas fait, car son nom et celui de

son épouse adornaient une cartouche fleurie de ces draps rares et fins.

Quand ses tâches étaient terminées, la jeune fille quittait la grande

maison par la trappe où elle était entrée, discrète et silencieuse, puis

retournait au bas de la rue de la Citerne, où l’attendaient d’autres

salissures, d’autres torchons. Elle paraissait faite pour les choses et les

hommes. Au haut de la rue de la Citerne, elle laissait des draps propres ;

au bas, des draps souillés. On la remerciait dans les deux cas. Paradoxe

étrange de l’humaine nature.

Les premières semaines, le travail chez le marchand fut une

initiation au labeur domestique tel qu’on l’entendait dans une maison

bourgeoise de cette époque. L’une des servantes lui enseigna qu’ajouter

une tasse de vinaigre blanc dans l’eau de rinçage assouplissait les draps

en plus de les rendre plus faciles à repasser. Elle lui dit aussi qu’après les

avoir pliés, on insérait un petit sachet de lavande pour l’odeur. Ces petits

sachets brodés venaient de France. Marie fut tout de suite fascinée par

22

�

Charles Le Blanc

Charles Le Blanc