Pythonで実感、「音声認識」の仕組みを知る Pythonを使った音声認識に挑戦、学習済みモデルを使えば数行のコードでOK 2024.12.20

Windows7といえど、32bitのバージョンだと 3GB~3.5GBくらいまでしかメモリを使えないという話なので あまってるメモリ2.5~3GBを有効活用できないかと RAM Disk なんていうものに手を出してみました。 Gavotte Ramdisk ↑こんなやつです。 Vistaでも動くーって書いてあったので じゃあ、Windows7でも動くだろう(笑)と安直な考えで インストールしてみました。 (当然、トラブルを起こす可能性もあるので、win7betaPCに限らずいつ初期化してもかまわない パソコンでのみお試しください) ざっくりとインストールしてみて 2GBの R: ドライブができたんですが、ベンチマークを走らせてみたら すごい数字が出て驚きました。 CrystalDiskMark っていうベンチマークなんですが ReadとWriteがそれぞれ4GB/sの速度になってたんです

動画共有サイトはアップされる動画にサイズ制限があることが多い。代表例がYouTubeだ。1本の動画が10分以内でないとアップロードできない仕様のため、10分以上の動画は分割されることが多いのだが、分割動画を落とすと見づらくて仕方がない。 途中で再生する動画ファイルを変更するのは手間だし、DVDに焼くときにバラバラだと不便だ。分割動画は同じファイル形式の複数の動画を結合できるツール「UniteMovie」で結合しよう。動画共有サイトに多いMP4やFLVに対応しており、手軽な操作で動画を結合できる。動画編集術の第一歩として、まずは分割動画を1本にまとめてスッキリさせてみよう。 なお、UniteMovieは画質や音質の異なる動画を結合することができない。YouTubeからダウンロードしたHD画質のファイル同士でも、画質などが異なると結合できない場合がある。正常な結合ができないときはいったんファイ

SF.JP Magazineで「Webインタフェースでマシンを監視する4つの方法」という記事が掲載されています。Webインタフェースを持つ4つのサーバ監視ツール(collectd、Cacti、Monitorix、Munin)の特徴をそれぞれ解説した記事で、筆者は記事の末尾で以下のように述べています。 データをじっくりと分析する場合や、管理者以外のユーザからもシステムの統計情報を参照できるようにする場合は、最初にCactiをあたるのがよさそうだ。すでに十分な負荷がかかっているシステムで情報収集を行うなら、システムに与える影響の小さいcollectdを試せばよい。また、多数のノードで個別のアプリケーションパッケージを使って情報を集めるMuninは、同じようなマシンで構成される小規模なグループの監視に向いており、1台しかないサーバの状態を手っとり早く把握したければ、とりあえずCactiかMoni

Perlで書かれており、RRD Toolと連携して、サーバに関するあらゆる情報をグラフ化し、HTMLを作ってくれます。MRTGよりも圧倒的にインストールも設定も簡単。グラフ化する対象はプラグインで簡単に拡張可能。 グラフ化できるのは、初期状態でディスク使用量・MySQL・IOstat・トラフィック・プロセス数・VMstat・CPU温度・CPU使用率・ロードアベレージ・メモリ使用率・スワップ・Netstat・HDD温度など。プラグインを追加することでさらにApacheのロードタイム・メールキュー・Asterisk・NFSクライアント・BIND・ColdFusion・DNSキャッシュ・MySQLの各種数値・PostgreSQL・印刷キュー・ProFTP・Qmail・電圧・S.M.A.R.T.・SpamAssassin・Tomcat・Tor・Windows Server・VMware・Xenなど

アップル最新OSガイド アップル「AirPods」のファームウエア更新で新機能、煩わしい操作を減らせる 2024.03.12

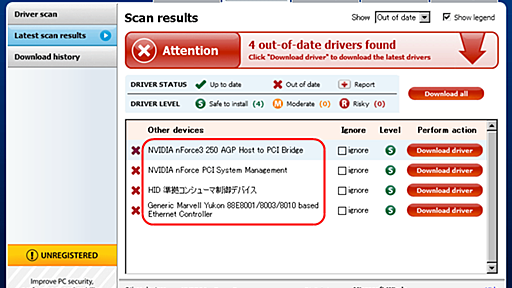

Windowsの「デバイスマネージャ」を見ると山のようにいろいろなものが表示されており、そのすべてについてドライバがバックグラウンドで動いているわけですが、これらすべての更新をチェックするのは至難の業。よほどマニアックな人でない限り、自分のパソコンの全ドライバを常に最新に保つのは無理難題です。 しかしこの「Uniblue Driver Scanner」を使えば、自分のパソコンにインストールされているドライバを全スキャンし、更新可能なドライバを教えてくれます。また、その更新可能なドライバが安定しているバージョンかどうかも教えてくれるため、上級者にも最適。Windows XPとVistaに対応しており、もちろん最新のドライバを入れて不安定になったときのために、現在のドライバをすべてバックアップし、あとで個別に元に戻す機能も搭載していますし、復元ポイントも管理してくれます。 ダウンロードとインス

無線LANの設定も昔ほど複雑ではなく、全自動でかなりセキュリティの高い設定ができるようになっている機種も増えていますが、それに伴って「一体自分の無線LANのWEPキーは何なのか?」というのが万が一の際にまったくわからないという事態も増えています。そういう際に役立つのがこのフリーソフト「WirelessKeyView」です。 使い方は至って簡単、起動するだけ。それだけでWindowsのWireless Zero Configurationを使ったWEP/WPAキーが表示されます。ただ表示するだけでなく、テキストファイルにして保存したり、HTML形式のレポートにしたり、クリップボードに直接コピーすることもできます。 ダウンロードと使い方は以下から。 WirelessKeyView: Recover lost WEP/WPA key stored by Wireless Zero Configu

MP3ファイルを編集すると通常は再エンコードによって音質が劣化してしまいますが、音質を全く劣化させずに不要な部分をカット・コピーなどによる編集が可能なフリーソフトがこの「mp3DirectCut」です。 単純に指定部分を切り取ったりコピーしたり貼り付けるだけでなく、音量の変更やノーマライズ、フェードイン/アウト、無音区間の検出、リアルタイムにMP3形式に変換しながらの録音、さらにはCUEシートをもとにしたファイル分割などもできるという非常にスグレモノな編集ソフトに仕上がっています。日本語にも対応しており、まさに無敵、MP3ファイルを編集するなら是非とも使うべきフリーソフトとなっています。 ダウンロードやインストール方法は以下から。今回は曲の冒頭部分に無音区間がある場合にそれを自動検出し、カットしてみます。 下記サイトからダウンロードが可能です。 mp3DirectCut - editor

オープンソースで作られているエンタープライズ用ソフトウェアルーター「Vyatta」は最初から個人向けと言うよりは業務用途目的で開発されており、Cisco 7200よりも価格やパフォーマンスなどで10倍のアドバンテージがあると豪語、実際に第3者機関によるテストでもそのことがある程度証明されており、コストを75%削減できるとしています。 確かにそれ相応の機能があるようで、ルーター、ファイアウォール、VPNなどが可能。また、XenやVMwareの仮想ネットワーク内でも動作。オープンソースで無料版の「Community Edition」であってもコンパイル済みのバイナリの提供やバグフィックスなどは6ヶ月ごとに必ず行われると明言しており、ほかにもRedhatのような有償による手厚いサポートもちゃんと提供しています。 というわけで、実際にこのVyattaを使ってPPPoE接続のブロードバンドルーターを

ウェブカメラやUSB接続のその他の映像デバイス、さらにはデスクトップの様子などをそのままムービーとして記録できるフリーソフトがこの「Debut Video Recorder」。様々な形式で保存できるのが特徴で、保存方法も多彩で、自動的にFTPでアップロードしたり、メールに添付してあらかじめ指定したところに送ったりすることが可能です。 ダウンロードとインストール、使い方などは以下から。 Debut Video Capture Recording Software - Record Video Files for Free まずは上記ページのリンクをクリックしてダウンロード クリックして実行 規約部分を下までスクロールするとクリックできるようになるので「次へ」をクリック 「いいえ」をクリック 「完了」をクリック タスクトレイの右下に常駐しているこのアイコンが見えていれば起動成功。クリックすると

ここ数年、冬になると暖房とともに加湿器を使うようになった。 おかげで、ノドの調子は良く、風邪も引きにくくなったのだが、困ったことが1つある。 それは書棚に入れた本が湿気を吸ってしまうことだ。とくに、古めの本は、カビの胞子がついているらしく、こまめに乾燥剤を入れておかないと、すぐにカビ臭くなってしまう。以前は夏場だけ気をつけていれば良かったが、加湿器を使うようになって1年中注意する羽目になった。 これまでは塩化カルシウムを使った、使い捨ての湿気取り(商品名:水とりぞうさん)を使っていたが、これは数カ月に一度の頻度で入れ替える必要がある。時節柄、毎回ゴミになるのもしのびない。 そこで、再生可能な製品としてアイアンの「湿気トリのたまご」を買ってみた。アイアンのWebサイトには製品情報がないのでメーカー希望小売価格はわからないが、Amazon.co.jpでは1,881円で販売されていた。 到着した

ネットワーク監視システムは、タスク実行のために大量の帯域幅を使用する可能性がある。監視対象のデバイスが多くなれば、できるだけ最新の監視情報を入手するため、監視システムがネットワーク上の実働トラフィックからより多くの帯域幅を横取りするようになる。では、最適なパフォーマンスが得られるようにするには、ネットワーク監視システムをどのように設定すればいいのか考えてみよう。 最適パフォーマンスを得るための設定――基本編 ネットワーク監視システムの最も基本的な形態がpingプログラムである。「ping host1」と入力して、どんな結果が返されるかを見るというのは、多くの読者にとっておなじみの手法だろう。だが、pingがホストの存在の有無を通知するためにバックグラウンドで何をしているのか、考えたことはないかもしれない。 Windowsの場合、デフォルトでは、pingは指定されたホストに32バイトのパケッ

Desktop VPN オンラインサービス いつでも、どこからでも自宅や会社の Windows デスクトップに、簡単・安全にアクセス。 Desktop VPN を使えば、オフィスに遅くまで残って仕事をする必要はありません。同時に、最高レベルのセキュリティが手に入ります。業務ファイル持ち出し禁止の会社でも、ファイルを一切持ち出すことなく、遠隔地からの作業に利用できます。 Desktop VPN オンラインサービスについてはこちらをご覧ください。 PacketiX Desktop VPN Business 2.0 の Web サイト 中継システムを含んだパッケージソフトウェアの PacketiX Desktop VPN Business 2.0 を公開しております。詳しくは、こちらのページでご紹介しております。 Desktop VPN ソフトウェア・テクノロジーについて Desktop VPN

W-ZERO3の予定表と“Google カレンダー”を同期するソフト「POsync」v0.14が、12日に公開された。W-ZERO3シリーズに対応するフリーソフトで、現在作者のホームページからダウンロードできる。なお、動作には.NET Compact Framework 2.0が必要。 「POsync」は、W-ZERO3に搭載された予定表のデータと、GoogleのWebカレンダーサービス“Google カレンダー”のデータを、無線LANやウィルコム回線を利用して同期するソフト。[予定を送る]ボタンをタップすると“Google カレンダー”に予定表データを送信し、[予定を取り込む]ボタンをタップすると“Google カレンダー”のデータを予定表に取り込める。同期の範囲は、1カ月前から1カ月後までとなっている。 予定を同期するには、あらかじめ本ソフトにGoogleのアカウントIDとパスワードを

ネットワークのトラフィックを観察してみる では、皆さんのネットワークにどれだけのトラフィックが流れているかを、実際にツールを使って観察してみましょう。トラフィックを監視/解析するためのツールを、一般的に「ネットワークモニタ」や「ネットワーク・アナライザ」と呼びます。ネットワーク・アナライザは、専用のマシンを用いるものや、Windows上で実行できるソフトウェアタイプのものなど、現在では選択肢が多くなってきています。ここでは、入手のしやすいツールをメインに利用していきたいと思います。 まずは、Windows NTやWindows 2000に付属の、パフォーマンス・モニタを利用して、トラフィック量の概要をチェックします。トラフィックを計りたいネットワークに接続されたPCかサーバを1台選び、下記の操作を実行します。ここでは、Windows 2000での操作をメインに紹介します。 (1)スタートメ

「ROBOCOPY」コマンドは、リソースキットに付属している強力なコピーコマンドです。このコマンドの大きな特徴は、ファイルやディレクトリの「ミラーコピー」を可能にすることです。つまり、コピー元とコピー先のファイルやディレクトリを「同期」させることが可能になります。しかも、同期させるのに必要なファイルだけをコピーしてくれますので、ネットワークにおけるファイルのコピーで、トラフィックやコピー時間のいたずらな増加を防ぐことができます。 「ROBOCOPY」コマンドはまた、ファイルのコピーを確実に行うためのスイッチが準備されています。エラー発生した場合、コピー作業を回数を指定して再試行することができるようになっています(さらに再試行までの待ち時間も指定できます)。電話回線などを間に挟んだ通信環境下でファイルをコピーする必要がある場合、通信時間の短縮とファイルコピーの確実性をもたせることが可能になり

リリース、障害情報などのサービスのお知らせ

最新の人気エントリーの配信

処理を実行中です

j次のブックマーク

k前のブックマーク

lあとで読む

eコメント一覧を開く

oページを開く