PR

PR2025.02.06

ポンコツ期、孤独期、成果独り占め期を経て… サイボウズのプロマネが振り返る、マネージャーの成長の「4フェーズ」

リンクをコピー

記事をブックマーク

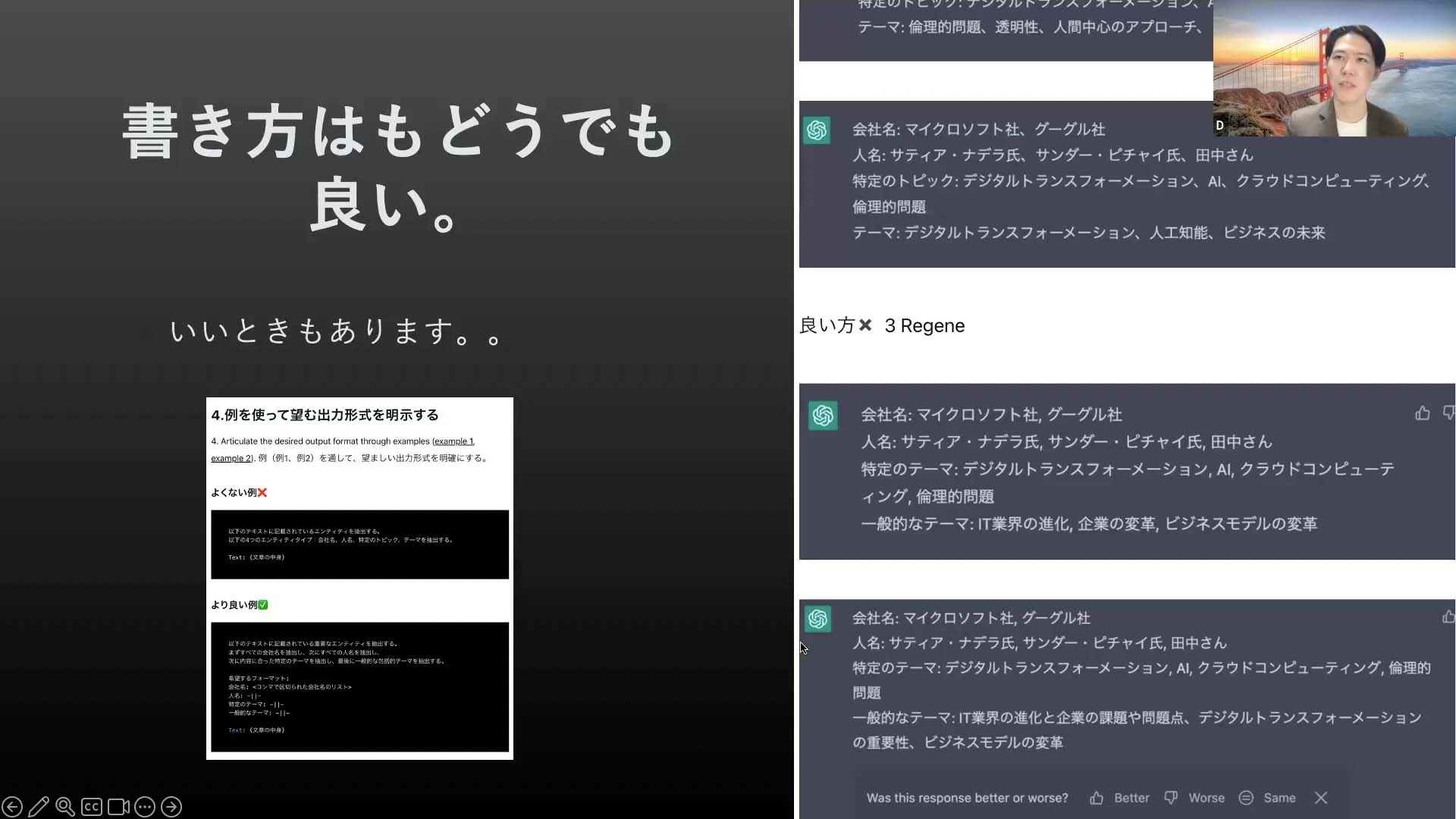

徳永勝里氏(以下、徳永):プロンプトエンジニアリングと呼ばれる技術は、適当にやっても効果はほとんど同じなんですよ。僕はそれをいろいろ試してみました。

例えば、こっちのかっこ({})の書き方より、点々(“”)とか、シャープシャープシャープ(###)のほうが良い書き方だよと言われていて、それはそうなのかもしれないんですが、実際にやってみると、点々(“”)でやろうが、かっこ({})でやろうが、答えはほとんど一緒なんですよ。

ただ、長文だと意味があります。なので、考え方としたら、最初にさっきの動画みたいにザーッと「良い何々」「良い◯◯」みたいなのをまず自分の頭の中に含めて、どういう命令をしたら良い答えが出るという自分の答えを出してから長文にするんです。

最初から長文にしちゃうと、どの言葉がクリティカルなのか、どこが邪魔しているのかがわからないんですよ。なので、最初にあれ(動画のようなやりとり)をやってから、いわゆる「深津式」と言われているかたちにするのが、僕はめちゃくちゃ良いと思います。

結論。いろいろ言いましたが、「習うより、慣れろ」だと思うんです。僕から聞かなくても、例えば1日1,000回くらい質問をしていたらおそらくわかるようになると思います。

「例を出す」については、OpenAI公式とMicrosoft公式も同じようなことを言っています。OpenAI公式の資料では、「会社名、人名、特定のトピック」と点(読点)で区切るのは良くない例だと。

良い場合だと、厳密に定義したほうがいいと言っていますが、実際にやってみたらまったく同じなんですよね。

3回くらい、ちゃんとリジェネ(リジェネレート)して精度を確かめたんですが、ほとんど一緒です。

ただ、これも長文だと意味があります。でも、最初に良い◯◯を考える時は、高速にバンバン回していったほうが僕はいいと思います。

(スライドの)「言葉の意味を分解して理解する」とは、自分で細かくタスク分けする力です。つまり、「言葉の解釈がおかしい」「ジョブズ感とは何か」「それってジョブズの関連する固有名詞が入っていることだ」と自分で気づくことなんですよね。僕の中では、良いことわざはダブルミーニングが入っていることなんです。

「ことわざのことを説明されても」と思ったりすると思うんです。「別にことわざをうまくなりたいわけではない」って思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、実は何でも一緒なんですよ。

例えば、僕はTikTokの台本をよくChatGPTで作っているんですが、「良い◯◯」を掘っていく作業なので、作り方はまったく一緒なんですね。

例えばSEO対策だったら、「良いSEO対策の記事の方向性って何?」「その要素って何?」とか。「SEO対策=人を1秒で引きつける言葉」だとしたら、「その言葉の定義って何?」というのをどんどん掘っていくのが僕は大事だと思います。

結論で言うと、ChatGPTは良いことわざは出せないけど、良い議論はできる。幸せになる方法はわからないけど、議論はできる。議論をする相手なんですよね。魔法みたいなものはないよという話です。

例えば、「良いことわざになるように改善し続けてください」と言っても、無理なんですよね。ただ、まったく意味のないことではなくて、「この方向性に」と言えたら僕は良いとは思います。

スティーブ・ジョブズが言いそうなことわざを考えたいからと、「ステップバイステップで、タスク分解して考えてください」と言っても意味ないです。

あと、ゴールシークというゴールから逆算する方法もあって、これはプロンプトを改善するものなんですけど、これで魔法のように一発でできると思っている方がけっこういらっしゃるんですね。

これも一緒で、結局は自分の中の自分に問いをかけるただの作業なので、自分の中の何かを見つけるというのは、これを使っても使わなくてもどっちでも大丈夫だと個人的には思います。

AIがAIを修正するという概念は、もちろん意味がある時はあるんですけど、良い◯◯とか100点以上を取りたい時には、僕は対話が最も効率的で速い方法かなと今は思っています。1年後や2年後は、正直わからないですけど。

Webにつながっていないとか、最新情報がないというのがChatGPTの弱点だと思うんですが、Bingでやってもぜんぜんダメですね。

あと、AIが自律的に修正、改善していくAutoGPTというのも聞いたことがあると思うんですが、それもダメです。やはり、「習うより、慣れろ」がいいというのが僕の主張です。

それでも、商品に(ChatGPTを連携したり)する時はある程度、先ほどの点(、)よりシャープシャープシャープ(###)のほうがいいというのは大事だと思います。それについてはOpenAIの公式にある(情報を)僕が無料で翻訳したものがあるので、よかったらそれを見てください。

最後に「リアルなビジネスのユーザー調査で得た応用事例」についてお話します。

なんとなく、「これができるんじゃないか?」「あれができるんじゃないか?」とみなさん思っていると思うんですが、「実際にできた」という声を聞くのが大事だと思うので、いろいろ用意してきました。

いろんな成功事例を見ていて思うのが、ChatGPTを「使えるだけ」の人材は、今後僕はけっこう無価値になるんじゃないかと思います。プロンプトに玄人の知識を、ノウハウを詰め込むから意味があるんですよね。

そこの部分だったり、それをマーケティングしてどう周知するかのほうが僕はけっこう価値があると思っています。

まず、最初の事例。「ChatGPT × SEO対策のプロ」ということで、カンバンクラウドさんという会社です。この会社は、ほぼ9割をChatGPTに書かせた記事でYahoo!のトップニュースを飾ったことが何回もあるんですよ。

これが証拠です。(スライド右上の)クレベリンは(右下の)これ。(左下の)ローソンもYahoo!トップに載っていたんですが、保存できなかったので(NewsPicksの)これで。

適当なプロンプトでやってしまうと、Googleからバンされちゃうらしいんです。GoogleはAIの書いた記事に対して、わりとナイーブというか、けっこう厳しいようなので、プロが書いた、ちゃんとしたプロンプトじゃないと僕はダメだなと思っています。

(スライド左側の)これが実際の記事で、右がChatGPTの記事です。

AIが書いた文章ってちょっとぐちゃぐちゃになるじゃないですか。ここでは、「こうした場合」とか、「ちなみに」とか、「また」はいらないとか。最後にAI感をちょちょっと修正するだけで納品できちゃう。それで(Yahoo!の)トップニュースを飾れるということが起きている。

結果として何が起きたか。めちゃくちゃな時短ですよね。実際に測ってもらったんですよ。「1個の記事を書いている時にどのくらい時短できましたか?」と聞いたら、1記事5時間かかっていたのが、41分。だいたい7分の1になっていたんです。

内訳を見てもらうと、テーマ選定、構成考案、情報収集、独自見解/専門知識の思案、執筆。それぞれでChatGPTの使い方がちょいちょい違うんですけど、一番はここ(執筆)。2時間半が15分です。10分の1になっている。

こういうのを知っていて、実際に活用している人もいると思うんですけど、なかなか言いたくないと思うんですね。真似されるじゃないですか。

これができるから、ライターを4人雇おうと思っていたのをChatGPTが使える2人に変更した、と。プロンプトとコツを伝授すれば再現可能。これはかなりでかいと思います。

今まで、ノウハウを言葉で共有するのってけっこう難しかったと思うんですよ。でも、プロンプトにノウハウを込めれば、かなり再現できる可能性があると思います。もちろん全分野とは言いませんが、文章が短ければ短いほど再現性が高いと思います。

プログラミングの場合は、(コードは)ちょっと長い。100クラスとかはさすがに無理だと思うんですが、1クラスだともしかしたらいけるのかなと思います。

時短ができて、全体の品質も上がるけれど、注意点としてファクトチェックは絶対に必要です。プロンプト以外のSEOテクニックももちろん大事。ChatGPTが使えるからといって、全員ができるわけではないということです。落とし込む力も大事です。

(スライドの)ここから見える応用例ですが、記事の量産は可能ですよね。

オウンドメディアみたいなのがもっともっと作られるんじゃないかな。あとは、TwitterとかYouTubeも台本を書かせるのはぜんぜんいけるんじゃないか。文体をコピーした小説もできるんじゃないか。いろいろ考えられますよね。

2025.02.06

すかいらーく創業者が、社長を辞めて75歳で再起業したわけ “あえて長居させるコーヒー店”の経営に込めるこだわり

2025.02.03

「昔は富豪的プログラミングなんてできなかった」 21歳で「2ちゃんねる」を生んだひろゆき氏が語る開発の裏側

2025.02.03

手帳に書くだけで心が整うメンタルケアのコツ イライラ、モヤモヤ、落ち込んだ時の手帳の使い方

2025.02.04

日本企業にありがちな「生産性の低さ」の原因 メーカーの「ちょっとした改善」で勝負が決まる仕組みの落とし穴

PR | 2025.02.07

プロジェクトマネージャーは「無理ゲーを攻略するプレイヤー」 仕事を任せられない管理職のためのマネジメントの秘訣

2025.02.05

「納得しないと動けない部下」を変える3つのステップとは マネージャーの悩みを解消する会話のテクニック

2025.01.07

1月から始めたい「日記」を書く習慣 ビジネスパーソンにおすすめな3つの理由

2025.01.30

2月の立春までにやっておきたい手帳術 「スケジュール管理」を超えた、理想や夢を現実にする手帳の使い方

2025.02.06

落合陽一氏や松尾豊氏の研究は社会に届いているか? ひろゆき氏が語るアカデミアの課題と展望

2025.02.05

エンジニアとして成功するための秘訣とは? ひろゆき氏が語る、自由な働き方を叶えるアプリ開発とキャリア戦略