ROVOのメンバーで、サウンド・プロデューサーの益子樹を徹底解剖!!

ROVO、DUB SQUADでの活動、他アーティストのエンジニアリング、アレンジ、サウンド・プロデュースなど、良質なサウンドを送り出し続ける男、益子樹。スーパーカーを始め、坂本美雨、砂原良徳、キセル、クラムボン、UA、ART-SCHOOL、Spangle call Lilli lineなど、蒼々たるアーティストのサウンドに尽力してきた彼が、wonderground musicの加藤Roger孝朗が立ち上げた新レーベル『Bright Yellow Bright Orange』の全作品のマスタリングを担当。同レーベル第2弾となるpairのデビュー作『Pair!』リリースを記念して、益子樹のスタジオでロング・インタビューを決行しました。音楽を聴く環境が変わる中、どのような想いを持ち活動をしているのか、益子樹に迫りました。

益子樹と加藤Roger孝朗による新レーベル「Bright Yellow Bright Orange」

レーベル第一弾リリース

triola / Unstring,string

ジム・オルーク・バンド、石橋英子バンドのメンバーであり、mama!milkやOORUTAICHIなど、数多くの作品にヴァイオリニストとして参加し、広告や映像の音楽制作、ストリングス・アレンジメント等も手がける波多野敦子。2009年より、ヴィオラに手島絵里子を迎え、デュオとして始動した弦楽プロジェクト「triola」の1stアルバム。

>>triolaの特集はこちら

レーベル第二弾リリース

pair / Pair!

LLamaのフロント・マン、吉岡哲志と山田杏奈によるユニット、pair。勝井祐二(ROVO)、岡部洋一(ROVO)、鬼怒無月、徳澤青弦、田中祐二(ex-くるり)、POP鈴木(ex-さかな)、青木タイセイ、ヤマカミヒトミ等の超一流ミュージシャンをゲストに迎えて一流のポップスを展開。益子樹全面参加のもとに作られた、「Bright Yellow Bright Orange」の象徴と言える作品。

>>pairの特集はこちら

wonderground musicの最新リリース作をチェック

京都からあらわれた詩人choriの全国デビュー・アルバム

chori / 祝福のおわった夜に

京都は西陣生まれ、宇治川のほとり観月橋在住の詩人、chori。スポークン・ワーズ、ヒップ・ホップから伝統芸能まで貪欲に吸収しながら、従来の詩の朗読とは確たる一線を画することばの絵筆が、ギター、コントラバス、ドラムスのつくりだすキャンバスのうえで踊る。「唯一無二」「独特な世界観」などといった紋切り型の形容詞では語りきれない、革命的な表現を日夜発信しつづけ、満を持して全国デビュー・アルバムをリリース。

>>choriの特集はこちら

益子樹が参加するバンド、ROVO

芳垣安洋率いるOrquesta Libreのライヴを益子樹が録り下ろし

益子樹が参加した各アーティストの音源をチェック!!

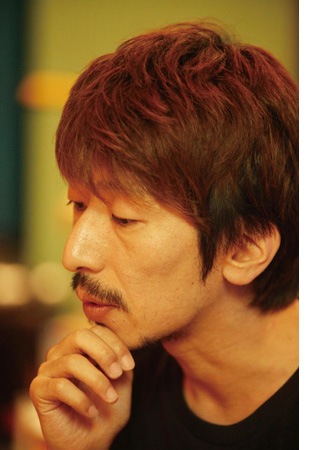

益子樹 INTERVIEW

音楽好きであれば、どこかのタイミングで「益子樹」という名前を目にしたことがあるだろう。例えば、坂本美雨、砂原良徳、iLL、フルカワミキ、キセル、クラムボン、UA、ART-SCHOOL、Spangle call Lilli lineといったアーティストのエンジニアリング、アレンジ、サウンド・プロデュースを手掛けていたり、ダンス・ミュージック・バンド、ROVOのシンセサイザー・プレイヤーとしても活動している。「このレーベルが押しているのだから」という動機で音楽を聴くということがあるように、「益子樹が手掛けたから」というということでそのサウンドをチェックしている人も多いのではないだろうか。

七尾旅人を輩出し、ROVO、LLama、chori等の一筋縄ではいかないアーティストを擁するwonderground musicの加藤Roger孝朗が立ち上げた新レーベル『Bright Yellow Bright Orange』の全作品のマスタリングを担当し、レーベルのサウンド・クオリティを保つのが、益子樹だ。「ロックではない、耳にココロに優しい、大人の鑑賞にも耐えうる、少しひねくれた新たなPOPSを届ける」と言うレーベル・コンセプトが示すように、これまでに送りだされたtriolaとpairのサウンドからは、音質に対するこだわりと同時に、多くの人に向けられたポピュラリティを感じることができる。音楽を聴く環境が多様化する中で、どのように音楽制作に取り組んでいるのか。そして益子樹という男がどんな音楽体験を通して、今のスタンスへ辿り着いたのか。他ではほとんど語られていない、非常に貴重なロング・インタビューをお届けする。

インタビュー&文 : 西澤裕郎

写真 : 丸山光太

汗臭かったり泥臭いものもすごく好き

——本日取材させていただくにあたって、Bright Yellow Bright Orangeのレーベル資料と益子さんの簡単なプロフィールをいただいたんですが、「世に流通している音楽や音自体の質が低下している、という危惧を持っている」ということが書いてありましたね。

益子樹(以下、益子) : いや、それは俺が書いたんじゃないから(笑)。音質がいいとか悪いとか一概に言えないと思っていて。実際今、音楽はソフトだけじゃなくてフォーマットも含めて価値観が多様化していると思うんですよ。例えば、ダウンロードで買う場合にしても、落とす人の環境によって時間がずいぶん違うわけでしょ。mp3とか圧縮音源は容量も軽いし扱いやすいけど、wavみたいなリニアpcmは情報量が多く扱える分、容量も多いしダウンロードに時間がかかる。

——確かに、OTOTOYではmp3とwavの両方を配信していることが多いんですけど、意外とmp3でダウンロードする人が多いんですよね。

益子 : 便利だからね。で、それ故にいい音で聴いたことのない人が増えていると思うんだよね。”いい”という基準がないから難しいけど、とりあえずPCのスピーカーでも音は出るじゃない? そういう再生能力の低いものでしか音楽を聴かない人達からしたら「mp3の何が悪いんですか? 音、聴こえますけど」という話だと思うんですよ。だから、まずはいいものを知らないと何が悪いのかわからない。「スペックが高いからいい」というよりも、ちゃんとした環境で再生が出来れば、いいものとよくないものの判断ができるだろうし。

——そもそも、益子さんが音楽に携わるようになったきっかけは何だったんですか?

益子 : バンドですね。友達とやり始めて、同時に家で録音もスタートしました。

——それは中学や高校の頃の話ですか?

益子 : 小学校の高学年から中学にかけてかな。宅録っていうのは、要するに自分の曲のデモを作るわけですよ。みんな譜面が読めないんで、音で伝えるしかないから。こっちも細かくは譜面を書けないし、こういう曲なんだよというのを聴かせるために家で録音していましたね。まだ、マルチ・トラック・レコーダーを持っていなかったので、オープン・リールとカセットのテープ・デッキ2台でダビングして作っていました。

——益子さんが小学校高学年というと80年の頭くらいの話ですよね。

益子 : そう。だからまだシンセとか高価だし、ティアックのマルチ・トラックで4トラックを録れる機材が20万円弱とかで到底買えなかったね。

——話を伺っている限り、だいぶ早熟な子供だったと思うんですけど(笑)。ご両親が音楽をやっていらっしゃったんですか?

益子 : やっていないですね。遊びの一環というか、友達に音楽がすごく好きなヤツがいて、一緒に何かやろうというのが大きかったですね。自分も普通に歌謡曲とか好きだったし。いわゆるバンド形態でやり始めたのは中学2年とかかな。

——その頃はプレイヤーとしての楽しみの方が強かったんですか。

益子 : プレイヤーだとかエンジニアだとかいった意識はないですね。遊んでるわけですから。ただ、音によって“世界”が出来るじゃないですか。自分はどの楽器をやろうと、1つの音世界を作るのが楽しいという感じで。バンドで一緒に表現するのも面白いし、家でデモを作るときに「ここでこういう音が鳴ったら!」とか考えるのも楽しかったし。どっちもですね。

——同時代の音楽も聴いていましたか?

益子 : 80年代はもちろん聴いていますよ。

——僕は82年生まれなので、完全に後追いなんですけど、“80年代”と聞くと、ニューウェーブとか音楽的に新しいことが起こった時代という印象があります。実際そうしたワクワク感みたいなものはあったんですか?

益子 : ありましたね。特に80年辺りから電子楽器がリーズナブルになってきて、色んなバンドが取り入れていったり、テクノ・ミュージックが出て来たり。それまでの日本の歌謡曲は、ものすごく”汗臭かった”んですよ。振り返ってみると、それはすごく好きだったけど、汗臭さのない音楽が出てくると、やっぱり洗練されているなと感じましたよね。それは面白かったです。

——電子楽器とか電子音に洗練さを感じたんですか?

益子 : 当時はそうですよね。生楽器よりも雑味がないから。でも、時が経って振り返ってみると、やっぱり汗臭かったり泥臭いものもすごく好きだから、「あっちの歌謡曲の方が燃えたよね」とかって話をしたりして(笑)。複雑なんだよね、すごく。

——“汗臭さ”っていうのが、少しわかりづらいのですが…。

益子 : 汗臭いというか、ホットというか、時代の空気というのがあってね。例えがわかりにくいかもしれないけど、「8時だョ! 全員集合」という番組があって、もう大人気で小学生は毎週楽しみに見てたの。でもビートたけしが登場して、「オレたちひょうきん族」に抜かれるんですよ。そのせつなさみたいなのがあって(笑)。一瞬ひょうきん族に行くんだけど、やっぱりドリフの盛り上がりが好きだから戻ったんだよね、俺は。ひょうきん族はクールで、全員集合はホット。

——あははは。なるほど。

益子 : あの時代の空気感、これは難しいよね。でも、すごくあるんだよね。例えば、1970年代後半あたりまでの歌謡曲はものすごい質が高いですよ。演奏もめちゃめちゃ上手いし録音もいいのね。だけど80年代になると、どんどんダメになる。曲が残念な感じというか、それまではある意味ソウルフルだったのに。

——単純化していったという事ですか?

益子 : 単純化じゃないですね。なんて言えばいいだろう。薄くなった? … 口で上手く説明できないですね。悔しいな。

——単純に、ドリフは生バンドが演奏してましたよね。

益子 : そうですね。あと、ドリフは生放送だったでしょ。その緊張感があったってことはずいぶん違うと思うんですよね。

———そこに熱狂とか汗臭さはありそうですね。

益子 : そうそう。それが、新しいものが出て来ると”ちょっとダサいもの”という感じになるんだけど、根っこの所ではそれがすっごい好きだよねというのがあって(笑)。

——相反する感情がありつつ。

益子 : そうそう。そういうのがたぶん80年代だと思うんです。

2つのスピーカーから出てくる音がどれだけ高揚感を煽ったり気持ちいいと思えるか

——その80年代に、益子さんは思春期を送るわけですよね。益子さん自身の音楽との関わり方はどうなっていったんですか?

益子 : 本当に友達とバンドをやるのが楽しかったんで。それに尽きますね。

——ある意味、部活じゃないけど、そういう感じでつるんでいたと。

益子 : まあ言ったらそんな感じですよね。レコードで聴く音はこんなにまとまっているのに、一緒に音を出したりすると、何でまとまらないんだ、とか。そういう所の謎を解明しようと頑張っていました。

——やっぱり、サウンド自体に興味があったんですね。

益子 : そうですね。だから、そこはあまり変わってないかもしれないです。俺の中では最終的に、2つのスピーカーから出てくる世界を構築するのが、自分の仕事だと思ってやっているから。

——ジャンルや言葉としては分かれているけど、音の世界を作るという点では、区別して考えているわけではないんですね。

益子 : うん。レコーディング作品に関しては、演奏に参加していても、していなくても、録音やミックスやマスタリングでも、何でもいいんですよ。なんでもいいけど、2つのスピーカーから出てくる音がどれだけ高揚感を煽ったり、気持ちいいと思えるか。もちろんそれには良い曲だったり良い演奏が不可欠だと思うし、それを生かすも殺すもエンジニア次第だから、そこはしっかりやりたいと思っています。

——じゃあ、大学時代も音楽漬けの生活だったんですか。

益子 : 学内ではやってなかったですね。高校時代からずっと毎日のように通っていたスタジオが阿佐ヶ谷にあるんですよ。アース・スタジオといいます。そこにお客さんとして来ていた人の中に、ROVOの勝井さん(勝井祐二)とかDub Squadの中西君(中西宏司)とかが、別のバンドで出入りしていて、そういう所が拠点になっていたんですよ。大学の頃も、そこで週1日「俺の日」というのもらっていて、録音したりリハしてたんですよ。

——「益子さんの日」?

益子 : いや、もう貸切ですよ、何をやってもいい(笑)。「月曜日はお客さんが少ないから、益子君使ってていいよ」って言ってくれて。すごくお世話になったんですよ。

——「ライヴ・ハウスに通うのが好き」という方は多いですけど、スタジオが拠点になったというのは初めて聞きました。

益子 : 本当? でも俺は録音とか好きだったし、スタジオがあればレコーディングもリハーサルも出来るから。本当に毎日いましたね。

——所謂、録音とかミックス、マスタリングをやりたいから専門学校に通う、とかいう発想ではないわけですね。

益子 : 行った方がいいかなと思ったこともないわけじゃないけど、録音に関してはなかったかな。まず実践だと思っていました。音楽大学とかに行った方が、理論だったり、知っておいて便利なことは多そうだなとは思ったけど、自分が当時現場でやっている音楽と学校でやる音楽とではずいぶん開きがあるから、それもちょっと困るよね、と思って選択しなかったですね。

——もっと直感だったり現場で感じた事をそのまま活かすような意味合いですか。

益子 : そうですね。分け隔てて整理して考えられるタイプではないから、両者が違うということで戸惑うだろうし、今やっていることに必要な知識は欲しいけど、それ以外は別に広く浅く学ぼうという性質はないから。

——Dub Squadは今年で20周年ですけど、スタジオでの出会いが始まりだったんですね。

益子 : うん。出会いはそうです。で、きっかけになる出来事があって。これはROVOの根っこも同じなんですけど、1992年に、ロンドンに知り合いがいて遊びに行ったんですよ。そこで倉庫だったりクラブを貸切でやっているパーティーへ行くと、当時ハードコアと言ってましたけど、ブレイク・ビーツ・テクノが一晩中鳴っていて、来てる人たちがひたすら踊ってるわけですよ。それにめちゃめちゃカルチャー・ショックを受けたんですね。日本だと、ディスコとかは、わりと社交場のイメージがあったけど、音と人と空間があって、みんなが好き勝手に色んな方向を向いて踊っていて。DJがどこにいるかもわからないくらい。本当に自由にしてるのね。音と空間だけで場が成立してる事にカルチャー・ショックを受けたんです。

——それはとても貴重な体験ですね。

益子 : 俺と前後して、勝井さんと中西君も遊びに行って、戻ってきてから「あれ、すごかったね、なんか一緒にやろうか」と中西君に言って始めたのがDub Squadなんですよ。それまでにやっていたバンドはほとんど辞めて、そこから先に始めたものしか今は残ってないですね。

——本当に一気に価値観というか考え方が変わったんですね。

益子 : うん。なんというか、音楽を仕事にすることにとらわれ過ぎていたかもしれないですね。もっと、「ストレートに自分が気持ちいいと思えることをやろう」という点に集約されたという意味では、カルチャー・ショックでもあり、それまでの余計な垢を削ぎ落とす作業でした。その時は普通のポップスとか予定調和なものが聴けなくなりましたよ。MTVを見てて嫌になっちゃうくらい。それでも、すごくいい曲はちゃんといい曲だと思えたからちょっと安心して「なんだ、素直になっただけか」なんて。そういう感覚。

“同じ景色を2回見る”のが苦痛になったんだよね

——カルチャー・ショックを受けて、日本に戻ってきてから、具体的にどんなことをやり始めたんですか。

益子 : やったというよりも、まずはそれまでやっていたものの中で気持ちが伴わないものには参加するのはやめました。お仕事的に何か手伝うのはもうやめようって。

——さっき、いい曲以外は聴けなくなったとおっしゃっていましたけど、それが戻るには時間かかりましたか?

益子 : いや、今も戻ってないですね。いい曲しか聴きたくない。なんで聴けなくなったかというとですね、“同じ景色を2回見る”のが苦痛になったんだよね。普通のポップスは、Aメロがあって、Bメロ、サビ、間奏、またBメロに戻ってきてサビで終わるじゃないですか。その2回目のBメロに戻ってきた時にすごい萎えるんですよ。「さっき聴いたよこれ」と思っちゃう。だから、聴く分にもダメだったし、演奏しようとすると本当に体が反応しないんですよ。普通というか、商業的に効率よく出来ているものがダメでしたね。時間的な変化が加味されないでパーツの組み替えだけで成り立たせてるだけのようなものはまったく聴けなかった。

——まさに90年代半ばは、数字で言えば音楽業界は膨れあがっていた時代ですよね。玉石混交、沢山の音楽が産まれましたよね。

益子 : だから90年代は聴いてないですよ。クラブしか行ってないもん(笑)。

——あははは。クラブは音の気持ちよさがダイレクトにくるってことですか。

益子 : そうですね。だって本当に良いDJの人だと、ちゃんと時間を紡ぐというか、流れを作るでしょ。あれは本当にすごいなと思う。

——エンジニアとして仕事を始めたのも90年代のことですか?

益子 : うん。仕事として始めるようになったのは90年代半ばからかな。

——そのきっかけは何だったんですか?

益子 : ポコペンさん(富田綾子)と西脇さん(西脇一弘)の2人でやってる「さかな」というバンドのレコーディングをやったのが、自分が演奏に関わらない録音とミックスをやった最初ですね。勝井さんプロデュースの作品で。それが96年かな。『My Dear』というアルバムですごくいい経験をさせてもらいましたね。

——それがしっくり来たというか、もっとやりたい気持ちが芽生えたきっかけですか?

益子 : なんというか、頭で考えて何かをこうしていこうとかではなくて、その場その場での出来事ですね。もちろんレコーディングも楽しいし、Dub Squadの活動も楽しいし、90年代半ばはROVOも始まって、面白いし。だからレコーディングは頼まれたらやるみたいな感じですよね。もちろん自分の関わっているものに関しては自分でやるし。

——ROVOはいつ頃、どういうきっかけで始まったんですか。

益子 : ROVOはね、山本さん(山本精一)と勝井さんが、ミニマルでひたすら繰り返す音楽、尚且つスペイシーなもの、宇宙ぽいものをやりたいと言っていたんです。そしたら「スペース担当でシンセやんない?」と勝井さんから話があって、俺はあまり鍵盤は得意じゃないから効果音的な”シューン”とかまさにスペース担当だったら楽しく出来るんじゃないかなと思って「いいですよ」って言いました(笑)。そこからですね。

——先の「同じ景色を2回見たくない」と「繰り返す音楽」とはまた違うものですか?

益子 : それは全然違うものですね。なんて説明すればいいのかな。「同じ景色を2回見る」というのは1つの箇所を回り巡っているのに近い感覚なんですよ。そこには広がりが感じられない。「繰り返す音楽」は例えば電車に乗って窓から景色を眺めているような、続いている線路の上を動いていくけど、景色はずっと変わっていくじゃないですか。そこには広がりもあるし。もちろんただ繰り返せばいいというわけではなくて、繰り返すことに必然性があるものとないものがあると思うんですよ。そっちはいくらでも耐えられますね。でも、安直に作られたポップスとか、「いまここでBメロに戻ってくる必要ないでしょ? 時間的な都合で戻ってるんだよね」みたいな気がしちゃって。それで聴けなかったというのがある。

——僕は今29歳なんですけど、僕くらいの年代で益子さんの名前を知ったきっかけってSUPERCARを聴いていたことが大きいと思うんですね。SUPERCARは依頼を受けてプロデュースしたんですか?

益子 : いや、一時期SUPERCARとROVOが同じレーベルだったんですよ。それでナカコー(中村弘二)とはよく顔をあわせていて、話をしたら結構ノイズ・ミュージックの話とかで盛り上がっちゃって。「今度なんか一緒にやろうね」と言ってたらいつの間にかSUPERCARのレコーディングになっていたの(笑)。俺はSUPERCARと何かしようと思ってたわけじゃなくて、個人的にナカコーと何か一緒にやろうと思ってたんだよね。

——そうしたら結構相性が合って、ガッツリやっていたわけですね。

益子 : はい。すごい面白かったけどね。

「まだまだだね」みたいなことを言われて、ちくしょうと思いながらやっていた

——そこから話は一気に現在へ飛びますけれど、ROVOのマネジメントをしているwonderground musicの加藤さん(加藤Roger孝朗)が立ち上げた新レーベル『Bright Yellow Bright Orange』について伺いたいのですが、これは2人で立ち上げたんですか?

加藤Roger孝朗(以下、加藤) : 僕が立ち上げて、マスタリングは益子さんに全てやってもらうというスタンスのレーベルです。その前にちょっと説明をすると、北村さん(北村秀治)というマスタリング・エンジニアがいるんですね。オーディオ・シティーという看板を掲げていて、益子さんは北村さんをずっと師匠と仰いで、それこそSUPERCARとか益子さんの仕事は全部マスタリングは北村さんがやっていて。僕もマスタリングは北村さんにお願いすることがすごく多かったんです。その北村さんが健康を害されて仕事が出来ないという状態になった時に、北村さん直系のマスタリングを益子さんが始めると聞いたんです。

益子 : 直系のマスタリングを始めますといったわけではないんだけどね。でも北村さんは確かにエンジニアとして尊敬する先輩であり師匠みたいな存在ですよ。CDの制作をするようになって、90年代後半から2000年頃まで色んなマスタリング・スタジオへ行ったけど、どこも仕上がりが俺にはしっくり来なかった。唯一、出したかった音をストレートに出してCDにしてもらえたと思えたのは北村さんにやってもらったものだけ。だから、北村さんに出会ってからは俺が関わる作品に関しては基本的にずっと北村さんに頼んでいたんです。でも諸事情あって今北村さんがマスタリングの仕事をやらなくなってしまって、頼む人がいなくなってしまったから、自分がやるしかなかったんだよね。

加藤 : 手法自体が珍しいんですよ。ただ、北村さんはオリジナリティが高すぎて、北村さんのことを知らないプロデューサーに勧めにくい。僕はメジャー・バンドのマネジメントも経験していたし、日本の有名なマスタリング・スタジオはほぼ全部周ったんです。でもしっくりくるものがなかったんですよ。だから単に北村マスタリングを受け継いだ益子マスタリングというのを広めたいと思ったのがレーベル立ち上げの理由の一つでもありますね。

益子 : 当然、北村さんとイコールではないですよ。あの人は本当にすごいよ。まだスタジオにいた頃に俺が作ったものを聴いてもらっていたら、ダメ出しが結構あったもん。ははは。「まだまだだね」みたいなことを言われて、ちくしょうと思いながらやっていたよ。でも、ある日、作った音を持って行ったら「マスタリングの仕事、がんばって」と言われたの。あれはすごくうれしかったな。

——僕は色んなスタジオを周ったわけではないから細かい所はわからないですけど、マスタリングでそこまでに大きく音が変わるんですか?

益子 : うん。変わるね。

加藤 : 変わりますね。マスタリングは、制作工程の最終段階でもあり、製造工程の最初の段階でもある。要は制作工程はクリエイティブ、製造工程はマニュファクチュアリングじゃないですか。そのどちらの視点も持ちえていないといけなくて、今はどちらかというと制作に重きをおくエンジニアが主流なんです。でも、製造工程では”工場長”にお願いしたいのに「そんなことを言われてもわかんないです」と返されることもあって、そのバランスが取れていないと納得できないんですよ。そこのバランス感覚が実は北村さんはすごくいい。

——それはバランスをとるのが難しいということですか?

加藤 : マスタリングは人によって認識が違うので捉え方だと思うんですよ。北村さんは制作と製造がごった煮の方で、ぶっちゃけ、初めて行くと何をしているのかわからない。ははは。でも、あがってくるものはすごい。

——そういう所も益子さんは影響を受けていますか?

益子 : うん。それに、オーディオ・シティーという会社は機材を作るメーカーでもあって、設計と開発とマスタリングの全部をやっていたのが北村さんなのね。俺は一番最初に、友達の所にあったオーディオ・シティーのスピーカーの音を聴いて気に入ったのね。それで紹介してもらったらマスタリングもやってるとわかって、こういう音のスピーカーを作る人だったら耳はちゃんとしているし、音を気持ちよくだせるんじゃないかと思って頼んだら大正解だったんだよね。そこからの付き合いで、かなり毎日遊びに行ったり、夜中一緒にラーメンを食べに行ったりとかしてて(笑)。

——制作と製造のお話はとても分かりやすいです。ちなみに、製造はCDならわかりやすいですけど、配信だとまたマスタリングも違ってくるんですか?

益子 : 難しいよね。今はまだすごく曖昧だと思う。ただ、圧縮音源のmp3とかは、CDのように作ってしまうとちょっとキツいですよ。少し情報量を減らしておいてあげないと、圧縮する時に音が壊れるから、そこはやっぱり違うと思っている。でもpcmに関しては、例えば16bit/44.1kHzのCDクオリティと24bit/48kHzより上のCD以上のスペックでも大きくは変わらないと思うんですよね。それは入れる器の大きさが違うだけ。

——そこはまだ配信の歴史が浅いから定まっていないという事ですか。

益子 : というかCDは1つのメディアであって、特性があるんですよ。回転系のメディアだし、工場に出してプレスが出来上がると、その工場の傾向とかがあるんですよ。だけど、ファイルの場合は再生装置依存でどんなふうになるかわからない。何かに固定するわけではないから確認のしようがないというか。だから、ある意味ですごいストレートかもしれないけど、CDとは違いますね。

ミックスのクオリティが高くなるためには音が環境によって左右されないことが必要

——なるほど。これもBright Yellow Bright Orangeのレーベル資料に書いてあるんですけど「DTM(Desktop Music)で音楽を作っている若いクリエイター達のための機材を開発中」ありますが。

益子 : 今、まさに試作機が届いた所。

——これはどういうものですか?

益子 : 今は色んな環境、色んな形で音楽を作っている人達がいて、なおかつ経済的な事情も含めてスタジオを使わない人も増えてるでしょ。俺自身がマスタリングをやっていて、例えばコンピレーションなんかは特にそうだけど、様々な音がくるわけですよ。それを聴いていると「これは絶対低音が出ないスピーカーでやっていたな」とか環境が見えるわけですよ。ヘッドフォンだけで作ったよねとか。自分がいる環境の中から広く世の中に出て行く前に、ある程度しっかり自分の所で作れていた方がクオリティが高いわけですよね。そのためには1つ基準になるもの、音が環境によって左右されない事が必要だと思っているんですよ。

——そのための機材を開発中なわけですね。

益子 : うん。それは環境によって左右されるスピーカーをドライヴさせるものじゃなくてD/Aコンバータとヘッドフォン・アンプだと思っているんです。DAW(デジタル・オーディオ・ワークステーション)、例えばPro ToolsとかLogicとかCubaseから出てきた音をしっかりした音でデジタルからアナログに変換して、尚且つヘッドフォンに送ってあげる機械というのがあれば、もっとミックスのクオリティが高くなるんじゃないかと思って。環境に左右されないものであれば、どこへ行っても同じ状態で作業ができるから、1つの基準になりえるでしょ。指針だったり基準になる機械が1つあると、迷いが減る。迷いが減ると人がずいぶん楽になるんじゃないかという発想ですね。

——なるほど。これが完成したら色んな場所で使ってもらいたいですね。

益子 : そうですね。だってすごく汎用性の高いもので、デジタルの信号はAESとcoaxialとopticalとUSB経由で受けられて、それがアナログになってヘッドフォンに送られボリューム・コントロールが付いている、すごいシンプルなものなんですよ。

——これはどのように現実化していったんですか?

益子 : 大阪の高槻に、俺がたまたま見つけたオーディオ・メーカーがあるんですよ。俺はなるべく音をまっすぐ出したいという気持ちがすごく強いんです。世間的には音を色付けして出す方がすごい多いんだけど、まっすぐ出すというのは簡単なようでとても難しくて、やっているオーディオ屋さんは少ないの。でもそっちの方に重きをおいているメーカーをたまたま見つけてしまったんですよ。そのタイミングでたまたまスタジオに加藤さんがいたんで、話をしてきてくれないかと頼んじゃったんだよね(笑)。

加藤 : 「加藤さん、関西によく行くよね。この会社、高槻にあるんだけどさ」って感じで、ホームページの理念を読まされて。「これ、俺と気が合うと思うんだよねえ」とかものすごい遠まわしな発言があって、次の日に高槻に行きました(笑)。

——次の日!?

益子 : すごい早いよね。フットワーク軽いから。素晴らしい。

加藤 : 直接会いに行って、共同開発しませんかみたいな話をまとめてきたんです。

——すごいですね。

益子 : その前に実はそこで買い物をしてるんですよ。またマニアックな話なんですけど、今は電気楽器もそうだけど、あらゆる音響機材の音が汚くなってきているのね。なんでかというと、1つは電源がよくないんですよ。今の電源は悪いものをフィルタリングして一見良くして出している。今までのものよりもすごく安くて、軽くて、熱も持たなくて大容量がとれるスイッチング電源というのが主流で、家電なんかほとんどそうですよ。それは世の中の流れで、大量生産の仕組みからみると仕方ないことなんです。でも、昔ながらのトランスを使った電源を使った方が音は全然綺麗なのね。その会社はトランスの電源を出してて、注文して使ってみたらやっぱり音が素直で良くて、こことは何か一緒にやりたいなと思って、その直後だったんだよね。

加藤 : それで「行って来い!」みたいなね。ははは。その時も「実は先日、ここで電源を買ったのはプロのエンジニアでうんぬんかんぬん」と説明して、D/Aコンバーターとヘッドフォン・アンプが一緒になったような機材があるとクリエイターの底上げになると企画を話して。

益子 : そう。そもそも、そこのラインナップにD/Aコンバーター単体とヘッドフォン・アンプ単体があったからこれはいけるかなって。

加藤 : それがオール・イン・ワンになっているものがあると、価格帯があまり高くなければ、若いクリエイターに対して絶対に需要があるはずだから、それを共同開発しませんか、という話を翌日にしに行って。その人も興味を持って下さってそこからですね。

——そうした益子さんや加藤さんの理念や考え方がちゃんと形になっているわけですね。

益子 : そうですね。最初に話したように、ちゃんとした環境で再生が出来ればいいものとよくないものの判断ができるだろうし、そういう判断が出来ないとミックスも良くはならないと思うんですよ。そのために今は機械を作っている。もちろん、俺自身も便利だからiPodも使うけど、やっぱりCDで聴くとホッとするんだよね。mp3は”似ている音”が”同じ音”になっちゃうから一生懸命聞き取ろうとしなきゃいけないんだよね。だから疲れるんだと思う。底上げとか、上からものを言いたいわけじゃないんだけど、単純に、綺麗な音を作る人が増えたら世の中にも良いじゃないですか。そういう風に出来たらなと思ってます。

加藤 : 草の根運動ですよ。そう思って2人ともやってますから。

PROFILE

スタジオ「Float」をベースに、「坂本美雨」「砂原良徳」「iLL」「フルカワミキ」「キセル」「クラムボン」「UA」「アートスクール」「スパングル・コール・リリライン」などのエンジニアリング、アレンジ、サウンド・プロデュースを手掛ける。また、ダンス・ミュージック・バンド「Rovo」のシンセサイザー・プレイヤーとしても活躍している。

Bright Yellow Bright Orange

七尾旅人を輩出し、ROVO、LLama、chori等の一筋縄ではいかないアーティストを擁するワンダーグラウンドが新しいクオリ ティ・ポップス・レーベル「Bright Yellow Bright Orange」を設立。スーパーカーの仕事で有名 なエンジニア・プロデューサー益子樹が全作品のマスタリングを担当。コンセプトは、ロックではない、耳にココロに優しい、大人の鑑賞にも耐えうる、少しひねくれた新たなPOPS。腕の確かなベテラン・ミュージシャンの高品質な歌モノを、高音質の益子サウンドで春夏秋冬の年4枚送り出す予定。レーベル・ブランディングとして、時間や季節を問わない楽曲と、必ず名曲のカバーを収録というコンセプトでFMを主に展開。第一弾はジム・オルーク・バンド、石橋英子のメンバーとして大注目の波多野敦子の弦楽ユ ニットtriola。バイオリン、ビオラ、チェロ、ピアノ、フルート等のアコースティック楽器のみを使用。歌とインストを交互に並べた構成で、聴くシチュエーションを問わない内容になっている。カーペンターズ「close to you」のカバーを収録。

Bright Yellow Bright Orange HP